【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

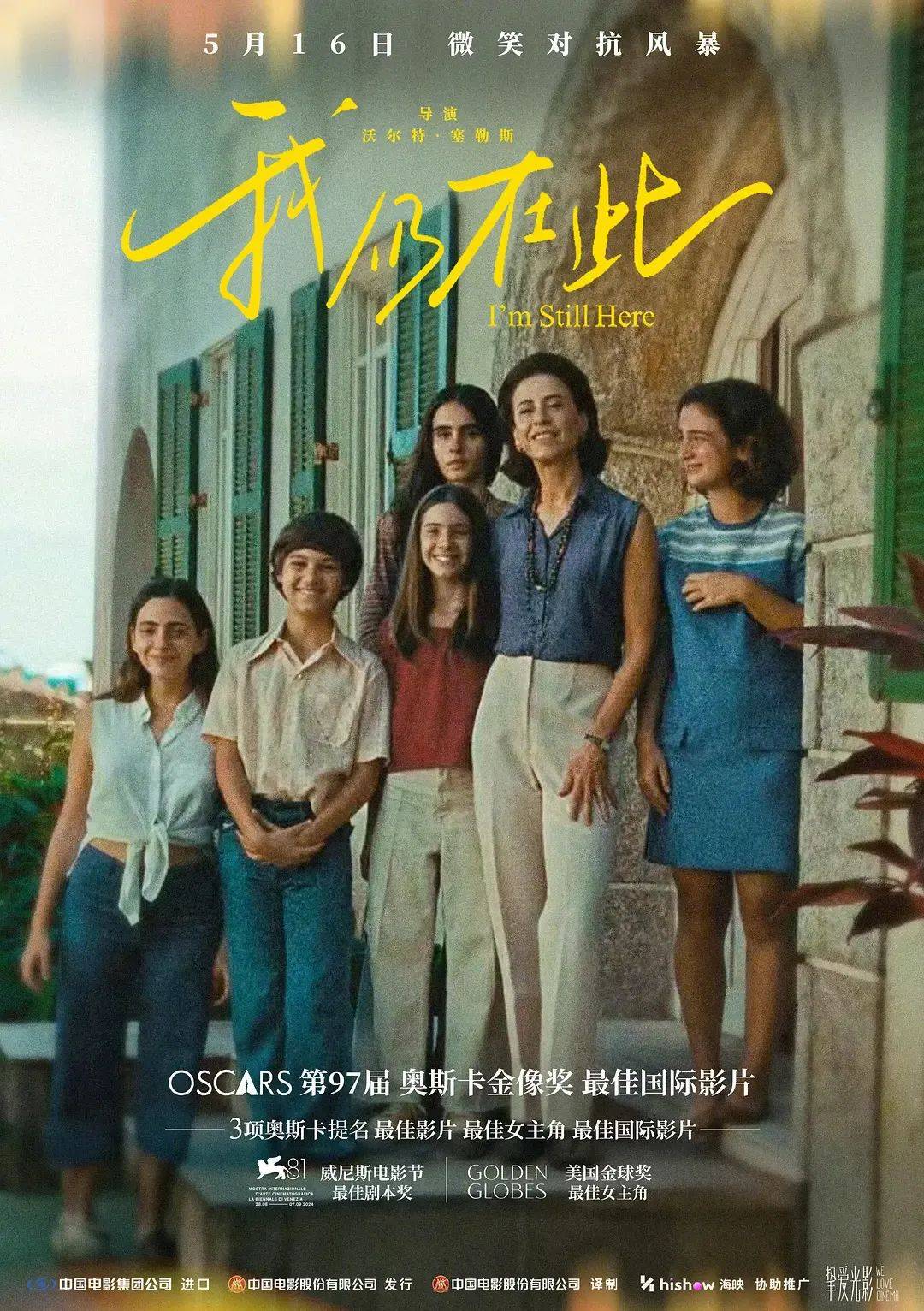

由巴西名导沃尔特·塞勒斯执导的第97届奥斯卡最佳国际影片《我仍在此》,今日登陆内地院线公映。

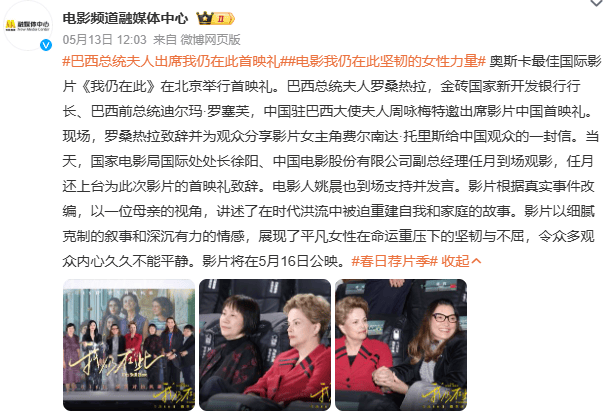

5月12日,《我仍在此》在北京举办中国首映礼,巴西总统夫人罗桑热拉·卢拉·达席尔瓦和前总统迪尔玛·罗塞芙出席,堪称近年来引进电影最大的官方排面。

其实早在今年三月举办的第97届奥斯卡颁奖典礼,《我仍在此》获颁最佳国际影片奖,成为史上首部获此奖的巴西电影之际,就曾引发巴西从社交媒体到街头集会的举国欢腾。

《我仍在此》在巴西人民心中的尊荣,可见一斑。

这种地位,绝不仅是因为本片接连赢得威尼斯主竞赛最佳编剧奖和奥斯卡最佳国际影片,给国家带来了荣耀,更在于它作为“历史纪念碑”的无形价值,激起了太多记忆,触动了太多心灵,引发了太多共鸣。

笔触私密的平民史诗

《我仍在此》改编自马塞洛·鲁本斯·派瓦撰写的回忆录。1970年代初巴西军事独裁时期,马塞洛的父亲、土木工程师兼左翼活动家鲁本斯(赛尔顿·梅罗 饰)突然被捕。马塞洛之母尤妮斯(费尔南达·托里斯 饰)同样短暂被捕,在她获释后,鲁本斯却仍然杳无音讯。

在之后的25年里,尤妮斯一边不断通过直接交涉、好友帮助、媒体介入等多种形式,要求军政府给出丈夫的下落,一边承担起巨大的家庭责任,以柔中带刚、但永远昂扬乐观的姿态养育五位子女,自己还积极求学、不断开辟进步事业,写就了以坚定和母性为主题的传奇人生。

影片镜头虽然对准巴西军政府统治的“铅色年代”,但在父亲意外被捕前的半个小时,并未展现过分沉重压抑的政治阴云,而是充满1970年代里约中产生活里琐碎的小确幸:小狗,海滩,伙伴,音乐,在高朋毕至的家中聚会跳舞,阖家观看姐姐从伦敦传来的私人影像……

这些具有年代胶片质感、像家庭录像一样娓娓道来的日常影像流,正是《我仍在此》“私人”属性的本质展现,因为这段记忆本就来自十几岁孩子的观察,也正是因为这与观众亲密到切肤的影像触感,才让之后父亲失踪、家庭蒙难的转折,变得那么窒息。

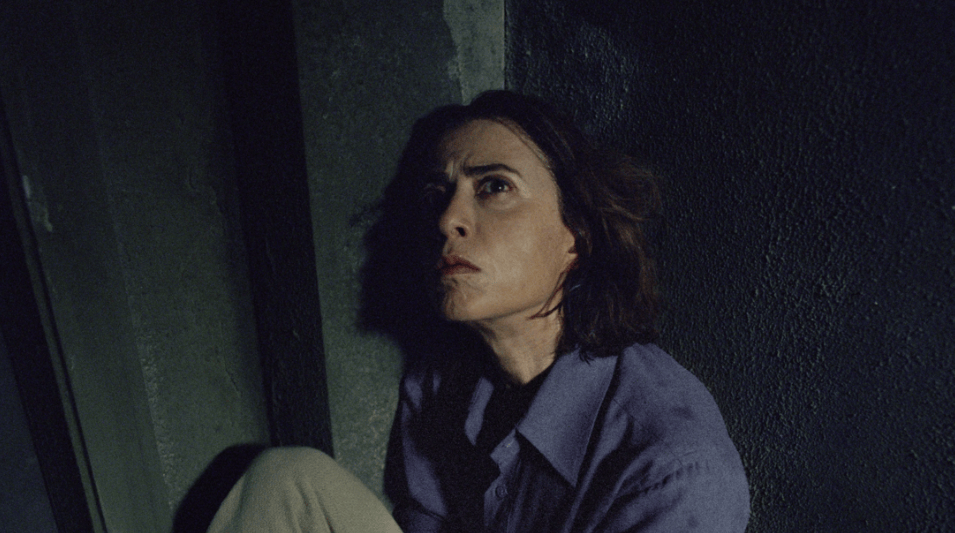

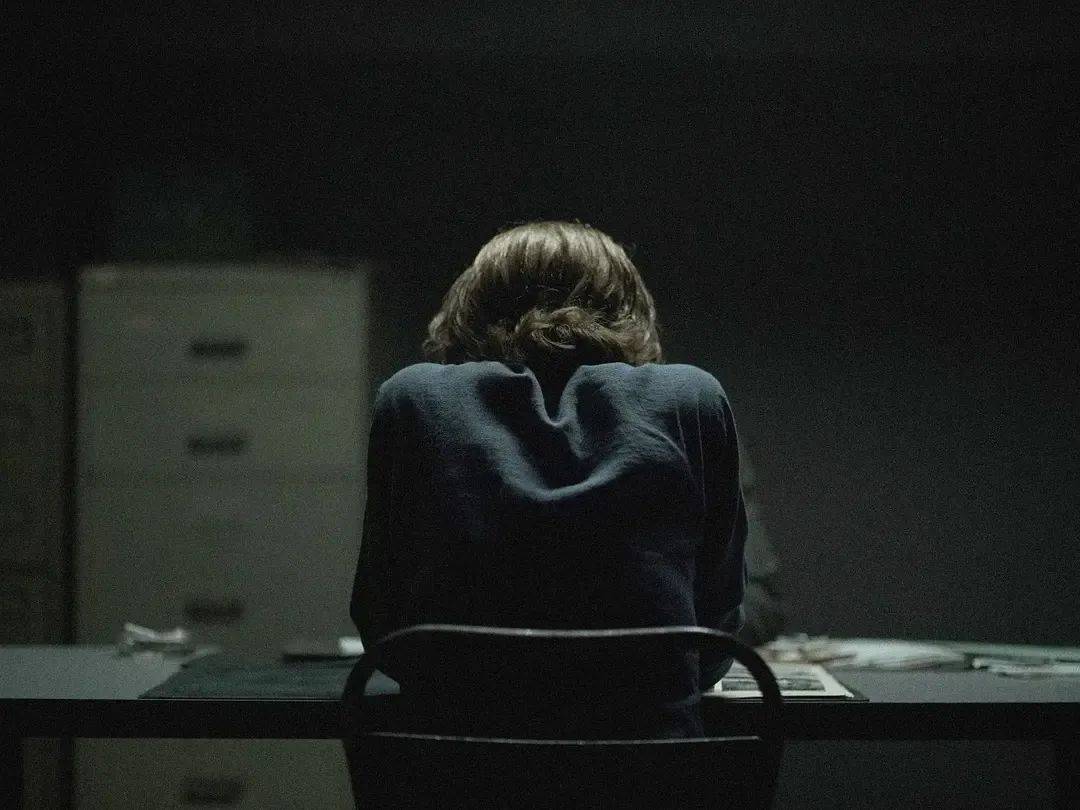

当密探的敲门声撕裂这层脆弱的美好,鲁本斯的失踪很快将尤妮斯和五个子女推入深渊。这种从日常到灾难的骤变,直接展现了军政府统治改写普通家庭命运的残酷。并且,这部分中母女同时被关押、展现暗无天日的监狱景象和羁押期间身心折磨的恐惧,也就是《我仍在此》中唯一对暴力的正面描写了。

塞勒斯的叙事策略,充满克制而审慎的力量,也正因为这种克制和审慎,才有极端写实、令观众无条件共情的剜心之痛。

即使在父亲失踪之后,电影也只是“举重若轻”,用小狗横死、家庭冰淇淋聚餐、被迫辞退保姆并搬家等完全属于小家庭体验的变迁,组成了一本被时间浸染的家庭相册。

当然,在这样聚焦于家庭内部的视角支配下,影片的最动人之处,就并非出于对军政府暴行的否定性之“恨”,而是来自母亲在重压之下迸发出的耀眼光辉,以及母亲和孩子间相互依偎的深切羁绊,这是一种属于人性、属于爱的肯定性力量。

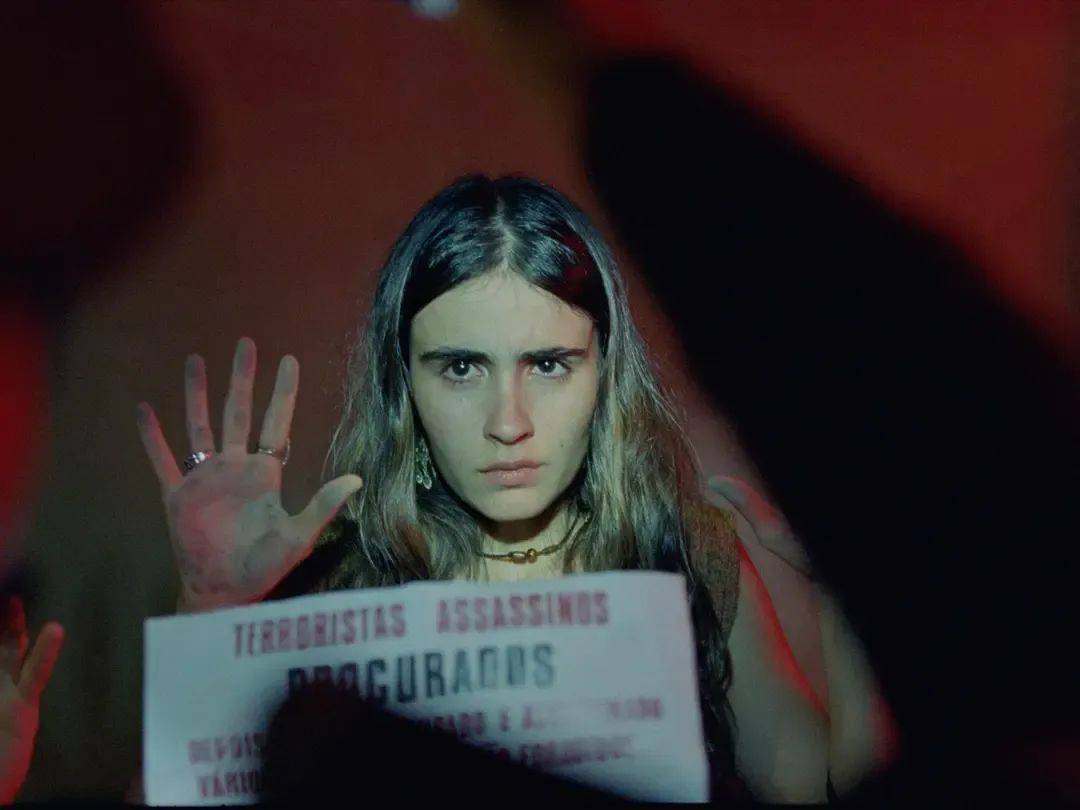

作为影片灵魂人物的母亲尤妮斯,以其作为知识女性的强大气场,颠覆了此类题材中悲情女性“苦天苦地”的刻板形象:当军政府试图用“失踪”抹杀丈夫的存在时,她选择以法律为武器,将私人伤痛转化为公共抗争,纵使拍摄媒体照片时,她教育孩子“我们要笑”……

当然,在25年后终获丈夫死亡通知书、四十多年后虽已失智但仍能为丈夫照片动容的瞬间,观众还是能看见她的疼痛和脆弱。一个女人的史诗,名副其实。

《我仍在此》的价值,是以微观见宏观,将单个家庭的情感史和整个国家的左翼抗争史连结到一起,通过对创伤的展现和对母性力量的颂扬,讲述了一个细腻辗转的时代悲剧故事。同时,通过一个家庭、一位母亲的史诗,也激活了一部分巴西国民共通的历史记忆。

巴西政争在电影领域的投射

当然,或许由于篇幅限制,或许由于原型人物属于上流中产阶级的生活现实,《我仍在此》中的悲剧,更多还是集中在亲情离散、害怕未知恐惧、母女矛盾、被迫搬家等精神创伤的层面,而对一家人生活中更“接地气”的生活困境描绘不足,这使得影片的呈现,有些过于精英导向的不足。

此外,影片虽然以孩子的稚嫩视角进行了许多《城南旧事》式的叙述,但总体上还是围绕母亲尤妮斯展开的客观叙述,部分观众认为琐碎、平淡,缺少决定性的爆点力量,也情有可原。

不过,影片在巴西观众心中激起的巨大情感力量,是单就电影情节而言无法涵盖的。

影片所改编的原著作者马塞洛曾表示,回忆录的完成离不开迪尔玛·罗塞芙的支持。正是这位出席了中国首映礼、且常驻上海的金砖国家开发银行行长罗塞芙在任巴西总统期间(2011-2016)开放历史档案,才让《我仍在此》的写作成为可能。

而罗塞芙本人,不仅是现任总统卢拉的亲密战友,也曾是在1970年代被军政府关押两年的马克思主义分子,由她来为这部电影背书,再合适不过了。

而反过来,巴西国内另一派人对《我仍在此》的态度想来也好不到哪儿去:极右翼前总统博索纳罗在任期间(2019-2023)就曾表达过对鲁本斯·派瓦的厌恶,在影片上映前和获奖后,也和巴西右派媒体一道对其大加挞伐。

说到底,透过电影看社会,这样一部讲述“转型正义”故事、立场鲜明、又能引发当前现实政争的历史题材电影,能够掀起远超一般巴西本土电影的社会声量,并不令人感到意外。

从另一方面讲,或许《我仍在此》的呈现形式对某些海外观众稍显平淡,但对于巴西乃至拉美观众而言,这样一部平实还原旧日时空和创伤记忆的电影,已经足够浓烈、动人。

就好比影片末场戏中,已过九旬的巴西最伟大女演员、同时也是本片中年尤妮斯扮演者的母亲费尔南达·蒙特内格罗意外出场,扮演已患阿尔兹海默症的老年尤妮斯,没有台词,甚至几乎没有表情,就已经给巴西观众带来了巨大的震动,这种等级的情怀炸弹,外国观众同样很难领会到其中蕴含的力量。

故事全球共通,献给所有母亲

但即使如此,《我仍在此》讲述的历史伤痕和母性力量,依然足以跨越文化的藩篱,获得全世界观众的认可:西方世界颁给影片的那些奖项可以证明,从去年平遥放映开始收获的中国观众好评,也可以证明。

该说不说,其实在东方,有一部和《我仍在此》题材和情节非常相似、堪为镜像的“母亲电影”,就是山田洋次执导,吉永小百合主演的日本电影《母亲》(2010)。

在军国主义狂肆的二战期间,持左翼反战思想的德语文学学者野上严(坂东三津五郎 饰)被捕,其妻佳代(吉永小百合 饰)一边四处斡旋以求救出丈夫,一边需要担起养家重任,照顾一双女儿初子(志田未来 饰)与照美(佐藤未来 饰)。

同样是特殊时期的特殊故事,同样是歌颂母亲的温柔、坚韧和宽广,同样是父亲逝去的悲剧结尾,《我仍在此》和《母亲》高度相似的故事,却不是因为虚构作品的借鉴或抄袭。两部作品同样是对真人真事的还原,同样改编自孩子长大后撰写的回忆录,也足见这样相似的历史、这样坚韧而美好的母亲,在全世界的任何角落,都存在着、闪耀着。

尽管《我仍在此》的引进票房显然不会太好,尽管母亲节已过数天,但这样一部誉满天下的巴西电影,依旧值得推荐,可以献给全天下所有的母亲。

(文/阿拉纽特)