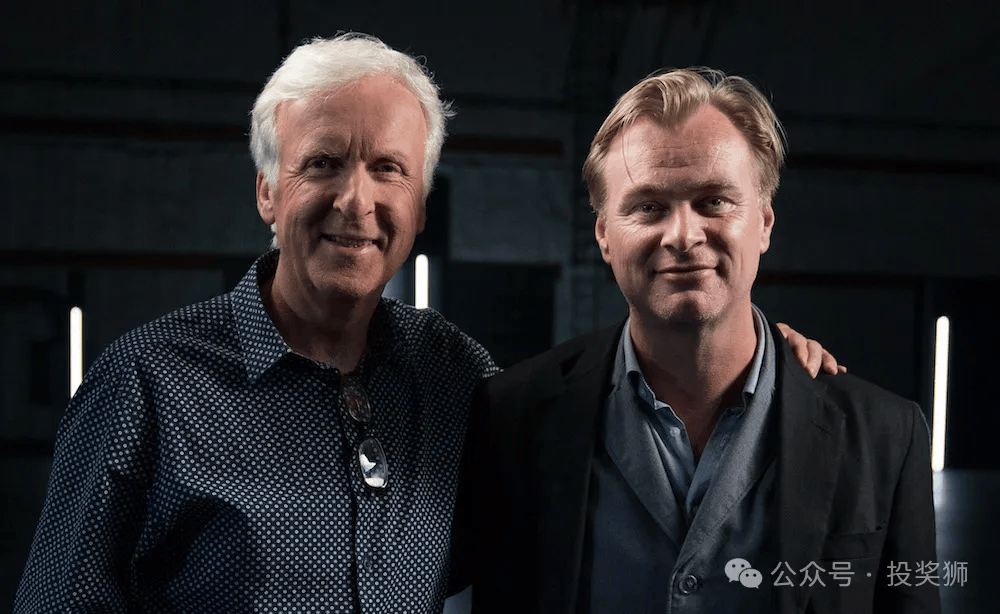

在最近的一次采访中,詹姆斯·卡梅隆表示:“他不喜欢批评其他电影人的作品,但对于这位同为奥斯卡得主的导演的大片,有一个方面他无法接受。”

今年8月5日,是日本广岛原子弹轰炸80周年日,由查尔斯·R·佩莱格里诺(Charles R. Pellegrino)撰写的新书《广岛幽灵》(Ghosts of Hiroshima)即将出版。该书未来将由詹姆斯·卡梅隆改编为影视作品。卡梅隆强调,他将以不同于克里斯托弗·诺兰在《奥本海默》(Oppenheimer)中所采用的方式来讲述这段历史。

卡梅隆在接受《Deadline》采访时直言,他认为,《奥本海默》完全将叙事限制在主角视角之内,是一种叙事上的失误,也意味着对现实后果的一种规避。

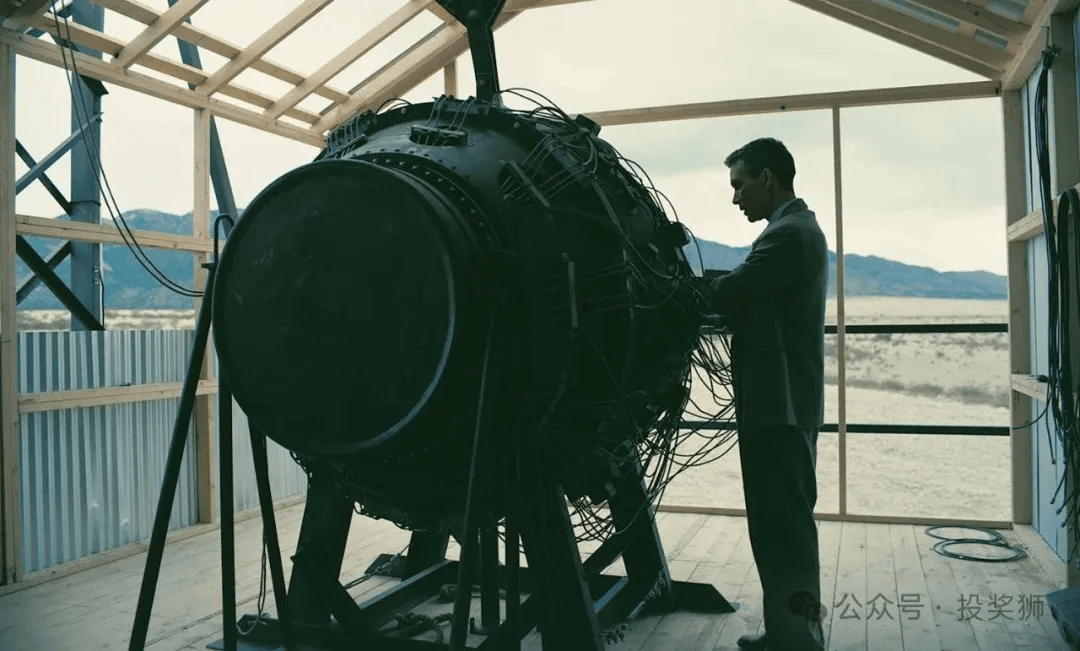

导演克里斯托弗·诺兰刻意避开了展示原子弹对日本平民造成的后果,这一做法引发了一些争议,包括导演斯派克·李(Spike Lee)在内的多位电影人都曾表示,诺兰本应展现核爆造成的真实影响——“人们被蒸发了”。

“是啊,诺兰回避的内容确实很耐人寻味。我很欣赏这部电影的制作,但我确实觉得这是一种道德上的逃避。因为奥本海默并不是不知道原子弹的后果。电影里只有一个很短的场景——我其实不太愿意批评其他导演的作品——观众看到他眼前仿佛浮现出一些烧焦的尸体,然后镜头迅速切换,转而展示他因此受到多大触动。

但我认为电影还是回避了真正的问题。我不知道是制片方还是诺兰本人觉得这个话题太敏感,不想触碰,但我想直面这个敏感话题——我就是这么执拗。”

(采访原文)

诺兰当时曾坚持表示,这不是他想讲述的故事,也许这个题材需要像卡梅隆这样的导演来处理。而这位《泰坦尼克号》(Titanic)导演现在已经准备接手。

“好吧,我来,我举手认领这个项目,克里斯,没问题。”他说,“你来参加我的首映礼,说点好听的就行……我现在还不能告诉你电影会讲些什么。我已经记笔记记了15年,但一个字剧本都还没写。因为对我来说,大多数时候一切都在脑海里酝酿,然后我才开始写作。这是我一贯的工作方式。我会去探索、记下打动我的东西,把它们拼接成一个故事。然后,某一刻准备好了,就会开始动笔。但现在我还没有进入那个写作状态。”

不过卡梅隆提到,有一位导演的作品是他在内容上想要效仿的——那就是史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg),这位导演在上世纪90年代拍出了两部二战经典影片:《辛德勒的名单》(Schindler’s List)和《拯救大兵瑞恩》(Saving Private Ryan)。卡梅隆说:“他把事情展现得就像真实发生的那样。”

诺兰一直坚守自己的创作选择,他认为不直接描绘日本遭受的苦难是有意为之。影片完全采用奥本海默的主观视角讲述,若在这一结构下插入旁观者或外部灾难画面,反而会打破整部电影在情感与叙事上的完整性。

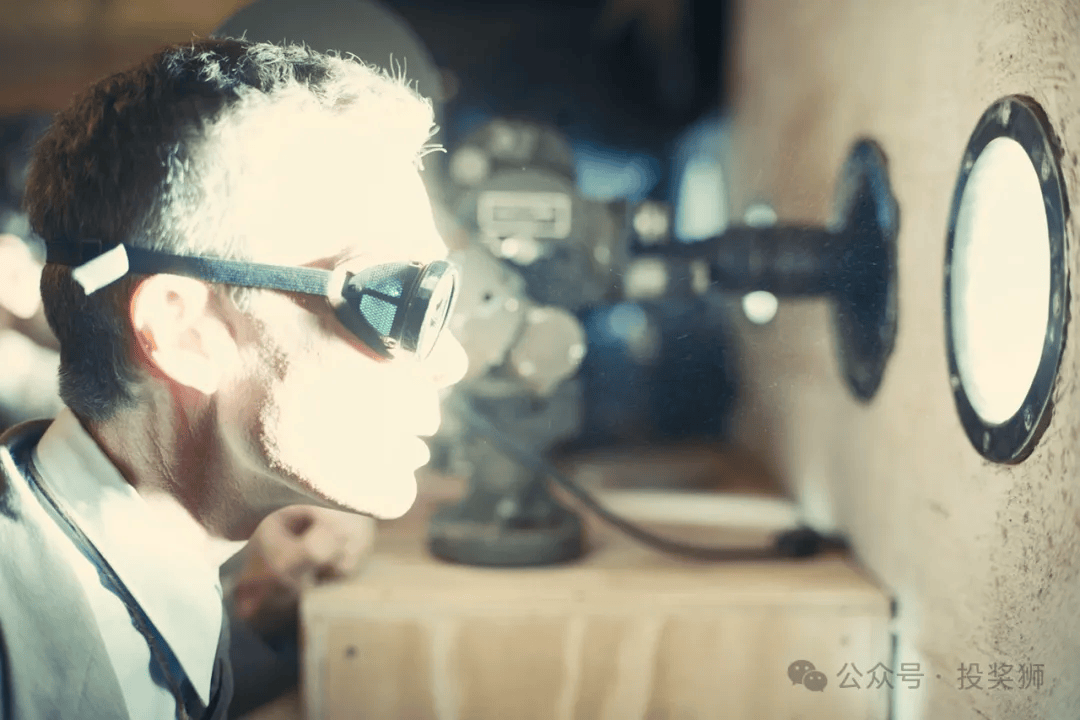

尽管如此,影片后段仍有一幕令人印象深刻:墨菲饰演的奥本海默坐在幻灯片机前,几乎无法直视展示原爆灾难的图片。他的反应——沉默、震惊、动摇——以极度克制的方式传达出毁灭性的情绪张力。

《奥本海默》并不关注视觉奇观,也从未试图“美化”原子弹的研发,而更像是一部描绘内心煎熬、负罪感和伦理崩溃的心理剧。影片中没有一刻是对原子弹的颂扬。

除了正在制作、预计于2025年12月19日上映的下一部《阿凡达》(Avatar)续集之外,卡梅隆还在与作家乔·阿克罗比(Joe Abercrombie)合作撰写《魔鬼们》(The Devils)。他坚称这将是一部正面描绘核爆后果的作品。尽管剧本尚未动笔,但他表示自己完全投入其中,并强调这部电影也是他对一位广岛原爆幸存者——山口彊(Tsutomo Yamaguchi)临终时所作承诺的兑现。

“这是乔·阿克罗比状态最巅峰的作品,开启了一个全新的世界和一群令人着迷的新角色,”卡梅隆早些时候表示,“故事的转折如过山车般迅猛,充满了乔标志性的讽刺风格和笔触。《魔鬼们》展示了乔对人性的讽刺眼光——人性中黑暗、自私的一面——通过一些‘非人类’角色来讲述。但乔总是巧妙地留下些微希望的火花,让一切都值得,并最终令人动容。”

这次采访一出,引起了广泛讨论,网友们纷纷献策,如果真拍爆炸带来的灾难,那不同导演展现效果完全不一样:

迈克尔·贝来拍?那整部片子可能有两个小时都在爆炸,燃烧、碎裂、火球连环,不讲逻辑只讲冲击力。

扎克·施奈德来拍?那核爆那一刻会变成10分钟慢动作,360度旋转、镜头升格,定格在空气被炸出波纹的那一帧。

阿里·艾斯特来拍?那就是广岛街头的死寂与凝视,每一具烧焦的身体都带着心理惊悚的意味,让你在剧院里坐立难安。

丹尼斯·维伦纽瓦来拍?核爆会像沙丘里的风暴一样宏大而寂静,配上汉斯季默的低频轰鸣,把毁灭拍成一种哲学沉思。

鲁本·奥斯特伦德来拍?他可能会在爆炸之前安排一场荒谬的外交酒会,讽刺人类面对末日时的虚伪和冷漠。

是枝裕和来拍?镜头不会直视爆炸,而是通过一个幸存儿童的一天,缓慢展现出核灾后代代承受的阴影。

王家卫来拍?焦距拉满、慢镜头摇晃,尘土飞扬中传来旁白:“在那天的光里,我看见人类最孤独的一次爆炸。”

来源:淘梦