上月初,英国作家弗雷德里克·福赛斯去世,享年86岁。媒体报道这一消息时,都不约而同提到了他的传奇经历,以及其代表作于去年改编为同名热播英剧《豺狼的日子》一事。

这部英剧由“小雀斑”(英国演员埃迪·雷德梅恩)主演,将一位冷酷优雅的杀手形象演绎得淋漓尽致。而弗雷德里克·福赛斯本人也曾为英国军情六处工作多年,还担任过战斗机飞行员和战地记者,传奇丰富的经历丝毫不逊“007”系列作者伊恩·弗莱明。

只是相比“007”,这位被读者们昵称为“弗·福赛斯”的作家并不算出圈,尤其年青一代对他更是知之甚少。

《豺狼的日子》剧照

与他颇为寂寥的“身后名”颇为相似的是,在影视剧领域,间谍题材亦是颓势明显:大家最熟悉的007系列几乎难以为继,下任邦德的演员人选也争议不断;63岁阿汤哥最新的《碟中谍8》同样令人伤感:英雄老矣,再怎么扒飞机玩惊险也难力挽狂澜。

《碟中谍8》剧照

在国际大背景已彻底更替的情况下,昔日盛极一时的间谍小说也早就告别了它的黄金时代。

刺杀戴高乐

1938年,福赛斯出生于英国肯特郡。二战贯穿了他的童年,据说他6岁那年就偷偷跑出家门,试图搭乘美军坦克去诺曼底。

成长于战后世界秩序重构与动荡、冷战交织的时期,让这个生性就爱冒险的少年更加“放飞自我”。同样爱冒险的海明威是他最早的文学偶像之一,其描绘斗牛士的著作《午后之死》对福赛斯影响匪浅——17岁时,他便只身前往西班牙,受训成为一名斗牛士。

再后来,他又虚报年龄学会了驾驶飞机,并服役于英国皇家空军。1958年——才20岁的福赛斯光荣退役,加入一家报社担任记者,三年后转入路透社工作。

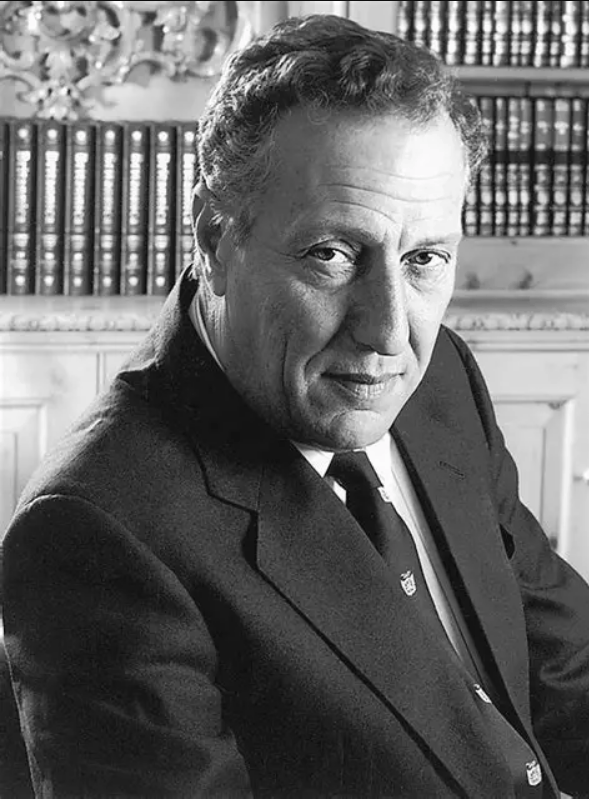

弗·福赛斯(图据作家个人网站)

福赛斯颇有语言天赋,精通法语、德语、西班牙语及俄语,成为外派记者的上佳人选。被派驻巴黎期间,他报道了多起与法国总统戴高乐遇刺事件有关的新闻。

以记者身份作为掩护,他也为英国秘密情报局(军情六处)工作,尽管他后来谦虚地称那只是“跑腿而已”,但你看他的小说就能明白:他做的事情可远不止“跑腿”那么简单。

正是在那样一个充满政治暴力和暗杀阴谋的历史背景下,福赛斯构思出了他的第一部小说《豺狼的日子》。他在出租屋里用一台老式打字机,仅花了35天便完成他这部代表作的初稿。

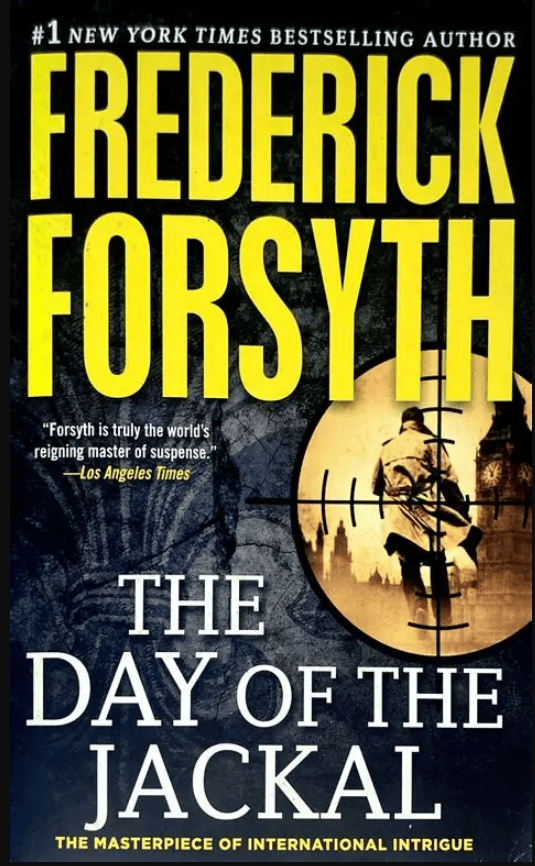

《豺狼的日子》英文版封面

小说中的“豺狼”是一位冷静、细致、无情的职业杀手,受“秘密军队组织”(OAS)雇佣,执行他们未能完成的针对戴高乐总统的刺杀任务。杀手没有阴暗的过去,警方也没有正义的光环,只有一场精密到令人发冷的死亡游戏。

作为“用新闻笔法写小说”的鼻祖,弗·福赛斯笔下的间谍、杀手、政变,都带着冷战的寒意和情报世界的真实质感。小说中高效冷酷的“豺狼”,与现实中组织混乱、内讧不断的OAS形成鲜明对比。

在《豺狼的日子》一鸣惊人后,福赛斯长篇佳作不断:以调查前纳粹党卫军罪犯为背景的《敖德萨档案》,以文学艺术的力量将政治推上了审判台;《魔鬼的抉择》讲述了美国、英国等为粮食和裁军问题在谈判中展开的间谍战;《上帝的拳头》以伊拉克入侵科威特为开端,全面真实地描写了美、英、法、以色列和伊拉克在政治、军事、经济、外交、谍报等领域展开的激烈暗战。

《豺狼的日子》剧照

因为自己多年的间谍生涯背景,福赛斯的作品对真正的间谍生活有着无可比拟的还原度,在间谍小说的创造方面堪称是百科全书式的存在,以至于英国的情报机关也在时时刻刻关注着他。他每出版一本新书,间谍机构的工作人员都被要求第一时间拿来阅读,从中学习间谍和反间谍手段。

既然真实世界里的戴高乐将军在1970年以80岁的高龄安然辞世,1971年出版的《豺狼的日子》不用读大家也知道,暗杀没有成功。但故事依然吸引人,这就是作家的本领了。

《豺狼的日子》剧照

让我们重温小说中那个几乎成功的“绝杀”瞬间——

“130米外的6楼上,豺狼稳稳地端着枪,从瞄准镜里向下看着。他能很清楚地看见目标的五官:隐在法国平顶军帽下的眉毛,凝视着那个老兵的双眼以及高耸的鼻子。他看到举在军帽边上敬礼的手放了下来,瞄准镜的十字线正对着露出的那个太阳穴。轻轻地,柔柔地,他扣下了扳机……在子弹射出枪膛之前,这位法国总统忽然毫无预兆地低下头,在刺客难以置信的注目下,庄严地在他面前的那个老兵脸颊上印下深深的一吻……这一吻导致那粒子弹从正在移动的脑袋后部一英寸处飞了过去。”

为什么是英国?

说起《豺狼的故事》创作背景,不知你有没有好奇过——放眼二战后欧洲几个主要国家的领导人里,为何只有戴高乐会多次遭遇刺杀,密度之高令人咋舌?

针对他屡下杀手的一个主要组织,叫做法国秘密军组织(OAS)。其主要成立者萨朗将军曾任法国驻阿尔及利亚总司令,也曾是戴高乐的忠实支持者。

二战后,许多昔日的殖民地国家都纷纷要求独立,法国殖民地阿尔及利亚也不例外。戴高乐主张和平解决阿尔及利亚问题,支持其独立的诉求。但萨朗坚决反对,为此不惜于1961年发动军事政变,试图推翻戴高乐。

戴高乐将军

政变失败后,萨朗和同伙们逃到了西班牙,成立了法国秘密军组织(OAS)。该组织在法国本土和阿尔及利亚都十分活跃,以各种恐怖和暴力的手段,千方百计阻挠阿尔及利亚的独立。其目标当然也包括努力除掉支持阿尔及利亚独立的戴高乐。

这种剧变频仍、波诡云谲的国际政治环境,无疑为各种间谍活动提供了绝佳的舞台,也为这一类型的小说输送了源源不绝的灵感与素材。

与法国相比,曾盛极一时的大英帝国,显然面临着更大的失落。事实上,以间谍为主角的浪漫冒险小说,最初也正是伴随着“日不落”帝国在全球的扩张,成为最热门的类型小说。

早在维多利亚时代的英国,博物学家和探险家就是最受人关注的两种职业:二者以各自的方式探寻帝国尚未染指过的地区,或是考察各殖民地的风土人情。自然而然地,这些旨在探寻和了解陌生国度的“开路先锋”们,也无形中发挥着类似间谍的功能。

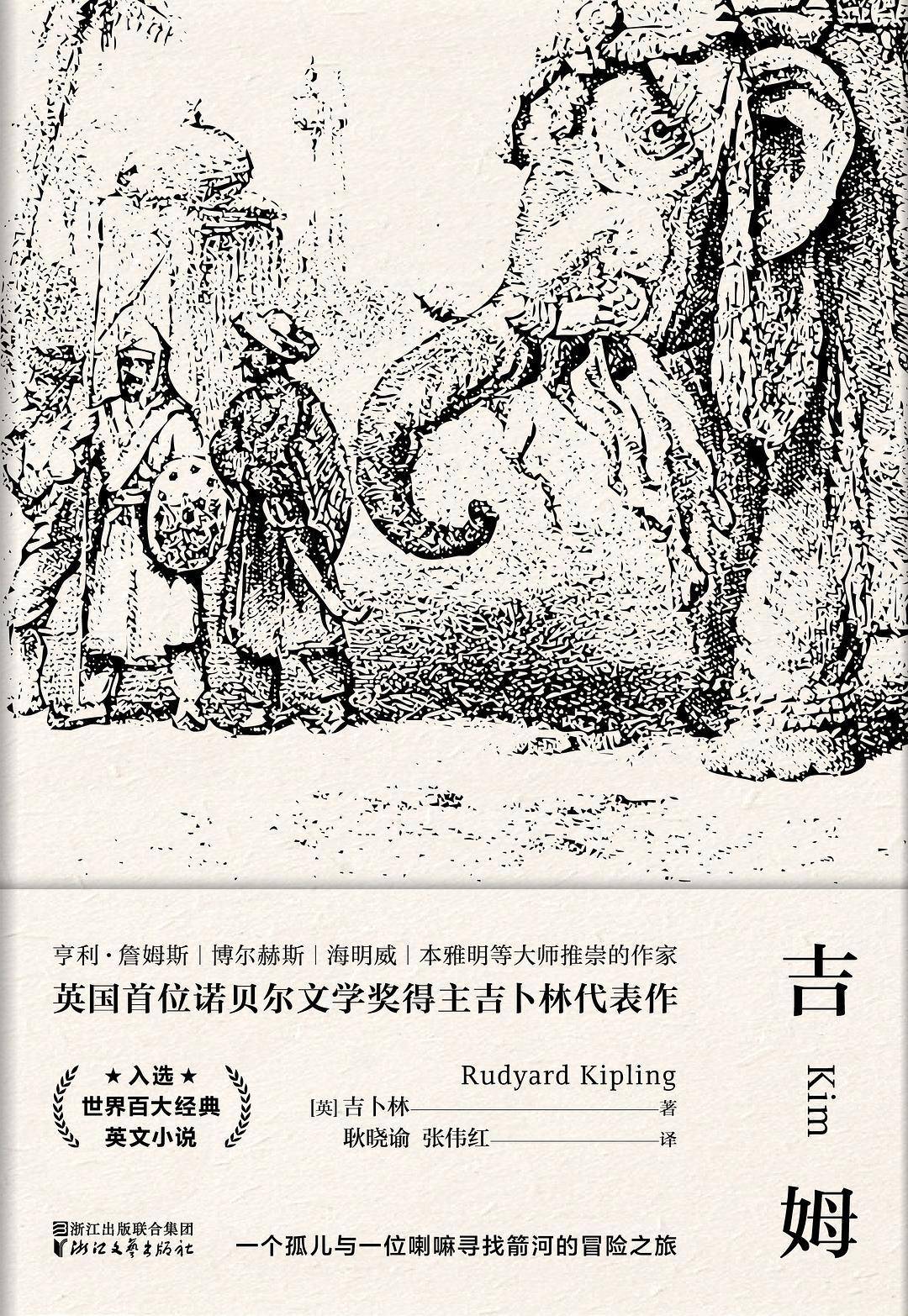

英国第一位诺贝尔文学奖得主吉卜林在他的小说《吉姆》(Kim)中,就把故事背景放在了英俄博弈之时的南亚次大陆。小说中,原本在街头流浪的少年吉姆被英国情报部门吸收,被迫接受训练,成了一名为英国当局探察俄国有关印度种种图谋的间谍。小说中,吉姆的上司就是一名兼职博物学家的殖民地官员。

20世纪初的英国,正处于其全球殖民扩张的顶点,但同时也是其由盛转衰的开始。继续扩张和维持殖民统治的代价越来越高,日俄等对手的威胁也越来越大,更不用说迅速崛起的德国。

仅仅是1901~1914年,英国境内就出版了300多本以“德国威胁”为主题的小说。“德国舰队计划秘密登陆英国”“成千上万名德国间谍和破坏分子潜伏在英国社会”一类的故事流传于当时英国的大街小巷,随之引发的蔓延至全社会的间谍狂热,甚至在相当程度上促成了当时的首相批准成立秘密勤务局。

第一次世界大战的爆发,让德国的威胁变成实实在在的危机,英国情报机构也迎来了飞速膨胀的“好时光”——军情五处从战前仅仅15人的编制扩大至战争结束时的近5000人,其中大部分都在通信审查办公室里负责各类监视活动。军情六处则依靠皇家海军的密码破译机构——“40号房间”,成功破译了德国、法国以及美国的密码,获取了大量重要信息。

黄金时代之后

到了二战结束时,曾经的日不落帝国既要应付原殖民地风起云涌的独立浪潮,还要面对铁幕落下的冷战格局。此时英国的各个情报机构已从帝国版图扩张的助推者,变成了帝国瓦解过程中的缓冲器。

这种变化在以间谍小说为代表的流行文化领域亦有体现。

出生在一战前(1908年)的伊恩·弗莱明,在青少年时期还算见证过维多利亚时代的“余晖”。因此他笔下那位无所不能、风流倜傥的詹姆斯·邦德,与其说是一个冷战时代的特工,不如说是一个穿越到冷战时代的“19世纪英国冒险家”。

007的历任演员个个英俊潇洒

通过007纵横四海的冒险经历,观众们津津有味地透过主角的眼睛欣赏着高级俱乐部的衣香鬓影,与他一同执着于“要摇匀不要搅拌”的加冰马提尼酒,以及如何击碎一个又一个阴谋,打倒一个又一个险恶的对手。

所有的浪漫与传奇,可以在小说的想象中不朽,但现实在时间中流逝变化,终将褪去曾经的“滤镜”。

随着冷战的落幕和国际格局的改变,旧日的对抗模式早已消逝,世界各国的间谍行动和冲突因素,都已经在网络和经济战争之中被日益削弱。“007”们的素材库与激发读者热情的现实背景也在同步被削弱。

《锅匠,裁缝,士兵,间谍》电影剧照

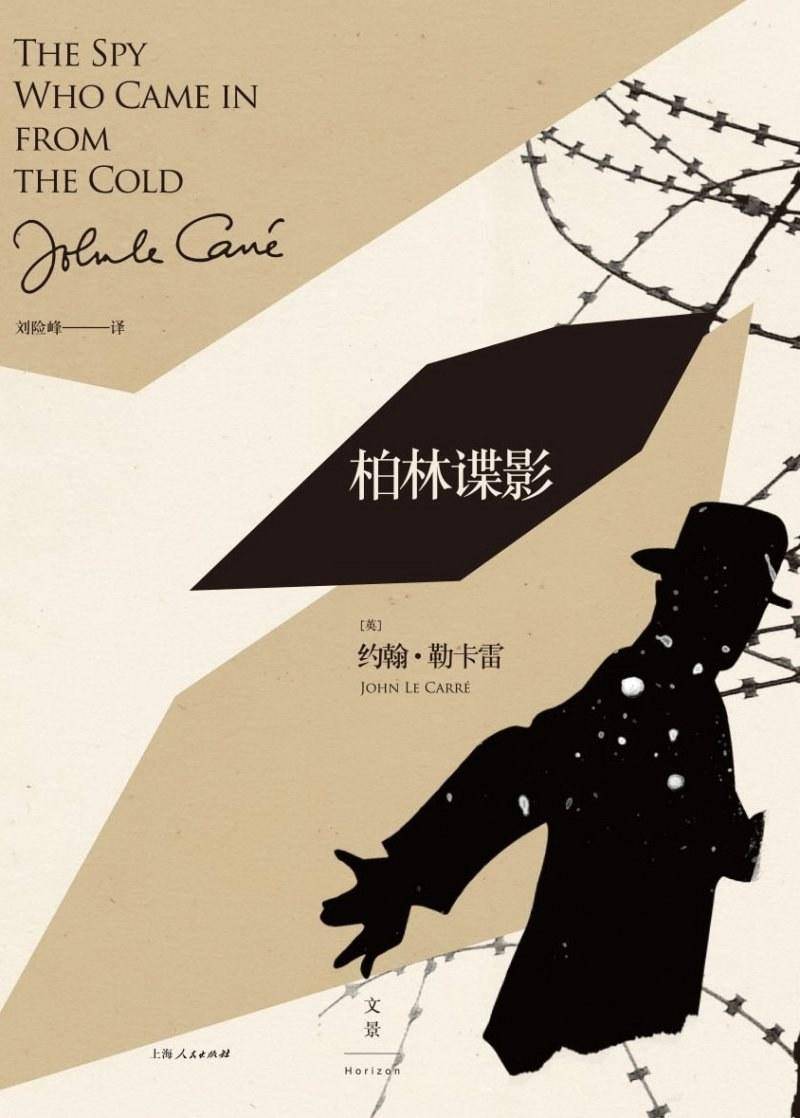

但另一位堪称伟大的间谍小说作家约翰·勒卡雷(1931~2020),用行动证明,他还可以写。

《柏林谍影》等作品让勒卡雷的名字成为了无可比拟的旧时代编年史。当柏林墙倒下后,他写作叙事中的地缘政治背景也随之倒塌。正如他的传记作者所说:当冷战即将结束时,勒卡雷的朋友们会拦住他问:“现在你打算写什么呢?”

他的回答是从《锅匠,裁缝,士兵,间谍》到《莫斯科情人》,从《完美的间谍》到《间谍的遗产》,这些源源不断从纸面上传到大银幕上的作品。

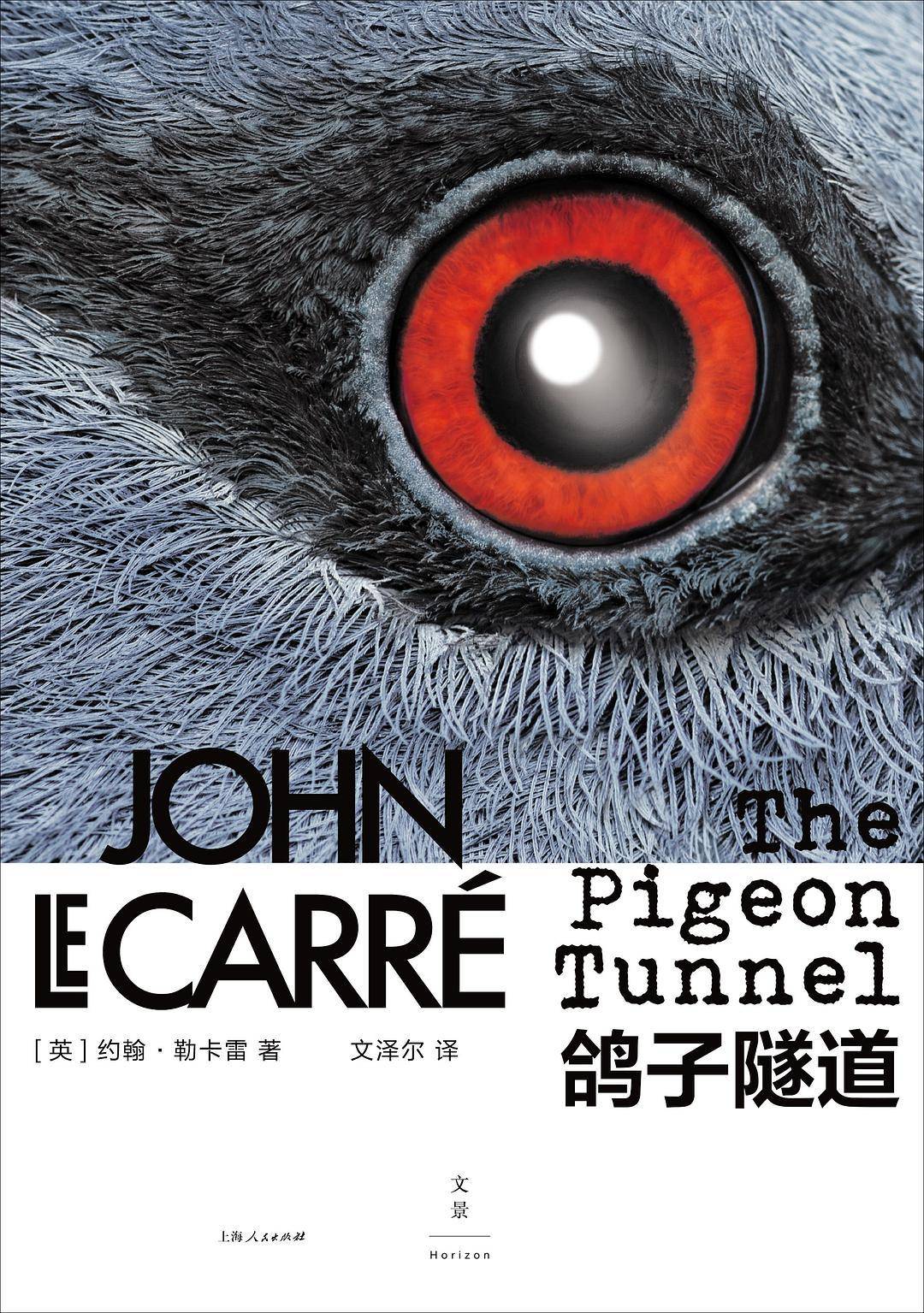

在其回忆录《鸽子隧道》中,勒卡雷写道:间谍生涯和小说写作其实是天造地设的一对。两者都要随时准备好去窥视人类的罪过,以及通往背叛的种种途径。

牛津大学历史学教授、著名政治学家蒂莫西·加顿·阿什在《纽约客》上这样评价勒卡雷的作品:“从主题上讲,勒·卡雷真正的主题不是间谍。他写的是人类关系中无尽的迷津:背叛是一种爱,谎言是一种真理,好人为坏人服务,坏人为好人服务。”

或许,这才是所有优秀间谍小说的永恒主题。