【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

全明星大片《酱园弄·悬案》出师未捷,没能终止暑期档国产片的整体萧条。

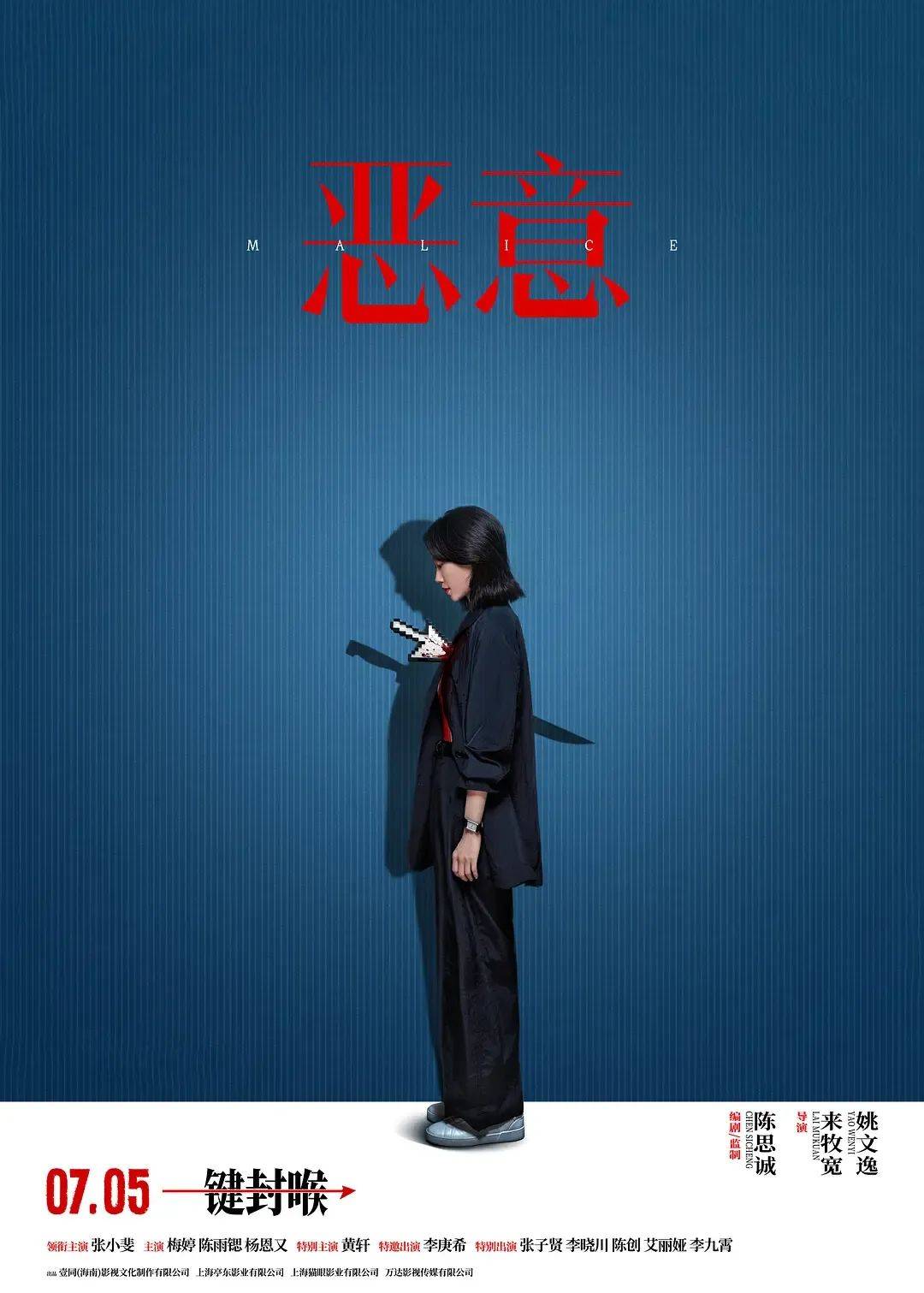

而已于7月5日(本周六)公映、由陈思诚监制兼编剧的悬疑电影《恶意》,看起来也很难如行业所期望的那样,撑起暑期档国产片的大旗。

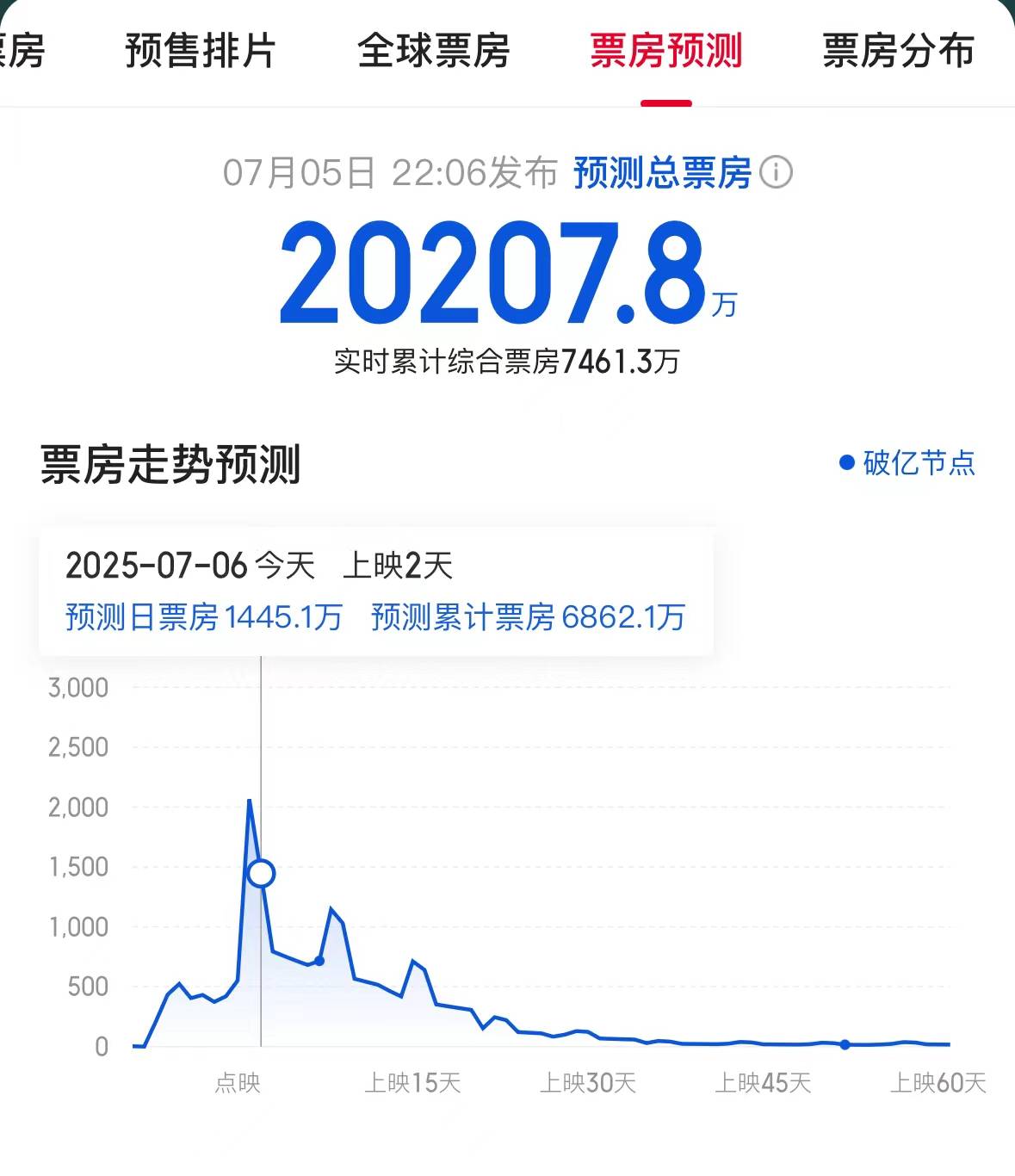

早在6月27日(上周五),《恶意》就开始了每天突破万场的超前点映。

连续八天下来,虽然影片累计票房已经突破3000万,但日均点映票房仅为300多万,且有六天排片占比和票房占比“倒挂”,这显然是点映没点热的迹象。

如果将两年前同为陈思诚监制兼编剧、类型类似、也同在暑期档前半段上映的《消失的她》与《恶意》对比,前者在2023年端午节公映前一天点映,单日票房就达到3666万,超出《恶意》点映周期内的总成绩。

根据猫眼专业版和灯塔专业版的模型计算,《恶意》周六公映的双平台首日票房预测都仅为2000万左右。周六、周日正式上映两天后,《恶意》表现没有超出预期,首周末两天票房仅有4100多万,不仅肯定将无缘成为暑期档第一部票房达到5亿的国产片,甚至连能否突破2亿都存在变数。

明明还是陈思诚最拿手的罪案反转类型,《恶意》的热度起不来,是电影本身的“口味”不够呛、不够刺激,还是观众对“诚式”套路的疲劳越过了临界值?

不讨大众喜的假犯罪电影

改编自小说《恶女阿尤》的《恶意》,情节大致围绕一起滨江三院的坠楼案展开:网红抗癌女孩静静(杨恩又 饰)和护士李悦(陈雨锶 饰)双双坠楼,静静的母亲尤茜(梅婷 饰)坚称目击李悦将静静推下楼。

事发后,自媒体“夜话”的主编叶攀(张小斐 饰)携助手晨晨(李庚希 饰)前来跟踪调查此案,试图抢占流量先机。根据网络调查和实地走访得来的一系列零碎“证据”,叶攀先认为李悦是有犯罪嫌疑的恶女,发出一篇报道,为“夜话”赢得巨大热度。

但随后随着信息逐渐充实,她又发现李悦很可能无罪,反倒是尤茜有伤害女儿的动机。一来一回,“夜话”发表的报道前后变化很大,但每次发稿,都引来社会层面的非理性舆情……不断“反转”的真相和舆情背后,对网络暴力问题的探讨也随之展开。

《恶意》在市场层面的先天不足首先在于:这不是一部真正意义上的犯罪电影。

纵观陈思诚之前主导的一系列强调反转的悬疑类型作品,《唐人街探案》系列的标签是本格推理,《误杀》系列主打父爱亲情,《消失的她》以男女关系为头号议题,卖点和故事类型各有不同。但它们无一例外,讲述的都是善恶对立鲜明,且真杀人、真见血的罪案故事。而《恶意》不是。

虽然有疑似的“案情”,也先后有不止一位“嫌疑人”,还同样是通过一次又一次的悬念反转推进故事,但所有的嫌疑和反转,其实都是基于信息不足而产生的误解。这是一部被伪装成犯罪片,实际上是探讨流量经济、乌合之众舆论、新闻伦理的纯·社会派电影。

不要小看“真犯罪片”和“伪装成犯罪片的社会派电影”之间的差别。围绕着那些很“实”的罪案,可以设计出值得拆解的犯罪手法和叙事诡计、血腥刺激的尺度奇观、鲜明的道德对立。这几点元素对于刺激观众的神经尤为有效。而在《恶意》中,它们基本是缺位的。

比如,影片的“大尺度”就只是音效、剪辑上的一惊一乍;又比如,片中虽然有“鲜明的道德对立”,但只是出现在叶攀和老板老萧(张子贤 饰)两位新闻工作者的职业观之间,对一般大众而言,是很难有充分的立场代入、宣泄的。

对了,顺带插一嘴:《恶意》里的网民大众倒是“听风就是雨”,从众、戾气大、没耐心,是影片的批判对象之一。这个位置,观众倒是可以灰溜溜“对号入座”了。

但这样直球对大众贴脸开炮的作品,即使不激起观众的心里反弹,也注定不可能像《消失的她》的男女对立、《误杀》的父爱亲情一样,取得广泛(虽然同时也很肤浅)的情感共鸣。

至于片中所谓的悬疑和叙事诡计,也无非就是几张断章取义的清凉截图,以及医院摄像头的故障。截图将舆论引导到“性感=荡妇=恶女”的联想上,为两位嫌疑人的人设反转创造空间;摄像头的缺失,则成了制造“罗生门”叙事的客观条件。

这两大手法,一个是蹭女性反凝视的话题,一个是靠公安找到另一个新摄像头就能解决的低级障碍,显然都不高明。

意味深长的悬疑铺垫,一惊一乍的音效,再加上陈思诚过往作品带给观众的心理预期,如果把《恶意》比作一颗巧克力,那它的外包装完全就是《误杀》系列或《消失的她》的猎奇犯罪同款。

可惜尽管“包装”相似,但本以为“全员恶人”,结果最后却是“全员洗白”。揭开谜底之后,给观众带来的,就不太可能是茅塞顿开的畅快,而是“把大家叫出来就为了这么点事啊”的没劲。

总之,作为悬疑“犯罪”电影,空有热爱反转的那股劲头,却没有相应的、设计足够精妙的谜面和谜底;作为社会批判电影,也没有为旨在宣泄情绪的观众提供一个足够妥当的代入位置——这样一部商业作品,大众自然是很难买账的。

强造反转,设定悬浮,风格狗血

当然,以上我们解释的,还大多是《恶意》作为一部商业电影在市场接受层面的短板。但既然是“社会派”,对电影的评价维度也不能仅限于此。电影故事本身的逻辑合理性是否过关?对媒体生态、大众心理、流量经济的还原是否写实,批判是否深刻?各种艺术手法是否合乎分寸?

这些“评分点”都很重要。但很可惜,《恶意》在这几个方面,也都是低分。

首先,电影为反转而反转、为刺激而刺激、为耸动而耸动的心实在日月可鉴,为了编造这个陀螺一样翻来覆去的故事,影片的许多设定之悬浮,使得它无法被当作一个现实背景的故事来看待,所谓的社会批判性,自然也大打折扣了。

绝症晚期的女孩能住单人单间ICU,是为了让护士和妈妈“打起来”、制造观众的误解;主角团调查案件屡造误解,警察却在实地调查中存在感不高,是为了让自媒体的叙事和认知主导“反转”;最后查出真相的警察不来一锤定音,反而让自媒体承担辟谣重任,是为了让叶攀导演自己弥补受害者的“终极反转”……

诸如此类的剧情漏洞以及编导们说来就来的“臆想式”设置,真是让人觉得:虽然这次故事植根本土,但《恶意》的背景,仿佛和《误杀》《消失的她》中一切真实都被架空、扭曲的所谓“东南亚”异空间,没有太大不同。

而影片对流量、自媒体的还原,同样称不上写实。

比如在片中,“夜话”在其对护士李悦的报道被证明不实后,居然还一度“越黑越红”,关注量蹭蹭上涨——不仅不合逻辑、反常识,也是对真实世界中流量规则的单向度曲解。

在眼下的媒体环境里,公众确实有对着未经证实的报道宣泄情绪的倾向,但他们显然还不至于就是无脑嗜血的群氓。在现实世界中,有千万关注量的大牌自媒体,如果被证实“造谣”声誉受损,绝对会立刻流失大量关注,更不可能在被直播采访当场打脸时为了黑红而不掐直播,“自残式”地赚取流量。

从这个角度看,影片中“越黑就越红”的流量规则,本来就是对当下自媒体生态一种扁平、失真的脸谱式黑化。合理的批判要基于合理的还原,而不应该是这样基于耸动刻板印象的癫狂式再现。

《恶意》的“假”,不仅限于故事环境和对媒体生态的还原,还包括片中大多数人物的刻板、脸谱化。

一众网红出镜扮演流量猎人的“小丑化”,领导老萧(张子贤 饰)为流量无所不用其极的“奸佞化”,包括晨晨(李庚希 饰)“小白花黑化”和护士(陈雨锶 饰)“反差”的双面人设,都让影片呈现出完全狗血化、短剧化的庸俗气质。

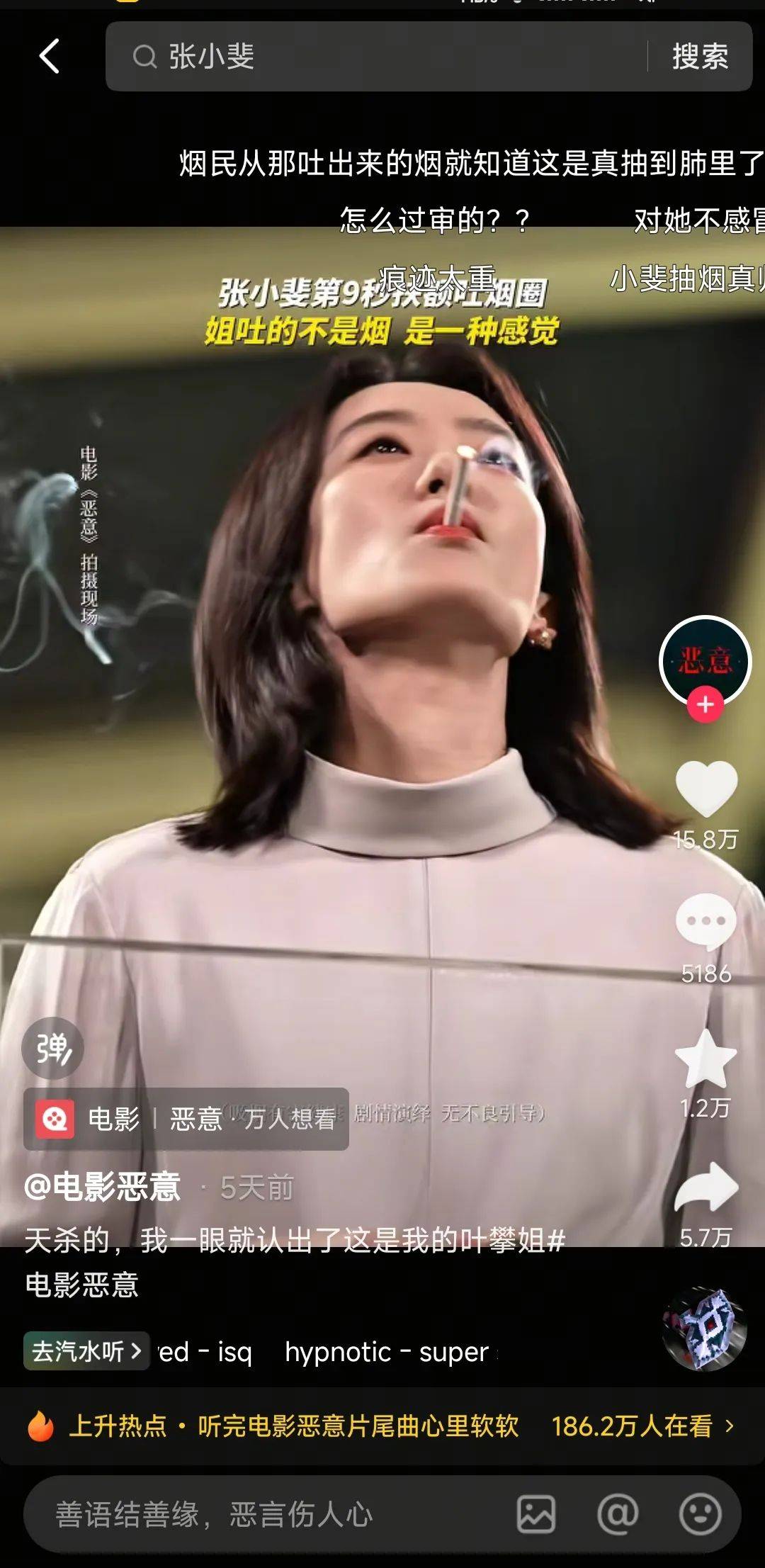

当然,《恶意》中最“短剧”的人设,还是主角叶攀的“恶女”形象。

前段时间,主演张小斐在片中的抽烟短视频成了电影的营销热点,果不其然,这类飒、美、狠的“精英恶女”人设,在正片中同样偶像感十足——甚至有些过足。

作为《恶意》大女主的张小斐,不仅有仿佛为了“出片”凹出来的女强人气场,更有处心积虑设计出来、实际只存在于角色幻想中的时尚封面级“流血”场面。

只有看过电影的观众,才能体会到那个造型感十足的场景,是怎样透着一种混合“红果短剧+《Vogue》封面+短视频切片”的假味。

一切都是假的,一切都是人造的。

当然,缺少实打实的罪案驱动、主题对立难以引发大众共鸣,是《恶意》的两大硬伤。但即使题材由猎奇犯罪变成了“全员无罪”的社会派,相较于陈思诚之前主导的反转作品,《恶意》的奇情和刺激却并未下降特别多,也还不排除某些观众还是能被这类打法拿捏的可能。

但有一点是肯定的:这部“社会批判电影”的真诚、悲悯,是不见踪影的。

去年暑期档的陈思诚作品,是他自己执导的谍战悬疑电影《解密》。这样一部改编自名家名作、制作精良、格局恢弘的年代巨制,即使有着叙事玄虚的缺陷,却至少体现了陈思诚不满足于用简单反转套路操纵观众,而还怀有追逐电影工业高度的雄心。

然而,《解密》的票房失败了。

在同一个暑期档,由《误杀》导演柯汶利执导、常被大众误认为是陈思诚作品的《默杀》斩获超15亿票房——这有没有让陈思诚坚定“不放弃靠悬疑反转猛片挣钱”的决心?

这条道路,显然不会是陈思诚未来唯一的路;但这条道路上的作品,真的希望观众用脚投票,让它们早日淡出市场。

(文/阿拉纽特)