在如今综艺节目如雨后春笋般层出不穷的时代,曾经辉煌一时的《中餐厅》终于迎来了第九季。然而,这档以“铁打的店长,流水的合伙人”为标签的节目,似乎已经力不从心,进入了渐显疲态的阶段。黄晓明,这位曾在节目中充当“永恒轴心”的存在,他那句耳熟能详的“我要我觉得”早已成为大众文化的象征,哪怕他的这些话语早已超出了节目本身的界限,进入了生活的方方面面。

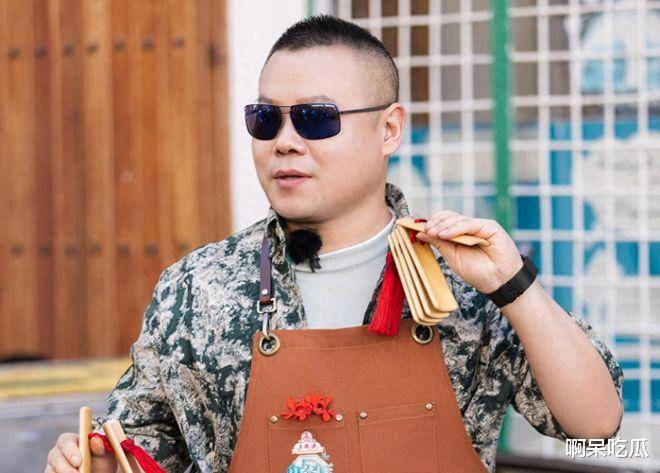

但在这个看似稳定的“中餐厅”世界里,却隐藏着一个巨大的裂痕——规则的崩塌。原本被节目组精心设定的“零启动资金”和“当地采购”的原则,遭到了飞行嘉宾岳云鹏的轻松破解。当他携带着国内调料、茶叶,甚至真金白银一同现身时,这一切原本严谨的设定瞬间成了笑谈。岳云鹏的行李箱一打开,暴露的不仅仅是违背规定的物资,更是节目精心编排却脆弱不堪的规则假象。

记得节目初期,为了突出“零启动资金”的困境,合伙人们曾因缺乏资金而不得不将个人物品典当换取生存资本。这样的设定,本可以成为展现明星应对挑战、展现团队合作的绝佳窗口,但未曾料到,规则的崩塌却来得如此突然。紧接着,一台机器人突兀现身,所谓的“九万多启动资金”也就这样轻松解决了节目设定中的难题。而紧随其后,岳云鹏以飞行嘉宾身份出场,他带来的不仅仅是禁止携带的调料,还包括了节目组早已不准带进的现金。黄晓明得知真相后,难以置信地调侃道:“怎么可能让你带钱呢?”这句话,不仅是黄晓明的反应,也是所有观众的心声。当规则变得形同虚设时,之前的艰难挣扎岂非一场精心编排的“苦情戏”?剧本痕迹显而易见,制作方似乎已经放弃了维持节目的真实感和可信度。

这种规则的“弹性”执行无疑让人震惊。节目组此前设定的严苛规则,原本是要对常驻嘉宾实施的,但飞行嘉宾却可以毫不掩饰地打破这一禁令,成了“天降神兵”,而后直接携带所有禁带物资入场。如果节目组如此担忧嘉宾的“体验”,为何不延续第八季成熟的模式,直接提供基础保障?这种明显的双重标准,既削弱了节目原本的经营挑战性,也让观众产生了被愚弄的感觉。剧本至上的思维,正在蚕食《中餐厅》本该具备的“灵魂人物”效应。

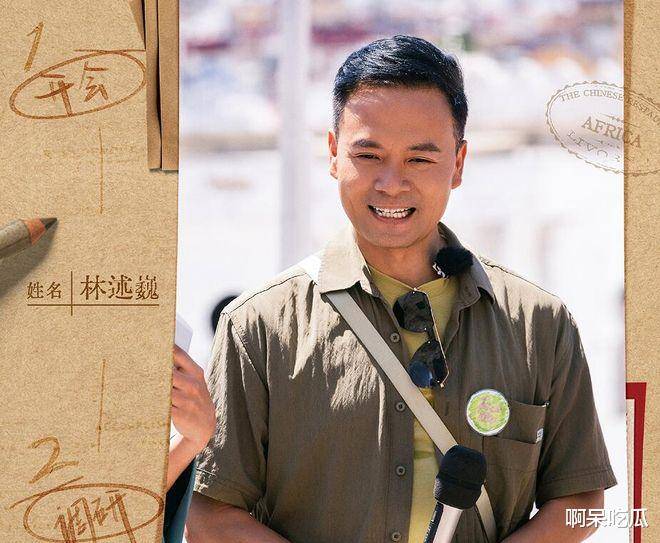

黄晓明作为节目中的店长,他的社交能力和责任感本该是节目支柱之一。林述巍,作为国宴大厨,更是节目文化传递的核心人物,他对中华美食的精湛技艺和虔诚态度,早已成为节目内核的象征。正因如此,某一季因缺少专业厨师而引发口碑崩塌时,林大厨的不可替代性便愈加显现。姜妍,这位真正热爱烹饪的明星,把节目看作治愈的过程,她的真诚投入让人感动,也成为观众心中的闪光点。可惜的是,这些“灵魂人物”积累的信任与情感,却在剧本的硬性安排下开始动摇。当岳云鹏打破规则,物资问题被设计性地解决时,林大厨钻研食材的匠心、黄晓明在运营中的焦虑、姜妍沉浸其中的烹饪热情,都开始被怀疑。观众不禁问道:镜头下的努力,究竟有多少是真心?又有多少是为了迎合剧本的需求?剧本强行介入,正在蚕食这些人物的真实感和感染力。

《中餐厅》真正的魅力,应该源自“人”和“食”之间自然碰撞出的火花,而不需要刻意编排的物资匮乏来吸引眼球。经营一家海外中餐厅,本身就自带跨文化沟通、团队协作、创新菜品、本土化挑战等诸多元素,这些自然的冲突和细节,已经足以构成跌宕起伏且充满温情的故事线。让黄晓明的责任感在真实的困境中闪光,让林大厨的技艺在有限资源下尽显创意,让姜妍对烹饪的热爱在忙碌的厨房中自然流露,这才是节目的核心所在。回归对“人”的信任与对“食”的尊重,才是破解当下困境的关键。

《中餐厅》第九季的剧本问题,正好反映了当下许多老牌综艺的集体焦虑。当创意匮乏时,节目组试图通过强烈的冲突和硬性规则来制造话题,但由于逻辑的不自洽和双重标准的执行,最终事与愿违。原本精心设计的规则,已成了随时可以撕毁的白纸,而这样的变化无疑消耗了观众对节目的最后耐心。若《中餐厅》仍然有初心的话,那么是时候让剧本退场了,让真实的人物和美食再次成为镜头的主角。治愈的力量,永远来自真诚的烟火气,而非编排精心的假象。毕竟,观众渴望看到的,应该是中华美食文化在异国土地上自然生长的动人故事,而非一场按剧本演绎的蹩脚戏剧。