2008年,小说家理查德·普莱斯和妻子、作家洛琳·亚当斯搬进了东哈莱姆的一栋十九世纪时期的五层褐石楼。2023年12月,我拜访他们时,门铃坏了。他们干脆把门敞开,等我直接进来。这对夫妇一直努力做个“好邻居”,但他们也清楚自己的到来意味着什么——他们是那波“士绅化”浪潮的一部分。在这些年里,他们目睹了这条街区上的变化,有些缓慢隐秘,有些却剧烈得让人无法忽视。2017年,125街开了一家全食超市,那一刻起,变化已无可回头。“你在那儿买根香蕉都买不起,”普莱斯对我说,“这儿算完蛋了。”但他又一耸肩:“纽约从来都是被‘该死的不动产’推着走的。哪天你听见蒸汽管嘶嘶响,忽然间就有哪位地产商闻到味儿了——闻到咖啡香、卡布奇诺香,闻到钱味儿,马上就知道这片地方要火了。然后嘛,就是一堆从新泽西搬来的牙医,还有卖华夫甜筒的可爱小店。”

那天普莱斯睡过了头,连早饭都没吃。他在冰箱里翻来翻去,一边带着点黑色幽默语气问我:“要喝点什么吗?来杯卡布奇诺?”我答应了。他递给我一杯卡布奇诺,用的是那种高温玻璃杯——就像咖啡馆里用的那种,还端上来半个火鸡卷三明治。餐厅桌上摊着几本童书——《小熊可杜瑞》《晚安月亮》——是他要送给去年刚出生的第一个孙子的礼物。餐厅和客厅的墙壁上挂满了艺术品和纪念物:两幅震撼的卡拉·沃克版画,一张南·戈尔丁在时报广场某家破酒吧里与一位潇洒男人同坐一桌的老照片,一幅写实风格的木炭画老虎,是朋友罗伯特·隆戈送的。在这个房子里,也到处可见死亡和失意的痕迹。客用卫生间墙上挂着一张大幅公告,是某家银行发给爱尔兰小镇居民的债务清算拍卖通知。餐厅角落放着据普莱斯说是废奴主义者约翰·布朗生前最后一张照片,嵌在锈迹斑斑的精致相框里。

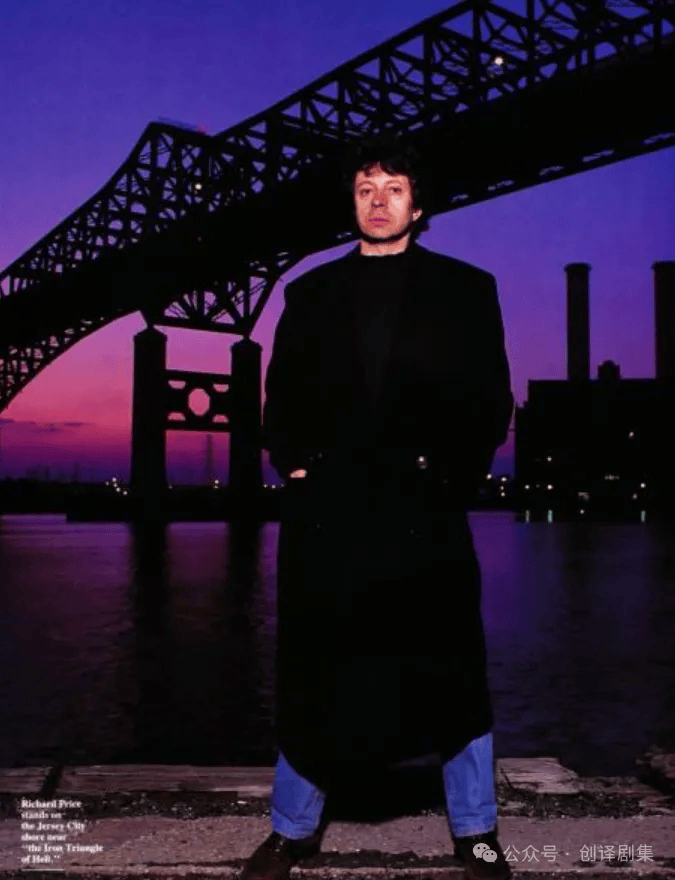

普莱斯今年七十五岁,是那种如今出版业已难再造的作家类型:靠写文学小说走红的畅销书作者,出身于纽约公租房。他在1950年代成长于布朗克斯的帕克赛德公寓,是工薪阶层犹太家庭的孩子,五十年来一直靠写作——写小说,也写影视剧本——维持生计。尽管普莱斯的小说常被归类为“犯罪小说”,但他的书真正描写的,是一座城市。他像搭建微缩模型一样还原那些在大都市中挣扎求生的底层人群——不管是警察、罪犯,还是每天只为混口饭吃的普通人。

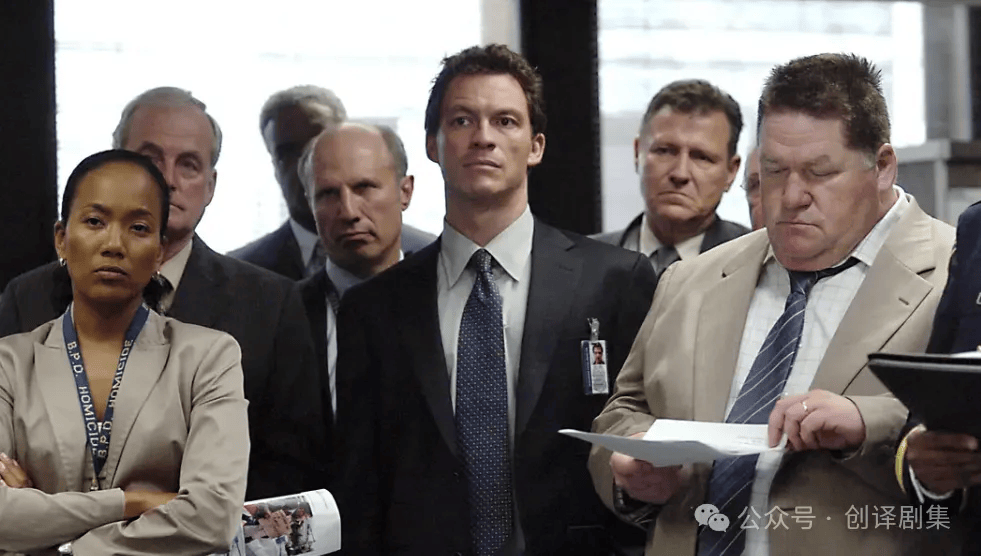

普莱斯写作中最鲜明的特征是他的对白——一种精确又富有喜感的城市俚语风格,使他的作品极具代入感,也特别适合改编为影视。他作为编剧的第一桶金来自马丁·斯科塞斯的《金钱本色》,该片为他赢得了1987年奥斯卡提名。近年来,他最广为人知的作品是那几部脑力密集又娱乐性强的高质量犯罪剧本:他曾参与《火线》的编剧,又接连写了《堕落街传奇》和HBO迷你剧《罪夜之奔》,这些作品无不带有他那种精准利落的语言风格。

他的第十本小说《拉撒路人》,是一部安静而隐晦、围绕死亡与重生展开的作品。这本书最初是在2008年签约写的,也就是他和妻子搬进东哈莱姆那年。起初他想写一本风格类似《繁华人生》(Lush Life)的小说——后者表面上是讲下东区一桩谋杀案,实际上是一幅点彩派式的士绅化街区群像图。但一搬来哈莱姆,他就意识到,这事急不得。“我根本不知道故事是什么,”他对我说。他需要攒够“生活的时间”“闲逛的时光”,才能真正了解这个地方。“我马上意识到:我才刚来。你让我写本书叫《哇哦》?”他担心要是2008年就动笔,自己不过是个“带团讲解员”罢了。所以他决定等等。

普莱斯真正下定决心完成《拉撒路人》的契机,是两场“意外”带来的空白期——2020年的新冠封锁,以及2023年美国编剧工会的罢工。这两件事都中断了他的剧本写作工作,反倒为小说写作腾出了时间。他告诉我,那场罢工让他重新思考“团结的重要性”。但与此同时,他又有点“自私地松了口气——因为终于不用写剧本了”。不过他也坦白:“后来还是因为没钱了,我就写书了。”

普莱斯将自己的创作风格称为“城市全景”,一种社会学意义上的现实主义写作,揭示都市生活的紧张和裂缝。《拉撒路人》虽继承了这一风格,但内容和结构却与他以往的作品大相径庭。小说的故事始于哈莱姆一栋老楼的爆炸事故,围绕爆炸后的混乱与集体性反思展开。但普莱斯强调,这不是一部“惊悚小说”,他甚至带着点骄傲地说:“这本书里基本上没什么特别的事发生。”小说由一帧帧碎片构成,风格哀婉、内省,刻意颠覆甚至调侃了警匪小说中那种线性推进、高潮与解谜的舒适节奏:是的,书中确实有一起悬案(有一名男子在爆炸后失踪),也有一位女警玛丽·罗试图查清真相,但普莱斯对案件本身毫无兴趣。他更关注的,是这位女警如何面对自己年老色衰、离婚后的人生。

在咬着火鸡卷的间隙,普莱斯略带轻松地告诉我,好莱坞对这本书没兴趣。“我一开始真不知道这书会不会卖得动,因为它没啥真正的戏剧张力。我不想它变成一本警察小说,”他说,“书里没什么冲击性的桥段,也没有拼命讨好观众的设计。”某种程度上,这本小说其实也是他对自己写作生涯的一次整理与回顾——毕竟,他已经是美国最重要的犯罪小说作者之一。而创作者到了这个阶段,往往都会回过头来审视自己这些年究竟写了些什么。《拉撒路人》正是这样一次内向的对话,想要把“日常”变得新鲜,把“重复”变得值得凝视。

在他职业生涯的头十年里,普莱斯的作品其实构成了一种“都市人类学”,聚焦于那些抚养他长大的人们心中的怨恨与失望。他试图理解、也试图抵抗他们的偏见与狭隘视野——对“他者”的部落式恐惧、对社会规范的惧怕。早年,他一度希望顺应父母的期待,选择一份稳定职业,曾在康奈尔大学主修工业与劳动关系,还考虑过读法学院。但真正的文学志向,其实更接近他祖父——一个闲暇时用意第绪语写诗和散文的老人。普莱斯在1996年一段采访中回忆说:“我那一代里最聪明的人后来都成了医生、律师、工程师、商人。他们走的是那条能满足经济需求的路。”但他很清楚,像许多必须背负“融入主流”使命的人一样,自己的志向注定和父母的期待背道而驰。他一头扎进写作工坊,社交生活也基本耗在开放麦和咖啡馆里。最早,他幻想自己是现代垮掉派诗人,后来才开始认真地走进小说创作的世界。

1970年代中期,在哥伦比亚大学念研究生时,普莱斯写了一篇短篇小说,被当时的文学杂志《安泰俄斯》的编辑丹尼尔·哈尔彭相中刊登,日后成为他第一部小说《浪子》的一个章节。(他说班上的其他创作课同学都讨厌那篇小说,这让他至今还有点“好笑地怀念”。)毕业后,他为了逃避社会压力,申请了斯坦福大学的写作奖学金。但他很快便在加州感到郁郁不得志——他没有车,在北加州,这几乎意味着社交死亡。三个月后,他带着乡愁和挫败感回了纽约。为了养活自己,他一边打零工,一边写书稿——投稿给霍顿·米夫林出版社。他打过的工包括纽瓦克机场的地勤。有一天下着大雨,他实在等不下去了,从工作现场一跺脚冲出门,在电话亭里直接打给霍顿·米夫林。结果出人意料,电话那头居然有人接。他被转接到编辑部,等了一会儿,那边回话说:我们要出你的书。《浪子》于1974年出版,普莱斯一举成名。

他创作生涯之初,主要靠两个“燃料”支撑:一个是自己的亲身经历,另一个是可卡因。在二十多岁尾声时,他接连出版了《血缘兄弟》和《情场浪子》两部小说,都深深植根于他个人生活。他很快意识到,自己的作品正被“自我”这个牢笼束缚着——人生经历也快写完了,可书还得继续写。而毒品只会让写作变得更难,他在艰难中完成了第四部小说《裂变》,这部书是他最私人化的作品,也是他自己最不喜欢的一本,讲的是一个文科毕业生回到工人阶级老家扬克斯后的痛苦困顿。

1980年代初,普莱斯终于找到了“解脱”:他接到一个剧本创作委托,写了个未被拍摄的剧本《温哥》,讲的是一个邮差中了彩票后人生如何翻天覆地的故事。那时,菲利普·考夫曼改编的《浪子》电影刚上映不久(1979),叫好又叫座,普莱斯已经成了好莱坞的“香饽饽”。真正让他声名大噪的,是与马丁·斯科塞斯的一次机缘巧合:斯科塞斯请他来写《金钱本色》的剧本。(也是在那段时间,普莱斯彻底戒了毒。)二人合作十分顺利,后来又一起拍了《纽约故事》中的一部短片,甚至还参与了迈克尔·杰克逊《Bad》的MV剧本。斯科塞斯为他在好莱坞撑起的这层“信用保护伞”,也让他得以在更大的制作体量中施展拳脚——为罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺等人量身定制角色。

普莱斯后期的小说写作,深受他编剧经历的影响。1989年他创作并调研电影《午夜惊情》时(由帕西诺主演的黑色警匪片),他意识到:那些被警戒线封锁的街头空间,其实可以成为艺术创作的场所。从那以后,他决定把犯罪小说的框架——以及警察与罪犯那种悲剧性的共生关系——作为深描城市生活和社会不平等的切口。他深入泽西市的毒品交易网络,跟拍那些负责扫毒的警员,发现所谓“毒品战争”其实早已充满犬儒和倦怠。(他选择泽西市而不是纽约,只是出于“方便”:纽约的犯罪现场需要层层审批,麻烦极了。)

普莱斯在80年代末驻扎泽西市的那段经历,直接催生了他1992年的代表作《黑街追缉令》(Clockers)——这是一部极具匠心的警匪小说,通过对虚构城市“登普西”的细致重建,呈现出城市如何在可卡因泛滥与暴力执法之间挣扎求生。这座城市后来在他的作品中反复出现。小说聚焦于毒品危机时代的城市心理与制度矛盾,并不一味谴责毒贩或警察,而是揭示他们彼此交缠、共生共斗的复杂生态。

《黑街追缉令》的两位主角——年轻毒贩“斯特莱克”和临近退休的中年警探“罗科”——无疑是普莱斯笔下心理描写最深、语言风格最独特的角色。他们的声音仿佛提炼了都市生活最原始的矛盾根源:黑人与白人、贫穷与上升、执法者与被执法者。

《黑街追缉令》还未正式出版,就被环球影业以190万美元高价买下电影改编权。最初的导演人选是斯科塞斯,但他后来退出,转而拍摄了《赌城风云》。斯派克·李接棒执导,并亲自改写剧本。原著长达六百页,人物众多、视角交错,要浓缩成一部电影并不容易。斯派克·李将故事背景从泽西搬到布鲁克林,改写为更直接、更集中的线性叙述——主要围绕某位毒贩的困境展开。

普莱斯在我们的访谈中频频提到《黑街追缉令》。他90年代时常担心,自己“编剧”的身份会盖过“小说家”的身份。但从《黑街追缉令》之后,他觉得自己的创作生涯有了一个全新起点。(1992年《名利场》的一篇专访中写道,他在一次新书朗读会上骄傲宣布:“我又是小说家了,大写的小说家。”)尽管如此,他终究还是没法长时间离开影视圈。在《黑街追缉令》出版前,他在霍顿·米夫林出版社的编辑约翰·斯特林就已经把他介绍给了另一位作者——大卫·西蒙。当时西蒙已经注意到,普莱斯具备一种罕有的“双重能力”:既有观察力,又能虚构。2003年初,他邀请普莱斯加入《火线》编剧团队。

西蒙告诉我,他之所以被普莱斯的作品打动,是因为他写的人物都“像是真的在与自己的现实搏斗,是那种非常非常人的尺度”。普莱斯本人其实不喜欢社会现实主义那种苦大仇深的“认真劲儿”,但他正是在这种写作模式中,捕捉到了一个时代、一种语感和一类生活。他说:“我不太擅长写中产阶级、富人,但这不是因为我看不起他们,也不是反过来看低。我就是没法像写我熟悉的人那样写他们,我没底气。”和普莱斯一样致力于描写纽约劳动阶层的小说家詹姆斯·麦克布赖德曾评价:“他替那些沉默者发声,但不是站在讲坛上喊,而是自己就是那个合唱团的一员。”西蒙也表达了相同的看法:“理查德是有意识地选择写‘都市美国’的。他的题材会不会因此不够‘文学性’?我不这么看。他写的地方,正是这个社会最大的张力所在。”

2008年,《繁华人生》刚出版没多久,普莱斯在小说家吉姆·刘易斯家中的一场晚宴上,认识了洛琳·亚当斯。从那时开始,两人展开了恋爱关系。那时的普莱斯正值人生中一段动荡期——离婚在即,搬来搬去,进入中年之后的“漂泊期”,心里既想找一个人,也想找一个“地儿”,能让自己重新安顿下来。那段时间他住在格拉梅西和下东区之间,亚当斯则在联合广场附近。两人决定同居时,是亚当斯主张搬到东哈莱姆的。她“想住进一个真正国际化的社区”,她也觉得普莱斯也许也属于那里:那里不仅是他祖母出生的地方,也离他从小长大的布朗克斯不远。

在哈莱姆,洛琳·亚当斯全情投入地去认识邻里,普莱斯常常跟在她身后一同走动。刚搬来时,她便开始在食物救济站和“哈莱姆社区玫瑰园”做义工——这座花园正好能从他们家的后院望见。而普莱斯一开始则有些“失重感”,像没着落似的。他花了整整六年时间,穿梭于街角教堂与社区会议室之间,硬拉着邻居与陌生人聊天,只为找到写《拉撒路人》的那条“主线”。直到2014年,一天早上,他公寓十条街外的两栋楼突然坍塌,普莱斯告诉我,他“身体都震了一下”。联邦监管机构事后调查发现,是康爱迪生公司承包商埋设的天然气管道出了严重问题。八人死亡。

普莱斯随后找到了这场灾难的视频,是住在对面的一位摄影爱好者上传到YouTube上的。他从那人的经历中汲取灵感:被震下床、冲到街上举起相机……就这样,他写出了小说中的人物菲利克斯·珀尔——一个刚搬来东哈莱姆的年轻人,通过镜头与新社区建立起一种若即若离的联系。

为了写《拉撒路人》,普莱斯又回到了他熟悉的那些场所——例如警车后座——但也尝试了不少新体验:他参加了一些反暴力、关注青少年成长的本地组织集会,还曾坐在一位殡仪师的灵车旁,观察遗体如何一步步从现场被移送至下一个地点。这些经历孕育出了书中另外两位角色:一位是卡尔文·雷,前罪犯、现为社区积极分子;另一位是戴维斯,经营着一家濒临倒闭的殡仪馆,他把那场楼房爆炸视作重振生意的“机会”。至于小说的核心主线和主角设定,则源于一则新闻:一位孟加拉女工在工厂坍塌后被困废墟中,整整17天后才被救出。这启发了普莱斯笔下的“被救之人”安东尼·卡特——一个混血、刚戒酒、事业下滑、刚离婚的中年人。卡特是典型的“普莱斯式主角”:游离不定、夹在城市裂缝之间的人物。

普莱斯在《拉撒路人》中写的,是那些处境不稳、被疏离、又大多已年过中年的普通人——这些人,在当代小说中几乎看不见。他笔下的哈莱姆,也是一座正在变化中的城市。他写道:“这地方的贫富混搭越来越明显——穷人与略富的人比邻而居;一幢褐石楼被隔成多套厨房小单间,紧挨着隔壁那幢保留着独栋结构;一个楼盘刚改成合作公寓,隔壁住户大多还靠政府补助过日子。”

我问普莱斯,这本书有没有受到“乔治·弗洛伊德事件”及抗议浪潮的影响,他努力保持冷静地回答:“你看,我既不挺警察,也不反警察。我在跟警察一起巡逻时才意识到,问题其实不在于你爱警察还是恨警察,关键是——你从警车后座看到的是什么。”他说,“危机发生时,警察总会出现。而我,就是想进入那些我平时无法触及的人生。”

这些年里,普莱斯目睹了无数因警察滥权而导致的暴力循环。他为“人们现在更敏感了”而感到欣慰,因为“他们更警觉了,也更愤怒了”。但美国社会的价值转变,对他而言,也并不总是容易适应。亚当斯后来对我说,她认为普莱斯之所以花这么久写这本书,是因为他们俩都在“努力理解”美国当下在种族、阶级、警务等议题上话语体系的剧烈变化。“现在的出版业还会接受《黑街追缉令》那种小说吗?”普莱斯曾自言自语。他最终把《拉撒路人》的故事设定在2008年,那是他仍能“看懂”的时代,“那时语言还没被这么严密监管,没那么多不能写、不能碰的东西。”他说,他想写的是自己初识哈莱姆的那个时期——“那个时候,我还有点自由。”

普莱斯在这本书里隐含着一个信念:即便写的不是自己那类人、那种生活,他依然有资格去记录。书中角色菲利克斯·珀尔曾被问到为何未经允许就拍别人,他答道:“我没法替别人说话……但我拍下他们,是为了提醒自己,我曾走过哪些路。”

这句台词,几乎可当作普莱斯本人的创作宣言。他的小说一直在探讨城市生活的不平等,但他走上街头寻找故事的动机,归根到底,是为了记录——既是他遇到的人的经历,也是他自己的经历。《拉撒路人》最终呈现出一种接近摄影的结构——一幅幅关于人际关系与其内在矛盾的速写,而非任何要解决的谜题或终点。

西蒙评价说:“理查德的小说,最后从来没什么‘大满足’。”小说中,那位名义上的主角安东尼·卡特,在爆炸事件后被邀请在一次社区集会上发言。他对被惊吓的邻居们说:“我只记得,当我终于吸到一口没混着泥土的空气时,我只想活着、活着、继续活着。”但小说结尾,他从死亡边缘逃回人间,似乎也不过是回到了原点——依旧期待着“下一场偶然的对话能带来某种启示,能指引他活出一种全新的样子”,却始终无法如愿。

临走前,我请普莱斯和亚当斯陪我一起去玫瑰园走走。那天很冷,花园一片寂寥,离开花还早着呢。亚当斯在冻土间迈步向前,一边指着园中角落,说等天暖了,她要把那儿好好整一整。

早些时候,普莱斯告诉我他和亚当斯曾一起从东哈莱姆步行到南布朗克斯的莫特黑文。他说,那趟路让他印象深刻——曾经他少年时避之不及的地段,如今被地产商重新包装起了诱人的名字,比如“钢琴区”,街道边则是新开的精品店。他叹道:“房地产其实就是一种暴力——它赶走人、毁掉社区,或者说,强行重塑社区。”他说,他祖父母的那个世界、父母的那个布朗克斯,早已不在,甚至更糟的是,“现在那地方像被人往脸上糊了一层厚厚的舞台妆。”他还回忆,有一次在阿波罗剧院门口,碰巧听到一位导游带着一群中西部游客做讲解:“我得提醒大家,好好看看你们眼前的这一切,因为下次你们再来这儿的时候——如果你们还有下次——这些就已经没了。”

By Kevin Lozano

From THE NEW YORKER