最近,相声界可谓是被一场风波搅得沸沸扬扬,94 岁的相声老艺术家杨少华的离世,本应是一场令人悲痛的告别,却没想到引发了一连串的争议。

而就在相声大师杨少华去世的第五天,13号晚上,他的小儿子杨议公开宣称自己即将直播,有人说骂他到现在还想吃父亲的“人血馒头”,也有人说,这事一定有内幕。

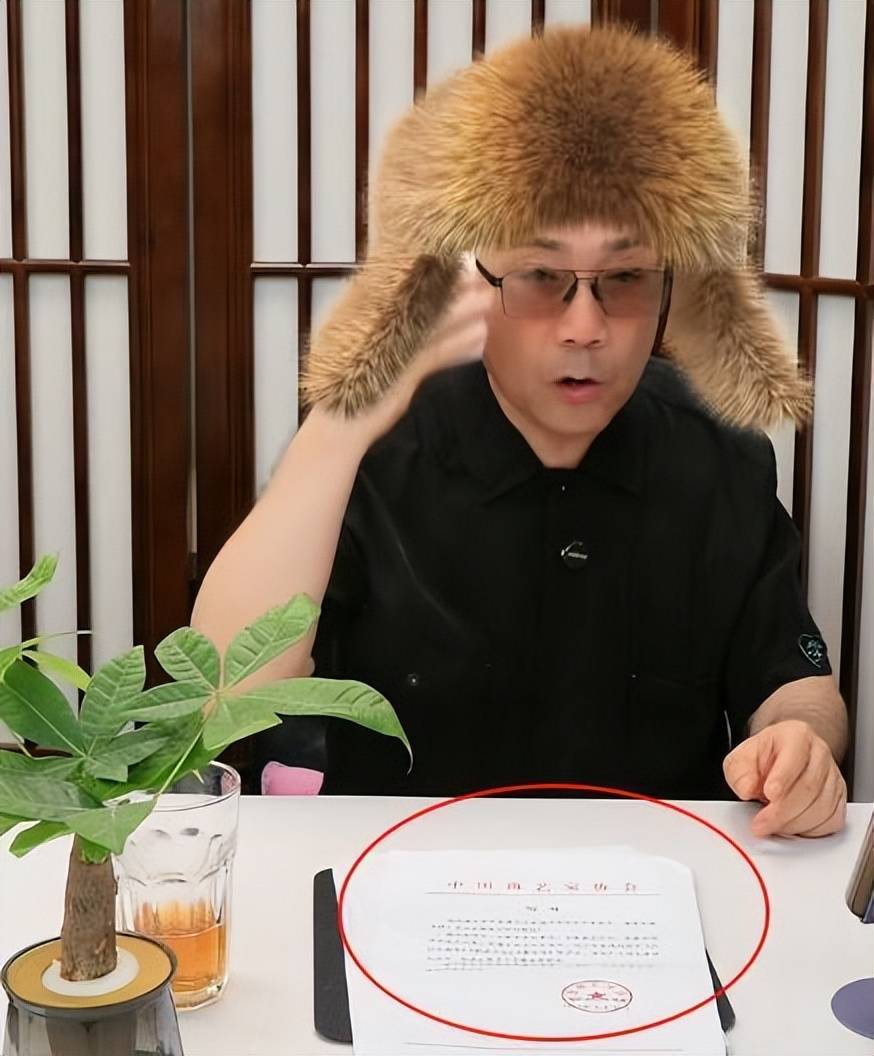

果不其然,一场直播下来,杨议澄清了不少最近网友们分外关注的瓜,其中就有杨少华葬礼上,冯巩没露面的事,而他掏出一封盖着红章的信,更是让其实现了口碑逆转!

不孝子的审判庭?

相声大师杨少华,94岁高龄辞世,行话叫“喜丧”。

按理说,老人家福寿双全,走得安详,留给世人的是无尽的怀念,可互联网偏不答应,它非要把这场体面的告别,变成一出荒腔走板的闹剧。

舆论的中心,是杨家几个儿子,尤其是小儿子杨议,不知从哪冒出的声音,诋毁杨仪,让他一夜之间,就从孝子成了“逆子”。

脏水泼得又快又猛,“不孝”“贪财”“利用老人”“吃人血馒头”……这些词像一把把淬了毒的飞刀,刀刀扎向一个刚刚失去父亲的家庭。

酷暑下的剪彩

这第一把刀,对准了老爷子去世当天的行程。

有“知情人”爆料,杨老先生离世前几小时,还在大太阳底下给人剪彩,这还了得?网友的怒火瞬间被点燃,画面感太强了:一个病弱的老人,被不孝子推出去当摇钱树,直至耗尽最后一丝生命。

这是最能激起公愤的剧本,它完美迎合了大众对“孝道”的朴素想象,和对“为富不仁”的刻板印象。

但在直播里,杨议把这事掰开了揉碎了讲。

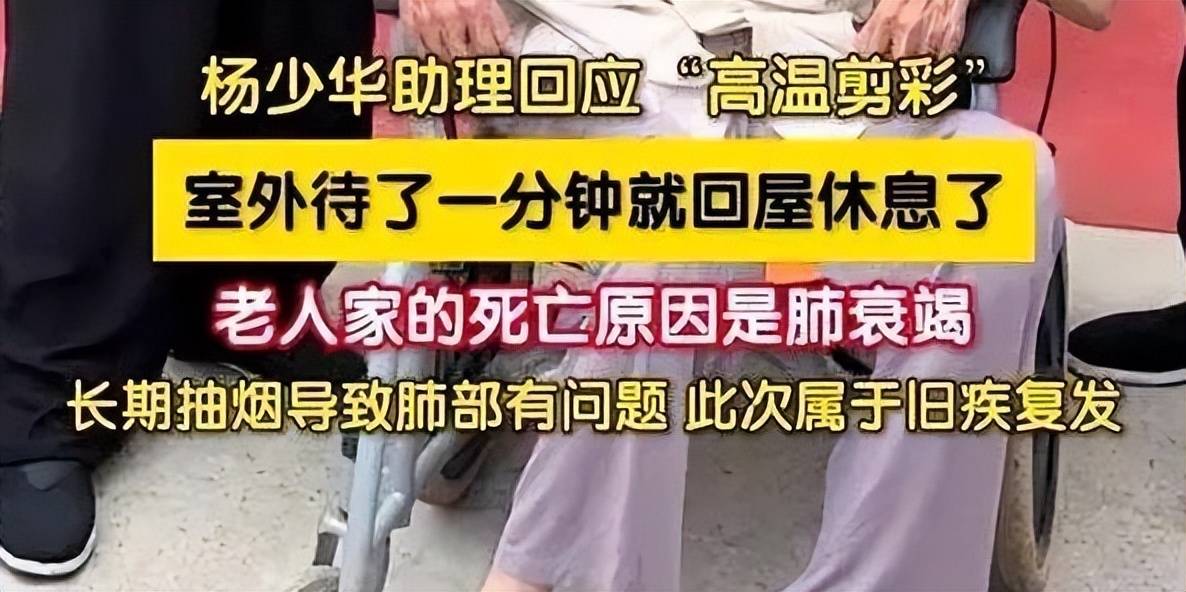

那不是什么商业活动,而是一个街里街坊、处了几十年的老朋友,人家三天两头给老爷子送吃的送喝的,情分摆在那,老爷子自己更是个坐不住的人,一辈子就爱凑热闹,你让他天天闷在家里,那才是要他的命。

家人劝过,拦过,但老爷子的脾气,犟,他非要去,就当出门溜达一圈,见见朋友,助理也证实,老爷子在户外就站了一分钟,拍完照立刻就回屋了,死因是肺衰竭,跟那天的活动没有半点关系。

而这第二把刀,舆论则捅向了家庭内部。

矛头直指杨议的三哥杨伦,说他对父亲不闻不问,全靠杨议一人,面对这种挑拨离间,镜头前一直克制的杨议,情绪彻底失控了。

“我三哥是我们家大功臣!”他几乎是吼出来的,他细数着三哥在父亲晚年,是如何端屎端尿,如何不分昼夜地伺候,一个七尺男儿,在几十万网友面前眼圈泛红,恳求大家放过他的家人。

那一刻,屏幕前的看客或许才明白,他们津津乐道的“豪门恩怨”,在当事人眼里,是多么锥心刺骨的污蔑。

当键盘侠们舒舒服服地坐在家里,凭空审判着别人家的“孝心”时,那个被他们攻击的“不孝子”,可能刚刚才为老人擦洗完身体,这种反差,本身就是一种莫大的讽刺。

而这最后一把刀,也是最刁钻的一把,扎向了人情世故。

追悼会上,相声界领军人物冯巩没来,这也成了靶子,冯巩和杨家关系匪浅,常在短视频里亲密互动,情同叔侄,如此重要的场合缺席,各种猜测甚嚣尘上:“人走茶凉”“面和心不和”“冯巩架子大”等等。

这不仅是对冯巩的攻击,更是暗示杨家在圈内人缘败坏,连“老朋友”都懒得来做表面文章了。

杨议没回避这个问题,他坦诚,冯巩确实没到现场,因为冯巩是中国曲协主席,公务缠身,实在脱不开身,但就在葬礼当天,冯巩打了两个电话过来,杨议忙着主事,都没接到。

这还没完。

冯巩不仅派了曲协的专人到场吊唁,敬献花圈,还办了一件让所有黑子都哑口无言的事,杨议在直播中,双手捧出了一样东西——一封盖着“中国曲艺家协会”鲜红公章的协函。

他把这封信对着镜头,一字一句地展示,上面密密麻麻,是曲协组织下、由冯巩牵头联络的,全国各地曲艺界同行们的名字和他们转来的帛金,杨议说,钱,我们一分没要,但这份情,比金子都重。

这封公函,像一件镇场子的宝贝,往那一亮,所有关于“人情冷暖”的流言蜚语,瞬间变得苍白可笑,它用最官方、最无可辩驳的方式,证明了冯巩的周全,证明了整个行业对一位老艺术家的尊重,也证明了杨家收到的,是情义,而不是被孤立。

风向反转

网上闹得轰轰烈烈的三件事,都被杨议用事实一一澄清,这也让直播间里的风向,从谩骂变成了理解和支持。

但总有新的角度,有人又问:父亲刚走,你就急着开直播,这本身不也是在“蹭热度”吗?

这个问题,问到了这个时代的痛处。

当一个人被舆论围攻,他该怎么办?

沉默,等于默认,等于心虚。发声,等于急于洗白,等于“吃相难看”,这成了一个无解的死循环,一个为被攻击者量身定做的道德困境。

杨议选择了最快、最直接的方式,在悲痛还未散尽时,就站出来面对一切,这份勇气和坦荡,本身就是一种回答。他不是在表演,他是在战斗,为了父亲的声誉,也为了家人的清白。

逝者已矣,这场风波最终会平息,但它留下的思考,却远未结束。

当愤怒比真相更容易传播,当揣测比事实更有市场,每一个手握键盘的我们,都可能在不经意间,成为那把递出去的刀。

当沉默等于默认,发声又等于表演,真相的出口,到底在哪?

本文信源:潇湘晨报《相声演员杨议回应父亲杨少华去世争议:老爷子喜欢出去遛,跑腿跑了一辈子,在家闷得慌》