前言

人们总觉得,失去最亲的人就得痛哭流涕,这才算是 真感情。

可当杨少华的三儿子杨伦因悲伤过度住院时, 小儿子杨议却在病房里安静地吃着水果。

都是一个爹生的,都失去了最亲的人,反应差这么远?这里面到底是怎么回事?

作者-水

一个哭成泪人,一个淡定吃瓜

杨少华头七刚过,原本以为一切会慢慢平静下来。

哪知道最孝顺的三儿子杨伦却倒下了,现在还躺在医院的病床上。

从探望的视频里能看出来,杨伦的状态极其糟糕,整个人瘦得脱了相,眼神都没有光了。

鼻子上插着氧气管,手臂上扎着针,说话都有气无力的。

这哪里还是之前那个精神抖擞的大爷。

胡子拉碴的,眼袋深得吓人,整个人像是被抽空了精气神。

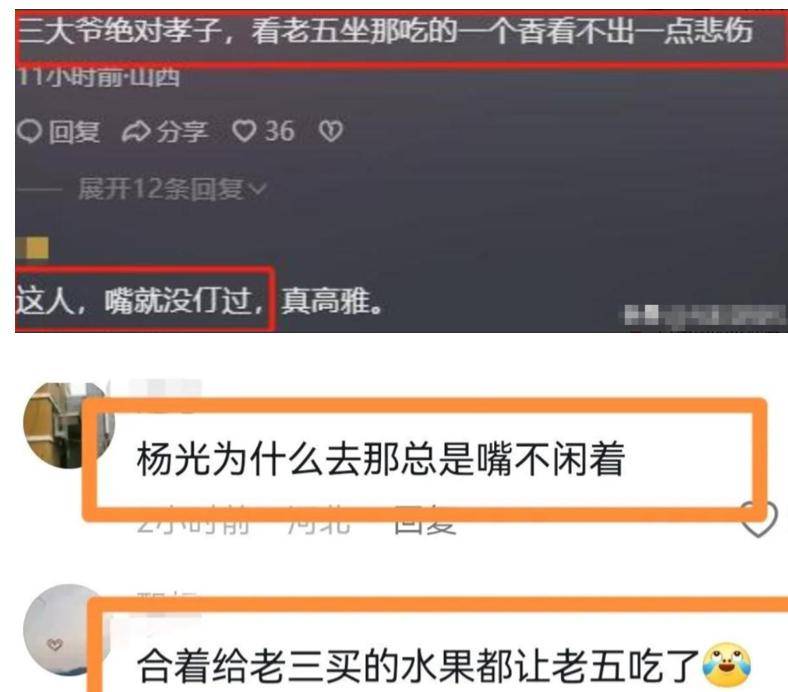

可更让人觉得奇怪的是,杨议去看望三哥的时候,脸上竟然看不出什么担心和难过。

不光如此,杨议还在病房里有说有笑,嘴里还不停地嚼着什么。

说是给哥哥带的水果,结果先进了自己肚子。

一边是病得不轻的哥哥,一边是若无其事的弟弟。 网友们看了都炸锅了,有人说杨议太冷漠了。

父亲刚走,哥哥病成这样,还有心情吃东西?

可事情真的像表面看起来这么简单吗?

70岁的兄弟

要理解这兄弟俩的差异,得先了解他们的性格。

杨伦这个人,典型的内向型性格,感情都憋在心里。

这些年来,老爷子一直跟着他住,父子俩朝夕相处,感情特别深。

每天给父亲做饭、端茶倒水、陪着聊天,这已经成了杨伦生活的全部重心。

突然间失去了这个重心,就像房子塌了顶梁柱。

更要命的是,杨伦本来就有心脏病,身体底子不好。

70多岁的人了,以前就开过两次胸,下过6个支架。

这种身体状况,哪里经得起这么大的打击?

偏偏在最脆弱的时候,网上还铺天盖地的指责声。

说他为了带货不顾父亲健康,说他把亲爹当摇钱树。

这些话就像钢针一样扎在杨伦心上。

照顾了父亲这么多年,问心无愧,却要承受这样的误解。

身体和精神的双重打击下,不病倒才怪呢。而杨议呢,性格相对外向一些。

从小就是家里最受宠的老么,处理情感的方式跟哥哥截然不同。

他觉得父亲94岁了,算是寿终正寝,没有太多痛苦。

与其沉浸在悲伤里,不如想开一点,好好生活下去。

这样的家庭差异,你家也有过

其实,杨家兄弟的这种差异,在很多家庭里都能见到。

每当家里出了大事,总有人哭天抹地,也有人 冷静应对。

这不是谁对谁错的问题,而是每个人处理情感的方式不一样。

记得前几年,演员倪萍的母亲去世时,她在节目中谈到这件事。

倪萍说,自己哭得稀里哗啦,可弟弟却很平静。

她一开始也不理解,后来才明白,弟弟不是不难过,而是表达方式不同。

弟弟选择用行动来怀念母亲,把家里的事情安排得井井有条。

还有一个更普通的例子。

邻居家的老太太去年去世,两个儿子的反应也天差地别。

大儿子在灵堂里哭得昏天黑地,小儿子却在默默处理各种后事。

有人说小儿子没良心,可实际上,正是他的冷静,才让整个丧事办得体面。

大儿子后来也说,如果没有弟弟撑着,他都不知道该怎么办。

这些例子说明什么?

说明悲伤没有标准答案。

有的人喜欢把情感表现出来,有的人习惯默默承受。

有的人需要通过眼泪来释放,有的人选择用行动来缅怀。

都是真情实感,只是方式不同罢了。

想通这一点,什么委屈都能放下

回到杨家兄弟的事情上,我们需要的不是站队,而是 理解。

杨伦用自己的方式爱着父亲,这么多年的朝夕相处就是最好的证明。

杨议也用自己的方式处理悲伤,平静面对不等于冷漠无情。

我们这个社会,太喜欢给人贴标签了。

哭就是有感情,不哭就是没良心。

照顾老人拍视频就是作秀,不拍视频就是不孝顺。

这种非黑即白的思维,伤害的往往是最无辜的人。

真正了解杨伦的人都知道,他对父亲的好是发自内心的。

每天亲自下厨给父亲做饭,陪着老爷子聊天解闷。

父亲爱喝鸡汤,他就天天炖;父亲想出去走走,他就陪着。

这种24小时的贴心照顾,能装得了一天两天,装得了这么多年吗?

至于杨议,他的直播其实说得很明白。

父亲活到94岁,没病没痛地走了,对老人来说是解脱。

与其让大家都沉浸在悲伤里,不如想开一点,好好过日子。

这话听起来可能有些无情,但仔细想想,也不无道理。

人总得向前看,生活还得继续。

更重要的是,我们看到的只是片段。

杨议在病房里吃东西,可能是想让气氛轻松一点。

看着哥哥病成这样,他心里肯定也不好受,只是不愿意表现出来罢了。

有时候,坚强也是一种保护,保护自己,也保护家人。

结语

真正的孝心不在于做给别人看,而在于那些年默默的 陪伴和付出。