在《奔跑吧第九季》的最新一集里,本该是轻松有趣的撕名牌环节,结果却因为一幕令人揪心的画面引发了全网热议。节目一播出,周深被拖拽的事件立刻冲上热搜,粉丝们纷纷涌入话题广场控诉节目组的安全问题,也引发了观众对综艺节目的价值观和隐患的深刻反思。

在这个经典环节中,周深和篮球明星郭艾伦展开了一场对抗。身高只有1.61米的周深,面对1.92米的郭艾伦,差距非常明显。而节目组的设计更是让周深蒙上了眼睛,这使得他在这场对抗中完全失去了对对方动作的预判能力,几乎处于劣势状态。

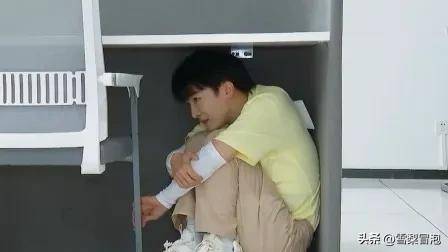

随着对抗的开始,郭艾伦迅速抓住了周深的衣领,将他整个人拎了起来,并且拖行了超过十秒钟。在这一长段时间里,周深的脖子被衣物勒住,耳朵充血肿胀,面部也擦伤明显,整个身体在地上被疯狂拖拽,根本无法反抗,场面让人十分担忧。

事后,周深虽以自嘲的方式化解了紧张气氛,说自己感觉像是在西安做面食,展现出了极高的情商。但细心的粉丝却发现,他的膝盖和颈部等部位有明显的伤痕,节目组甚至可能通过后期特效遮盖了这些伤口。

这引发了粉丝的强烈愤怒,大家纷纷在综艺官博评论区质问节目组:“怎么能漠视安全问题?”“怎么能不顾嘉宾的身体安全?”许多观众也认为,节目中的暴力场面过多,没有考虑到嘉宾的实际情况,这不仅让竞技精神受损,也传递了错误的价值观,完全破坏了节目应有的轻松氛围。

这起事件并非偶然,而是暴露了综艺节目中存在的多个问题。首先,从节目设计上来看,让身材、力量差异巨大的嘉宾进行蒙眼对抗,本身就存在巨大的风险,并未充分考虑到嘉宾的安全和游戏的公平性。其次,在安全监管方面,节目组工作人员竟然没有及时制止危险行为,缺乏有效的应急机制,甚至还通过后期加笑声掩盖事实,完全忽视了观众的感受与嘉宾的尊严。

综艺节目要有看点,竞技环节要有对抗,这本是常识,但“看点”的前提应该是对人的基本尊重,而“对抗”的边界绝不能触碰到安全的红线。

从周深被拖拽的画面来看,最让人不安的不是身体的碰撞,而是现场工作人员的冷漠。当周深明显失去平衡,颈部承受过度压力时,竟然没有任何人喊停,镜头甚至继续捕捉那令人心惊的瞬间。这背后反映的,正是节目组对“冲突感”的病态追求,仿佛没有制造一些惊险的场面,就无法抓住观众的目光。

然而,我们忘记了,综艺中的嘉宾是活生生的人,而不是任人摆布的道具。虽然嘉宾可能会为了节目效果配合游戏,但这并不意味着他们应该为“刺激”而承受痛苦,甚至是受伤。周深事后的自嘲看似轻松,实际上却隐藏了多少无奈。

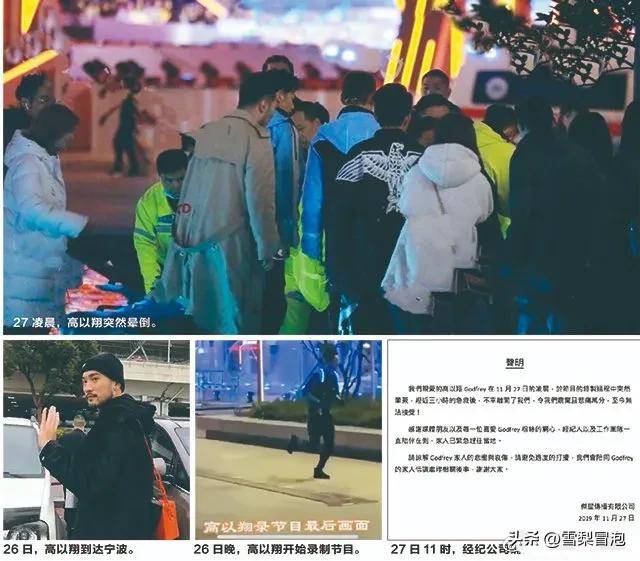

回想当年高以翔在录制节目时因过度劳累而不幸去世,网友们愤怒谴责“流量至上”的恶果;如今,周深被拖拽的事件引发愤慨,本质上是同样的问题:当“安全”让位于“热度”,当“人文关怀”输给了“节目效果”,综艺早已失去了“传递快乐”的初衷,变成了一场以嘉宾安危为赌注的冒险。

有些人可能会说:“竞技游戏有强弱,输了就得认。”但竞技的核心在于公平对抗,而不是利用体型、力量差距制造碾压式的“看点”。

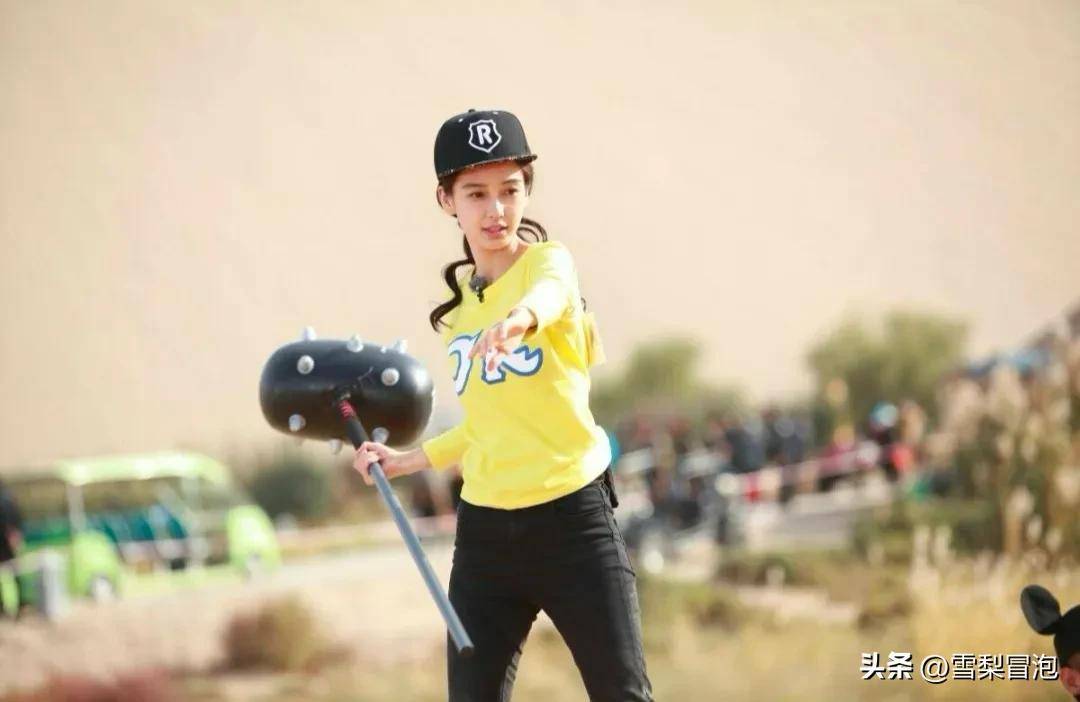

周深和郭艾伦的身高差超过30厘米,力量差距更是显而易见,但节目组偏偏让周深在蒙眼的状态下进行撕名牌对抗——这并不是考验智慧,而是让弱势一方被推向绝对的被动。而这类“悬殊对抗”并不罕见:让娇小的女嘉宾与大汉对抗,让体能较差的艺人挑战极限运动,这些所谓的“突破自我”,实际上不过是利用“反差”制造话题罢了。

真正的竞技应该是旗鼓相当的较量,是拼尽全力后的相视一笑,是即使输了也能赢得尊重的体面。像《真正男子汉》里,明星和军人共同训练,节目组会根据体能差异调整任务强度;《这!就是街舞》的battle,也始终以“尊重对手”为前提。这些节目之所以能留下深刻印象,不是因为谁受了最重的伤,而是因为其中所体现的勇气和默契。

而回到周深被拖拽的画面,我们看不到任何竞技精神,看到的只是“以强凌弱”被包装成“综艺效果”。当嘉宾的反抗变成徒劳无功,身体的疼痛被笑声掩盖,这样的“看点”,早已变了味。

综艺不仅要好看,更要安全。这不应该是二选一的问题,而是必须同时满足的底线。

所谓“安全”,从来不是事后的道歉,而是事前的预防:节目策划阶段就应该预测潜在风险——体型悬殊的嘉宾是否适合对抗?蒙眼对抗是否会导致意外?防护措施是否充分?应急预案是否完善?这些问题如果没有认真考虑,那就是对嘉宾的不负责任。

所谓“尊重”,也不是镜头前的客套,而是过程中的分寸:当嘉宾明确表示“不行了”时,能否及时喊停?当对抗失控时,能否放下“拍素材”的执念?就像周深被拖拽时,哪怕现场有人说一句“慢一点”,也不会让观众感到如此心痛。

归根结底,观众喜欢综艺,是因为它能带来轻松和欢乐,能看到嘉宾之间真实的互动与成长。没有人希望在屏幕上看到疼痛、尴尬,更没人愿意听到“某嘉宾录制时受伤”的消息。

高以翔事件已经过去多年,但“安全第一”四个字,不应该随着时间的流逝而淡忘。综艺可以有竞技的激情,也可以有游戏的乐趣,但绝不能把嘉宾的安全当作赌注。

周深被拖拽的事件,不仅是对某一个人的警示,而是对整个综艺圈的提醒:不要让“节目效果”吞噬了良知,别让“流量至上”模糊了底线。嘉宾不是道具,竞技不是冒险,只有把“人”放在第一位,综艺才能真正赢得观众的认可,走得更稳更远。