**导读**:当社交综艺陷入模式内耗时,桃花坞选择了一条“后退一步”的路。拆掉规则的围墙之后,反而迎来了更自然、更真实的人际关系生长。

**文|黎河**

当汪峰在“笼中人”的艺术实验里,深刻感悟到“囚笼本身赋予了人们突破束缚的勇气”,他与人生的枷锁达成了一种和解;当董思成第一次撕开冷静面具,为那条与奶奶思念紧密相连的手链喊出“人生不该只有一个表情”的心声时……这些发生在静谧树林里的私人宣泄,成了《五十公里桃花坞》这一季最打动人心的情感点滴。

在观众需求日益多元化的今天,《五十公里桃花坞5》并未求助于更多刺激的冲突或奇观,而是大胆回应了如何深入社交实验的命题。它以一种“不破不立”的姿态,经历了全员大换血后,选择了一条需要耐心与勇气的道路——向内探索,并展现脆弱。它抛开对外部规则的依赖,聚焦“人”本身,打造更真实的“群像叙事”,并挖掘更深的“情感互动”,让这个已经成熟的IP在平稳延续中实现了强有力的自我重塑。

**拆掉“家长”的围墙,激活群体中的社交能量**

早期的桃花坞社交魅力,源于将背景迥异的陌生人放在同一个空间里所引发的“不可预见的人际关系”。而第五季的成功之处,在于主动调整社交结构,激发了更广泛、更平等的社交可能性,让关系得以在每个角落自由流动。

最显著的变化在于“大家长”角色的更迭,以及传统“父母”光环的消失。前几季,宋丹丹与张国立就像是坞民们的“父母”,而本季的宁静与汪峰,更像是极具个性的“大哥大姐”,他们不再高高在上,而是与年轻人平等对话,分享观点,甚至与他们发生碰撞。

在节目的开端,面对高房租的压力,宁静从务实的角度否定了欧阳娣娣“组建乐队”的高成本设想。娣娣一度委屈落泪,但后来宁静主动认错并且以“我也要订一个手工杯套”主动化解矛盾,完成了最真诚的破冰。而这种没有等级感的互动氛围,为新人提供了更多展示自我的空间。

汪峰这个摇滚老炮也意外展现出“少年气”,他不仅积极策划项目,还在音乐课堂上为了桃花币开玩笑收费,主动融入年轻人之间,甚至与“孟琦琦美容馆”互动,打破了代沟,笑料不断。而董思成常常不经意地爆梗,周翊然则专注于创作,用雪地短片完成最酷的自我表达。蔡文静也可以在“无尺之家”尽情发挥,打破常规,放飞自我。

这种“去中心化”的氛围彻底激活了整个社交生态,人人都有机会成为主角,关系的活力源源不断地涌现。

**从“看戏”到“入戏”,共情的双向奔赴**

《五十公里桃花坞》最特别的地方在于它的社交实验性质。节目不设定剧本,也不强制人设,重点是为一群“活人”打造一个最大程度能激发真实反应的空间。第五季把这一实验性发挥到了极致,它通过一系列改变观众观看姿态的策略,将观众从“看客”转变为“共情者”,成为社交过程中的参与者,而不是旁观者。

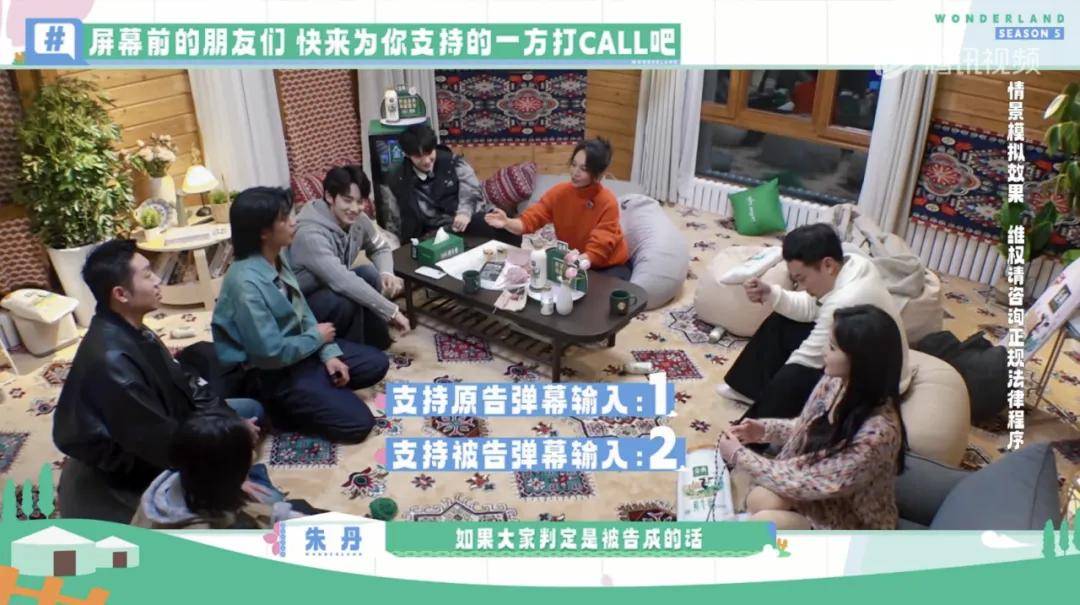

这种转变源自内容设计的升级。节目组意识到,单纯的规则刺激已不足以满足观众的需求,于是更多集体活动如哥哥姐姐好嗓门、咖喱电影节等更具缓冲作用的形式应运而生。这些活动并不是简单的任务对抗,而是创造一个高浓度的社交场,推动人物关系的自然发酵。每个人都需要为自己的创意和生活投入成本,这种真实的互动让节目更具戏剧性和现实感。

正是在这种充满活力的氛围中,许多超越任务对抗的“名场面”应运而生。例如,汪峰的“春天里杂货铺”智取项链事件,最终竟然以“零元购”收场;宁静自掏200桃花币为徐志胜等人补偿,展现了她的宽广心胸和务实态度。这些互动不仅让观众捧腹大笑,还激发了他们对每个参与者性格和处事方式的深度思考。

**让故事自然发生,桃花坞如何穿越综艺周期**

《五十公里桃花坞》之所以能够持续火爆,背后深藏着其“延续”和“重塑”的双重价值。这份IP的生命力,源自于其核心群像中积淀下来的“时间资产”。节目从不拘泥于老套的情怀,而是通过不断引入新血液,注入新的创意和惊喜。

例如,汪苏泷在第五季的再次登场,许昕发起的“坞奥会”,老坞民们的默契配合,迅速点燃了老粉丝的情感。而这些熟悉的互动与互损,又让新观众感受到社区的温暖和连贯性。

节目的核心魅力,在于通过“时间的积淀”实现了“新老交替”的平衡。无论是二手市集上的物品交换,还是每个嘉宾带来的独特创作,这些都不是简单的物品交易,而是情感与记忆的传递。当汪峰捧出女儿为他创作的生日画,董思成拿出开启舞蹈生涯的童年小板凳时,观众不仅仅看到了物品,更感受到了深深的情感寄托和信任。

总的来说,第五季的《五十公里桃花坞》展现了社交实验综艺的一次精准进化。节目从观察社交初期的磨合与碰撞,转向了对深层情感的挖掘。它证明了,一个IP的生命力,源自于精心打造一个能与观众形成深度共情的情感共同体。在这个“成人童话”般的社交乌托邦里,桃花坞用最朴素的坚持,持续探索当代社交实验的更多可能,带领观众走进真实、动人的故事世界。