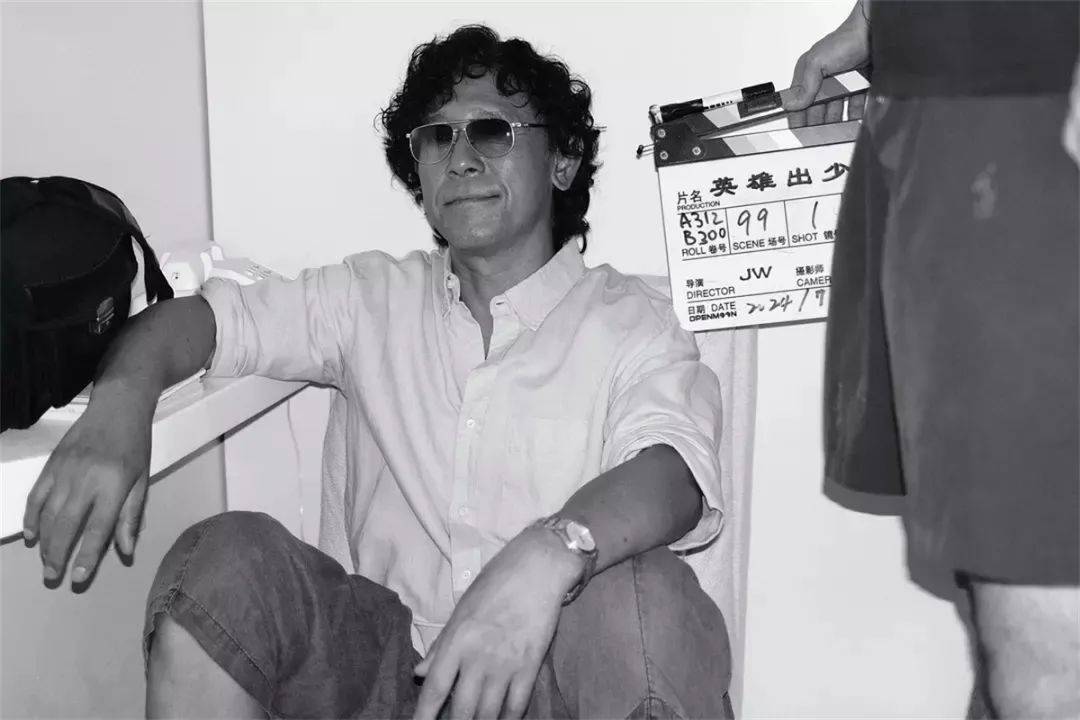

继《邪不压正》7年后,姜文携新片《你行!你上!》重新杀回院线。

影迷无不喜大普奔,剥蒜倒醋就等这口饺子下锅,可盼死个人了。

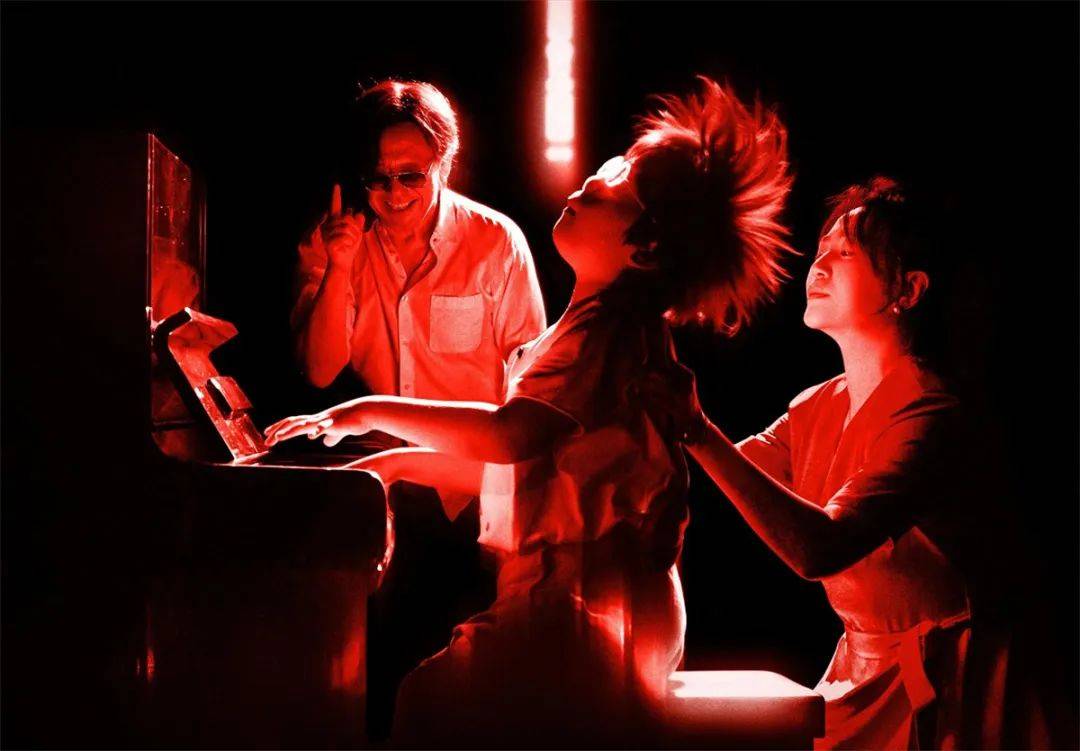

最直观的观影感受,这是一部将力量和速度追求到极致的电影。

两个多小时下来如饮烈酒,过程酣畅淋漓,且后劲很大。

台词不按套路出牌,讲故事的方式天马行空,这是姜文式的放飞自我。

不过这部电影又“很不姜文”,故事的主线通俗、荒诞、娱乐性十足,像是极尽所能在讨好观众。

这是一部存在极大解读空间的片子,就如姜文所言,作品是作者和观众的“共谋”。

这还是一部可以被剧透,同时又不怕被剧透的电影。

如果只讲表面上的剧情,就跟猪八戒吃人参果,全不知滋味。

郎朗在首映礼上说,“我和我爸我妈是饺子皮,馅是导演把很多故事放进去了。”

但姜文电影这一次,又遇上了争议,口碑呈现两极分化。

影片豆瓣评分只有6.7,和生涯最低分《一步之遥》持平,目测后面有可能还会降。

喜欢的观众表示,这依然很姜文,全程火力全开,和《让子弹飞》的节奏一样快。

不喜欢的则吐槽:“郎国任,你不觉得尴尬吗”?

只能说姜文的电影,见仁见智,到底如何,或许只有自己看过才知道。

01、 姜文的“馅”是什么?

在积雨如湖的屋顶,父子间展开追逐。

郎国任一个飞铲,将郎朗用超越物理常识的方式踢飞。

这荒诞的一幕,在正片里出现了两次。

与之对应的是郎朗和欧亚老师(何赛飞 饰)决裂,也应该存在两种解读。

演出得了冠军的郎朗还没卸妆,就冲到欧亚老师家报喜。

此举却让老师当场应激,称郎朗的手根本不适合弹钢琴,并将其扫地出门。

欧亚教的很多学生都成了名,他们却在学成后迫害老师。

顺着时间往前推,结合郎朗的妆造,则很容易让人联想到一段民族的伤痛史,这个懂的都懂,不过多展开。

如果把欧亚比作苏联,郎朗代表中国,那么就是另外一层意思了。

郎朗在北京求学的90年代初,正好是苏联解体的时间。

老大哥没了,学生也陷入了自我怀疑,对应郎朗决定放弃钢琴。

但郎国任坚定信念,逼着儿子必须一条道走到头(继续练琴),寓意是要寻找属于中国独有的道路。

郎朗在日本仙台为国争光,是被“逼”出来的。

他在北京的一场钢琴考试,只拿了第四名。

第一名和第二名皆有多人,第三名甚至空缺。

郎爸要严查第三名,这跟当年《让子弹飞》里张麻子在鹅城只办三件事形成有趣互文。

结合当下的语境,“公平”这事永远是常说常新。

于是,诸葛伯乐(李屏宾 饰)提议,去日本拿冠军才能服众。

在日本“柴科夫斯基”四强赛,面对本土和俄罗斯对手,郎朗只能保四争三。

他却用实力征服评委,让“哪怕本想给他第七的人,也只能给他第一”。

随着多国的国旗降下,五星红旗冉冉升起。

郎朗的夺冠被赋予了政治色彩,这无疑象征着中国崛起。

政治就是男人的空气,姜文诚不欺我。

在德国偶遇胡先生(胡歌 饰),他曾在郎朗即将参加的比赛里拿过亚军,老外宁肯将冠军空缺,也不愿颁发给中国人。

而郎朗之所以夺冠,凭的是无与伦比的实力,这是任谁也拦不住的。

在他的夺冠庆典上,主办方和各界名流(西方各国),却用没有酒精的香槟来招待他。

这无疑讽刺了西方的虚情假意,哪怕给你奖,骨子里也是不认可。

结合去年中国首款3A游戏《黑神话:悟空》在全球的表现,明明征服了世界,却被国外主流媒体酸葡萄式的讽刺。

30年前郎朗所面临的国际环境,只可能更糟糕,不过愈加显得他这个少年英雄的难能可贵。

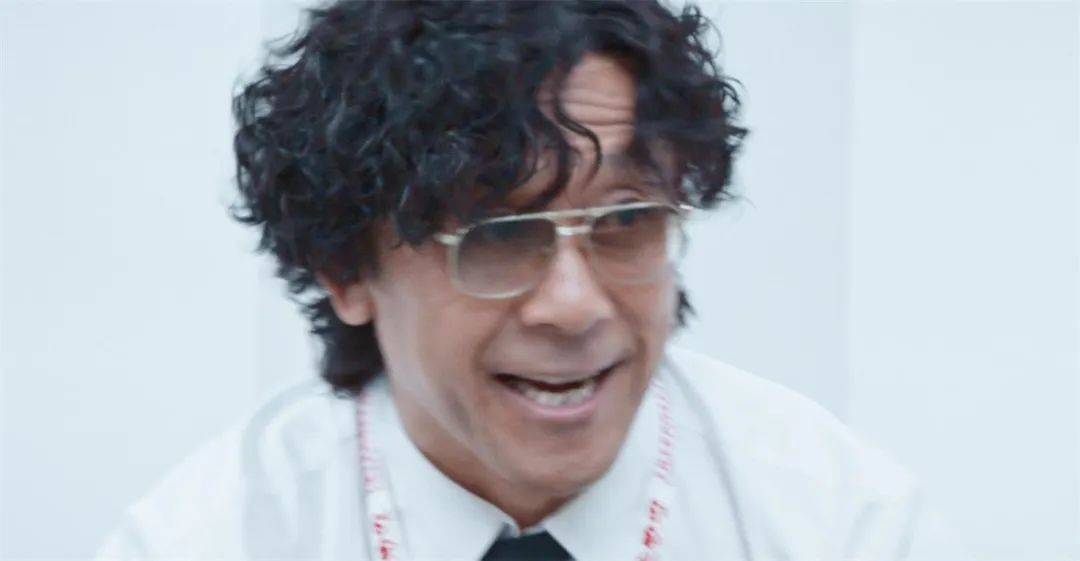

本片的最终Boss是美国指挥家阿伦伯格,一个被设定为能决定钢琴家生死的乐队指挥。

敢让他等,他会让这个钢琴家一辈子坐冷板凳。

郎朗跟他的首次见面则颇为有趣。

郎朗没认出他,反而在他1万美金的衬衣上签名。

阿伦伯格上杂志比赌神都有范儿,只给大众一个光头的后脑勺,何其傲慢!

在“拉维尼亚音乐节”的盛典上,17岁的郎朗替补出场,并一战成名(这是他表演生涯的起点)。

与其说这次机会是西方的“恩赐”,不如说这是郎朗的硬实力,他是被需要的“救场者”。

一场音乐会,缺了首席钢琴师,如何开始?

郎朗用从他“二叔”(雷佳音 饰)那里学来的少林轻功,帅气空翻入场。

当他敲击琴键,被注入灵魂的音乐会方才开始。

结合大漂亮国和中国的关系,以及当下的贸易战,看这一幕无疑更有代入感。

以上,不过姜文是“饺子馅”的一部分,亦是他所藏内容的冰山一角。

02、 距离经典“一步之遥”?

看姜文的电影,如果说不期待,那肯定是自欺欺人。

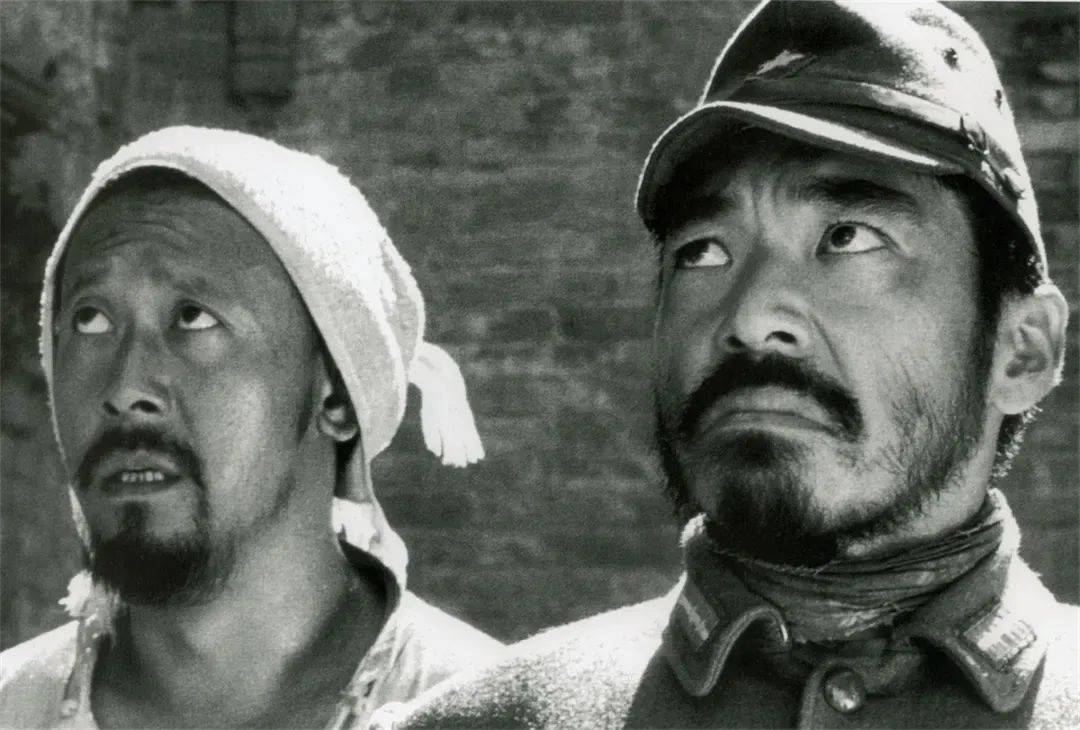

毕竟,他之前拍的几部电影,私以为有3部都能被载入中国影史,分别是:《阳光灿烂的日子》《鬼子来了》《让子弹飞》。

剩下几部虽存在争议,但绝非一般导演可比,笔者本人尤其钟爱《太阳照常升起》。

个人认为本片的质量跟3部经典比尚有差距,不过水准在《一步之遥》和《邪不压正》之上。

那么,本片为何不能成为经典?

借用北大教授戴锦华老师评价《鬼子来了》时的观点,姜文之所以拍出这部独一无二的杰作,是因为这部作品里既有民族主义精神,又有民族反思。

在本片,观众如饮烈酒跟着老姜一起回顾了中国了不起的90年代,在他幻想的露天塔吊上,郎朗弹奏《黄河大合唱》,万众合唱。

本片民族主义之烈度过犹不及,而反思不足。

“欧亚老师发疯”和“严查第三”流于表面,并没有进行深入剖析。

当然老姜或许根本就不想在此停留,本片的核心是“干ta”和“谁拦我,我干谁”。

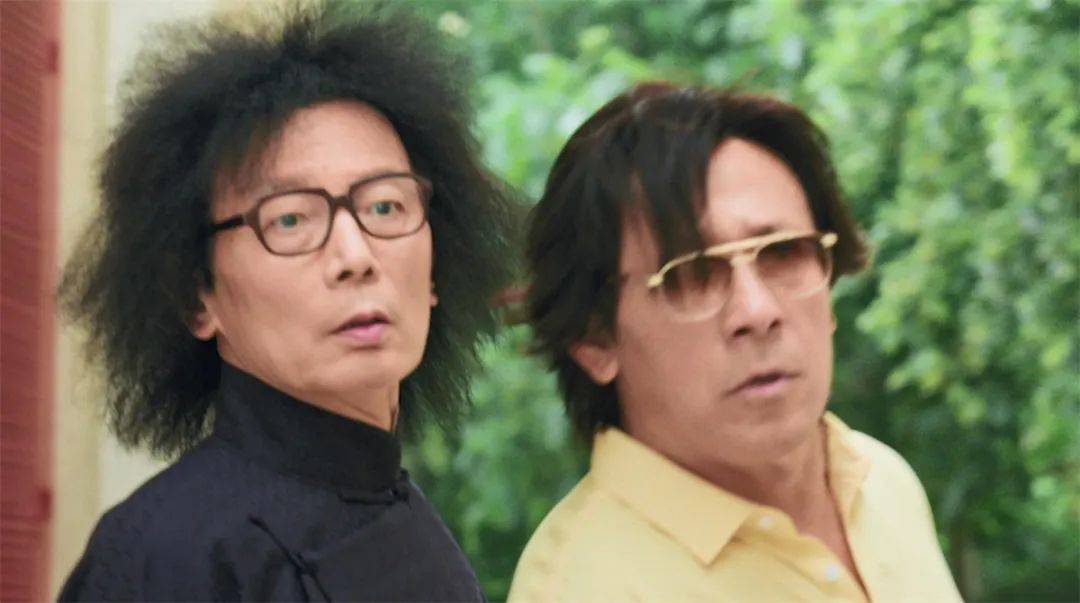

另外,本片的叙事主体和绝对主角,其实不是郎朗,而是父亲郎国任,或者说是他们父子二人。

如果说《太阳照常升起》是姜文献给母亲,那么本片显然是在致敬父亲和自己。

郎朗有别于传统叙事里的主角,要经历过灵魂黑夜,才能走出黑暗森林并取得成功。

在本片,钢琴以外的事情,都由父亲郎国任承担。

父亲牺牲了自己的事业,顶着吃软饭的压力,举着儿子走向世界之巅。

用片中的台词,他是郎朗的“总设计师”。

这种双男主共生的设定在戏剧上是不讨好的,会在一定程度上削弱主角的魅力。

反之,如果接受了这个设定,电影的观感会大大提升。

后记

本片并非现实主义风格的郎朗传记片,更像是姜文在借这个外壳,在抒发他的家国情怀。

本片对于路人观众,还是存在一定门槛的。

不过好在姜文的导演履历就摆在那里,可以尝试着跟他开启一场充满政治隐喻的音乐冒险之旅。

对于影迷而言,本片依然是老姜的风格,他也确实对得起观众。

就冲着他花了一年多在剪辑上这件事,这顿“饺子”咱是非试试口味不可。(撰文:木未舟)