说到一生中必打卡的国内景点,敦煌莫高窟必定榜上有名。

这座矗立于大漠深处的艺术圣殿,远非普通景点可比拟。莫高窟现存735个洞窟、4.5万平方米壁画、2000余尊彩塑,跨越从北朝至元代的10个朝代,堪称一部“中国古代艺术编年史”。

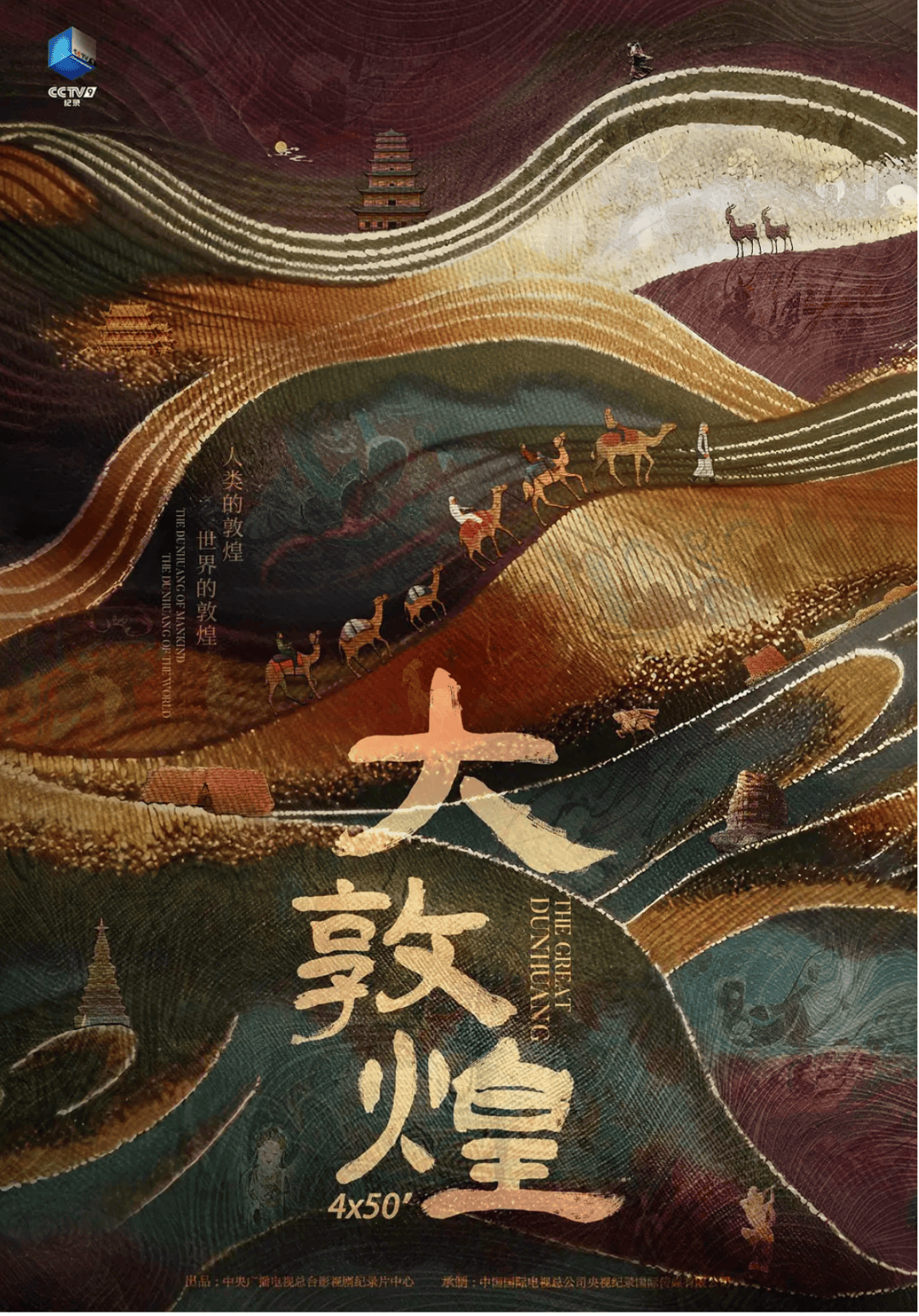

近期央视又开挂,推出了一部关于敦煌的高分纪录片,豆瓣评分8.5。

全片都是干货,既赏心悦目又涨知识,绝对是去敦煌之前必看的纪录片之一。

大敦煌

导演: 张晓颖

类型: 纪录片 / 历史

制片国家/地区: 中国大陆

语言: 汉语普通话

首播: 2023-10-16(中国大陆)

集数: 4

单集片长: 50分钟

片中首次使用4K高清近距离拍摄敦煌莫高窟10余个洞窟壁画雕塑,其中包括特级保护洞窟和不开放的洞窟!首次展示了藏经洞的文物!

极少对外开放的东千佛洞以及金塔寺为纪录片团队“开门”。

拍摄团队还去到了大英博物馆和大英图书馆的藏品库房,近距离揭秘世界上第一件雕版印刷的敦煌遗书、巨幅佛教刺绣等珍宝。

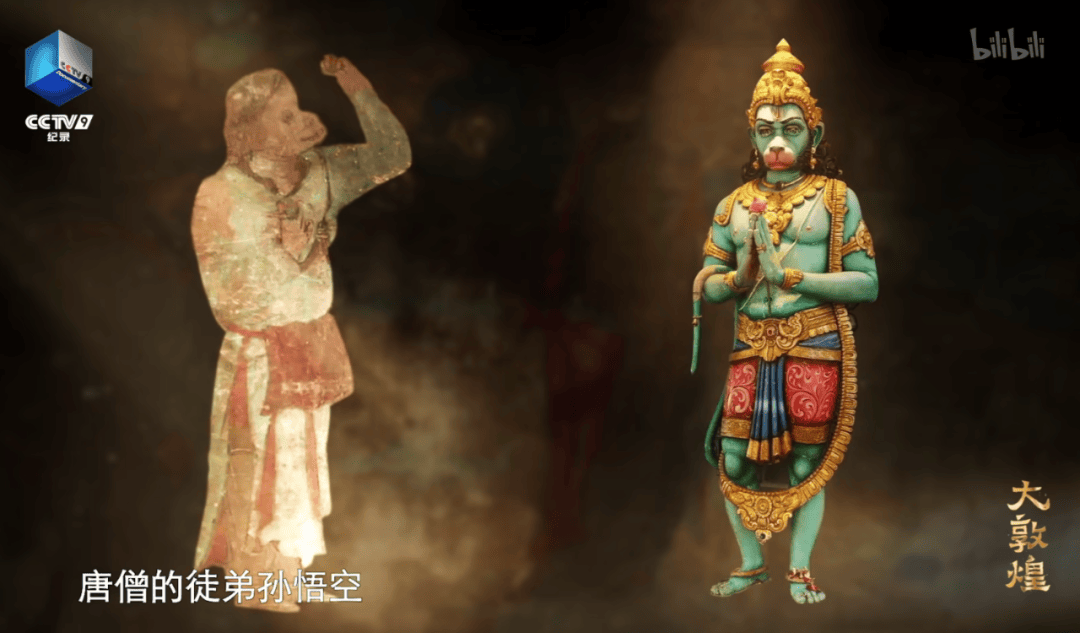

纪录片一上来就揭秘了孙悟空的原型,竟然来自印度。

在榆林窟第3窟主室西壁的南侧,有一幅《普贤变》的壁画。

画中有一和尚带着一个猴面行者,正是唐僧取经图,这幅画的出现比《西游记》至少早了300多年。

原来孙悟空的形象最早来自古印度神话中的神猴哈努曼。

在佛教东传的过程中,哈努曼的故事传到了中国,经过艺术家的想象和加工,逐渐变成了《西游记》中的孙悟空。

去过敦煌的人都不会忘记飞天凌空飞翔的身影。

在莫高窟270多个洞窑中描绘有4500余身不同时代的飞天,最大的长2米多,最小的不到5厘米。

飞天这一形象又来自哪里呢?

在印度最古老的石窟中发现了飞天的原始版本,他们往往被对称地雕刻在庄重的佛说法场面中,为佛献花、供宝、奏乐起舞。

其实飞天这一形象早在佛教诞生之前就已经出现了,印度古代的史诗中,众神搅动乳海,甩出的水花就变成了天人,印度人称之为阿普莎拉,阿普莎拉就是飞天。

金塔寺的飞天是中国佛教石窟里早期风格,明显受印度影响。

距今1600多年历史的金塔寺,面积不大的东西两窟中,有雕塑200多尊,壁画600多平方米,这里的大型悬雕彩塑飞天最为震撼。

早期的飞天形象并不轻盈飘逸,身体结实,圆滚滚的,透着稚拙的可爱。

他们有的身穿袈裟,有的裸上身着长裙,均呈V字形弯曲,明显带有早期印度飞天的影子,但高鼻圆脸的样貌又呈现出北方少数民族的特点。

从南北朝之后,飞天的形象才逐渐变得清瘦飘逸。

随着东西方文化的频繁交流和互相影响,人们对于飞天能够凌空翱翔的秘诀达成了共识:身体要轻盈,穿戴飘逸的衣裙或巾带,于是壁画中的飞天飘带越加越长,姿态意境,风格情趣都和印度飞天截然不同。

这才诞生了中国风格的飞天。

第404窟的飞天最具隋代的风格,四壁上部,画家以蓝色作底,通过深浅不一的颜色变化描绘出光影的自然效果,生动呈现了飞天轻盈飞过的场景。

几乎每个飞天都有不同的姿态,在蓝天的背景中给人一种脱壁欲出之感,天衣飞扬,满壁风动,这是人类对生命自由翱翔的渴望。

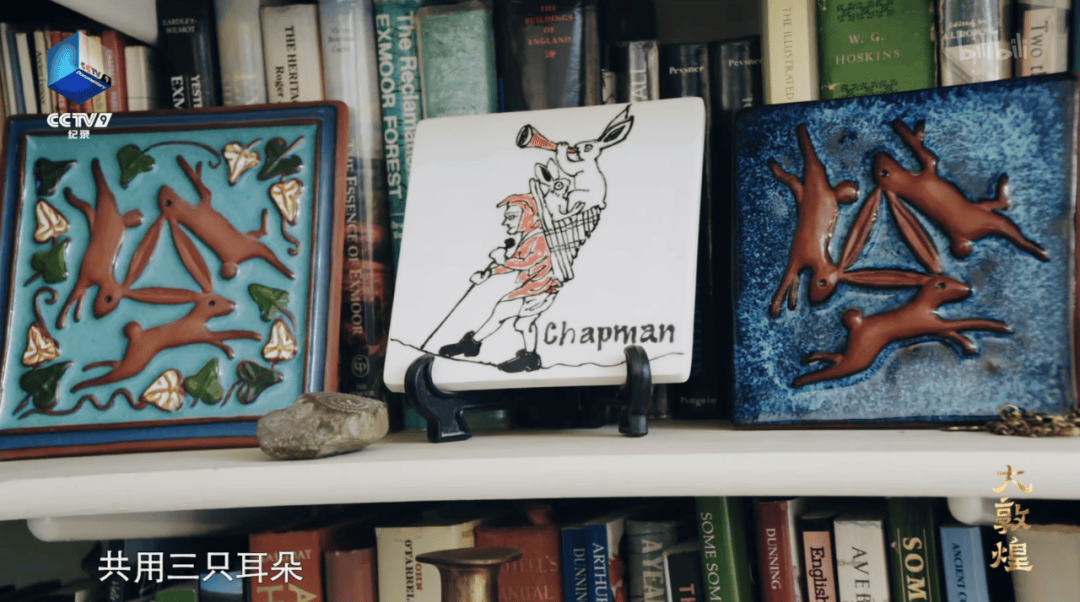

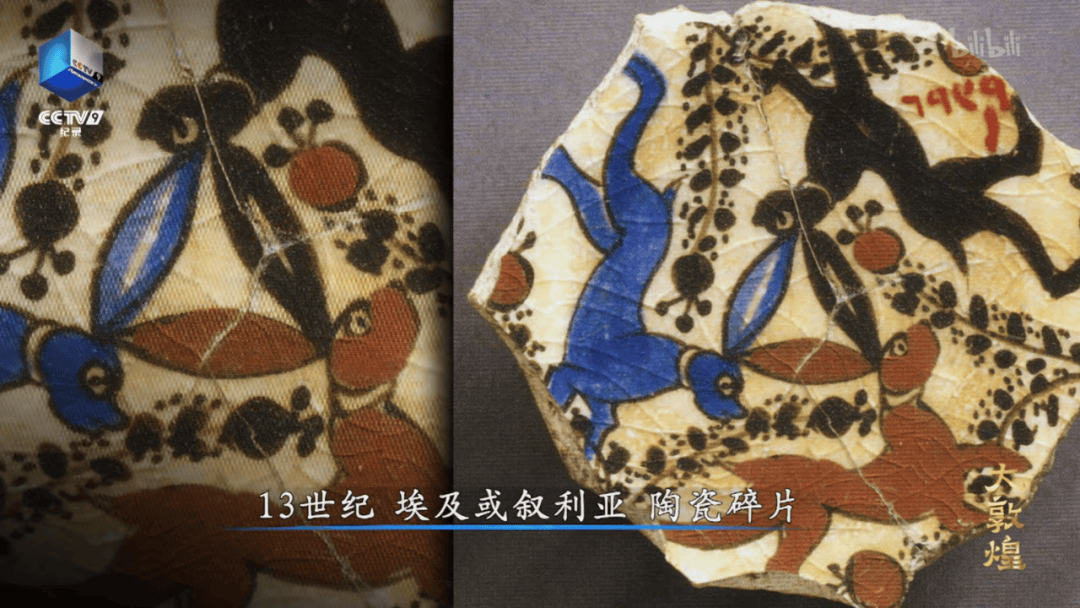

还有一个神秘的图案与敦煌有关,“三兔共耳”图广泛出现在世界各地。

整个亚欧非大陆,三只循环追逐的兔子被广泛应用在不同宗教的建筑和器物装饰中。

问题来了,这是巧合吗?为什么全世界的人都想到了这个抽象的图案?

答案就藏在莫高窟的藻井(建筑内呈穹窿状的天花)中,目前已发现17处井心绘有三兔共耳,其中的第407窟藻井最漂亮。

数字“三”在中国传统文化中有往复循环繁衍生息的含义,“三”又与佛教涅槃思想吻合,三兔像是前世、今生与来世,有循环轮回之意。

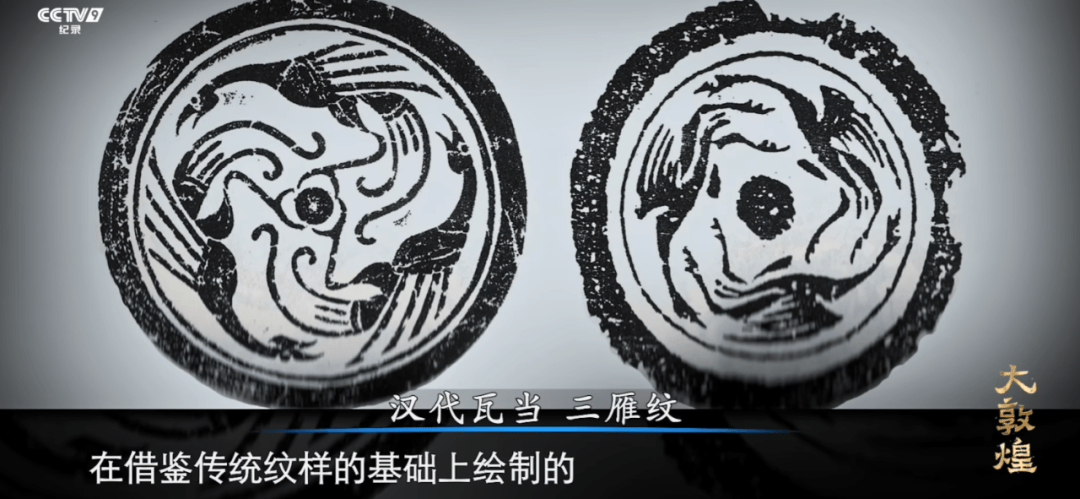

三兔共耳意为“共生”,而“共生”是中国古人常用的艺术形式,早在战国时代就出现了共生结构的图案。

所以三兔共耳很可能是敦煌画师借鉴传统纹样绘制的。

将发现三兔共耳的地点连接起来,与古丝绸之路几乎重合。

所以真相应该是三兔共耳图案发源于中原,后来蒙古帝国西征,将之传到了欧洲。

德国帕特伯恩的三兔共耳起源可以追溯到隋朝时期的敦煌是我没想到的。

看来敦煌这座小城正是当时东西方文明交流的一个重要连接点。

关于莫高窟的由来,唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊云游到敦煌,路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛。乐尊和尚心想:“这里肯定是圣地!”

于是在崖壁上开凿了第一个洞窟,从此在窟中坐禅修行。

从4世纪到14世纪,上起十六国,下至元代,包括莫高窟、东西千佛洞、榆林窟在内的敦煌石窟群陆续营建完成。

莫高窟是敦煌众多石窟中规模最大,延续时间最长的一个,集石窟建筑、壁画、彩塑于一体 。

敦煌的惊世之处在于,结合并融会贯通了众多来自不同文明的艺术风格,这一点在莫高窟的壁画和雕塑中体现得淋漓尽致。

敦煌石窟中保留的几千尊彩塑,从形态到涂抹的色彩,再到造像手法,都明显受到印度石窟的影响。

莫高窟第45窟,堪称莫高窟现存最精美的塑像,保存了盛唐时期的彩塑。唐代的塑像身躯常做S形的三屈式:头部、胸部和腰胯部分别朝着三个不同方向,端庄中透出生动。

而三屈式造型,也常见于古印度的雕刻与绘画。

编号275的洞窟更是东西风格“大拼盘”,南北两壁上部的双树圆拱龛来源于西域或印度,而旁边的阙形龛却是中国传统建筑的象征。

正壁中央的弥勒像头戴印度式三珠宝冠,但坐姿、形象和衣褶的处理方式却又是古希腊风格。

更出人意料的是,西方的十二星座也出现在莫高窟的墙壁上!

第61窟开凿于公元10世纪,洞窟的甬道两壁的《炽盛光佛图》中,有二十八星宿,四人一组,双手持芴,文官形象行走在云间。

其中竟然穿插着来自西方的黄道十二宫,对应的就是我们今天熟知的十二星座,看着熟悉的图形,瞬间感觉穿越了。

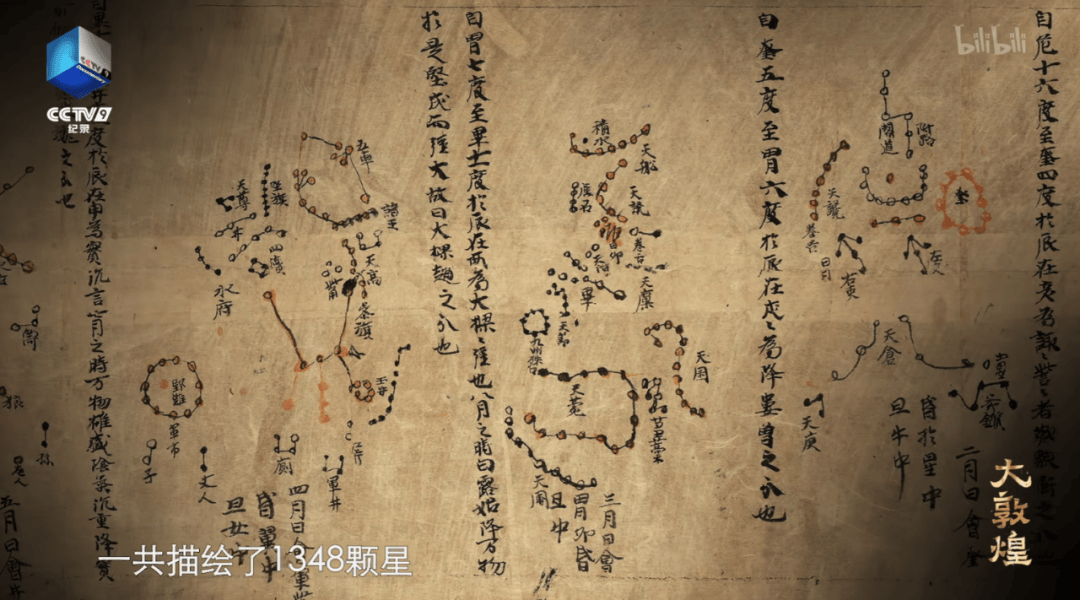

片中还展示了大名鼎鼎的《敦煌星图》真迹,出土于敦煌藏经洞,现藏于英国大英图书馆。

《敦煌星图》分为两部分,第一部分是25张形状各异的云图,附有文字说明在占卜上的意义,第二部分则是12张星象图和1张北极天区的星象,一共描绘了1348颗星。

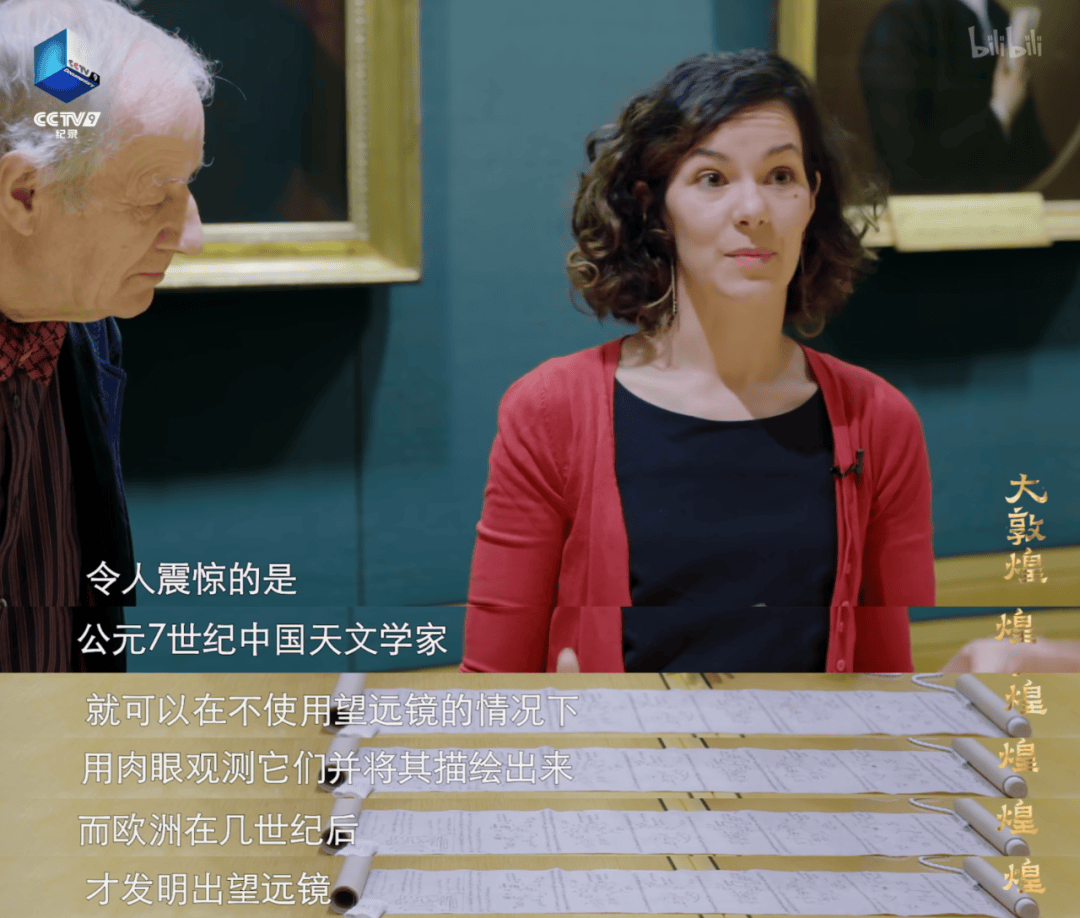

令人震惊的是,这些星星用肉眼很难观察到,而公元7世纪的中国天文学家却可以在不使用望远镜的情况下用肉眼观测它们,并将其描绘出来。

几个世纪以后,欧洲才发明出望远镜,借助工具观察到它们。

已故著名国学大师季羡林先生曾这样评价敦煌:

“世界上历史悠久、地域广阔自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个,而这四个文化体系汇流的地方只有一个就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”

纪录片《大敦煌》追溯的正是那段各国文明大融合的辉煌历史,这也是国际局势日趋保守的今天,值得人们去思考和借鉴的。

片中那些复活的胡旋舞步、重鸣的敦煌古乐、云端共享的洞窟数据,无疑都在诉说同一个真理——文明因对抗而消亡,因对话而永生。

*本文作者:RAMA