当常思思以9.889的高分荣膺第八届中国音乐金钟奖民族唱法金奖时,广州大礼堂的掌声如潮。24岁的她,身披荣光,眼眸中映现着三代军魂的期冀与戈壁风沙淬炼的坚韧。

18岁以专业第一考入中国音乐学院,21岁亮相世界音乐舞台,24岁问鼎金钟奖……作为中国音乐金钟奖和中宣部“五个一工程”奖的双料得主,常思思已站上中国音乐界的荣誉之巅。她不仅是80后民族声乐的领军人物,更以开创性地将花腔唱法精巧融入中国民歌而闻名,亦被誉为“花腔精灵”。

卓然成绩的背后,深植着三代军人的血脉传承:“我的姥爷是老八路,爷爷参加过抗美援朝,父母是酒泉卫星发射中心的军人,而我是这个军人世家的第三代——一名文艺兵。”

▲常思思接受红船融媒采访

近期,红船融媒专访了这位充满故事与奋斗精神的歌者。深入交谈中,她为我们讲述了其从童年萌芽到艺术绽放、从军旅淬炼到公益坚守的精彩人生轨迹。

军魂浸润的成长底色

1987年,常思思出生于山东济南的一个军人世家。自呱呱坠地起,军魂便如影随形,浸染着她成长的每一寸底色。

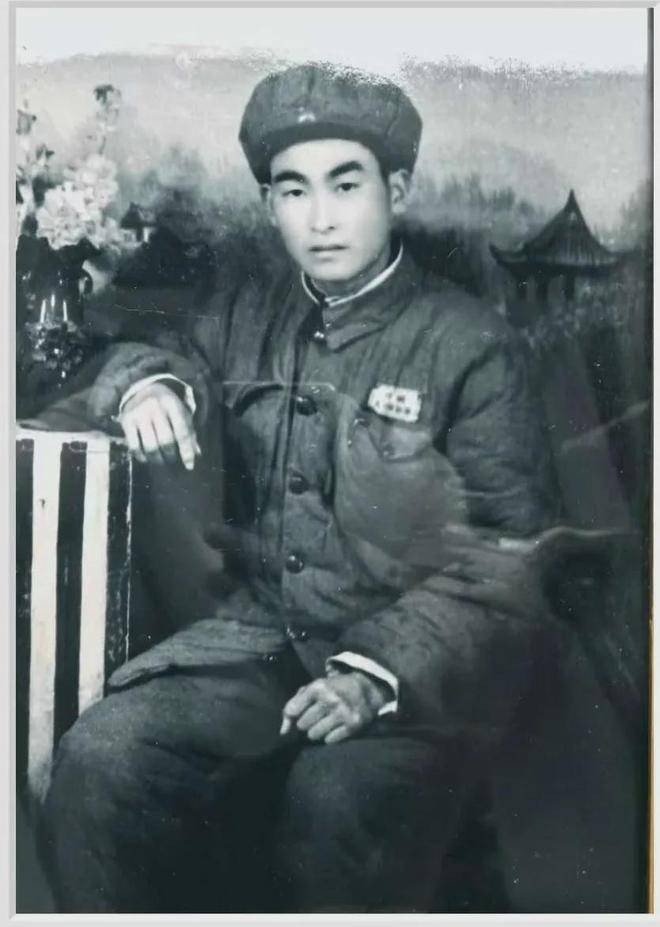

常思思的爷爷少年从军,在1950年抗美援朝的烽火岁月里,尚不足15岁却毅然投身军旅。姥爷同样有着传奇的军旅生涯,这位山东威海人,参加解放青岛战役后南下江西,历经福建剿匪,还参与筹建南京步兵预备学校,后又调至北京参加酒泉卫星发射中心的筹备工作,是第一代航天人。而常思思的父母,亦是酒泉卫星发射中心的军人,在各自岗位上默默奉献。

在常思思的记忆里,军人世家的文化与精神早已深深烙印在血脉中。“诚信、守时、严于律己,这些品性已融入我的骨子里,”她坦言,“是祖辈和父母的言传身教,塑造了我对音乐专业与做事的极高要求。”

然而,提及爷爷、姥爷的辉煌军旅生涯,两位老人却异常低调。“姥爷身上布满枪伤刀伤,珍藏着许多勋章,可他从不主动讲述那些惊心动魄的战斗故事。在他心中,为祖国而战、负伤牺牲皆是本分,再平常不过,无需宣扬。”这份低调,潜移默化地影响着常思思。

常思思的幼年时光,是在酒泉卫星发射中心度过的,那片位于巴丹吉林沙漠西部的土地,承载着她最初的成长记忆。

“我出生前,父母都在酒泉卫星发射中心工作,母亲从事卫星发射系统主控计算机的设计安装工作,父亲从事卫星发射工作。从出生一直到五岁,我都跟父母一起生活。”常思思称。

常思思讲述,母亲在孕期仍坚守岗位,归家途中意外摔跤,次日便诞下常思思。出生不到两个月,母亲就接到任务电报,毅然抱着襁褓中的她踏上返回基地的艰难旅程。

“当时那个年代交通还不方便,母亲抱着我从济南要坐几天的火车才能回酒泉。当时火车上没有水,母亲只能用汽酒(含酒精的汽水)催奶,导致我满脸通红,母亲也很心疼。途中铁路中断,几经辗转才回到基地。”常思思讲述道。军人的坚韧,从那时起就深深烙印在常思思的生命里。

小时候,忙于工作的父母不得不把仅一岁半的常思思送到职工家中帮忙照看。“我一到饭点就哭,哭的时候嗓音特别高,后来父亲开玩笑说,这嗓子就是小时候饿出来、哭出来的。”

“我长大一点后,母亲就常常把我锁在家里,给我放《猫和老鼠》,直至电视画面变成雪花点。中午母亲回来做好饭就又去上班了,继续把我锁在家里。”这段艰苦的童年经历,在常思思心中留下深刻印记。

在物资匮乏的戈壁沙漠,生活条件异常艰苦。这里风沙肆虐,气候干燥,地下水为盐碱水,蔬菜水果每年秋季储存在菜窖里直到下一年的6月上旬,肉类多是冻了几年的战备肉。

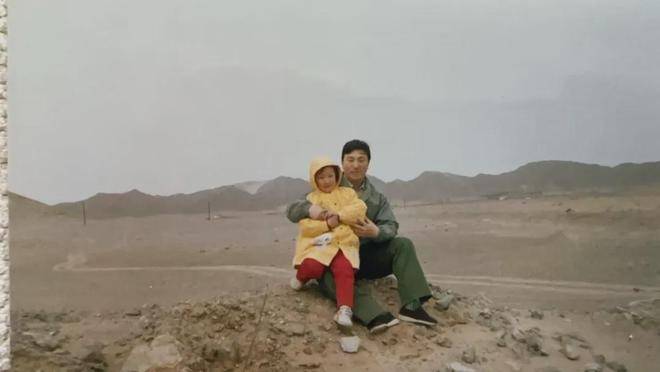

▲常思思与爸爸妈妈在戈壁滩

常思思的童年与风沙相伴,除幼儿园内有几个自制的简陋滑梯、秋千、转椅外,再没有其他儿童娱乐设施。唯一的玩具是夏天吃完冰棍的冰棍棒。在那段岁月里,看电影、荡秋千,或是跟随父母骑自行车去戈壁滩爬石头山,便是难得的欢乐时光。

如今回首,常思思感慨万千:“母亲讲述这些往事时,语气轻松如同笑谈。那一代建设者的坚忍,已习以为常。对比现在养育孩子的‘精致’,那时的境况确实难以想象。”如今已身为母亲的常思思,更深切体会到父辈在特殊年代、特殊岗位所付出的超常艰辛。

这段浸透着风沙、分离与奉献的童年,虽然艰苦,却成为常思思人生路上最宝贵的财富。不仅塑造了她坚韧的性格底色,更让那份源自军人世家的责任、低调与奉献精神,在她身上得以延续。

姥爷的“军事化管理”

在酒泉卫星发射基地的幼儿园时光尚未画上句点,常思思就因父母工作繁忙,被两次送往济南的姥爷家。姥爷是位经历过战火洗礼的老革命,也正因如此,常思思在姥爷家开启了一段充满“军事化”色彩的成长旅程。

“我姥爷是个老革命,”常思思笑着回忆,“所以对我嘛,那也是军事化管理,我就是他手下的兵。”

彼时虽已退休,但姥爷的军人作风依旧不减分毫。这位在战场上立下赫赫战功的老人,面对外孙女时,将战场上的严谨带入了日常起居,实施着无声的“军事化”教育。

“姥爷是和蔼可亲、慈祥的老人,他教育后代从不说教,而是自己做出榜样,让人从内心产生崇敬。” 常思思回忆道。在姥爷身边,她未曾享受过溺爱与娇惯,取而代之的是严格的生活管理。

▲常思思姥爷(刘德福)年轻时

干休所院子里准时响起的起床号和熄灯号,成了常思思生活的背景音。晨光微露,院子里的起床号准时响起,她便迅速起床整理“内务”;夜幕降临,熄灯号声落下,她便准时入睡。睡前,她会自觉地将衣服、袜子和鞋子摆放得整整齐齐,如同排列有序的士兵。

在姥爷近乎严苛的影响下,整理物品的习惯深深扎根在常思思心中,伴随她至今。即使离开酒泉、离开军营,她入住酒店时,也会在离开前将房间收拾得一尘不染,用过的包装必定扔进垃圾桶,绝不留下丝毫杂乱。

回首这段经历,常思思满怀感激:“我要感谢姥爷小时候对我的‘军事化管理’,让我有持之以恒的毅力。制定好合理的计划然后坚定地执行下去,这好像已经是刻到我骨子里的基因了。”

这份严格,其根源是深植于老一辈军人骨髓的奉献精神。

常思思提到自己的爷爷同样如此:“我奶奶跟我讲,部队分羊,爷爷从不拿回家,转手就送给战友;生病也从不去卫生所开药,只因不愿占公家一丝一毫。永远要先考虑别人,不考虑自己,这些雷锋精神深深地影响着我们。”

这份在“老八路”严格要求和军营氛围中淬炼出的专注力与执行力,成为常思思日后攀登音乐艺术高峰不可或缺的基石,让她在专业道路上受益匪浅。

从金帆乐团到海军蓝

常思思的音乐之旅,早在童年便悄然启程。

与风沙为伴的日子,幼小的常思思经常感到孤单。“爸爸妈妈因为工作很久都不能和我见面。我一个人没事的时候就自己唱歌解闷儿,那个时候音乐是我最好的伙伴。”常思思回忆,音乐的种子就在那个时候悄悄埋下。

不同于许多从小系统学习声乐的歌手,常思思在初中才踏上专业歌唱之路。

当时,在北京市丰台二中金帆管乐团学习长笛两年却未见起色的她,面临父亲“要么做好,要么不做”的严肃质问。她毅然遵从内心,勇敢说出心底渴望:“我不喜欢吹长笛,我喜欢唱歌!”

这一勇敢抉择,为她推开了声乐艺术的大门。

2002年,初三的常思思拜入解放军艺术学院陆明新门下,试唱《沂蒙山小调》时,其天赋令陆教授惊叹,直言“挖到了金子”。

2004年,16岁的常思思拜音乐泰斗金铁霖教授为师,跟随金铁霖及其助教中国音乐学院民族声乐教研室主任刘畅学习声乐。凭借不懈努力,2005年,常思思以专业第一的优异成绩考入中国音乐学院,夯实了专业根基。

常思思说:“我之所以能走到今天,最重要的一点是遇上了好老师,没有老师的栽培,就没有我的今天。”

“这孩子条件好又懂事,将来能成大器。”爱才的金铁霖老先生第一次见面就不吝赞美之辞。在具体的教学实践中,金铁霖和刘畅对常思思要求极为严格。

一次,她在演唱《母亲河我喊你一声妈妈》时,因气口位置错误反复出错,被金铁霖教授当众批评学习态度不认真,这次经历让她深刻领悟到严谨治学的重要性。

“这是金老师唯一一次批评我,我哭了一个星期,从此以后再也不敢不认真了。所以现在我在教学时,学生们歌不会唱、词不会背、谱子不看,谱面上连个标记都没有,当了老师才会觉得自己也变得婆婆妈妈、苦口婆心了。”常思思笑着称。

2008年,正在上大三的常思思在青歌赛上大放异彩,被特招进入海政文工团。此前,在获得第六届中国音乐金钟奖银奖后,多家文工团向她发出邀约,常思思最终选择了海政。

当同龄人还在校园憧憬未来时,21岁的常思思已身着海军蓝制服,走进了内心向往多年的军营。作为三代军人家庭的一员,身着海军蓝制服踏入军营,对常思思而言,不仅是事业的飞跃,更是家族军人精神的延续,承载着无上的荣耀。

为战友放歌是一种幸福

“有人问我,军旅艺术生涯中最难忘的时刻是什么?我的答案永远是那些站在海疆哨所、舰艇甲板上,为战友们放声歌唱的瞬间。”对常思思而言,为兵放歌不是工作,而是一份千金不换的幸福。

2009年7月,常思思登上“世昌号”军舰,开启“文化服务海疆万里行”,这场长达23天、航程4000余海里的文化之旅成了她军旅艺术生涯的首次重大考验。

从踏上甲板那一刻,激动与期待就填满了常思思的心。在狭窄闷热、噪声轰鸣的舰上厨房,她和战友们挽起袖子洗菜切菜,俨然成了炊事班的一员;偏僻的哨所、闷热的礼堂,处处都是舞台,一天唱上十几首歌是常态,可她没有丝毫不适,仿佛自己本就是个“老海军”。

“我们一个点一个点地走,走到每个地方都即兴为战友‘清唱’‘清跳’。每次下部队演出对我都是一种精神的洗礼、心灵的净化。”常思思回忆道。

海军有很多小、散、远的一线、前线、作战部队常年看不到文艺演出。2013年初,常思思和几个同事自发利用业余时间去给这些官兵演出。

“我们在军营里巡演了100场,希望能让更多的官兵听到我们的歌。要说不累,那是假话,但每次看到战友们脸上绽放的笑容,听到如雷般的掌声,满身的疲惫瞬间烟消云散。”

2013年3月25日,常思思坐上了开往南沙的军舰,圆梦南沙。在南沙慰问演出的18天,足迹遍及南沙“七礁八点”,对她来说是足以影响一生的经历。

“记得去南沙时,在军舰上慰问另一艘军舰,大海波涛汹涌,站在大军舰上给对面小军舰表演,声音都被海风卷得四散,根本不知道对面的人能不能听见。我们只能扯着嗓子喊,看着两船在浪里起伏,一会对面高了,一会我们高了。可即便这样,对面的战友们依然站得笔直,认真聆听,那股认真劲儿,让我既感动又心疼,他们在这样的环境里工作,太不容易了。”常思思感慨道。

那段时间,常思思写下《南沙的航海日记》。白天慰问完官兵,晚上回到军舰,她都会把难忘的故事一笔一划记录下来。

“有机会到南沙的每个岛礁,这种人生经历太难得,所以我觉得一定要用笔记录下来。”这段宝贵的经历,成为常思思人生的精神灯塔与艺术源泉。

从舞台中央到公益前线

2011年寒冬,《乡村大世界》在山西寻得一位特殊女孩——陶瓷厂女工张倩云。这个家境困窘的姑娘痴迷常思思的歌曲,劳作间隙总爱模仿她的唱腔。得知此事,常思思即刻托节目组带去一万元资助款,更邀请张倩云赴京深造。

在专业指导下,张倩云斩获《星光大道》月冠军。2013年农民春晚,两人同台演绎《玛依拉变奏曲》,工装女孩与海军歌者的合唱感动亿万观众。

这只是常思思公益长河中的一朵浪花。她一直认为,演员的光环来自观众的托举,因此她竭力以公益回馈社会。近年来,她的身影总是活跃在大大小小的慈善活动现场。

2010年,常思思出任中华慈善总会“爱心大使”后,探访陇南地震灾区时,孩子们在猪圈改造的简陋伙房做饭的身影令她泪落。于是她以歌声为犁,创作了歌曲《妈妈食堂》,恳切呼吁改善灾区儿童营养。

十余年的公益路上,常思思的目光逐渐聚焦于一群“来自星星的孩子”。

“自闭症孩子被认为是天上的星星,他们从星空坠落,却沉溺在自己的世界里,感知不到光源的存在。这些年我会经常去看望他们,也想通过我的音乐为孩子们真正做点什么,希望能够帮助到这些家庭。”

常思思为自闭症儿童创作了《心有星光》,她说:“这首歌是专门献给自闭症孩子们的陪伴之歌,我希望能用音乐的力量,让孩子们感受到更多的温暖。”

她惊喜于孩子们独特的艺术天赋,积极推动孩子们的画作,将画作衍生为T恤、杯子等艺术品,甚至让这些沉默而绚烂的色彩登上自己的音乐会舞台。2019年世界自闭症日慈善晚宴上,她献唱《春天的芭蕾》,以志愿者身份走近这些困于孤独星球的小小灵魂。

2020年,泉州大剧院的舞台上,常思思再次唱响《春天的芭蕾》。台下坐着自闭症儿童与守护他们的家长,歌声中跃动的花腔如春风拂过每个渴望被理解的心灵。此刻的她,既是舞台上光芒四射的歌者,也是牵着“星星的孩子”漫步美术馆的志愿者。

公益的边界在她脚下不断拓展。今年4月,常思思与青年企业家共同发起“为爱发声”专项基金,以“艺术+公益”为核心,聚焦自闭症儿童、困境青少年、留守儿童等群体。常思思介绍,基金会计划后续举办慈善活动,所募资金将特别用于援助特殊儿童,提供专业疗愈服务。

“声音是灵魂的疗愈之力,”常思思如此诠释使命,“艺术以其柔软而坚定的方式走进心灵最深处。通过‘为爱发声’,我们要让更多孩子借音乐与艺术获得坚定力量,拥有向阳而生的勇气。”

从酒泉卫星发射基地的号角声,到亚丁湾护航舰艇的汽笛声,再到自闭症儿童教室里的欢笑声……常思思的人生乐章始终与时代的脉搏共振。对她而言,公益不是舞台的延伸,而是军人世家责任感的自然流淌。

撰文:李影

视觉:王学民

统筹:李秀平