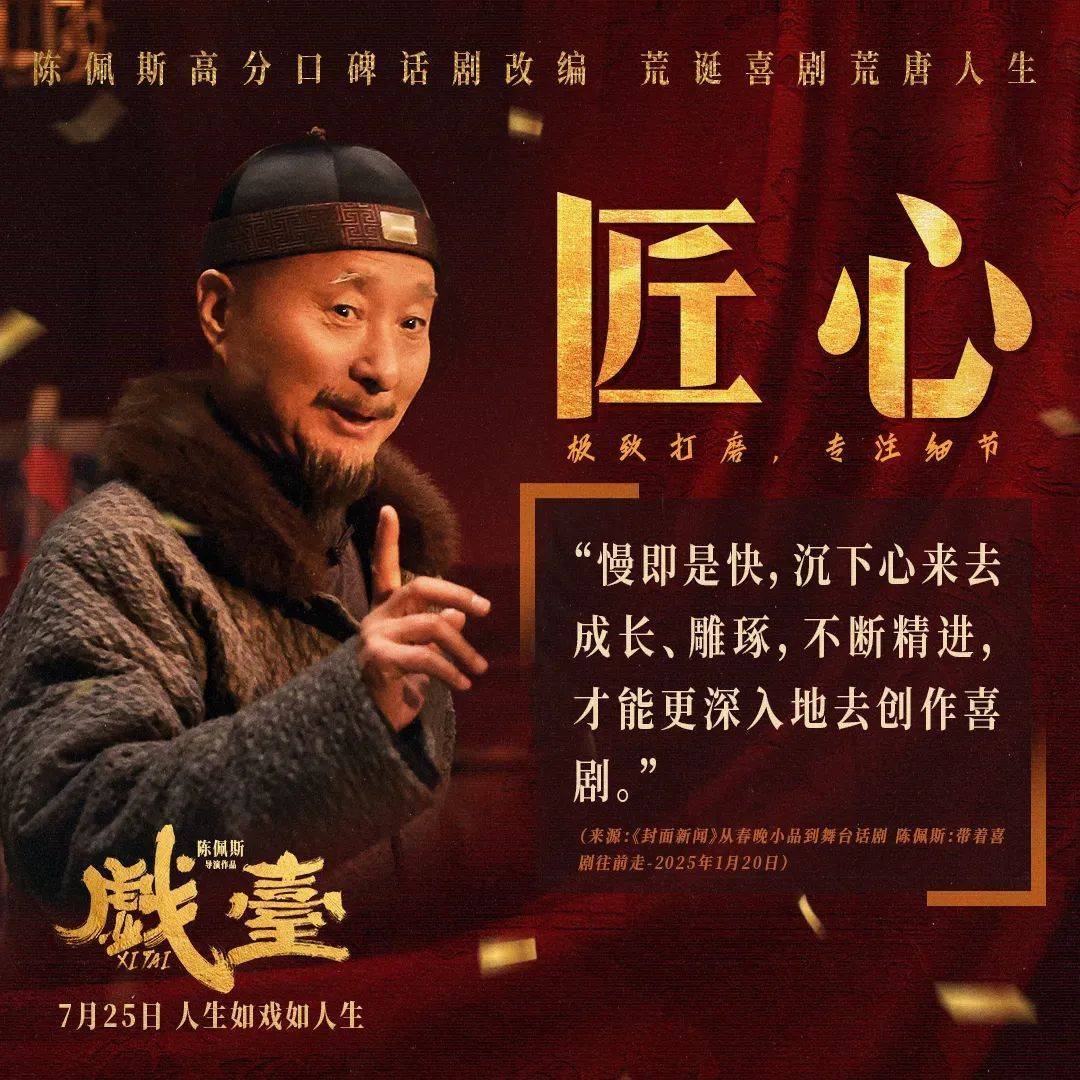

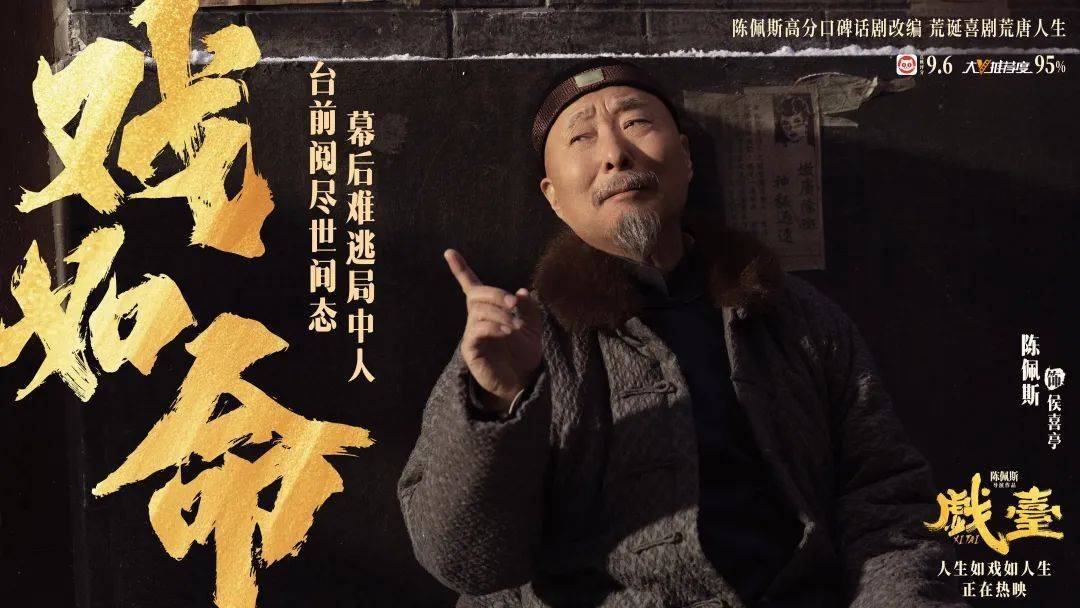

7月25日,由陈佩斯自编、自导、自演的喜剧电影《戏台》与全国观众见面了。《戏台》原来是一部话剧,从舞台走到大银幕,跨越了十年,可以说是陈佩斯的心血之作。一部作品可以演十年,这正是当下人们所乐道的“长期主义”。而在陈佩斯看来,这个时髦的词汇,其实就是老艺人们常挂在嘴边的“戏比天大”。喜剧对于他来说,不仅是一份热爱,更是一种信仰。它生长在厚重的文化里,不仅要逗乐观众,更要讲一个对人有意义、对社会有意义的故事。

1

“搞创作就认一个死理儿:戏是磨出来的”

记者:从话剧《戏台》到电影《戏台》,作品走过了十年,为什么选择把这部作品搬上大银幕?十年来,从舞台到大银幕,《戏台》经历了哪些变化?

陈佩斯:其实这十年,不是我们刻意在等,而是《戏台》一直在演出、在成长。话剧刚立起来的时候,我就觉得结尾的文学架构还不够结实,喜剧的“扣子”还能再拧紧一点。所以这些年一直在调整,直到电影剧本阶段,终于把真霸王金啸天的戏份改得更精彩——原来他一直昏到结尾,现在让他提前醒过来,和假霸王在台上相遇。这样一来,喜剧冲突更强了,戏班、大帅、店铺伙计几方的矛盾全挤在一块儿,怎么收场?谁上谁下?观众看着更揪心。

更重要的是,真霸王在台上听见大帅侮辱戏班的人,心里憋着火,最后愣是一字不改,按老规矩演。这一改,戏的立意就起来了——不光是逗乐,更是对艺术尊严的坚持。所以啊,十年磨的不光是故事,还有我们对这个戏的理解。电影刚好给了我们一个机会,把舞台没法呈现的东西,真正做扎实了。

记者:最初创作话剧《戏台》的初衷是什么?希望通过它传递给观众的是什么?

陈佩斯:说实话,当初创作《戏台》的时候,没想那么多大道理,就是单纯想做一个扎实的喜剧。京剧戏班这个背景,就是个很好的切入点——乱世里头,一群人在台上台下折腾,本身就够荒诞的。那时候真没刻意想着要“传递”什么,就是觉得这种类型的喜剧这几年太少了,想写个有意思的本子。

但演着演着,观众自己就看出来了:戏里大帅仗势欺人,台上演的是《霸王别姬》,台下活的是荒唐事儿,讽刺的劲儿自然就出来了。现在回头看,可能好的喜剧就是这样——你先得把故事写圆乎了,把人写活了,那些对那个时代的观察和隐喻,不用你说,观众自己就品出来了。

记者:一部话剧演十年,观众源源不断,作品持续保持给观众带来惊喜,非常不易。这样的效果是如何实现的?在创作之初预料到会有这样的效果吗?作品是如何一直保持“青春”的?

陈佩斯:说实话,十年前刚排这戏的时候,哪敢想能演这么久啊!当时就想把本子磨扎实,把人物演活泛。也感恩观众这么捧场,一演就是十年,现在还有机会通过大银幕把这台戏带到更远的地方带给更多人。一部作品本身也是有生命的,每次演出都当第一次演,每次演出都往戏里带点新琢磨,不是一味讨好观众,更不能闭门造车,在剧场里跟观众一点点磨出来的。观众这地方没笑,回去就得琢磨;这地方效果好,想想节奏还能怎么更好。戏要常青,就得像以前的老艺人说的“带活气儿”。既要守住根本,又要懂得让戏“呼吸”。

记者:近来,“长期主义”是一个热门的词汇,它体现了创作者对艺术的坚守和精益求精,您是怎么理解这种表述的?您认为这个词也可以用在您的创作中吗?您在创作方面有什么一以贯之、没有改变过的观念和执着吗?这种观念和执着如何体现在您的创作中?

陈佩斯:这听起来是新词,可其实这行当自古以来就是这么干的。您看那些老戏班子,都是一代代人在死磕。搞创作就认一个死理儿:戏是磨出来的。我们有时候也得有这股子轴劲儿,为了一句台词能磨半宿,为了电影里一个不起眼的道具或者台词的气口较真,可能观众不会注意到,但我们自己心里得门儿清。要说最执着的,就是永远把观众当明白人,别想糊弄观众。现在流行说“长期主义”,其实就是老艺人们常挂嘴边的“戏比天大”。不管潮流怎么变,该守的规矩一寸都不能让。

2

好的喜剧一定是讲对人有用、对社会有意义的故事

记者:《戏台》展现了一个乱世里发生的荒唐故事,对当时的社会现实进行了鞭辟入里的讽刺,可以说是近年来讽刺喜剧的佳作,在您看来,喜剧应该以什么样的角色介入现实生活?

陈佩斯:其实喜剧没必要给自己设限。它可以用任何角色、任何方式来介入生活,关键是要能抓住时代的脉搏,让观众产生共鸣。对我来说,喜剧的功能中排在第一位的永远是笑声——我得先完成对观众的承诺:这是个能让人开怀大笑的作品。

当然,这恰恰也是最难的地方。喜剧比其他类型都难做,因为它既要逗乐,又得在笑声里藏着点东西。但我不是为了表达思想才去做喜剧的,而是先把喜剧这道题做好——把故事写精彩,让人物立得住,让观众笑得痛快。在这个基础上,如果还能让观众笑完之后咂摸出点滋味,思考点东西,那就是额外的收获了。

说到底,好的喜剧一定是讲对人有用、对社会有意义的故事。但这个意义不是硬塞给观众的,而是藏在那些荒诞的情节里,藏在角色的困境里,等观众自己发现,这才是我心目中喜剧该有的样子。

记者:在喜剧创作中,要创作出既有思想性,又有趣味性的作品非常难。喜剧怎样才能拥有思想的厚度?怎样实现这两点的有机结合?

陈佩斯:做喜剧这个厚度从哪来?得往文化的根上找。我们戏里有很多细节——为什么戏箱不能随便坐?一个戏箱,装着几千年的讲究,都是带着信仰的。我们拍的时候,光考据这些细节就花了大力气。为什么?因为真正的喜剧冲突得从文化土壤里长出来。

包括电影里五庆班对戏的坚持,也是几百年来传承下来的傲骨。戏曲行当供奉的一个祖师爷叫雷海青,是唐代弹琵琶的乐师。安史之乱,安禄山攻陷长安,他被抓去要求唱戏庆祝。雷海青把琵琶摔了说“我不给你唱”,当即就被斩于戏马殿。这就是宁愿掉脑袋也不肯低头,这就是对戏的信仰,我们这个电影里也能看出来,一些角色展现了这种信仰的传承。喜剧的厚重感就像老戏箱一样,观众先被外头的滑稽逗乐,打开来才发现里头装着文明的魂魄。

记者:《戏台》里最终彰显的是艺术家对传统、对艺术的尊重和坚守。这种尊重和坚守,是否也是您对艺术的态度?

陈佩斯:对,就像我上面说的,一身傲骨的老前辈都给我们打了样儿了,他守的不是什么死规矩,守的是演员的骨气。我们起码要尊重自己所做的这件事儿,这个舞台。只有尊重了,有了敬畏心才能做好,才能更好地传承。艺术就是可以创新,可以突破,但根儿不能丢。就像种树,你修剪枝叶可以,但把根刨了,树就活不成了。

3

有戏演、有观众等你,就是最大的幸福

记者:电影、电视、舞台,您的创作始终没有离开喜剧,喜剧创作对您来说是一种热爱吗?您怎么理解喜剧的终极意义和价值?

陈佩斯:刚开始确实是热爱。年轻时候就觉得能把人逗乐特别有成就感。但干着干着就发现,喜剧这事儿没那么简单——它背后连着的是咱们中国人几千年的精神气儿。史记里写的优孟衣冠都是2000年前的喜剧演员了,他们在那么早的中华文明史上就是创造笑声的人,中国戏曲艺术的源头所在,从那时起喜剧就作为大家一个可以做精神寄托的地方。现在的喜剧也一样,说到底是在传承一种活法儿。它已经成为了一种文化,一种文明,而且这个文明不是具体对一个人信仰,而是对于我们这个精神家园的信仰。

记者:您是从2001年开始回归舞台的,当时的心态是什么?有没有想过观众是否还能接受自己?支撑您坚持创作和演出下去的动力是什么?舞台对您来说意味着什么?

陈佩斯:心里肯定想过离开这么多年,观众还记得陈佩斯是谁吗?但只要踏上舞台,灯光亮起来,熟悉感和踏实感就回来了。其实最怕的不是观众不接受,是怕自己对不起这方舞台。我们站在戏台上能看清每个观众的表情。观众乐了笑了心里就有底,这个皱眉了,那个打哈欠了,这戏就得再想想怎么改。舞台就是你给它付出真心,它就还你精气神。既承载我们演员的命,也勾起观众的魂儿。只要还有观众看,我就会一直演,有戏演、有观众等你,就是最大的幸福。

记者:从电影到电视,从电视到舞台,再从舞台回归电影,您尝试过了多种类型的艺术形式。对您来说,哪种形式是您最喜爱的?这些艺术形式分别在您的艺术生涯中扮演着什么样的角色?

陈佩斯:艺术形式就像唱戏的行当,生旦净末丑,各有各的味儿。最早拍电影用的是胶片,成本金贵,不能轻易出错,压力其实挺大的,这种压力倒也逼着自己在镜头前更留神些,把每处细节再磨得细些、稳些。电视这个载体又能把你的表演带去千家万户,通过电视又让更多中国观众认识和了解了喜剧这个形式。在话剧舞台又是实时性,台下坐着千把观众,你抖个包袱,笑声立马砸脸上,这种即时反应很过瘾。舞台上没有叫停重来,演员的一滴汗、观众的一声叹,都是活生生的。在戏台上一次次打磨,把一句台词的气口、一个转身的节奏磨到分毫不差,这种雕琢的创作又是另一种体验。这次把《戏台》拍成电影,算是融合了各种艺术形式的特色和优势,把这几十年攒的能耐全用上了。话剧的筋骨,舞台的现挂,电影的镜头语言。形式不是最重要的,重要的是里头得装着真东西。

记者:对您来说,这部电影是否意味着又一次新的探索和出征的开始?对于未来的艺术生命,您有什么样的规划?

陈佩斯:我对各种新事物都始终抱着开放的态度。年轻人的脱口秀我也看,我觉得特别有意思,看起来很即兴,背后还藏着很多创作过程,是非常精致的创作形式。短视频我也用,因为可以跟更多观众沟通往来,把大家的距离缩短拉近了。创作活动本身是件老事,是一个最传统的、最古老的艺术形式,所有的新兴渠道都能成为创作载体,我都愿意主动了解,觉得有意思的都会尝试。

作者:刘阳