搜狐娱乐专稿(胖部/文)

《朝雪录》到底“火不火”?即使剧集已经点映完结,这个话题依然不休。

从此次争论至少可以看到的是,观众对于如今剧集的所谓“爆”,正在产生越来越多的疑虑,甚至质疑行业的“虚假繁荣”。

剧集热度是否真的存在注水?如果存在,这种“虚假繁荣”到底对谁有利?

在这背后,如今的剧集行业,正面对着更大的麻烦。

谁是爆款?

围绕剧集热度的争议,在今年已经多次发生。

在《朝雪录》之前,招致大范围讨论的还有《临江仙》等剧。而反映出的问题是,当下对于“爆款剧”的认定,从官方平台的热度标准,到第三方榜单,再到普通观众的判断,正在出现越来越普遍的偏差。

在以往标准中,认定爆款剧的主要依据,是播出平台的站内热度,即所谓“破万”“破三万”。这一数据的出现,是伴随着前些年主要平台不再显示站内播放量后,综合播放时长、完播率、拉新量、弹幕互动数据等指标,形成的热度计算和排名机制。

制片人彤彤向搜狐娱乐介绍:“站内热度指标的出现,其实有一方面因素是,此前站内播放量数据面对着较大争议,所以当平台方面希望肃清乱象,基于希望更好地显示剧集的热度情况推出的一种指标。”

虽然各平台的计算标准不同,“破万”的含金量也存在差异,但不妨碍其在较长时间内成为一种普遍依据。

但今年以来许多消息指出,一些平台开始调整站内热度的计算标准。在一定程度上,这加剧了剧迷对所谓“爆剧”的疑虑。

“这轮平台算法更新结合了一些变化,比如‘云包场’‘角色打投’等玩法的迭代,这种互动肯定是要计入热度计算的。”彤彤表示,“但也会有声音认为,此次调整是因为行业缺乏真爆剧,所以有意放大粉丝互动的权重,降低某些标准来制造更多‘爆剧’。”

如今无论对于行业平台,还是制作公司或演员,产出爆款剧的数量都是硬性指标,更牵扯到平台竞争、投资者信心等复杂的产业问题,所以在不少声音看来,行业是存在“虚假繁荣”需求的。

也正因如此,目前除了官方数据,许多深度剧迷开始更多地参考一些行业热度榜单,寻求更多维度的数据参考。但这条路上也存在更多迷雾。

曾就职于某数据平台的切善德指出,一些第三方数据榜单其实比较容易受到影响:“比较极端的情况是,不是所有榜单都能靠信息售卖盈利,那么如果在官微、推文等方面和平台有商业合作,部分平台的剧集就会获得一些倾斜。”

“但更普遍的情况是,一些重点数据是需要榜单方从平台获取的,所以双方其实存在一种比较微妙的关系。如果平台方面有强烈的需求,有些榜单可能是很难抗拒的,当然一般不涉及核心指标。”切善德透露。

但她也指出,即使能保证相对独立性,民间平台的计算公式也不乏质疑,“比如有些平台为了降低粉丝带来的数据影响,据说会人为减少流量类剧集的数据,但其实这也会造成某种不公平,尤其是粉丝会有很大意见。”

各方面影响下,行业数据的“迷雾”更甚,更多的“爆剧”却在悄然出现。

而这种“虚假繁荣”对于路人剧迷,正在成为一种感知越来越明显的乱象。

“很多粉丝宣称的‘爆剧’,可能是路人完全没听说过的,这其实会进一步加剧两部分受众的认知分裂。带来的影响,除了加剧路人对流量的负面情绪,也会让很多剧集的宣传难度进一步加大,长此以往对行业其实是不利的。”彤彤表示。

谁来定义“爆剧”?

伴随着“爆剧”认定更加复杂,一个直接的影响是,会有更多指标被引入作为判断标准。

比如商业影响力。首先是剧集的招商情况,这是基于不少剧迷认为平台会开放更详细的内部数据给到广告主,而他们的投放热情是能够实际体现剧集热度的;还有就是平台的拉新数据,财报中提到的拉新效果较好的剧集,也会作为关键指标。

这种结果导向性的依据,目前会获得更多认可,但也存在一定的片面性,比如剧宣负责人曾曾就指出:“在这些方面,流量型剧集其实会比一般的口碑向内容更有优势,如果有头部流量坐镇,其吸引的受众对平台和品牌的价值就会更高,只能说是相对更凸显数据优势。”

此外,很多间接的第三方数据也会被引入。比如搜索引擎方面的数据,如抖音搜索指数,微信指数,百度指数等,会用来证明剧集的传播度;社交平台的热搜数、浏览量、互动情况等,也被认为决定着剧集能否扩散影响,成为一种关键指标。不过这部分数据也可能存在水分。

更直观的行业榜单方面,剧迷通常会选择多个榜单对比来看,避免单个榜单可能的误差,并突出不同榜单的数据优势。

比如云合热播期集均有效播放量,主要体现剧集热播期的转化效果;酷云全端热度会体现台网双端整体的热度。

还有一些特别的算法,比如部分剧迷会用灯塔有效播放量乘以80%,认为能更准确地表现单日实际数据。

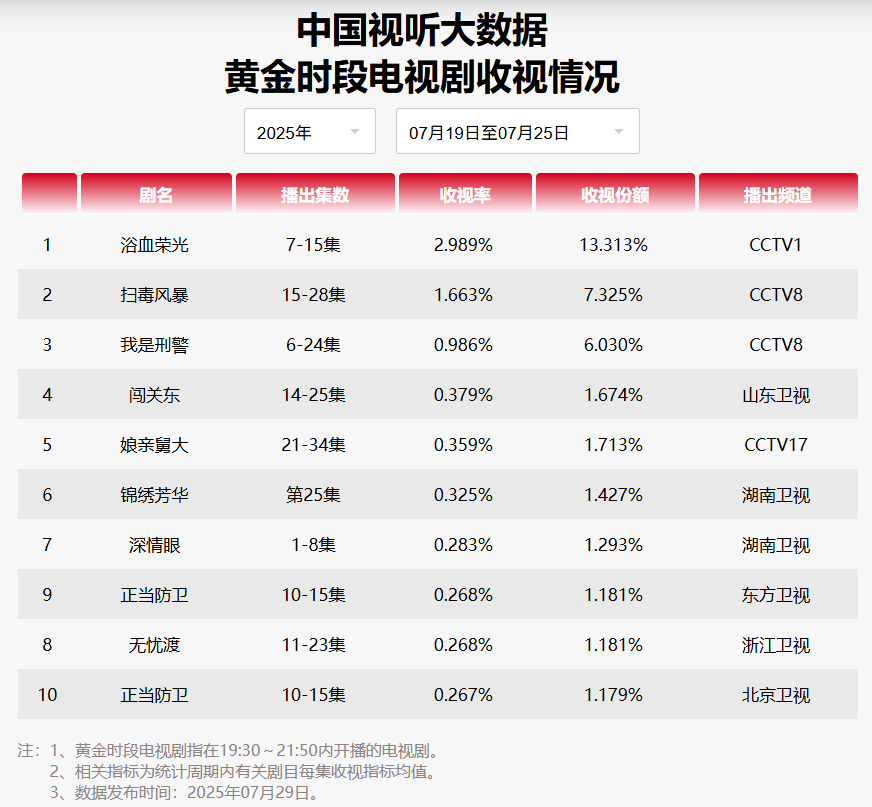

“电视端的数据现在是相对透明的,尤其是有了中国视听大数据(CVB)数据,一般都不会有很大争议。但因为网络端是不公开播放量的,就会加剧剧迷的判断成本,过往也有很多榜单号称脱水,不过最终没有一个真正具有公信力的。”曾曾表示。

甚至有很多标准,是剧迷之间很难达成共识的。比如一些剧迷认为,真正的爆剧应该是能“爆人”的,如果剧集对演员带来的数据加成不大,那么就不能算是真正的爆剧;或者是剧集口碑情况应该过关,比如豆瓣评分等,但这又会形成更复杂的数据迷雾。

曾曾指出:“根本问题是,行业现在依然存在内容和流量两种内容开发思路,而两者的热度来源是不同的,那么榜单该采取何种口径,谁能判定什么是‘爆’,就一定会存在认知差异。”

行业面对的是一个越来越成熟的市场,这种环境演变带来的影响是,无论是期待做数据的粉丝群体,还是希望更好判断剧集是否值得看、对“爆剧”标准更敏感的剧迷,都会提升对剧集的幕后、行业动态和平台运营等信息的关注。

在这种情况下,无论是所谓数据“注水”还是“砍数据”,平台和民间榜单们都需要承担更大的信用风险。当更多“自动化爆款”出现,越加成熟的观众,会更难接受自己在此事上的参与感和话语权被剥夺。

那么,为什么类似的操作还会出现?

“爆款”何觅?

事实上在彤彤看来,所谓“爆款”的降级,如今早已不止一次。

“什么是爆款?如果放在过去的电视时代,那就意味着充分广泛的破圈,各年龄层都看过至少听说过,但放在如今的分众时代,这是基本不可能的,过去几年能达到这个标准的可能只有《狂飙》《庆余年2》这类作品。”

“所以到了近几年,我们会认同爆款是‘破万’‘破三万’,就是能够在一个平台上带动充分观看和互动,在社交平台形成粉丝受众之外的传播。但这个标准其实已经变得模糊了;那么现在,长视频如果希望进一步降低标准,其实是可以理解的。”

今年以来,行业其实一直面对着明显的大盘降温。截至目前根据云合数据,今年暑期档大盘仍长期处于单日2亿的低位线上下,迟迟没有出现整体带动大盘升温的作品。一般认为,这表现出了剧集大盘的流失,许多观众正在失去观剧习惯。

背后的原因,既有长视频内容变革期的阵痛,观众需要更新、更好的内容刺激,也存在微短剧、短视频等内容形成外部竞争加剧。

而平台正在适应这种全新环境下的生存模式。比如据称已列入站内热度指标的“云包场”玩法,就成为今年的重要现象,被认为是由剧方、演员和粉丝打投提升剧集的拉升效率,促进平台增收,不过该玩法目前还在进行若干调整。

在彤彤看来,降低“爆剧”的评判标准,无论是从吸引观众观看的角度,还是平台在新环境下保持对用户的吸引力,在当下是有其实际意义的,“在目前的环境下,一部剧集能够实现这样的播出表现,可以认为其必然是有可取之处,在观众决策和商业转化上都值得参考。”

但在曾曾看来,这种“虚假繁荣”更多地是在加重大众对行业的认知障碍,甚至脱节。

“行业的受众流失,有很大程度是基于当下内容开发的不确定性,观众判断剧集是否好看的决策难度已经越来越大,如果数据也不能作为一种硬性指标,很可能会进一步造成观众的疑虑,乃至行业的信用问题。这方面的风险是必须考虑到的。”

无论是否真的存在数据“注水”,后续播出的热剧,或许都得过这道争议难关。

“当内容与流量之间不能画等号,观众的评判标准就只会是混乱的。”曾曾表示,“无论是行业开发还是观众评判,下一步都需要割掉思维上‘流量的尾巴’。”

“或许到那个时候,我们才能明确一种‘爆款’的