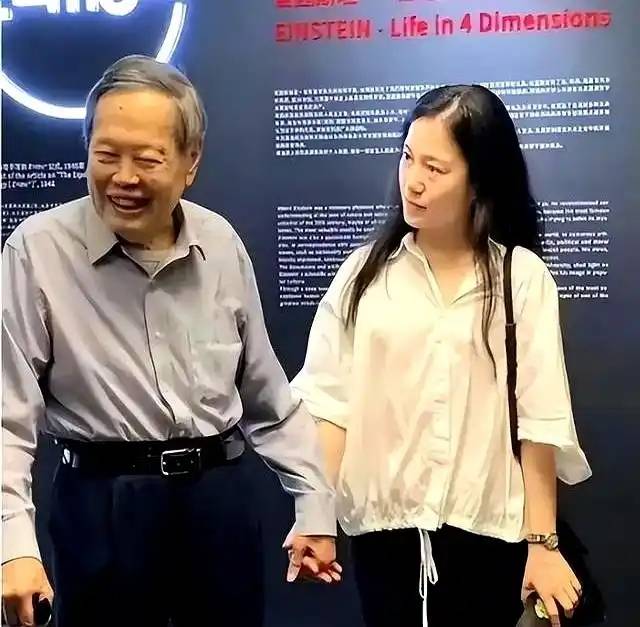

至今记得21年前,翁帆和杨振宁他们结婚的年龄,一个82岁,一个28岁。如今21年过去了,杨振宁过着有质量的生活,这与翁帆的付出是分不开的。

翁帆真是不容易,坚持这么多年,弹指一挥间二十一年过去了,世界上只有一个翁帆。

做了21年“保姆”的翁帆,也开始被群嘲,没有儿女,孑然一身,到底在图啥。而当年82岁杨振宁,欣然娶了28岁的翁帆,也被称为并不无辜。

很多人都理解不了他们的爱情,翁帆的奉献精神,在这物欲横流的社会里令人叹为观止。

喧嚣之下,唯有笨拙的事实最为响亮

21 年里,杨振宁从 82 岁走到 103 岁,翁帆从 28 岁站到 49 岁。当年骂她的人,有的换了几任对象,有的早忘了自己说过啥,可她俩还在清华园的老房子里,每天一起吃早饭,一起看报纸,像两棵长在了一起的树。

总有人追着问:翁帆到底图啥?

图钱?这事最经不起细算。

杨振宁是诺奖得主,可搞物理的哪有搞资本的能赚?他放弃美国国籍回清华时,领的是教授工资,实验室的经费要掰成几瓣花。翁帆要是图钱,28 岁的年纪,凭她的学历和模样,嫁个富商比这轻松十倍 —— 不用陪夜喂药,不用被人指指点点。

遗产分配曝光后,大家更懵了:杨振宁把大部分捐给科研,只留给子女少量资产,翁帆就一套房子的居住权。

2004年他们宣布婚讯时,社会一片哗然,有人预言“两年必离”。21年后,杨振宁101岁了,翁帆还坚持守在身边。

他们早去医院冷冻了9颗卵子,杨振宁说:“我走了,她还能再嫁生子。”听起来感人,可网友酸讽:“冷冻卵子不花大价?做慈善呢?”

翁帆这些年从不上节目炒作,也不写书曝隐私,彻底隐身成杨夫人,别人求之不得的名声,她直接无视,这点倒是硬气。

清华园的小楼每天清晨六点飘出米香,翁帆系着围裙熬粥,杨振宁在书房写公式。

2.3万页泛黄手稿堆满客厅,她整理他《量子场论》论文,他用红笔批注她建筑史博士论文。 书架隔出两个世界:左边是《规范场论》,右边摆着昆曲谱和法语词典。

故事的开端,是一场泼天盖地的喧嚣

任何试图理解这段关系的人,都绕不开那场持续了21年的舆论风暴。

从一开始,公众就急切地为翁帆设定好了剧本:一个精于算计的女人,用青春与美貌,图谋一位老人的名望、地位与财富。

在无数充满恶意的揣测里,她的角色被不断简化,最终固化成一个苍白的标签——“保姆”。她所有的付出,被轻飘飘地定义为看护与照料。

当舆论的浪潮一次次拍打,这对夫妻的回应方式,却显得异常“笨拙”——他们几乎什么都没说,只是安静地生活。

21年,这个数字碾压了当初所有关于“短暂闹剧”的预言。在名人甚至普通人都视离婚为常态的今天,这段看似最不匹配的婚姻,却展现出惊人的稳定性。

其次,是对“为钱”论调最直接的反证。如果翁帆的目标是财富,那这无疑是一笔糟糕的投资。杨振宁的资产远无法与商界巨贾相提并论,清华大学的房产也只有使用权。翁帆用21年青春,换来的并不是世俗意义上的“划算”。

更重要的是她的行为。整整21年,她没有借“杨太太”的名头开微博、上综艺、直播带货。她主动屏蔽了所有能将这段婚姻“变现”的渠道。

唯一坚实的后盾,或许来自她的家庭。面对女儿的选择,翁帆的父亲没有指责,反而称之为一种“光荣”。这种内部的理解与支持,为她筑起了一道抵御外部压力的坚固屏障。

这桩婚姻,更像一场高维度的价值交换

如果排除了名利这些世俗动机,那么翁帆在这段关系里,究竟得到了什么?

答案或许远超物质范畴。

最显性的收获,是她个人智识的巨大飞跃。在这21年里,她心无旁骛,接连攻读并拿下了两个博士学位。这不是“杨太太”的附属品,而是翁帆自己刻苦挣来的勋章。

更深层的收获,是一种生命维度的提升。杨振宁为她打开的,不是银行的保险柜,而是一个科学、哲学与艺术交织的精神宇宙。他极大地拓宽了她对世界的认知厚度。这不是单向的灌输,翁帆也绝非丈夫的“影子”或崇拜者。她是一个能够与顶尖大脑进行思想碰撞、灵魂对话的独立个体。

他们的关系,与其说是夫妻,不如说更接近于“互相成就的伙伴”。杨振宁需要一个能理解他精神世界、并给予悉心照料的伴侣,来维持高质量的晚年生活。而翁帆,则需要一位能引领她突破认知天花板、实现精神跃迁的导师。

当然,还有一种独特的“遗产”——她的名字,将与一位诺贝尔奖得主永远绑定在一起,被历史记录。这是一种无法用金钱衡量的留名。

剥开所有表象,才能看见最初的动机

一层层剥开噪音、现实与价值的外壳,我们终于能触碰到驱动这段关系最核心的内核。

他们的连接,始于精神上的共鸣。最初的相识,源于探讨学术问题的书信往来。翁帆从小就对科学抱有浓厚兴趣,杨振宁于她而言,首先是一个精神层面的“偶像”,一个她所向往的智慧与理性的化身。

她的选择,与其说是一场豪赌,不如说更像一次信仰的奔赴。她选择的不是一个丈夫,而是一种她所认同和守护的价值。这解释了她为何能无视外界的喧嚣,安然承受生活中的琐碎,因为她的目标从一开始就不在那个维度。

这是一种近乎理想主义的追求,它超越了年龄、外貌和物质的考量,直抵最纯粹的智识吸引与精神仰慕。

杨振宁曾说,翁帆是“上天送给我的最后礼物”。这份高度的情感认可,也反向印证了这段关系的深度。

结语

21年后,世界依然喧嚣,用各种新的由头去解构他们的生活。

但或许,真正的答案从来无需向外界证明。当一个人内心的追求足够清晰和坚定,外界的评价便只能是风过耳旁。

有些城堡,是建在心里的。