《南京照相馆》的火爆,带动了整个暑期档市场。

影片拍得很克制,但观众对日寇的愤怒之情丝毫不减,铭记历史,勿忘国耻。

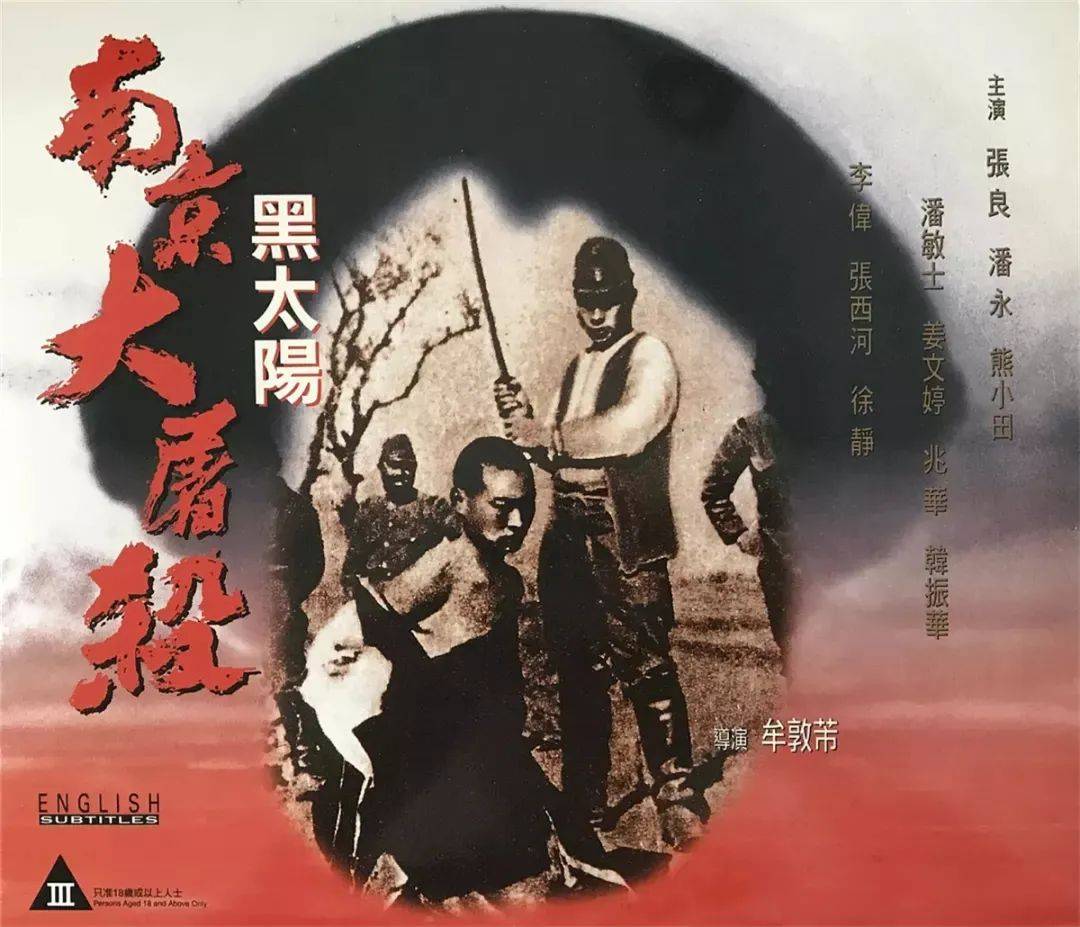

不同于《南京照相馆》的克制,牟敦芾1995年拍摄的《黑太阳南京大屠杀》,因为敢拍和尺度大,没能在内地公映。

相比较而言,很多观众更熟悉他的《黑太阳731》,一度被许多人称为“童年阴影”的影片。

牟敦芾,被誉为“Cult片教父”、“香港第一禽兽导演”。

在《黑太阳南京大屠杀》中,他倾注了极大心血,未能在内地公映。

而在香港上映的时候,被划定为限制级影片,只卖了90万港币,并导致其创业公司倒闭。

计划中的“黑太阳三部曲”完结篇《黑太阳告别战争》,被迫放弃,而心灰意冷的他从此息影。

银幕上的血浆可以洗净,历史的血渍却永难褪色。

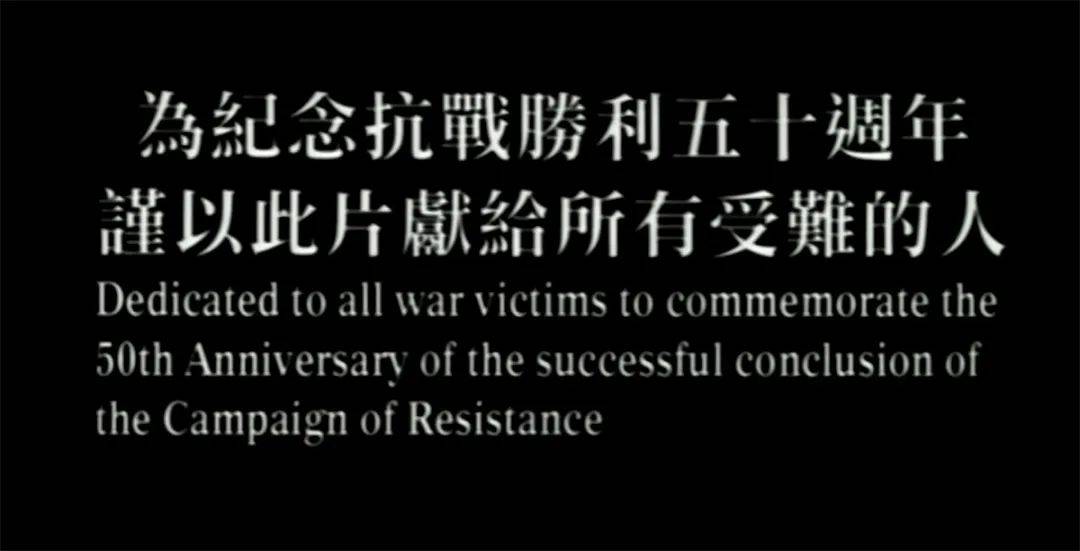

电影开篇即主旨:为纪念抗战胜利50周年,谨以此片献给所有受难的人。

01、 诞生于历史夹缝的影像

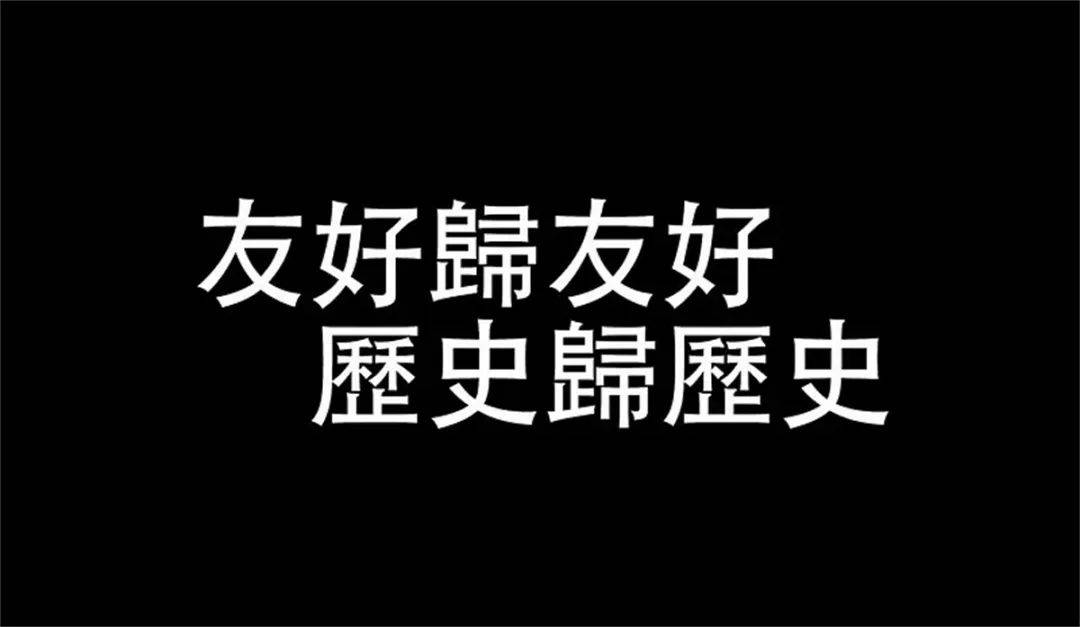

早在80年代筹备《黑太阳731》时,有人劝过牟敦芾,毕竟当时中日关系处于友好时期。(对比一下现在的电影《731》未能如期上映)

但这位固执的导演坚持完成影片,并在片头打上醒目的宣言“友好归友好,历史是历史”。

与其说他选择以最赤裸的暴力语言讲述民族伤痛,何不追问某些人是否麻木到视而不见?

为追求极致的真实感,牟敦芾延续了《黑太阳731》的纪实手法。

影片中大量屠杀场景采用手持摄影、自然光线,营造出令人窒息的临场感。

从日寇制服到南京中华门城墙的砖瓦纹理,及国民政府办公室布局,再到平民衣着的布料质感,细节考证极尽所能。

电影的很多资料被标注为“历史影像”,尽可能1比1复制照片和真实资料,或取材自亲历者的证言。

尽管如此,导演面对日寇侵略者的兽行依然感到深深的绝望,只因摄像机不能装下滔天罪行之万一。

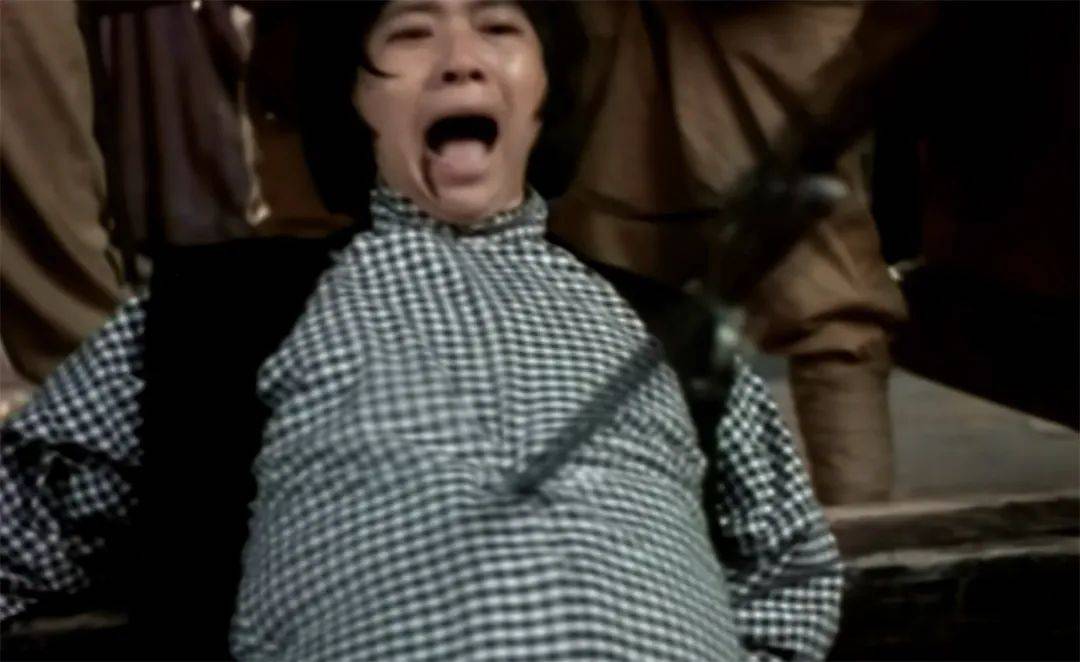

在日寇屠杀战俘的场景中,临时演员被要求表现出“绝对的被动与无助”。

导演认为这正是大屠杀受难者最真实的状态,使影片更具历史文献般的沉重感。

1995年初,牟敦芾携本片在峨眉电影厂的小会议室举行首次内部放映。

仅有7人的放映会并不成功,据某位观众多年后的回忆:“不够好”、“太血腥”、“失去内涵和张力”...

最终本片未能在内地上映,“让路”给当年另一部同题材电影《南京1937》。

然而,这部作品的质量,究竟如何?

02、 最接近“南京大屠杀”真实性的电影,及深度思考

影片开篇展现南京城被围,日军第六师团长谷寿夫在中华门宣布:“我们是第一个攻占南京的部队,必须载入史册,命令解除军纪三天。”

他更宣称“每个中国女人都是慰安妇”。

地狱之门,在南京就此开启。

跟《屠城血证》和《南京1937》不同,本片刻意放弃故事线和主角,旨在营造和还原地狱般的场景,并最终实现了令人震撼的效果。

但是,这在30年前,太过于先锋。

相较《黑太阳731》那种全景式、细节悬停地展现日军之恶,牟敦芾在本片明显吸取了经验,而是采用相对克制的表现手法。

必须说明,这一切对标的是他的“731”,如果跟同类型作品的尺度和感官刺激相比,至今依然是无人能出其右。

本片最血腥的镜头,是他用惊悚片的手法呈现日军用刺刀从孕妇肚里挑出婴儿,持续一两秒左右。

整体上,影片用冰冷的镜头再现了何谓人间地狱。

日军进行杀人比赛,砍头试刀。

它们凌辱妇女、老妇及儿童,将胎儿活活煮死。

它们对俘虏与平民实施大规模枪决,在江边浇汽油焚烧尸体致火光染红天空。

它们闯入国际安全区抓捕女学生,并将遭轮奸致死的人赤身裸体抬走处理。

它们强迫僧人当众与已被轮奸的妇女发生性行为...

在张纯如1997年出版的《南京暴行:被遗忘的大屠杀》里,不仅证实了牟敦芾的影像属实,且更有甚者。

如此兽行,根本不是它们的极限。

如果只有“屠城”纪录片式的呈现,本片只能说是好的史料,还不能被称之为佳作。

在本片,有一对汉奸父子,导演并没有刻意丑化他们,而是将其作为乱世讨活路的普通难民一样刻画。

汉奸父亲本以为只是配合日本人照相,结果根本来不及反应就被假戏真做杀死,如此设置才那么令人震撼。

在一个镜头里,有人上一秒还在楼上看楼下同胞被杀,下一秒就轮到他被屠戮。

山河破碎,人为刀俎,受难者一方皆身处地狱,而它们根本不在乎人的命。

电影尾声,汉奸的儿子奇迹般活了下来。

孩子在黑夜中行走,走向远处。

这时,巷子里又走出一个孩子,他们对望一眼,又各自走开。

两个孩子,走向不同的方向。

当时的他们,根本无从选择,不知道路在何方。

03、 历史批判价值极高

电影罕见地深入日寇高层决策过程,揭露“南京大屠杀”暴行的系统性。

本片呈现了日寇指挥系统内部的一场辩论,展现两种不同的思想。

一个建议采取怀柔政策,用孔孟之道的文化统治中国,认为这才是良策。

另一个将领却反复强调大屠杀能鼓舞士气、震慑中国人。

看似有分歧,实则是侵略者两副不同的嘴脸罢了。

不同于一些文艺作品会美化一些日本侵略者,认为其更有文化、受过更高的教育。

影片指出日寇“就像一个还没开化、只会简单破坏的野蛮人”。

如今这些早已被历史研究者证实,而牟敦芾无疑是先行者。

导演大胆触碰了战后东京审判的敏感问题,影片特意点出朝香宫鸠彦王的名字,正是这位皇室成员作为最高指挥官在南京下达了“见人就杀”的命令。

讽刺的是,这位“南京大屠杀”的主要元凶和战犯并没有受到应有的惩罚(因皇室身份的敏感性),而是寿终正寝。

影片通过日军高层会议场景,揭示“南京大屠杀”绝非个别士兵失控,而是自上而下的国家犯罪。

谷寿夫“解除军纪三天”的命令直接导致系统性暴行,中岛今朝吾将司令部设于国民政府原址,则象征对中国国家尊严的蓄意践踏。

正是这种系统性的历史批判,让本片的含金量与日俱增,并成为同题材电影中天花板一样的存在。

后记

尽管本片成为牟敦芾导演生涯的终点,但这段历史却被其“保存”了下来。

“只要日本人一天不道歉,就将他们的恶行继续拍下去”,这是他曾经的誓言,无奈只能饮恨作罢。

后来者能做的,只是帮他的作品正名。

所幸,《黑太阳南京大屠杀》在豆瓣的评分从2017年的6.8,已提升至8.2分。

当温柔叙事无法唤醒沉睡的集体记忆时,或许只有血色影像才能刺痛麻木的神经。

愿受难者同胞安息,愿我们铭记历史,勿忘国耻。(撰文:木未舟)