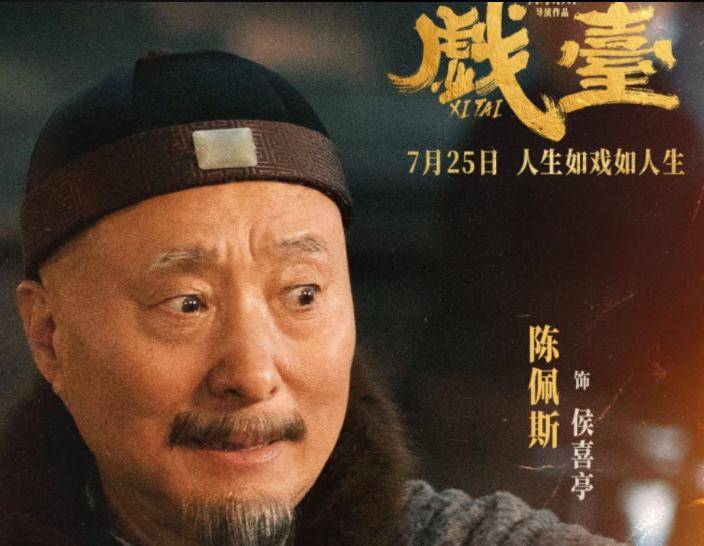

32年没拍电影的陈佩斯,在今年终于等来了一句:“戏比天大,票房才是屁。”说这话的人不是别人,是黄渤。

而说完这句话,他们俩就一起把票房冲破了一亿——靠的不是情怀,也不是流量,而是一部没人看好、首战遇冷、三次让路的片子:《戏台》。

说实话,这年头还把“戏”当回事的人,越来越少。资本要控场,平台看热度,观众忙着冲评分,一部没有特效、没有顶流、没有CP的戏剧电影,在排片被挤压到凌晨的今天,居然硬生生靠“口碑”翻了身。

你说它是黑马?不,它不是黑马,它是野马,没靠人牵,自己一头撞进了观众心里。

一场“该输”的仗,陈佩斯却咬牙打完了

打从《戏台》定档那一刻起,这就不是一场对等的比赛。

你看7月这个档期有多热:《长安的荔枝》有刘德华、大鹏、杨幂,《你行你上》挂着姜文、雷佳音、辛芷蕾,《南京照相馆》也卡在后头。随便拎一个出来,都是带着大厂光环和预售热搜来的。

而陈佩斯?你要说他是“前辈”,我信;你要说他是“票房担当”,影院可能当你是讲笑话。

上映三改,点映延迟,排片率不到5%,连想看的人都得抢时间赶一场凌晨场。

换个角度说,在别人高举战旗、头顶流量入场的时候, 陈佩斯是个掀桌子硬上的人。

关键是,他不但掀桌子,还自己垫钱。

投资方跑了,6000万直接蒸发。陈佩斯怎么办?卖房、抵押、砸掉积蓄,自己拿命贴。都70多岁了,还在拍夜戏、改剧本、跟年轻演员磨细节,真不是在搏票房,而是 在搏一口气。

这口气是什么?不是“我老了我也拍戏”,而是**“这世界还认不认认真做戏的人?”**

他拿自己的命题作文,在赌市场、赌观众,更在赌自己值不值得被记住。

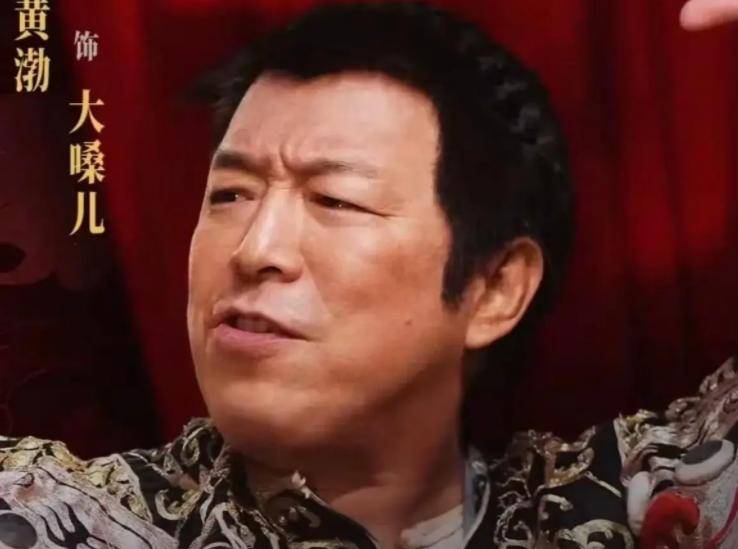

黄渤是“头铁”?不,是在补自己的那口气

要说谁把这场仗推到了台前,那就是黄渤。

这几年,黄渤的电影之路不顺,不是没项目,而是没一个项目能真正让他“开口说人话”。什么《学爸》《涉过愤怒的海》,你说他不敬业吧,他也拎着作品走全国路演;但你真问一句“这戏留下啥了”,多数人都沉默。

所以,当陈佩斯拉他拍《戏台》、告诉他这是一部“拍给戏剧看门人”的戏、预算有限,票房未知,他没犹豫。

拍戏过程很苦。你要知道,这不是黄渤的“舒适区”,没有常见的商业剧情节、没有流量对手戏,就靠“京味”二十年老班底、靠戏中戏的复杂情感线、靠一身汗水一身泥的敬畏。

但黄渤咬着牙拍了下来。拍完以后他说了那句让人破防的话:

“戏比天大,钱算个屁。”

很多人不信,说他装。可你真看完电影,看到他在戏台上那一段失控的怒吼和沉默的落泪,你就明白了—— 黄渤演的不是角色,是一群快被时代忘了的演员的最后呐喊。

陈佩斯不需要热搜,他只要一个观众点头

这场仗从来就不是流量之争。你要陈佩斯上热搜?对不起,他连微博都不会发。你要他出席综艺宣传?不好意思,他的宣传团队就是他自己和一帮老友。

但陈佩斯有的,是 比热搜更扎实的信任关系。

谁在帮他?尹正、朱时茂、黄渤,还有一拨连夜排队点映的素人观众。他们知道,这不是一个老演员的“情怀归来”,这是一个 敢把话筒举起来说“我是演员”的人,在用行动给同行留底线。

票房刚破亿那天,有记者问他感觉如何。

他说了一句:

“要没人看,那就是我没本事,我回去练去。”

你听听,现在还有几个业内老人敢说这样的话?这不是自嘲,这是底气,也是 陈佩斯给自己留的退路——我可以失败,但不能骗你。

“戏台”之外的战场,是人和人的体面

这部电影里,有一个核心场景,就是一群老演员在戏台下候场,轮不到他们的时候,就自己找个角落默戏,背台词。

你要说这不现实?你想多了。

陈佩斯自己在电影上映前三天,还在剪片子、改配乐、敲影院求排片。他明明是主角,却活得像群演。

朱时茂来了,坐在映后厅不说话,看完电影就说:“我要是观众,我也排队去看。”

这不是兄弟情,这是 体面人对体面人的支持。

不靠圈子撑腰,不求资本背书,一部戏,就是一群人拉起的底线。

这不是电影翻盘,这是一代人的倔强反扑

现在电影市场冷静得像冰窖,流量演员越来越贵,好本子越来越少,“拍给谁看”的问题变得无解。

而《戏台》干了件很狠的事: 它不服务所有人,它只服务还愿意看一部戏、听一段戏、信一个人把戏拍好的人。

票房破亿不是神迹,而是观众在用票房告诉陈佩斯:你那口气,我们听到了。

这场赌局,看似是陈佩斯和市场在对赌,但赌到最后你才发现,他赌的不是胜负,而是“人到底值不值得坚持一点东西?”

这一亿,不值钱。可这一亿背后,是那些午夜散场还在讨论剧情的人,是那些发完影评默默想起自己父母那辈看戏的岁月的人,是 我们集体对“认真做事”这四个字最后的温柔回馈。

所以,《戏台》赢了。赢在那句没上热搜的台词:

“我们不求赢,但也不能跪着输。”

致陈佩斯,致黄渤,致所有还相信戏比天大的人。