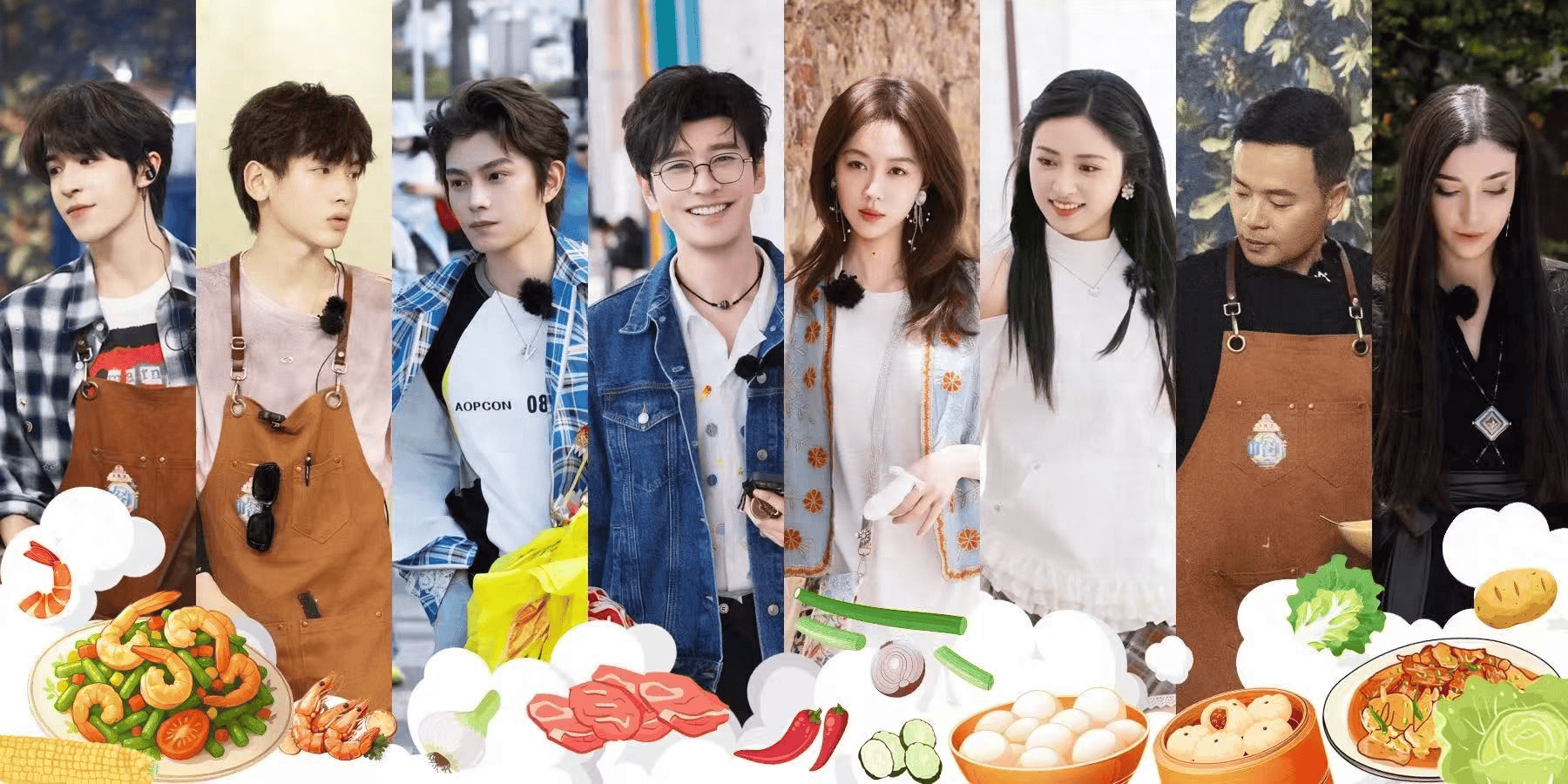

《中餐厅9》最大的痛点,其实并不是菜太咸,而是节目选址的失策。那座三层小楼,简直就像一面看不见的玻璃墙,把沈月变成了一个“背景板”。

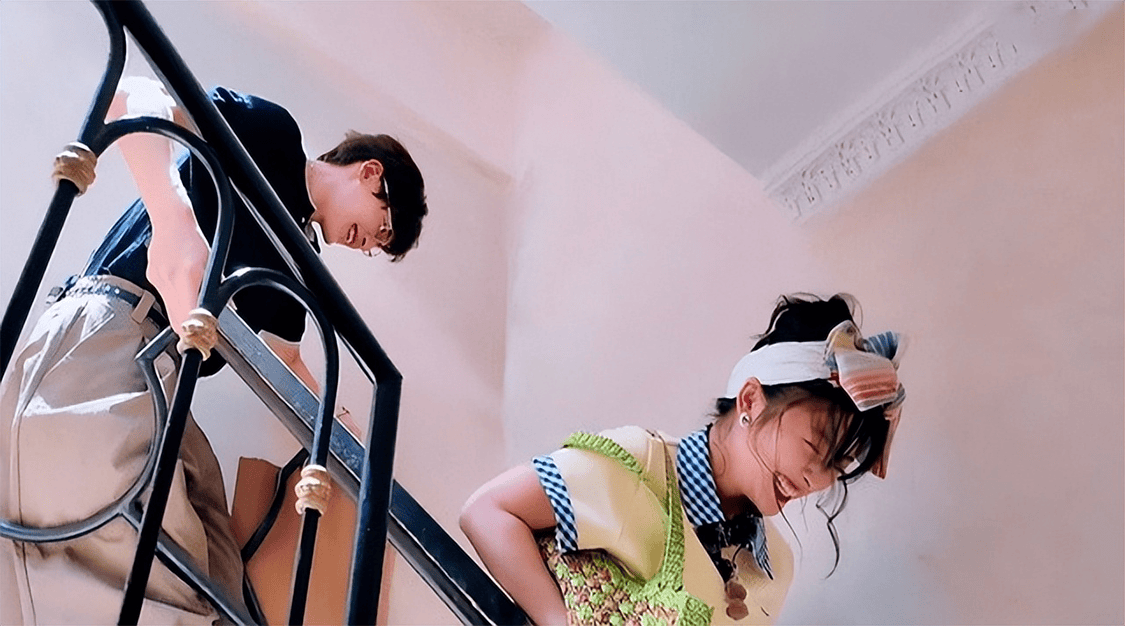

你看,其他综艺节目出问题一般是因为剧本搞砸了,但这档节目呢?问题的根源竟然是一段楼梯。听起来有些荒谬,但又觉得有几分道理。

我先摆明态度:如果下一季依然是三层叠楼模式,节目干脆改名叫《中餐厅·密室逃脱》吧,嘉宾们每天都在忙着寻找队友,哪有时间炒菜?

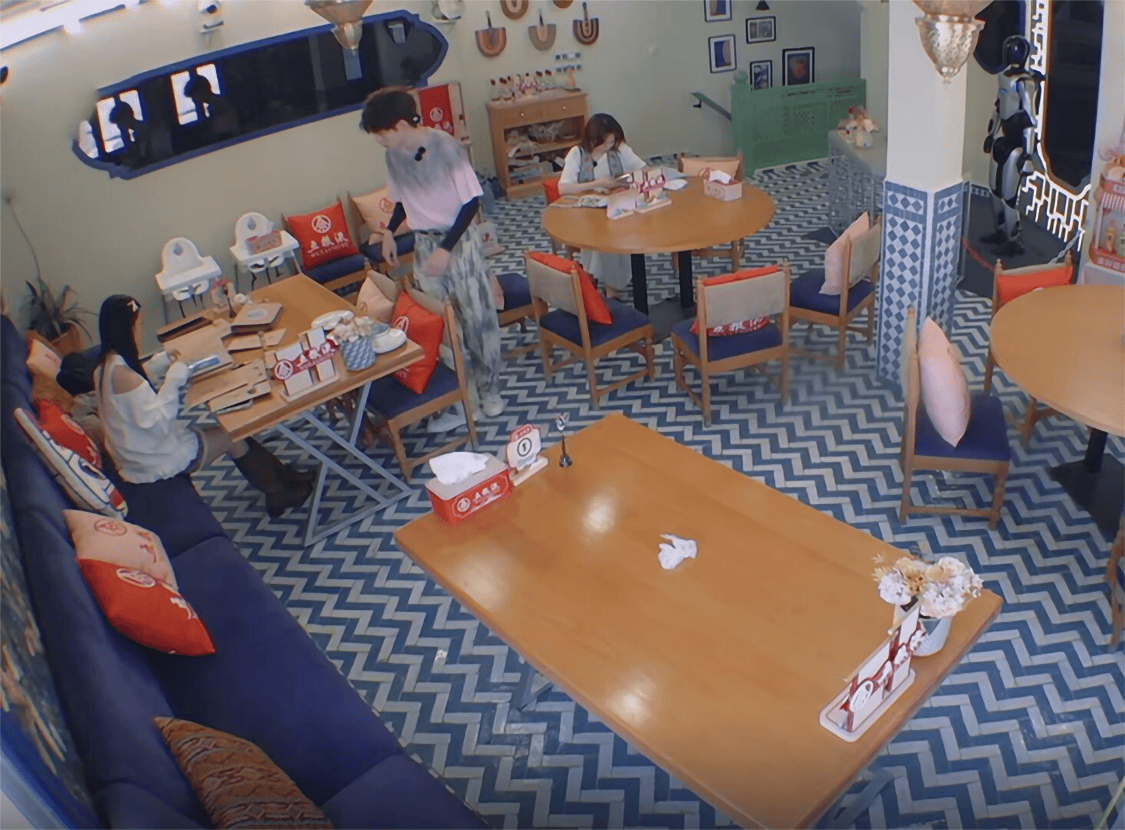

回想一下那个经典的画面:沈月手拿一堆菜单,三楼上下走得慢悠悠的。镜头转动,就像在拍空镜头一样。屏幕上弹幕飞速刷过,评论“她又在摸鱼”。但接下来的采访中,沈月说:“我在三楼搞饮品,下面发生什么我完全不知道。”这话一出,观众瞬间明白了——原来不是她懒,而是楼梯那头根本没有她的事。

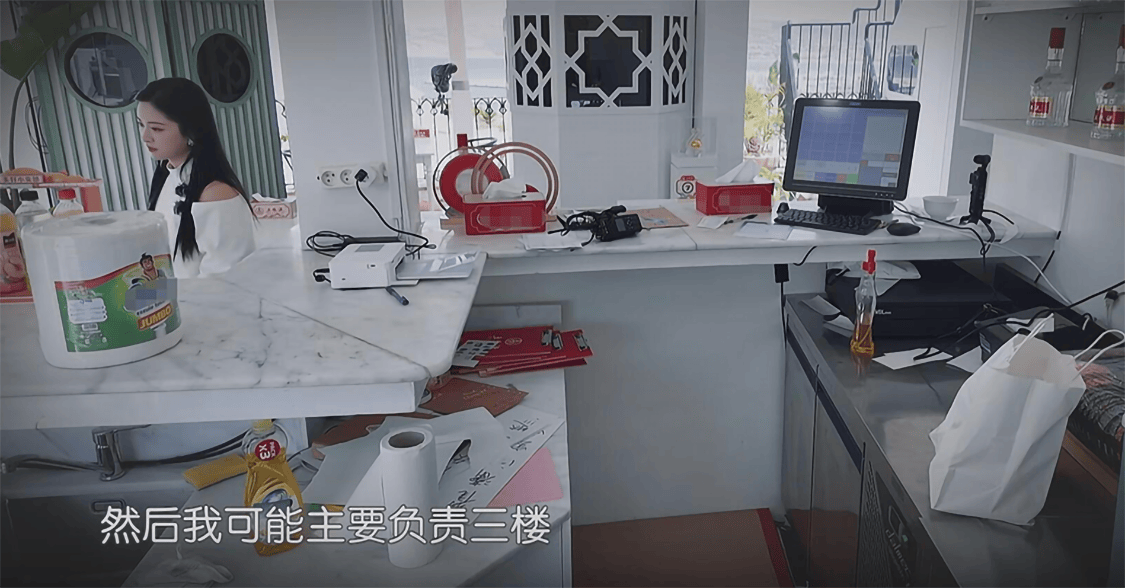

更让人尴尬的是,收银台必须得有人看着。沈月就像被钉在了柜台后,眼睁睁地看着二楼的小丁和小翟和客人自拍,她却只能对着POS机不停地练微笑。镜头再次切换到二楼,观众自然聚焦在热闹的场面,谁还记得三楼还有活人呢?

林师傅也没能幸免。这间厨房在一楼,他端着刚炒好的鱼香肉丝,小跑着往三楼送菜,那一刻像是参加耐力赛一样。等他终于气喘吁吁上到三楼,镜头已经转到黄晓明在二楼热情招待客人的场景,只能看到林师傅的背影。观众看完后,只记得“晓明哥真贴心”,根本没人关心那位几乎累垮的厨师。

节目组显然也察觉到了这一问题。在岳云鹏空降的那一天,导演组赶紧让他扛着半箱老干妈往楼上送,只是为了给三楼“增加点人气”。结果岳哥一边喘着气,一边感叹:“这哪里是中餐厅,这分明是中餐厅的健身房。” 弹幕瞬间爆笑,而问题也随之更加明确——楼梯成了嘉宾的“关键绩效指标”。

说到这儿,咱们平常团建时,最烦的就是这种“物理隔断”。比如,公司租了一个三层别墅办派对,一楼是厨房,二楼玩狼人杀,三楼是KTV。结果大家各玩各的,最后甚至连一张完整的合影都凑不齐。综艺节目不过是将我们日常团建的尴尬,放大到高清1080P展现给大家而已。

深入想想,剪辑师们比我们更为痛苦。90分钟的正片,厨房必保,二楼客人多、冲突多,自然要优先展示。至于三楼呢?除非沈月把奶茶泼到客人头上,不然谁会看她在那里按计算器?

这并不是某个明星偷懒,而是游戏规则把他们逼成了“背景”。

更微妙的是,黄晓明的变化。从“我要我觉得”霸占热搜,到现在主动帮沈月搬饮品,观众不禁怀念那个曾被骂上热搜的霸道店长。温柔让冲突消失,但冲突一消失,笑点也随之消散,节目就像火锅少了辣椒,剩下的只有油腻感。

如果三层楼真的是节目组精心策划的布局呢?让嘉宾们在有限的时间和镜头里争抢戏份,以此打造“社畜内卷”的氛围。沈月越是忙着按计算器,就越显得格格不入;小丁越是在二楼得心应手,就越像职场中的赢家。

这档节目简直成了一个隐形的修罗场,而我们却在弹幕中笑得前仰后合。

当然,也有一些人能接受这种设定。我的闺蜜特别喜欢看“沈月孤独营业”,她说那状态跟她自己打理网店的日子极为相似:进货、做客服、打包发货,就连崩溃都得掌控好时间。观看节目,就像是对着镜子在自我审视,而其中的爽点是“原来明星也这么不容易”。

但看久了,节目组敢赌这个设置吗?如果下一季还维持三层结构,观众早晚会发现规律:谁在三楼谁就隐形。到时候,嘉宾签约时,先问问“几层楼”,一听三层直接拒绝,那才真成了行业笑话。

写到这里,我突然有个大胆的想法:干脆把餐厅改成开放式平层空间,厨房、收银台和座位区全都连通在一起。黄晓明在旁边温柔劝说,林师傅挥舞炒锅翻炒菜肴,沈月使劲摇奶茶,直至杯子里冒出泡沫。摄像机开着,谁也躲不了。没有了楼梯,自然也就没有“受害者”了。

说归说,我还是会追下一季的。毕竟,看一群人手忙脚乱地炒鱼香肉丝,居然也能有种治愈感。只不过,拜托节目组,别再让楼梯决定谁红谁凉了,好吗?