艾米·亚当斯的成名之路,始于一连串“乖女孩”角色——包括在《魔法奇缘》里演的字面意义上的迪士尼公主,以及《猫鼠游戏》中那个天真到可以随便被人摆布的骗子妻子。这些角色单纯、头脑简单、容易被利用。此后,她的职业生涯一路高歌,收获了五次奥斯卡提名(却至今未能捧回奖杯),早已远远超越了这种单一的角色类型。而在HBO的《利器》中,她干脆把这种形象彻底抛弃——化身卡米尔·普里克,一个被派回密苏里州风隙镇,报道一起骇人谋杀案的记者。

卡米尔的名片上写着“记者”,可她的真正职业几乎是全职酒鬼——那种上车前要先灌一大杯伏特加才能觉得自己握得稳方向盘的人。她那辆满是划痕的沃尔沃,是她的移动小酒馆,也是落脚旅馆,顺便还充当吸烟室。

当她闯回老家时,她是个被小镇排斥的人,却成了命运的催化剂——眼前两具少女尸体,还有一个来自堪萨斯城、看起来是唯一愿意追查真相的探员。可随着卡米尔脆弱的神经一点点崩解,她的个人困境和小镇的秘密逐渐合而为一。全程,亚当斯的表演就像一道敞开的伤口——伤已经造成,但还没来得及真正痛起来,那一瞬,血正要涌出。

在《利器》里,亚当斯演的卡米尔不仅仅是“坏女孩”或“狠角色”的反面——她连“酷女孩”都算不上(借用吉莉安·弗琳在《消失的爱人》中创造的那个著名说法)。弗琳既是《利器》的原著作者,也是本剧的执行制片人。她笔下的卡米尔,是个曾经的乖女孩,被养育她的家庭、包围她的小镇,用微笑与虚情假意慢慢磨成的残骸。

《利器》既是一部悬疑剧,也是扭曲家族的肖像画。但它的核心,是关于我们如何用貌似温柔的双重语言摧毁女孩——尤其是那些年幼的、脆弱的、渴望讨好别人的“好女孩”。

再多说一句,都会破坏《利器》那种精心编织、缓缓揭开的悬念。总监制玛蒂·诺克森与导演让-马克·瓦雷,像捏着一只幻影变形兽般引导观众——每一集都让故事的形态和走向发生微妙变化。瓦雷在《大小谎言》成功之后接手这部作品,与弗琳可谓天作之合:两人都是暗示的高手,善于用细致、精准的微小细节搭建世界。《利器》的剧本跨度极大,从卡米尔的功能性酗酒,一路延伸到南北战争时期的女性贞洁神话;瓦雷则在其中提炼出幽灵般的回忆与扭曲的情色,把如刀锋般细薄的影像碎片剪入正片。那些闪现的画面,到底是幻想、恐怖,还是记忆?都有可能。很多时候,看这部剧不像是在追迷你剧,更像是在回忆一场无法完全抓住的梦。

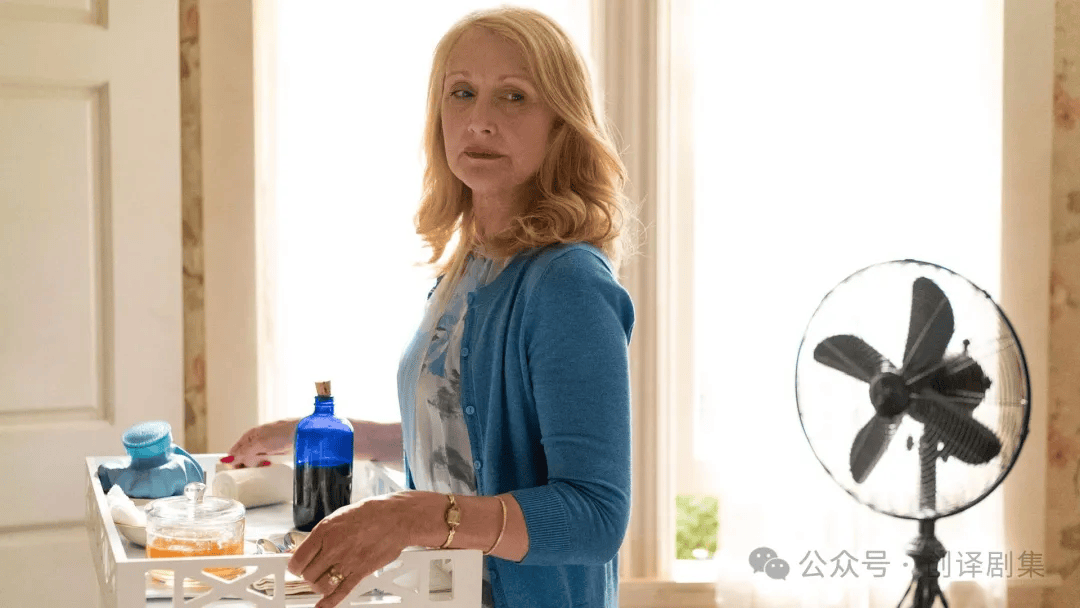

尤其是当剧情深入卡米尔离奇的家庭生活时,这种感觉更为强烈。她的母亲阿多拉是个养猪场的女继承人,举止温婉、心狠手辣。她用一整套被动攻击的讽刺手段折磨着这个叛逆的长女,同时主宰着一座南方哥特式的恐怖宅邸——仿佛被某种超自然力量附体,却被阿多拉打造成一处怀旧至上的完美陈列馆。她的更衣室铺满了真象牙瓷砖,像是一片由偷猎战利品搭起的舞台。这里的其他居住者,也像被冻结在时间里:阿玛,阿多拉的小女儿、卡米尔同母异父的妹妹,在屋里是一副系着缎带、温顺乖巧的少女模样;一出门,却是个肆意妄为的叛逆小魔女。

克拉克森的表演张扬而极具风格化,这个角色也需要与亚当斯那种完全融入角色的方式形成对照。她演得恰到好处。像她的小女儿一样,阿多拉也是两副面孔:在公众面前,她是小镇需要的那位柔和甜美的南方淑女——与卡米尔那副皮肤伤痕累累的破碎形象形成鲜明反差。但这种“女性气质”不过是一场空洞、脆弱的表演,掩盖着她内心深处无尽的残酷。

同样,风隙镇交错的历史脉络里,藏着各种罪恶:吸毒、集体默认的强奸……有时甚至会觉得,这个地方的龌龊暗面比小镇本身还要庞大。但在《利器》中,弗琳也展现出最具批判锋芒的一面:她撬动美国文化的符号——啦啦队、白日酗酒、打猎训练——去寻找其中的腐烂。故事开头,卡米尔本身就是这种腐烂的化身:她一身黑衣,身体布满少女时代的创伤疤痕,仿佛是风隙镇黑暗之心的行走化身。

这固然在戏剧结构上很便利,但也让小镇最骇人的秘密,与具体、可感的生命体验紧密相连,使得故事比《消失的爱人》的冷峻、比《大小谎言》的讽刺,更加私密、沉浸。卡米尔的故事,通过亚当斯那种带着犹疑的身体语言——以及那层垂落的金发(仿佛活物般会自动蜷绕在她周围)——呈现出来,是一场勉强维持的生存挣扎。她的人生几乎什么都没有,除了那股绝望的、拼死的念头——想要熬过自己的痛。而在一个崇拜、最终又牺牲女孩的世界里,这种痛苦反倒成了她唯一真正属于自己的东西。

By Sonia Saraiya

From VANITY FAIR