傅首尔的离婚风波已经过去一年多,最近却再次成为了热议话题。她曾在节目中大肆吐槽前夫老刘窝里横,称自己靠努力成功,而如今大家发现现实完全不同,反而是老刘活得比她轻松。事情的源头要从那档综艺节目说起,节目播出后,很多观众觉得自己被傅首尔“骗了”。

事实上,老刘年轻时也是个有上进心的人,为了支持傅首尔,他选择放弃了工作,成为了全职爸爸。傅首尔出道时,都是老刘在背后默默支持,甚至供她读研究生。然而,傅首尔却在节目中不断贬低老刘,说他没用,连生火都嫌弃。这些话让观众在综艺中看到了与事实完全不同的一面:老刘其实无所不能,只是太过忍让。

傅首尔的成名几乎与她的婚姻生活紧密相连。她没有靠颜值,而是凭借对婚姻、育儿的犀利见解从脱口秀舞台一飞冲天,瞬间获得了观众的喜爱。在她的段子里,老刘几乎成了她“陪衬”的象征——一个“没有志气、永远平静”的男人,一个“想做不行、做了反而搞砸”的“咸鱼”。这些金句让她成为了“人间清醒”的代言人,而老刘的名字,也因此为更多人知晓。

最开始,这看似是夫妻之间的默契,老刘曾表示:“只要对你有帮助,怎么都行。”他接受自己在妻子口中那个有些搞笑的形象,然而,随着时间推移,傅首尔嘴中的段子和现实生活之间的界限开始模糊,甚至扭曲了。

当傅首尔通过婚姻吐槽的“流量密码”不断攀升时,老刘在现实中所扮演的角色却远不止一个“咸鱼”。他甘愿成为“全职主夫”,承担起育儿和家务的责任,为傅首尔的事业提供了最坚实的后盾。一个在台前被说成“无所作为”的男人,实际上却在幕后默默做着最琐碎、最需要耐心的家务劳动。

每段关系里,背后都有一本看不见的账簿,记录着彼此的牺牲与付出。在他们婚姻初期,当傅首尔还在为写作梦想拼搏时,是老刘一手养活她,供她读完研究生。结婚后,老刘选择放下事业,专心为她打理家庭,做饭、开车、接送孩子,事无巨细,他让傅首尔免于生活的琐事。

傅首尔并非没有承认这些,她曾表示,正是老刘让这段婚姻得以维系,甚至曾形容他是“顶配”的伴侣。“老刘就像我走夜路的灯”,她如此形容,虽然充满感激,但也埋下了伏笔。当她后来说自己“不再怕黑,灯没用了”,她对老刘的依赖与感激,似乎已悄然转化为一种冷漠的功能性评估。当老刘提及自己曾为她供读研时,她回应的却是冷淡的“那只是过去式”。

曾经为她腾出高飞空间的付出,随着她的事业起飞,逐渐被她忽略,甚至被她视为无关紧要的历史一页。

如果说脱口秀舞台是傅首尔精心构建的戏剧,那么《再见爱人》这档真人秀就像是一面无情的镜子,将他们关系中的每个细节暴露在聚光灯下。正是这个节目,打破了傅首尔的滤镜,让她的真实一面逐渐浮出水面。在节目中,老刘在野外生火时,傅首尔冷冷地质问:“你觉得生火有用吗?”他戴上墨镜时,她讥讽他在“耍帅”;他欣赏窗外风景时,她问他“为什么不找路”;两人因车窗膜的颜色产生争执,最终证明老刘是对的时,傅首尔不耐烦地丢下一句:“就你能。”

这些互动比她的段子更真实地暴露了他们关系中的权力失衡,演员吴镇宇曾称傅首尔为“反驳型人格”,这标签在节目中被不断证实。她曾说:“我不相信如果没了我,你能照顾好儿子”,这句话几乎否定了老刘多年来作为全职父亲的付出,令人震惊。

大多数时候,老刘选择沉默,但他内心的憋屈,观众通过屏幕都能感受到。最终,在节目中的“是否想离婚”问题上,他写下了一个简单的“是”,这一回答充满了无奈的解脱。

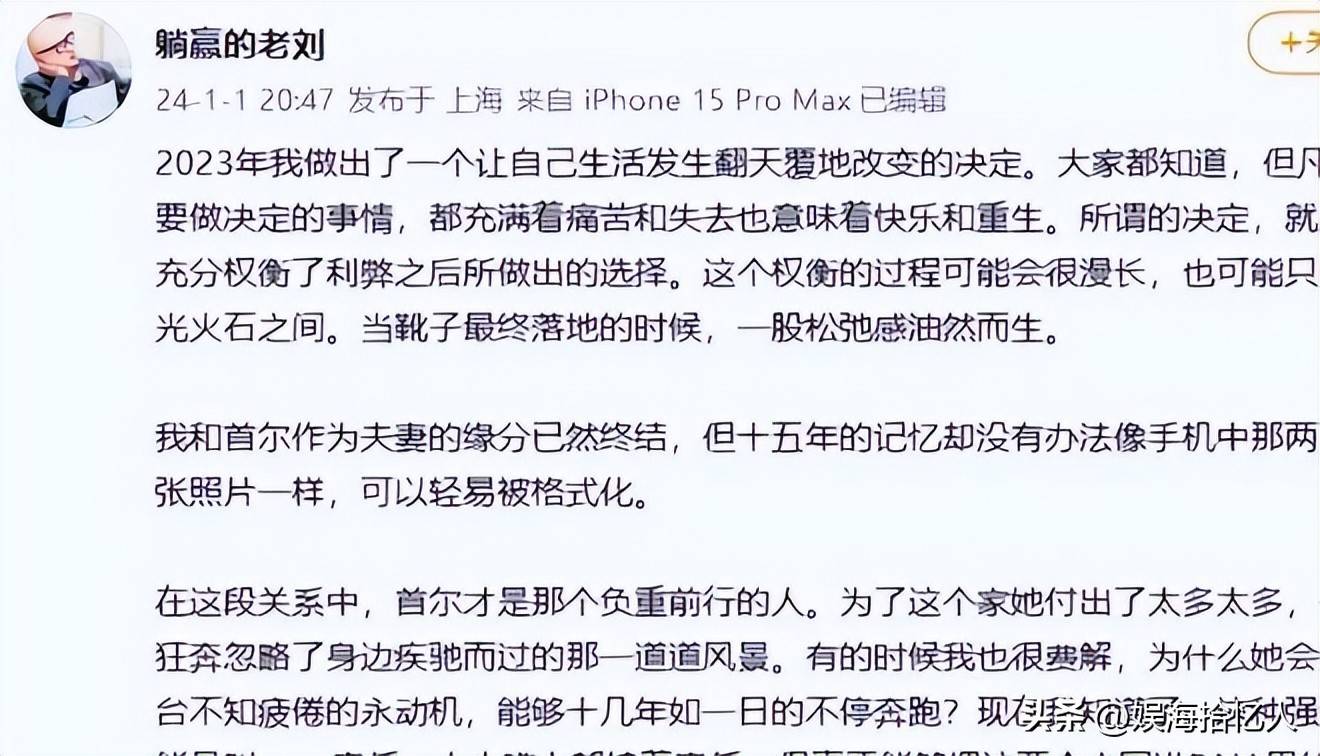

2024年,老刘通过社交媒体发布公告,正式宣布了离婚。令人意外的是,这次离婚反而为他带来了新的转机。他的处理方式异常体面,没有对傅首尔进行指责,而是澄清了网络上的传闻,并送上真诚的祝福。这一举动为他赢得了大量的支持,曾经被视为“窝里横”的他,瞬间翻转形象。

老刘与另一位综艺嘉宾合作,成为“离婚搭子”,在情感直播间中取得了不小的成功,粉丝数迅速破百万,带货成绩喜人。他开始健身,甩掉了“啤酒肚”,重新拾起写作等爱好,从婚姻的边缘人,变成了自己生活中的“大男主”,状态一天天变好,脸上也恢复了笑容。

与此同时,傅首尔却陷入了舆论的漩涡,被网友指责为“过河拆桥”,她被批评“吃完老刘的红利就踢开人”。曾经帮助她成名的“嘴巴”,如今成了她的绊脚石,事业也出现了瓶颈。虽然她成功减重近20斤,形象从“妈系”转型为“姐系”,但网友却并不买账,批评声不断。她的事业似乎随着婚姻的结束,失去了最根本的支撑,陷入了低谷。

曾被婚姻定义为“失败者”的老刘,离开后反而找到了自己的价值和新的掌声;而傅首尔,曾被视为婚姻中的“成功者”,却在婚姻解体后迎来了质疑与困境。这段婚姻,从开始到结束,充满了错位与讽刺,究竟是婚姻成就了她,还是她消耗了婚姻?也许连他们自己都无法给出明确答案。

但可以肯定的是,当一个人的生活成为另一个人的创作素材时,剧情与现实的界限模糊,故事的结局往往比任何剧本都更加复杂与残酷。傅首尔与老刘的故事,如同一面翻转的棱镜,刺破了她精心构筑的“吐槽式婚姻”人设。当综艺滤镜褪去,真相暴露:老刘的默默付出,才是支撑傅首尔高光时刻的基石;而她在舞台上的“胜利者叙事”,却成了刺向奉献者的利刃。

这场反转,远不止是夫妻二人的悲欢离合,它也在拷问公众对“人设”的信任——当“人设”成为捷径,真实的情感与付出,是否会在流量的狂欢中被抛弃?