☉作者 | 暮岁

十点读书会出品

一档《姐姐当家》综艺,让王琳成为了众矢之的。

在此之前,很多网友对于王琳的印象是那个怼天怼地的“雪姨”,有一股“不服就来对着干”的霸气。

又或是今年刷屏全网的婚纱秀,54岁的她穿着短裙配球鞋,表情冷傲,气场全开,展现出一种睥睨全场的女王姿态。

那时很多网友都在感慨王琳的好状态,认为她活出了中年女性的“叛逆”。

没想到仅仅间隔几个月,王琳在综艺里的状态却是如此——

一个人守着偌大的别墅,没有家人在身边,唯一的盼头就是等着每周四儿子打来的电话……

她寂寥的背影,与儿子爆发的冲突,都让不少网友感到割裂:

不缺钱的王琳,明明可以把重心放在自己身上,为何非得围着已经长大的孩子打转?

殊不知,这个问题亦是王琳心底缠绕许久的一个结。

孤独的王琳

节目镜头下的王琳,似乎精准契合大众对于独居中年女性的刻板印象:

有洁癖、爱收拾,对于家务卫生已经到了吹毛求疵的地步。

每天睡醒睁开眼,她就在不断整理:忙着把睡乱的床铺恢复原样,忙着拿吸尘器打扫地板。

就连地毯的流苏,她都会蹲下拿梳子一绺一绺梳好。

洗手洗着洗着,她就擦起了水龙头上残留的水渍。

就算是洗车这样的力气活,她也能手脚麻利地轻松搞定。

偌大的房子只有一人一狗,但被她收拾成了样板间的模样。

不同于节目里忙于平衡二婚丈夫和女儿相处的董璇,奔波于父母和三个女儿之间的谢娜,王琳的状态显得是那么独立,又是那么孤独。

就算是生病了,她也是一个人扛着,一个人去医院,一个人打点滴。

只有和儿子每周四的通话,才能让她提起一丝兴趣。

可就在王琳一如往常拨通了与儿子的电话,和他分享“这是她第一次被这样真实记录”的感受时,儿子却始终有所顾虑,反复确认“两人的交流是否会被记录下”,并坦言自己不想出镜。

这种态度无疑刺痛了王琳本就脆弱的神经。

随后她再次拨通儿子的电话,有些哽咽地质问儿子:

“我尊重你所有的选择,百分百支持你,那我录制一个节目你为什么不能支持我一下呢?”

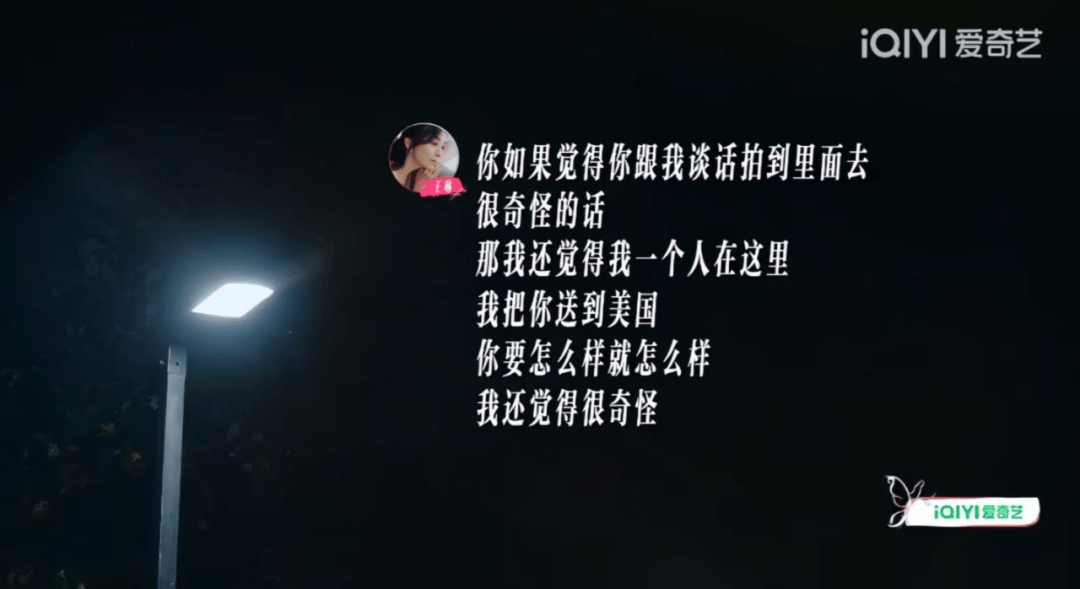

“如果你觉得谈话被拍到很奇怪的话,那我还觉得我一个人在这里,把你送到美国很奇怪呢?”

也是这些细节,让一些网友认为王琳的控制欲太强,令人窒息。

可随着节目的深入,其实愈发能读懂王琳为啥活得像个孤岛。

由于父母重男轻女,王琳自小是被外公外婆带大,直到5岁时才第一次见到父亲,6岁才回到父母身边。

从小到大,妈妈和弟弟睡在房间里的床上,她只能挤在客厅那张逼仄的沙发上。

因此她与父母、弟弟的关系,一直算不上亲密。

哪怕赚钱后的王琳几乎像“半个妈妈”一样,照顾着弟弟。

可她与原生家庭的裂痕,始终难以修复。

王琳在第二次离婚后,也曾与母亲在一起生活过一段时间。

然而每当她顶着疲惫的身体回家,等待着她的不是嘘寒问暖,而是母亲“我这不舒服那不舒服”的连环轰炸。

即便如此,面对不管父母养老的弟弟,王琳还是一力承担了赡养的责任,为父亲养老送终,将母亲和继父送进了高级的养老院。

离开家后的王琳,也因为缺失父爱早早结婚,又草草离婚。

经历了两段失败的婚姻后,只给她留下一个嗷嗷待哺的儿子。

越往下看,越能理解王琳为何一直强调儿子是她唯一沟通交流的家人,需要确认孩子到底“爱不爱自己”“有没有牵挂自己”。

在这些询问的背后,是她伤痕累累的心,以及对亲情本能的渴望。

孩子是她想好好呵护也渴望抓住的那一根藤蔓,支撑着自己有勇气往前走。

单亲母亲的情感困境

在原生家庭“学不会爱”的王琳,在儿子出生后,把自己未曾得到的温暖都加倍给予了他。

从小没有自己房间的王琳,始终保留着儿子出国前的房间原貌,没有丝毫改动。

只要孩子想带同学朋友回家玩,她会积极让儿子“自己做主”。

不管是她未曾得到过的,还是儿子想要争取的,王琳都全力支持、默默托举。

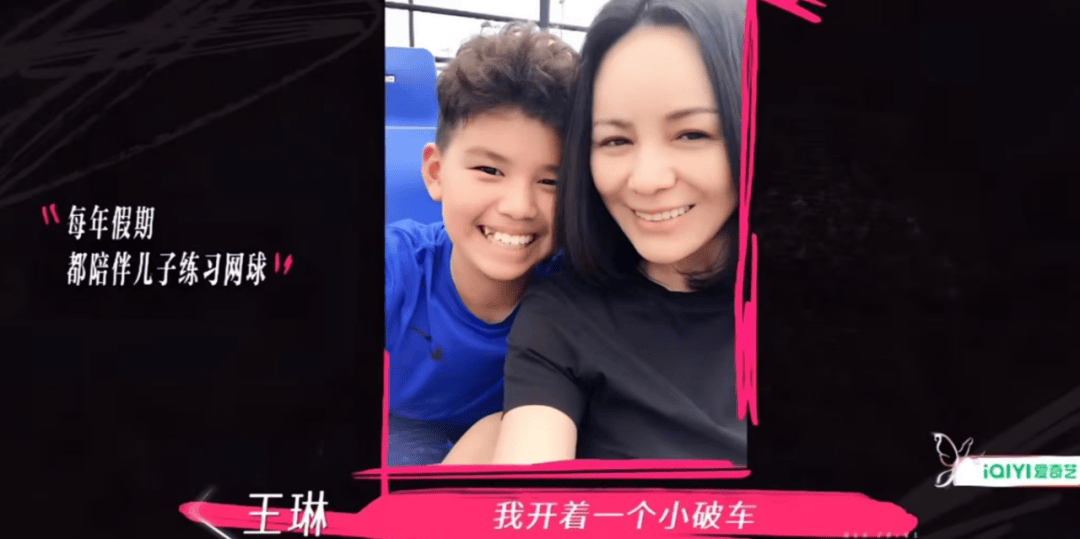

儿子喜欢打网球,她每周都开车带着他来来回回,长大后供他去国外留学,在教育这条路上王琳始终倾尽所能,一路为儿子保驾护航,让他能毫无顾虑地追逐梦想。

为了多一点时间陪伴孩子,她牺牲了自己的事业,不怎么接拍戏份太重的剧集,无限压缩自己的时间。

除了拍戏就是陪孩子,睡觉时间都是安排在飞机上。

这种为孩子无限牺牲的模式,让王琳习惯事事以孩子为主,甚至包括自己的个人感情。

几年前的王琳曾在恋爱综艺《怦然再心动》中坦言,她离婚后有过几段感情,可每段最长时间都不超过7个月。

最主要的原因,就是当她出去约会时,总会不自觉联想起儿子等着自己回家的画面,从而涌上一股强烈的负罪感。

只是这种强烈绑定的关系,在随着儿子出国留学后便结束,王琳整个人也就像断线的风筝一样,不知该往何处寻求生活的方向。

看着经纪人家几岁的小孩,她不自觉念叨着“永远长不大才好”,感慨着有孩子的地方,才算是家。

从这些片段看,不难看出王琳的失落与怅然。

这些镜头,看得同样是单亲带娃的王子文突然飙泪。

有一天她的儿子也会离开家去读书,那么到时候的自己,是否也会如王琳一般无助?

在日常的语境中,母亲一直都被塑造成“无私奉献、含辛茹苦”的传统形象。

仿佛当一个女性成为母亲,她就默认失去了其他身份,必须要将孩子放在首位。

这种潜移默化的思想,放在单身母亲身上,往往更会被放大和固化。

尤其对于王琳来说,她是有意识深化这份责任的,会不自觉联想到儿子“无家可归”的悲伤。

所以她愿意为了孩子,放弃“再次成家”的念头。

只是她似乎没有想过,孩子长大后终究会有他自己的生活,成立他自己的一个小家。

她会面临“不再被迫切需要”的现状,也必须去适应过往“情感共生”的亲子关系走向分离的这个过程。

因此她会出手干扰儿子的恋情,从而导致母子关系出现了裂痕。

也会因为儿子不在身边,她开始想念他小时候粘着自己的时候。

节目中的王琳,未尝不是现实之中很多单亲妈妈的一个缩影。

这不只是她一个人的情感困境,而是很多单亲妈妈的共同境遇。

有一个妈妈就在网上发文求助,明明自己和女儿相依为命多年,关系一直很好。

女儿在家里一直很懂事,会主动和自己聊心事,可自从她离开家去读大学,就不怎么主动与自己联系,连家都很少回。

一直以来的情感支柱轰然倒塌,让妈妈觉得难以接受。

诸如种种,未尝不是另一种“母职惩罚”的具象化。

它的残忍之处不仅在于“必须牺牲”,更在于“牺牲成为习惯后,被要求瞬间抽离”。

当孩子需要时,母亲就是伟大的“奉献者”,当孩子不再需要,母亲就是必须放手的“隐形人”。

这种前后不一的规训,对于母亲来说又何尝公平?

当孩子离家后

亲子关系的分离课题,从来不该是单向的。

对于很多成长于单亲家庭的孩子,如何适当缓解与父母过度捆绑的亲密关系,同样困难重重。

有网友就分享过自己的烦恼,她同样是单亲家庭长大,却渐渐觉得与母亲的关系“很不正常”。

虽然她会想家,但是母亲过度的关注就像一张大网笼罩着她,让她下意识想要逃离。

当她想要与朋友出去游玩,可母亲总会委屈表达“你就把我一个人扔在家里”,有时候还要求必须带上她。

她的房间不被允许上锁,恋爱问题被母亲插手,毫无个人的隐私空间可言。

长此以往,这种“抛弃母亲”的负罪感渐渐淹没了她。

事实上,单亲家庭很多时候会陷入这种情感功能错位的模式,母亲很难把孩子视为独立个体,将孩子的离开视为“背叛”,孩子也会陷入孝顺与追求独立本能的死结中,难以挣脱。

而无法适应“孩子离家后”的妈妈,似乎就顺理成章被扣上了“强势”“窒息”的标签。

事实果真如此吗?

回到王琳身上,她未必就专横到难以沟通。

儿子需要自己的空间,她默默选择放手,儿子不希望电话沟通被记录,她也在后面选择让步,摘下了摄像机。

她也不是没有试图填补自己的生活,剥离母亲身份的她,明明依旧是那么耀眼。

《浪姐5》里,她顶着一头金发,一开口就是流利的俄语,给观众留下了深刻的印象。

恋爱节目《怦然再心动》里,她诉说自己的顾虑,却依旧没有丧失对爱情的向往,勇敢踏出了第一步。

当时儿子录制下了自己对于母亲的祝福,表示“妈妈喜欢我就喜欢”,希望母亲可以找寻到她的幸福。

银幕之外的她,也有着自己的舞台。

英国黑池舞蹈节上,王琳身着一袭绿裙,在舞池里翩翩起舞,明艳无比,最终成功斩获了三等奖。

她肯定是说服过自己接受孩子的离开,去用心经营自己的生活。

然而如今看来,这些兴趣与爱好更像是帮助王琳去适应“没有孩子”的过渡工具,用外界的关注和即时的成就感,暂时撑起 “孩子离家后” 的生活空白。

她的精神锚点,依旧是停留在“母亲身份”的脚本上。

放眼现实,很多妈妈未尝不知道“要为自己而活”,可只要孩子需要,她们依旧会把自我的优先级往下排。

这种“滞后”,比所谓的“掌控欲”更让人唏嘘,纵然王琳行为上已经说服“自己放手”,可精神上依旧无法“断奶”,所以王琳的挣扎,才会让人涌上一股难以言说的窒息感。

这种窒息并非是她对孩子的控制,而是她那因为母职被无限压缩的自我。

“所谓成长,就是目送孩子的渐行渐远”,纵然残酷,可现实总归如此。

无论是否有孩子,又是否有伴侣,人活到最后,都是一场自我的修行:放下“被需要”的执念,真正学会去享受独处的时光,不再把任何关系当做承载自我的唯一容器,才能真正快乐起来。

参考资料:

她的爱很窒息吗?_象女士

王琳,一位50岁女演员的爱与怕_人物

「十点读书会」开视频号啦!

昆仑带你逐句解读红楼梦,

畅聊人文故事,一起发现好书!