"当麦琳哽咽说出‘录完节目后过得不好’,撕开的不仅是个人伤疤,更是综艺滤镜下全民共谋的流量狂欢。从90%股权转让到暴瘦44斤重生,这场体面分手背后,是亲密关系在镜头暴力与商业算计中的双重溃败——‘我们消费他人的痛苦,却抱怨他们不够真实’。"

2025年8月10日,麦琳在直播中突然落泪的画面登上热搜。这位因《再见爱人4》爆红的嘉宾,首次公开承认“录完节目后过得不好”,用哽咽的语气撕开公众对“光鲜人生”的想象。而企查查的一则信息显示,她已于2024年12月将名下公司股权全部转让给丈夫李行亮,两人商业版图彻底切割。这场“体面分手”背后,是综艺滤镜破碎后的心理创伤、流量经济的残酷逻辑,以及现代亲密关系的深层困境。

麦琳的崩溃并非偶然。节目中的“熏鸡事件”“情商争议”等片段被剪辑放大,演变成全网群嘲的“低情商标本”。她坦言,退网后一度“起床就哭”,因网络暴力不敢出门,甚至需要心理医生干预。尽管通过暴瘦44斤、直播带货重塑形象,但舆论的两极分化始终如影随形:支持者赞其“逆袭励志”,质疑者嘲讽“卖惨捞金”。

这种矛盾源于公众对“受害者”与“既得利益者”的认知撕裂。麦琳的“成功”标签(如商业变现、外形蜕变)与“痛苦”叙事(抑郁、网暴)形成强烈反差,正如网友所言:“她赚够了钱,却来凡尔赛过得不好?”流量时代的人设困境在此显露无遗——越是努力证明“过得很好”,越被质疑“表演真实”。

麦琳与李行亮的商业关联始于2023年共同创立的北京少年攻略文化传媒有限公司。该公司注册资本50万元,麦琳曾持股90%并担任法人,但2024年底她悄然退出,公司由李行亮接盘。目前,麦琳转而运营北京志鸿文化传媒,专注于直播与个人IP孵化,两人再无共同关联企业。

这一变动折射出婚姻关系的现实转向。节目尾声,两人虽宣布“继续携手”,但商业层面的切割暗示着情感与利益的深度博弈。有业内人士分析,此举或是为了避免舆论牵连——麦琳的负面舆情可能波及李行亮的音乐事业,而独立运营更利于双方规划未来。但不可忽视的是,商业纽带的断裂也意味着情感共同体的瓦解,正如傅首尔在节目中评价:“他们之间感受不到爱的流动。”

麦琳的困境本质是综艺工业化生产的牺牲品。《再见爱人4》通过剪辑强化冲突,将她的“焦虑型依恋”简化为“作精”人设,却选择性忽略婚前公益捐款、独立旅行等鲜活经历。当观众沉浸于“疯女人VS回避型丈夫”的戏剧冲突时,真实个体的复杂性被消解为流量养料。

更残酷的是,节目组对“真实”的消费具有持续性。麦琳在回门宴上向网友道歉、瘦身成功后分享健康食谱、尝试短剧转型等举动,均被纳入“励志叙事”的再生产链条。正如她所言:“我在努力过好”——这句话既是自我激励,也是对流量逻辑的妥协。当公众人物的痛苦成为可消费的内容,其个体价值便被扁平化为话题度与变现能力。

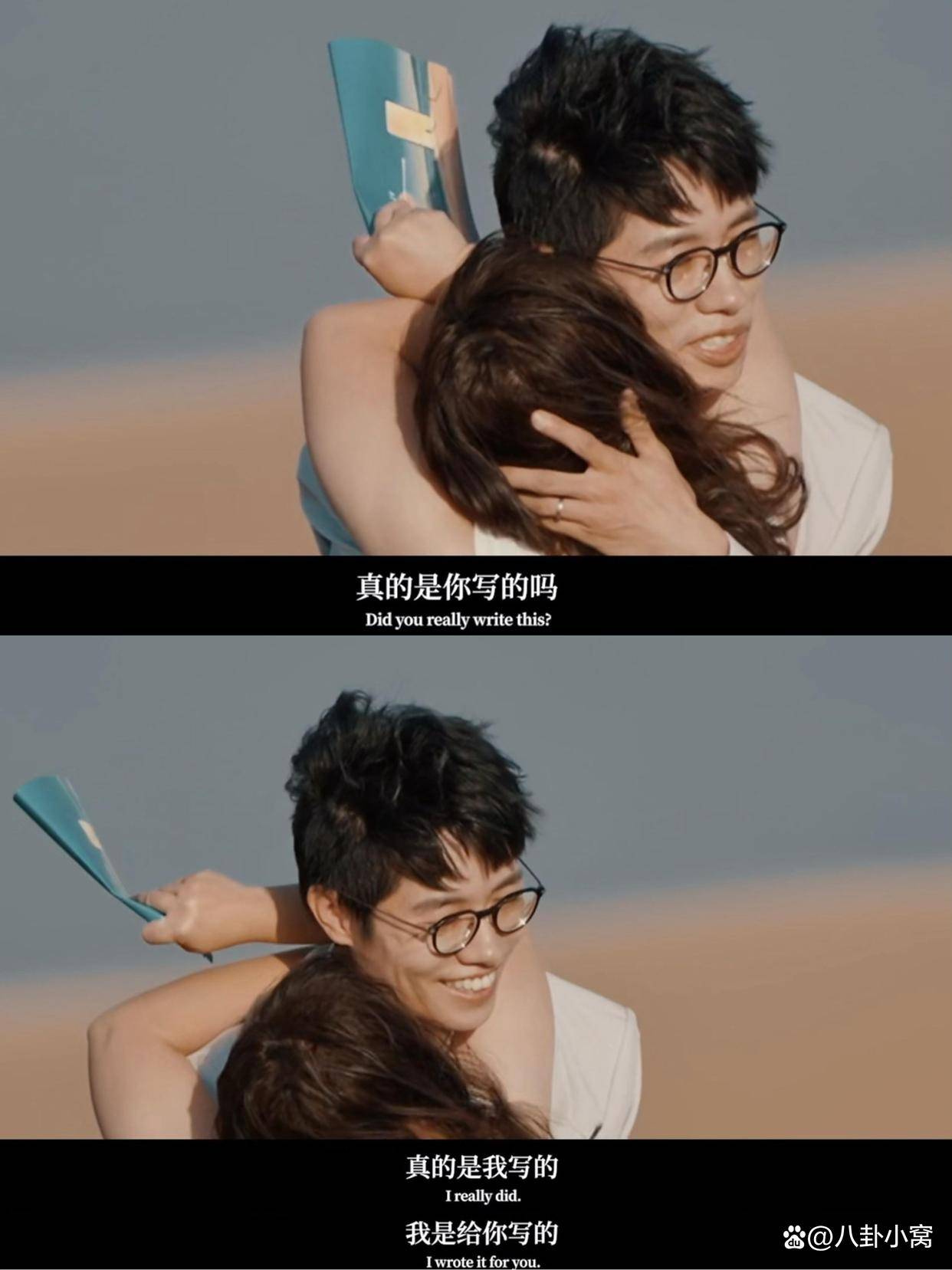

麦琳与李行亮的矛盾本质是亲密关系中的“追逃困局”。心理学分析指出,麦琳的焦虑源于“即时回应需求”,而李行亮的回避型人格加剧了她的恐慌,形成“指责-沉默-更激烈指责”的恶性循环。节目中未播花絮显示,两人冲突常因“生育压力”“家务分配”等现实议题爆发,但镜头仅聚焦情绪表象,加深了公众对“作女”与“软饭男”的刻板认知。

值得玩味的是,两人在离婚后不约而同开启自我重塑:麦琳瘦身转型,李行亮苦练腹肌。这种“形象管理”既是流量时代的生存策略,也暗含对过往关系的否定。但情感修复需要的不仅是外形蜕变,更是对沟通模式的重建——正如麦琳好友透露,她仍困于“不配得感”与“外求认可”的心理漩涡。

麦琳的案例揭示了流量经济的双重性:它既赋予普通人改变命运的机会,也将个体置于过度曝光的炼狱。节目组收割收视率,观众消费戏剧冲突,而当事人只能在“卖惨”与“洗白”的夹缝中挣扎。当麦琳说“接纳恶意才能成长”时,我们或许该思考:如何平衡公众人物的隐私权与表达权?又该如何遏制对他人痛苦的消费主义狂欢?

这场“再见爱人”的闹剧没有赢家。麦琳的眼泪、李行亮的沉默、网友的争吵,共同构成了一面照妖镜,映出流量时代下,所有人对真实与共情的饥渴与迷失。