我对苏敏和房主任这两个人的兴趣,其实不是因为她们多么励志,而是因为她们最近越来越像照妖镜。

一个是六十岁跑遍半个中国的“出走阿姨”,一个是五十岁靠脱口秀翻身的农村妇女。她们的名字一前一后霸占过无数热搜,被人捧上天,又被人骂到谷底。

热闹过去,我突然想通了一件事:当这两个人放在一块儿看,就像是两张被撕开的脸,一张写满了真苦难的变味,一张写满了假故事的破绽。

最初大家喜欢苏敏,是真的心疼。六十多岁的人,兜里揣两千块,说走就走,一路往西跑。她开着那辆旧车,拍点风景照,语气也笨拙,反而让人觉得真。谁不想要这种勇气?

她成了很多人心里的出口。可没过几年,她出现在红毯、节目、直播间里,讲话开始带着“代表女性”的口吻,甚至硬要把动画片里的猪妈妈拉出来当例子。

那一瞬间,观众的心就凉了。独立不是口号,更不是要别人跟你一起上路。

问题是,光一旦被推成灯塔,方向就不全是你自己能掌控的。苏敏上节目,上直播,话慢慢往口号上靠,像是有人在她耳边提醒“阿姨要有观点”。

她开始点评动画片《浪浪山小妖怪》,把猪妈妈拎出来做比方,问能不能离开浪浪山。镜头前这话是利落,可屏幕外有人皱眉了。

不是每个普通人都能把现实按下暂停键,谁家不是几口人绑在一起的柴米油盐。你可以选择远方,但不该用“独立”二字把留在原地的人都归到“没醒”的一边。

网上的风向就这么拐了弯。有人继续夸她勇敢,有人开始说她不顾家,还有人因为她的站台而抵触那部电影。我不急着替谁辩护,我只看脸。

她早年的照片里有股倔劲,像北方冬天的晴天,冷但敞亮;后来频繁出镜,她的神情越发紧,像怕一闭嘴热度就掉。相由心生不是封建迷信,是人活得是轻是重,都会写在眼神里。你要常年背着“苦难”当招牌,面相迟早被压出纹路。

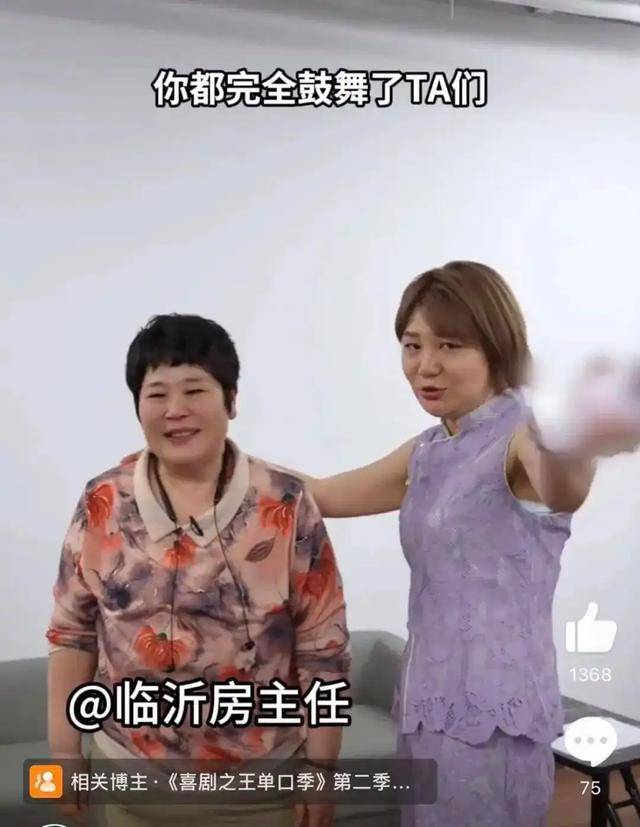

房主任的路子看起来正好相反。一个山东农村出来的妇女,站到脱口秀台上,讲自己的婚姻,讲婆婆嫌她生俩闺女,讲净身出户带女儿闯。

观众笑着笑着鼻子酸了,觉得她是真在泥里挣扎过的人。票一夜之间被炒到上千,她被捧成“勇敢女性”的代表。这戏码我懂,舞台要效果,段子要反转,可底必须是真。

偏偏底没守住。旧采访被翻出来,婆婆早年就去世了,婚姻也不是谁包办的,是自由恋爱。村里人说她前夫老实,凌晨四五点出门去水果批发市场,挑好的摆在厂门口卖,晚上十点才收摊,挣到的钱都交她管。

一个小卖铺老板记得很清楚,说这男人脑子细,知道什么时段人多,懂得把位子占住。更扎心的是,房主任自己对女儿说过“妈妈要用这些事换钱”。这句话一出,所有笑点变刀口,扎在人心上。

有人替她辩,说脱口秀可以加工。对,可以加盐加辣,但不能把蔬菜换成塑料。你可以把真实的细节打磨得更有戏剧性,但不能从别人的伤口里偷一段故事贴到自己身上。

更何况,那些年她自己也承认过前夫戒了赌,转头去卖水果,收入比想象的好。连“2010年我买了智能手机”这种小细节都经不起推敲——那个年份,智能机在她所处的环境里还远没普及。细枝末节一连串不对劲,观众就会本能地后退一步:那我到底在为谁鼓掌?

把两个人放在一处看,像实验室里的对照组。苏敏是真苦,后来讲多了,把“真”推成了“设定”;房主任是戏好,先设了定,再去补“真”。

一个让人疲,另一个让人腻。

说白了,一个把独立活成了流量,一个把苦难当成了手艺。可这两条路最后都要回到同一处——生活本身会验货。

你对着镜头强调十遍不如对着锅台把晚饭做好一顿,你在台上抖十个包袱不如在凌晨四点摸黑出门去一趟菜市。观众不是傻子,屏幕隔不住生活味,真假一闻就知道。

我并不想借她们来定罪“女性独立”。相反,我是想把这四个字从舞台和话术里拽下来,放回到走路的人身上。我在川西的小城见过那样的独立:清晨六点,菜市场口一位阿姨推着一辆简陋小车,车上固定着做早餐的铁板,边烙饼边哄着手机那头的孙子别哭。

她不谈主义,不喊口号,但手上的动作稳又快,找零不差一分。我也在火车上见过另一种独立:靠窗位的大哥把行李挪开,让对面的大姐把腿伸直,那大姐说“谢谢,我出去打工十年了,今天回家”,眼睛里亮汪汪。

她们不需要被谁“代表”,她们就是自己。

如果说苏敏的偏差是把“个人选择”推成“集体模板”,房主任的偏差就是用“集体悲情”去换“个人掌声”。前者容易把别人逼上道德审判台,后者容易把自己推上信誉悬崖。

真正难的,是在喧嚣中把话收回来,承认我的路只对我有效,你的日子由你自己定义。你不必把远方说成唯一的答案,也不该把苦难包装成贩卖的货物。

最可惜的是,她们本来都闪通过光。苏敏第一次出走那会儿,连自拍都生涩,视频里风声比人声大,可就是那点笨拙,像一把钝刀划开了很多人心上的一层皮;房主任第一次讲段子时,眼神里有一点怯,笑点到了也不抢话,那是命运磨出来的节奏感。

可当人开始“自我复制”,故事会自动变甜或变辣,少的永远是真味。你看久了,就会腻。

这几年我学会了一个判断法:看一个人的“用力方向”。如果用力是在把生活过稳,把关系理顺,把身上的结一点点解开,那张脸会越活越柔和;如果用力是在把标签贴紧,把立场喊响,把情绪当鞭子甩向别人,那张脸会越活越紧。

苏敏后来变得紧,房主任一直在紧。紧的人,累;累的人,面相不可能好看。相由心生,到底不过是“心往哪儿使劲,脸就跟着哪儿去”。

说到这儿,回到那个夜里并排刷到的两个画面。我突然觉得,真正该让人心里有敬意的,不是红毯镜头,也不是爆梗时刻,而是那些不在线、不发声的长时间。

漫长得足以淹没掌声,也漫长得足以筛掉空话。

比如一年里你真陪家人过了几个节,真在凌晨醒来过几次,真承认过自己错几回,真在该闭嘴的时候闭过嘴。

这些东西都不上热搜,可它们比热搜更能决定一个人的面相。

如果非要落个结尾,我愿意把答案留给那位路边倒小石子的阿姨。她没有粉丝,没有剧本,没有“女性互助”口号,也没有“出走宣言”。