不知道大家最近在看啥剧,我反正是一直在追《生万物》,《生万物》的剧情冲突,紧凑且激烈,一发又一发催泪弹,让观众猝不及防!

《生万物》最后的大结局中,抗战胜利了,天牛庙村又恢复了往日的平静,农民们终于翻身,走向新时代,而《生万物》大结局后,我正愁着接下来要看哪部剧的时候,央视八套又出手了,一看《生万物》的热度这么高涨,瞬间就又拿出了压箱底的大剧,胡军主演的抗战大剧《归队》。

那么,这部剧到底如何?它究竟接不接得了《生万物》的班?

接档《生万物》

《归队》的上线,正好接档了收视热门剧《生万物》,市场对《归队》的关注度也很高,观众们也希望这部新剧能延续《生万物》的热度和精彩剧情。

然而,《归队》上线后,实际市场反响和收视成绩未能达到预期。开播次日,该剧的收视排名未能进入前五,仅位列第六,这个成绩甚至低于一部已播出三周的剧集。

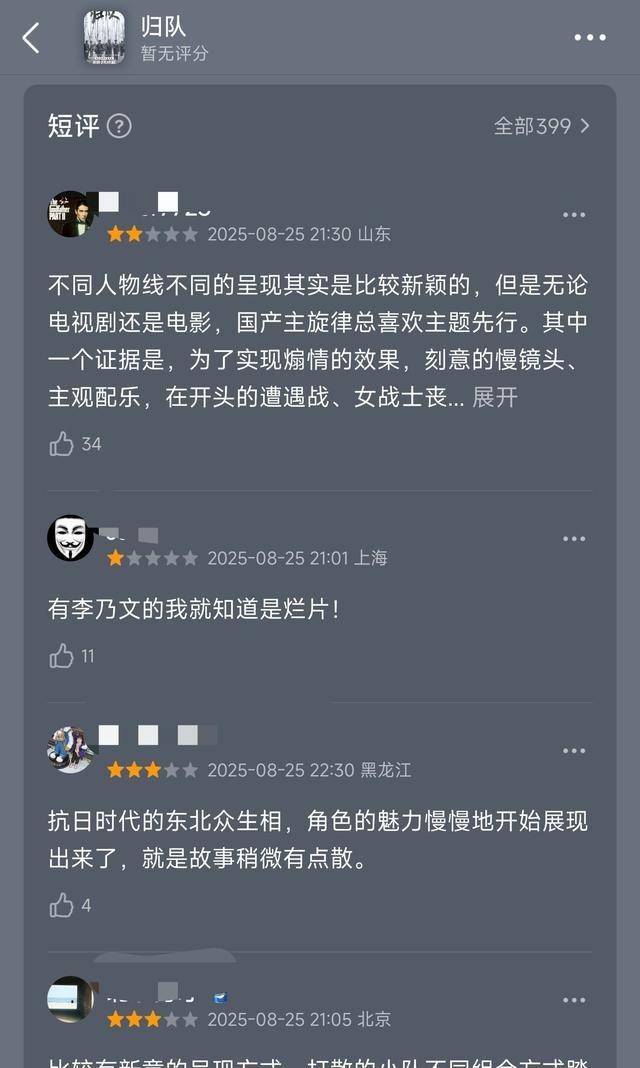

在公众口碑方面,《归队》遭遇了广泛的负面评价,评分网站上差评占多数,许多观众对剧集质量表现了显著失望,有评论指出,《归队》在叙事上可能存在“贪多嚼不烂”的问题。

剧集预告片强调了“小人物群像”的叙事角度,聚焦普通战士,鲁长山、汤德远、万福庆等角色被设定为具有独特背景与鲜明特征,这原本是剧集吸引观众的看点。

《归队》的核心故事线,原本围绕一支抗联小队如何在极其艰难的环境下重新集结展开,胡军饰演的鲁长山,初期计划通过“搞钱、找人、搞枪”三个步骤来组建队伍。

小队通过寻找百年老参等方式,成功筹集了队伍所需的经费,队伍成员来自不同背景,但最终成功汇聚并形成了战斗力,曾为东北旅长的柳八爷,为这支小队提供了大量的军火支持。

队伍随后被指派前往苏联,接受更高级别的军事技能培训,此次培训旨在提升队伍的战斗能力,为未来更重要的抗战任务做准备,最终,这支经过磨砺的队伍成功归来,并在抗战前线取得了显著战果。

叙事混乱

剧集开篇讲述一支由16人组成的抗联小队,于1938年在东北地区与主力部队失联,这支小队与日军交火后,进一步被拆散为四个独立小组,剧集整体叙事结构分散,缺乏核心凝聚力。

四条线索在剧中频繁切换,导致观众难以分辨主要角色和故事主线,剧集被批评连续多集缺乏必要的情节递进和转折,只停留在交代各条线索进展,剧中还存在多处不符合常理或逻辑的细节。

评论者将这些细节戏称为“沙子”,角色汤德远腿部受重伤并跳入激流后,在东北严酷冬夜下,衣物竟能迅速自行干燥,汤德远在受伤状态下,能够轻易制服并击杀一头特效粗糙且孤身出现的野狼。

汤德远在极度受伤的条件下,仍能独自拖着另一名重伤战友行进数日,这些情节呈现了主角能力的不真实强化,另一支线中,高云虎和万富庆从失散到突然出现在淘金队,情节缺乏过渡交代。

剧本随后通过闪回形式,补充他们被骗至淘金队的过程,这种叙事冗余且打乱节奏,其中万富庆从臭水沟逃出后,头发迅速变得蓬松,再次展现不合理情节。

角色兰花儿行为逻辑存在缺陷,例如,她在敌人环伺的危险环境下,与母亲在显眼处长时间高声哭诉,兰花儿因犹豫不决,未能及时行动,导致母亲被伪军枪杀。

当兰花儿家人被日军处决时,她在附近高声呼喊,未能考虑到自身安全而暴露位置,兰花儿的间接失误被认为是导致其家人遭遇不幸的直接原因。

胡军主导的线索中,一支经验丰富的采参队伍,在深山中竟有人因饥饿而死,这一情节与此前有角色在野外能轻易获取食物的设定形成矛盾,显得自相矛盾。

剧集过度追求煽情效果,对主角进行不切实际的能力强化,这种刻意的英雄塑造方式,反而削弱了战争的真实残酷性,剧中频繁且随意让部分角色下线,未能有效触动观众情感,反而引发负面情绪。

影像精良难挽颓势

剧集高额制作投入,体现在画面呈现出的真实感上,《归队》采用全实景拍摄方式,避免了绿幕制作,提升了观众沉浸感,东北长白山区的真实自然风光,包括光影变化和山水景色,充分融入画面。

摄影师俞宁辉,以其在自然风景拍摄方面的专长,为剧集带来了电影级视觉效果,摄影技术巧妙运用景深,既能细腻捕捉演员表情,也使自然背景成为叙事一部分。长白山秋天的斑斓色彩和冬季的漫天冰雪,旨在展现抗联战士的坚韧不拔。

剧集通过真实场景的运用,力求还原战火纷飞年代的艰苦环境,剧中主要演员,如胡军和李乃文,其表演稳定且富有感染力,青年演员饰演的“阿贵”一角,通过疲惫却坚定的眼神,成功塑造了人物的信念感。

蒋欣在剧中的出场表现,被赞赏为“风情万种”且“游刃有余”,赋予角色独特的魅力,她的角色能带给观众一种安全感,这些优秀的影像和表演,提升了观感体验。

然而,这些优势最终未能弥补剧本层面的根本性缺陷,面对叙事与逻辑的硬伤,再好的硬件和表演也显得力不从心,这让观众感到非常可惜。

我们的思考

《归队》从高期待到低口碑的转变,不仅是其自身创作的失败,更深层次反映出当代抗战题材剧在叙事、逻辑与情感表达方面普遍存在的问题。

一部剧集,即便拥有顶级制作班底和星光璀璨的演员阵容,一旦叙事逻辑出现偏差,细节处理粗糙,观众的信任便会迅速瓦解,我们看到,过度煽情和脱离现实的角色塑造,往往适得其反,引发观众反感。

抗战题材剧在追求宏大叙事与英雄塑造时,必须警惕脱离现实、逻辑硬伤和情感失真的陷阱。《归队》的经历提醒创作者,真实感和严谨性是打动观众的基础。

未来的抗战剧创作,应在坚守历史真实的基础上,更注重故事的严谨性、人物的立体性和情感的真挚性,避免“贪多嚼不烂”的误区,以真正触动人心的方式讲述历史。

观众希望看到的是有血有肉的人物,是符合逻辑的情节发展,是能引发共鸣的真实情感。这并非要求剧集完美无缺,而是期待创作者能够用心讲好每一个故事。