主编温静导读:本文聚焦短剧突破 “小众娱乐” 范畴成为全民文化现象后,行业普遍关切的核心议题,阐述了短剧在叙事层面存在的流量导向下内容趋同困局与移动端适配革新的博弈、扎根于用户情绪与时间双重刚需、低成本高周转产业模式及 AI 算法技术支撑的生命力密码,以及 “内容为王” 是陷入流量至上的贬值危机还是转向情绪价值导向的重构争议,并结合短剧行业从野蛮生长到寻求规范的发展现状,揭示其在争议中平衡商业价值与文化责任、迈向成熟的行业未来方向。

来源:传媒内参—主编温静

当2024年Q2《墨雨云间》以"短剧思维"实现单部分账破1.2亿元,当北美市场的ReelShort以"日均追更10集"的节奏登顶下载榜,当公园长椅上的老人与地铁通勤族同时为屏幕里的"逆袭故事"驻足——短剧早已跳出"小众娱乐"的范畴,成为渗透全民生活的文化现象。伴随热度而来的,一些问题始终萦绕:它究竟在创造新叙事,还是重复旧套路?风口之下,真正的生命力藏于何处?

叙事困局:

新表达突围与旧套路依赖的博弈

短剧的叙事评价呈现鲜明两极:支持者盛赞其打破长剧桎梏,反对者则批判其"换皮不换骨"的创作惯性。解开这一矛盾,需从叙事逻辑与行业现实双重维度剖析。

1.流量导向下的内容趋同困局

打开任一短剧平台,"霸总""赘婿""重生逆袭""婆媳矛盾"四大题材占据超80%内容池。剧情逻辑高度同质化:开篇必设强冲突(女主被陷害、赘婿受辱),中期靠"打脸反派"制造密集爽点(霸总救场、身份反转),结尾或以圆满结局收束,或留悬念勾连下季。这种"冲突前置—爽点密集—情绪闭环"的模式,本质是对传统网文与狗血剧套路的浓缩复刻。

以2024年泛滥的"赘婿"题材为例,某制作方负责人透露:"一部爆款出现后,半个月内会涌现20部同类作品,数据证明这类题材付费转化率最高,平台也更愿倾斜流量。"人物塑造同样陷入脸谱化陷阱:男主必是"全能强者",女主多为"柔弱待拯救"或"困境中崛起"的模板,反派则沦为"坏得彻底"的工具人。这种简化处理实为适配"短平快"节奏——单集2-5分钟的时长难以承载复杂人物弧光,只能靠标签化形象快速建立观众代入感。

2.移动端适配的叙事革新

但若因此否定短剧的叙事价值,则失之偏颇。在套路化外壳下,短剧正探索适配移动端的新表达逻辑,其革新体现在三个维度:

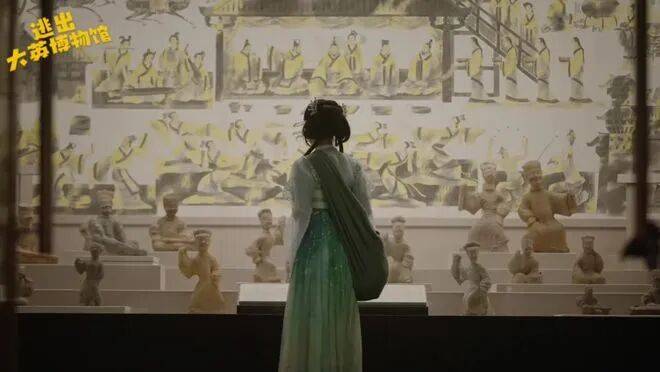

碎片化叙事的"微闭环"设计。与长剧"线性叙事+支线铺垫"不同,短剧采用"单集有爽点,全剧有主线"的结构。如《逃出大英博物馆》每集3分钟,既讲述"文物拟人寻乡"的独立小故事,又以"寻找同伴"主线贯穿全篇。这种设计完美适配通勤、午休等碎片化场景,避免了长剧"前看后忘"的观看门槛。

现实题材的微切口表达。不同于传统剧作的宏大叙事,短剧擅长以小视角切入社会议题。这类作品证明,短剧并非只能依赖"狗血",细腻的现实叙事同样能打动人心,构成对传统叙事的有效补充。

生命力密码:

需求、模式与技术的三重支撑

从2021年不足50亿元到2024年突破350亿元的市场规模,短剧的爆发并非偶然。其真正生命力扎根于用户需求、产业模式与技术支撑的深层土壤。

1.用户需求:情绪价值与时间适配的双重刚需

短剧核心用户覆盖18-60岁全年龄段,需求本质高度一致:以最短时间获取明确情绪反馈。对18-30岁年轻群体,短剧是解压工具。现代年轻人面临的职场压力与社交焦虑,能通过短剧"快速打脸""轻松逆袭"的剧情在几分钟内释放,这种即时情绪补偿是长剧无法替代的——长剧需10集铺垫的爽点,短剧能即时兑现。对31-50岁中年群体,短剧是低门槛娱乐。这一群体时间被工作家务切割,既无精力追长剧,也对复杂设定缺乏耐心。短剧"每集独立爽点"的特性允许"随时暂停续看"。对51岁以上老年群体,短剧是情感陪伴。老龄化背景下,"子女不在身边"的孤独感使老人更易被"家长里短"剧情打动。而"大字幕、慢节奏、方言版本"等适配设计降低了使用门槛。

这种全年龄段覆盖、精准满足情绪需求的特性,让短剧突破圈层限制,成为真正的"全民内容"。

2.产业模式:低成本高周转的商业闭环

短剧爆发离不开"轻资产、高回报"的产业逻辑,其运营模式完全适配互联网快消品特性:

低成本控制。中等质量短剧单集成本1-5万元,20-50集全剧总成本仅50-200万元,远低于网剧(单集百万级)与电视剧(单集千万级)。简化制作是关键:室内场景为主、新人演员担纲、7-15天拍摄周期。

高周转变现。平台分账、用户付费、广告植入三大模式中,"分账+付费"为主流。某平台规则显示,有效播放每千次分账50-80元,破亿播放量可分账500-800万元,为成本的3-5倍。叠加单集1-3元的付费解锁,收益更可观。这种"快制快上快变现"模式形成资本投入的正向循环。

广分销渠道。传播已超越短视频平台,覆盖小程序、智能电视、海外市场等全场景。微信"短剧盒子"小程序支持即点即看,电视端"短剧频道"满足家庭观看,ReelShort、Viki等海外平台将国产题材改编为英文版本。多渠道分发避免了单一平台依赖风险。

3.技术支撑:AI与算法驱动的工业化生产

技术革新推动短剧从"手工制作"迈向"工业化生产",大幅提升供给效率。

AI降低创作门槛。剧本环节,输入"赘婿、打脸、家族危机"等关键词,AI能10分钟生成10集框架;拍摄环节,虚拟场景技术使某团队成本降低40%;后期环节,AI自动剪辑配音将周期从10天缩至3天。

技术介入不仅提升效率,更催生个性化内容可能。随着AIGC成熟,"用户定制短剧"有望实现——输入题材、人设、结局即可生成专属内容,将进一步强化短剧生命力。

内容为王:

颠覆还是重构?

"内容为王"的行业法则在短剧领域引发争议:是流量至上架空了内容价值,还是情绪价值重新定义了内容内涵?争议本质是对内容价值的认知差异。

1.流量至上的内容贬值危机

质疑声主要集中于三方面:

低俗化倾向。部分作品刻意渲染暴力、色情、拜金价值观:男主雇凶报复反派、女主靠嫁豪门逆袭等剧情传递扭曲导向,对青少年影响尤甚。

同质化严重。"霸总""赘婿"题材泛滥导致审美疲劳,同质化不仅降低体验,更引发"劣币驱逐良币"——优质现实题材因数据不佳被冷落,套路化内容反而批量生产。

创作粗糙化。快周转诉求导致剧本台词尴尬(如"女人,你成功引起我的注意")、新人演技生硬、画质模糊等问题,使短剧被贴上"粗制滥造"标签。某评论人犀利评价:"部分短剧像快餐,能果腹却无营养。"

这些问题让"内容为王"显得名不副实——当流量成为唯一标准,响应机制,内容的思想性与艺术性自然被边缘化。

2.情绪价值导向的内容重构

跳出传统评价体系可见,短剧正重新定义内容价值维度。在短剧逻辑中,"好内容"不必制作精良、思想深刻,而需快速击中情绪、适配场景——这种用户需求导向的内容观,正是对"内容为王"的重构。

内容价值=情绪价值×场景适配。传统长剧如《人世间》以思想深度见长,短剧则更重即时情绪反馈与场景适配。《大妈的世界》通过"大妈反诈骗"等搞笑段子,让用户5分钟内获得轻松体验,这种"浅价值"精准适配碎片化放松场景,恰是用户需要的好内容。

内容生产=小而美的精准创作。短剧的"内容为王"不依赖大制作大IP,而在于小切口精表达。《逃出大英博物馆》无大牌演员与豪华场景,却以文物寻乡的细腻情感打动亿万观众,20亿播放量证明:抓住共情点的小成本作品,同样能实现内容价值最大化。

内容边界=跨场景价值延伸。短剧价值已超越娱乐本身,向社交、消费、知识领域延伸。美食短剧《小镇厨神》在逆袭主线中穿插家常菜做法,职场短剧《律师的日常》借剧情普及劳动法知识,用户评论"看剧还能学维权"。这种"娱乐+实用"模式拓展了内容边界,使其成为信息与技能载体。

结语:

在争议中走向成熟的行业未来

回望短剧爆火历程,叙事争议、生命力密码与内容重构,实为新兴行业从野蛮生长到规范成熟的必经之路。它有套路化短板,也有移动端适配创新;有流量至上浮躁,也有用户需求导向清醒;有低俗化风险,也有正向价值潜力。

短剧的未来,不会是完全抛弃套路,而是在套路基础上实现微创新,让叙事更细腻、人物更立体;不会依赖流量红利,而是靠优质内容形成长期竞争力;不会局限于娱乐,而将向多场景多价值方向延伸。

正如所有新兴行业,短剧发展需要时间、包容与监管引导。当行业在流量与质量间找到平衡,在商业价值与文化责任间实现统一,便能真正摆脱"昙花一现"质疑,成为中国文化产业的新名片。