一夜之间,300亿票房硬汉吴京跌落神坛,被“京学”狂潮推向舆论深渊。

那些曾经被奉为真性情的言行,如今却成为群嘲的靶点。

这究竟是英雄的宿命,还是时代洪流下,中国电影、观众审美与男性气质观念剧烈冲突的必然结果?

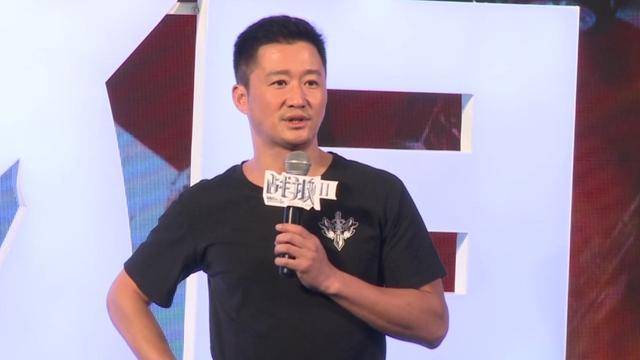

“爱国硬汉”是怎么炼成的

从万民追捧的票房巨兽,到全网解构的“京学”标靶,吴京的舆论滑落,像是一场突如其来的风暴。

似乎一夜之间,那个扛起300亿票房、高喊“犯我中华者虽远必诛”的国民英雄,就被淹没在了“矮木拆腻子”和“贱不贱呐”的戏谑声中。

这真的只是一场简单的“人设崩塌”吗?不,没那么简单。

吴京的故事更像一面棱镜,它折射出的,是近十年来中国电影市场、观众心态和所谓“男性气质”的剧烈变迁与冲突。

我们今天不评判吴京本人,而是想透过这面棱镜,看看背后到底发生了什么。

吴京的“爱国硬汉”形象,从来不是他一个人的独角戏。

这是一个时代、市场和个人特质三方合力,共同锻造出的完美产物。

在特定的时期,这三个齿轮严丝合缝地咬合在了一起。

先说市场,资本的嗅觉最灵敏。

当投资方发现,一部电影只要贴上爱国标签,就能凭空多出超过40%的票房溢价时,钱就找到了方向。

于是,《战狼2》以56亿的惊人成绩横空出世,吴京个人总票房也一路狂飙突破300亿,市场用真金白银把他推上了神坛。

观众的情绪也需要一个出口。

那时候,大家心里憋着一股劲儿,民族自豪感空前高涨,急需一个具象化的英雄来承载这份情感。

吴京恰好就是那个人。

他不是科班出身的奶油小生,而是真的为了拍电影去部队里待了两年,还被评为标兵的硬茬。

汶川地震,他二话不说就跑到灾区扛物资。

这种真实的履历,配上“犯我中华者虽远必诛”的台词,简直是天作之合。

观众在他身上投射了对阳刚、担当和国家强大的所有想象。

而吴京本人的性格,更是给这把火添了最旺的一把柴。

当外媒质疑《战狼2》的民族主义时,他一句发音并不标准的“IamChinese”脱口而出。

当观众质疑主角光环太重时,他直接回怼:“贱不贱呐?!”

这种“生猛直给”的风格,在当时被解读为“真性情”、“不做作”,完美契合了他的硬汉人设。

市场需要他,观众拥抱他,他自己也乐在其中,一个强大的文化符号就这样被牢牢焊死了。

当硬汉走进显微镜

然而,当一个符号被捧得太高,它也就变得无比脆弱。

公众很快就拿起放大镜,开始用这个“爱国硬汉”的绝对标准来审视吴京生活中的每一个毛孔,任何一丝不符,都会引发剧烈的反噬。

“京学”的诞生,就是这场审判的开端,它标志着人们从全盘接受,转向了肆意玩弄和颠覆这个符号。

第一场审判,是关于“纯度”的。

吴京前脚代言着国产手机中兴,后脚就在金鸡奖后台被拍到使用苹果手机。.

这一下就炸了锅,“爱国是工作,用苹果是生活”的嘲讽铺天盖地。

尽管他后来解释华为创始人也用苹果,但没人听了。

这种苛刻的审判逻辑,很快蔓延到方方面面。

缅北诈骗案舆论沸腾,网友因为他没发声就冲他。

九寨沟地震,网友拿着《战狼2》的票房,逼他必须捐一个亿。

那个曾经由他亲手铸造的符号,反过来将他牢牢绑架。

第二场审判,指向了“气质”。

吴京在采访里让摄像师晃动机器来表达爱国自豪感,这种被网友形容为“城乡结合部”或“快手式”的表达,与追求精致、多元的年轻网络文化格格不入。

他把屈原的“吾将上下而求索”写错了字,在被问到不认识EXO时,脱口而出“这男的女的呀?”。

这些细节被一一扒出,贴上了“土味”、“没文化”的标签,消解着他银幕英雄的光环。

最猛烈的审判,来自“性别”领域。

他在综艺《幸福三重奏》里的表现,几乎把他曾经的“宠妻狂魔”人设砸得粉碎。

煮面自己先吃,玩游戏输了怪老婆,都成了槽点。

那句“我媳妇哭,我就烦”,更是被视为“直男癌”的铁证。

他对儿子未来如果“娘炮”就要“大嘴巴抽他”的言论,以及劝漂亮小女孩“不要进入影视圈会被污染”的话,在性别议题日益敏感的今天,彻底点燃了舆论的火药桶。

票房神话的副作用

吴京的困境,早已超出了个人范畴,它更折射出整个中国主旋律商业片所面临的瓶颈。

他开创的“中小成本主旋律大片”模式,曾经是点石成金的法宝,如今却成了困住他自己和整个行业的牢笼。

创作的牢笼首先体现在观众的审美疲劳上。统计一下他近十年的作品,军人或硬汉类角色占比高达87%。

观众看来看去,都是那个熟悉的“战狼腔”。

《流浪地球》里一句“moss,你这是杀人”,也被指表演生硬,还是那个“硬汉咆哮式”的套路。

到了中美合拍的《巨齿鲨2》,这个问题彻底爆发。

北美观众嫌它说教味太浓,中国观众骂它无脑迎合好莱坞,两头不讨好,豆瓣评分只有5.7。

一份2024年的调研显示,高达68%的00后明确表示,反感这种“强行热血”的叙事。

吴京的核心观众,正在悄悄流失。

资本的枷锁则更加沉重。当“吴京模式”被验证为成功密码后,资本便开始疯狂复制。

据说吴京的工作室,一天能收到二十多个“单兵灭敌军”的同质化剧本。

这种竭泽而渔式的压榨,不仅加速了观众的厌倦,也堵死了吴京本人寻求转型的所有道路。

他并非没有尝试过。

早在《杀破狼》里,他饰演的那个白衣杀手就曾惊艳四座,证明他有能力驾驭更多元的角色。

但市场的洪流,已经不允许他回头了。

更微妙的是来自同行的疏离。

吴京的成功,本质上是打破了传统电影圈的规则,动了太多人的蛋糕。

一个香港导演曾直言,他“一个人吃掉半个动作片市场”。

《长津湖》庆功宴上,与成龙那边的众星捧月相比,吴京这边显得颇为冷清。

他与甄子丹在《杀破狼》片场那段真打的巷战戏,至今仍被反复提及,两人关系微妙。

这种“打破规则却不带人玩”的姿态,让他成了票房上的巨人,却也可能是行业内的孤岛。

结语

回过头看,吴京的这场舆论风波,映照出的不是一个人的“崩塌”,而是一个时代的流动与变迁。

他因完美契合了一个时代的宏大叙事而崛起,也因无法完全适应新时代多元、审慎、平等的文化语境而陷入争议。

他就像自己手书于《演员的自我修养》照片背后的那句话,“戏比天大,人比纸薄”。

在时代的聚光灯下,任何人都可能被无限放大,也可能被轻易撕碎。

这面破碎的棱镜,其实给所有人都提了个醒:在今天的舆论场里,任何单一、刚性的符号化人设都极度脆弱。

未来的观众和市场,可能不再需要一个刀枪不入、完美无瑕的“神”,他们更想看到的,是一个有血有肉、有优点也有瑕疵的,真实的“人”。

吴京的未来会怎样?

或许,这取决于他能否从这面破碎的棱镜中走出来,重塑一个更具韧性和多维度的自己。