2025年,《歌手》成为现象级综艺。

然而,比节目更受瞩目的,却是那个每一期都在“变身”的女孩——单依纯。

初登场,她穿着一袭白裙,以一曲《珠玉》震撼全场,连林志炫都败下阵来。

第二期,她用空灵的嗓音唱出《天空》,稳稳蝉联冠军。

可谁也没想到,几期之后,这位被誉为“天才少女”的大魔王,突然来了个大反转。

她改编了李荣浩的《李白》:旋律抽象、歌词诡谲,小动作不断,一句“如何呢?又能怎?”唱得观众满头雾水。

粉丝懵了,评论区炸了——有人说她疯了,有人说她封神。

但无论赞美还是质疑,大家心里都冒出同样的疑问:

这个小姑娘到底是谁?她凭什么敢在全国观众面前这么“任性”?她究竟在想什么?

---

一、从“穷养”到天赋型选手

2002年,浙江某个小县城,单依纯出生在一个再普通不过的家庭。

八岁那年父母离异,她被送去乡下爷爷奶奶家,成了“多余的人”。

学校普通,手机老旧,衣服洗到发白——她的成长环境和那些一出生就被安排琴棋书画、名校起跑的“天才”毫无关系。

母亲靠开五金店勉强维持生计,父亲只是个普通打工人。为了送她去学声乐,母亲硬是贷款五万。那一年,她18岁。别人拼命备考,她却肩上背着“赚钱还贷”的压力。

她曾说过,如果没有这笔债,她可能不会参加《中国好声音》。她唱歌,不是为了名利,不是为了追梦,而是单纯地想把钱还上。

于是成名后,她几乎不停歇——综艺、演唱会、晚会,一个不落。

在外界眼里,她像是“幸运儿”,天赋满点,一夜成名。

可在她心里,她只是个拼命跑出来的穷孩子。

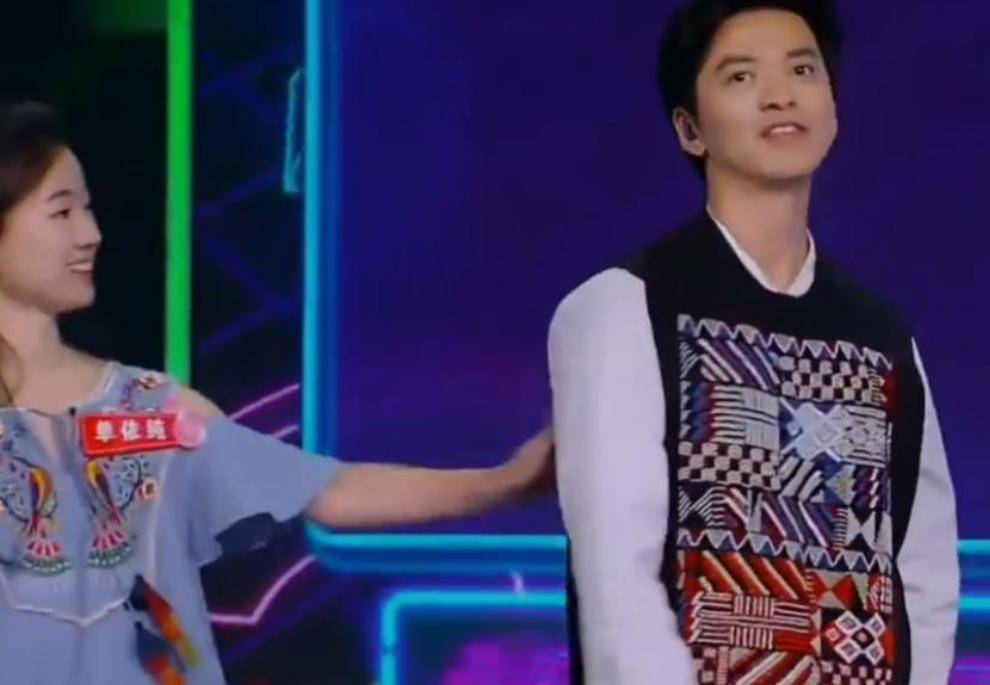

其实,她早在2018年就出现在湖南卫视,还是个15岁的素人,与李健合唱。那次,她害羞地想拍拍李健的肩膀,又迅速缩回手,单纯却打动人心。李健记住了她,而她也在心里悄悄种下了“唱歌或许能换来另一种人生”的种子。

几年后,她在《中国好声音》舞台上一曲《永不失联的爱》四导师齐转,正式出道。

---

二、不是“乖乖女”,而是疯得真

安静的脸庞常常让人以为她是乖巧听话的好学生,其实恰恰相反。

在综艺里被问“想要什么超能力”,别的明星回答“治愈人心”或“守护世界”,她却脱口而出:“分身术,可以唱五场音乐节,赚五份钱。”现实得让人哭笑不得。

她对“家”的情感也不浓。小时候缺爱,让她对亲情格外冷静。一次节目里,袁娅维随口问“你妈妈在做什么”,她淡淡回一句:“在家带弟弟。”短短几个字,却藏着复杂的理解与无奈。

可唱起《萱草花》,母亲的一封信还是让她泪流满面。她说,这是第一次真正感觉到“妈妈”想靠近自己。缺失让她敏感,也让她的歌声格外撕裂。那种痛感不是刻意煽情,而是一种深入骨髓的共情。

所以,她的演绎常常带着“超龄”的厚度。比如在《歌手》上轻唱《一个人跳舞》时,观众感受到的并非舞台表演,而是她真实的日常。

她可能真有点疯:睡不着就半夜拖地,演出前随意打盹,不在乎外界评价,甩下一句“又能怎”。疯得真,疯得有趣。

---

三、不讨好世界,只讨好自己

出道五年,她已站在同龄人难以企及的高度:两次春晚、三场万人演唱会、在《歌手》连连夺冠。

但她偏不走“天后模板”。

她敢在舞台上唱陌生到观众几乎听不懂的歌——《李白》《纯妹妹》《一个人跳舞》……一首比一首“不讨喜”。

她清楚,这样的歌赢不了票数,却依旧坚持。

有人说她倔,她只是轻描淡写地笑一句:“试试又如何?”

她不是来讨好世界的,而是来找答案的。她渴望音乐不只是悦耳,而是能探索未知。

她没有经营“悲情人设”,也没有刻意维持“清纯剧本”。她可以直白说“唱歌就是为了赚钱”,也能在万人场馆里唱得全场屏息。

她不是完美的“天才”,但她从不遮掩。

舞台上,她闪闪发光;生活中,她也只是个爱吃饼干的小姑娘。

她会沉默面对质疑,会默默练歌面对失败。

她不是天后,不是女神,更不是乖乖女。她只是一个靠声音奔跑到今天的年轻歌手。

她的歌,也许不都是“金曲”,但她的嗓音有自己的骨头;她的性格,或许并非人人喜欢,但她的态度足够坦荡。

---

年仅23岁的单依纯,还在唱,还在试。

每一次不妥协,都是她对世界的回应。

她不是资本包装出来的“高分艺人”,更不是流水线上的“预制菜”。

她只想唱出属于自己的声音。

而这个声音,正越来越清晰,越来越响亮。

就像她在《李白》里轻唱的那句:

“区区三万天,如何呢?又能怎?”

或许很多人听不懂,但一定会记得。