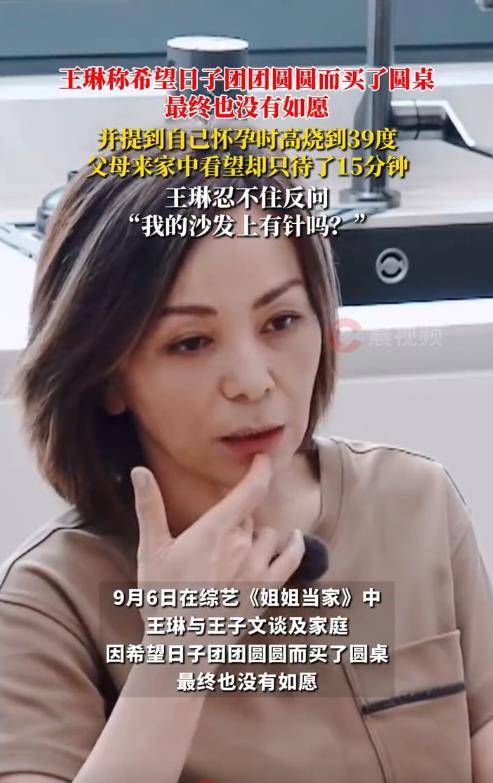

“我的沙发上有针吗?”演员王琳在综艺《姐姐当家》中轻描淡写的一句反问,揭开了一段令人窒息的原生家庭创伤。当#王琳怀孕高烧父母只待15分钟#登上热搜,无数网友在屏幕前感受到的,不仅是那个高烧39℃孕妇的绝望,更是中国式家庭关系中难以言说的隐痛。

事件回溯至王琳怀孕时期。突发高烧至39℃的她致电母亲求助,得到的却是冷冰冰的回应:“去医院啊,打电话给我没用”。就医后父母前来探望,仅停留15分钟便匆匆离去,留下孕中的女儿面对空荡的房间。这一刻,王琳记忆中那个始终冰冷的“人造革沙发”仿佛重现——从7岁被接回家到17岁,她睡了整整十年那个连翻身都吱呀作响的沙发。

这番自白彻底颠覆了舆论场对王琳的“刻板印象”。此前被贴上“让父母住养老院自己住别墅”标签的她,在节目中展现了另一面真相:父母入住养老院实为她的安排,但弟弟从未参与照料;她承担着赡养责任,却始终无法换取平等的关爱。这种贯穿一生的“重男轻女”待遇,塑造了她既渴望被爱又极度缺乏安全感的矛盾人格。

26岁那年,王琳将大她16岁的首任丈夫视为“父爱替身”,仓促步入婚姻却因情感错位最终离婚。她坦言如今对儿子产生“窒息式依赖”,甚至直言“若让我排序,毫不犹豫选儿子”——这恰恰折射出原生家庭伤害的代际传递:越是未曾被好好爱过的人,越容易在亲子关系中陷入过度补偿的循环。

节目中好友王子文的开解成为一抹暖色:“很多很多人爱你,你不缺点爱。这句话击中了无数有相似经历者的软肋。网友评论一针见血:“都说母慈子孝,不慈却要求孝就是最大的恶”、“接受父母不爱自己是人生必修课”。这些共鸣背后,是当代人对传统孝道文化的集体反思:当血缘关系中的爱与责任被强行绑定,那些未曾感受过温暖的孩子,是否还必须承担“完美子女”的社会期待?

王琳的故事之所以引发强烈共情,在于它撕开了家庭叙事的完美假面。原来光鲜的明星光环下,也可能藏着那个始终在沙发上睡不安稳的小女孩。而真正令人动容的,不是她最终与父母和解的结局,而是她在讲述这一切时,眼中仍有不甘与挣扎——这种真实,恰恰给了无数类似经历者自我疗愈的勇气:原生家庭之伤或许难以磨灭,但我们可以选择不再用父母的错误来惩罚自己。

正如心理学所言:不是所有父母都天生懂得爱孩子,但每个孩子都有权利重新学习爱自己。王琳的沙发之问没有答案,但提出这个问题本身,已然是对陈旧家庭伦理的一次勇敢叩问。