“您好,我叫新垣XX。”

“哦!新垣?是那个新垣结衣的‘新垣’吗?您是日本人?”

如果你姓“新垣”,这样的对话恐怕已经上演了无数次。

明明是传承了上千年的中国姓氏,是血脉与家族的印记,却因为一位异国明星的爆红,而在自己的故土上反复“被入籍”。

这不仅仅是尴尬,更是一种深刻的文化无奈。

这种无奈,并非“新垣”一家的烦恼。

在中国,还有几个同样古老而高贵的复姓——东野、端木,也正经历着同样的身份认同危机。

它们如同历史遗珠,本该在中国文化的土壤里熠熠生辉,却在流行文化的浪潮下,被大众的集体记忆“冲刷”到了隔海相望的日本。

“国民老婆”与推理大神:流行文化下的姓氏“挪移”

提到“新垣”,十有八九的人脑海中会立刻浮现出日本女星新垣结衣那治愈系的笑容。

她的超高人气,让“新垣”这个姓氏与“日本”画上了等号。

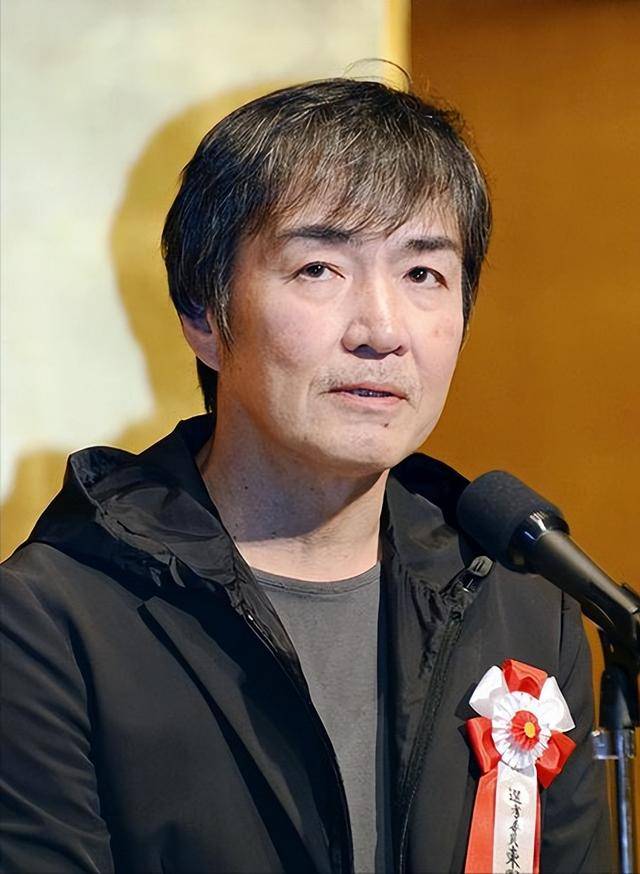

同样,一说“东野”,人们想到的必然是日本推理小说家东野圭吾,他的《白夜行》、《嫌疑人X的献身》等作品在中国拥有千万级别的销量,影响力巨大。

流行文化的力量是惊人的。它以最直接、最感性、最普及的方式塑造着公众认知,其影响力甚至超越了历史教科书。

当一个姓氏与一个深入人心的文化符号(如明星或畅销书作家)强力绑定后,大众的认知便会形成一条捷径,自动将二者划上等号。

这便是“新垣”和“东野”两个姓氏所面临的困境。

它们在中国的稀有,与它们在日本文化代表人物身上的高曝光度,形成了一种戏剧性的反差。

结果就是,这两个源自中国上古时代的姬姓贵胄,如今在许多国人眼中,却成了“舶来品”。

历史的讽刺:“新垣”的漂泊与回归

“新垣”的故事尤其具有历史的讽刺意味。这个姓氏在中国的历史可以追溯到周朝,周文王的儿子被分封到“新垣”这个地方,其后代便以封地为姓。

史书上还记载着战国时期的魏国将军新垣衍和汉代方士新垣平。

然而,汉代以后,新垣氏因故受到重创,人口锐减,逐渐淡出主流视野。

它的故事并未就此结束,而是漂洋过海,在另一个地方生根发芽。

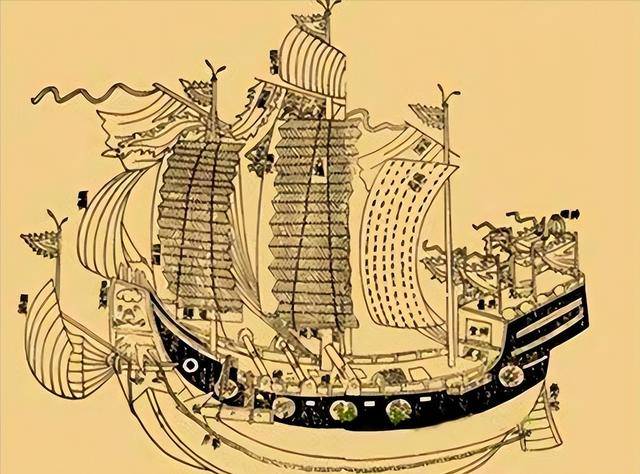

明朝洪武年间,朱元璋为加强与藩属国琉球的联系,派遣了大量福建沿海居民前往定居,史称“闽人三十六姓”。

这些移民中,有一部分林姓族人迁至琉球后,将姓氏改为当地地名“新垣”。

历史的车轮滚滚向前。19世纪末,日本强行吞并琉球,设立冲绳县。

那些曾经从中国大陆迁徙而来的家族,包括新垣氏,其后裔被强制纳入日本户籍系统,他们的姓氏也因此成为了日本冲绳地区的常见姓氏。

新垣结衣本人,正是冲绳出身。

这是一个令人唏嘘的闭环:一个源自中国的姓氏,经由国家间的藩属关系和移民政策,在琉球开枝散叶;又因近代政治的强行吞并,变成了日本姓氏;最终,通过现代流行文化的强势输出,回到它的发源地,却被当成了“外国姓”。

这段曲折的迁徙史,恰恰是对当下误解最有力的澄清,也充满了历史的无奈与吊诡。

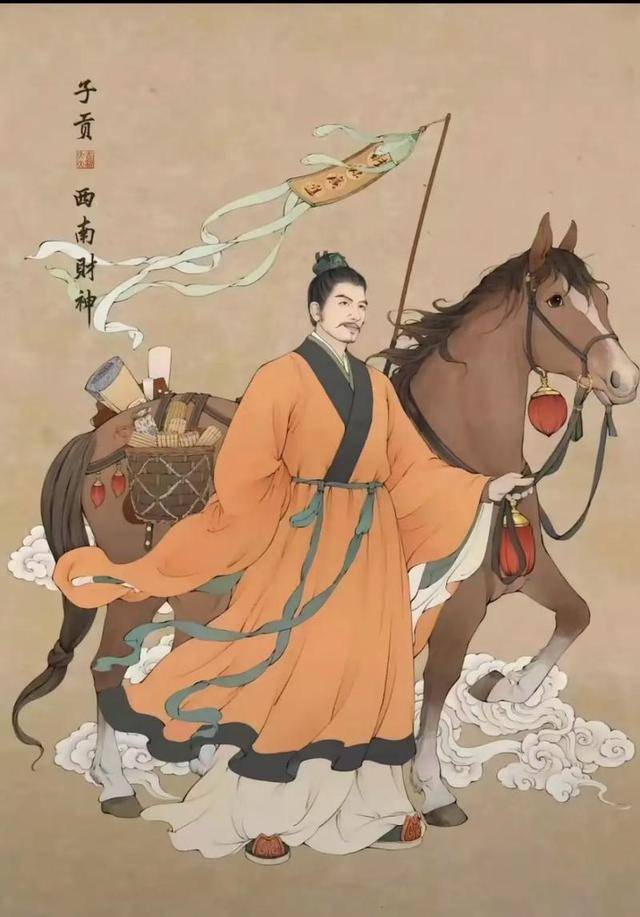

从“儒商之祖”到“日军高官”:“端木”的荧屏误读

与“新垣”、“东野”因名人效应而“改籍”不同,“端木”的误解则源于另一种强大的媒介——影视剧。

在众多抗日题材的影视作品中,“端木”这个姓氏频繁地被安在虚构的日本高级军官头上,他们往往形象“精英”,给观众留下了深刻的刻板印象。

然而,真实的“端木”姓,其血脉之高贵、文化底蕴之深厚,远超人们的想象。

端木姓的始祖,可以追溯到周文王的老师鬻熊。

而让这个姓氏名扬天下的,是孔子最得意的弟子之一——端木赐,字子贡。

子贡不仅是“孔门十哲”中语言能力最出色的弟子,更是一位极其成功的商人,富可敌国,被后世尊为“儒商之祖”。

他恪守“君子爱财,取之有道”的原则,将儒家的信义思想融入商业实践,留下了“端木遗风”的佳话。孔子去世后,众弟子守丧三年,唯有子贡为老师结庐守墓长达六年,其情义之深,感人至深。

这样一个承载着儒家文化核心精神与师生情谊典范的姓氏,在两千多年后的今天,却在荧屏上被塑造成了侵略者的代名词。

这种文化符号的错位,无疑是对历史的一种巨大误读。

姓氏误解背后的文化反思

为什么这些纯正的中国姓氏会被误解?除了流行文化和影视剧的直接影响,背后还有更深层的原因。

在1875年《苗字必称令》之前,绝大多数日本平民没有姓氏。

这场“全民造姓”运动中,人们取姓的方式极具随意性,最常见的就是以居住地的地名或地形为姓,如“山本”、“田中”、“渡边”。

这就导致日本姓氏中出现了大量与地理、自然相关的汉字组合。而中国的复姓,很多也起源于古代的封地名,如“东野”便源于“东野田”这块封地。

这种来源上的巧合,使得一些中日姓氏在字形和结构上看起来颇为相似,为误解埋下了伏笔。

根据公安部户政管理研究中心发布的报告,当代中国复姓人口本就稀少,“欧阳”作为第一大复姓也仅百万余人。

像端木、东野、新垣这样的姓氏,全国人口可能仅有数千或万人左右,在日常生活中遇到的概率极低。

这种稀有性,使得它们在大众认知中缺乏“存在感”,当一个更强势的文化符号出现时,其原有的身份记忆就很容易被覆盖。

姓氏,是连接个体与家族、历史与文化的纽带。

它不只是一个简单的称呼,更是一部微缩的家族迁徙史和文化传承史。

当“端木”、“东野”、“新垣”这些承载着数千年华夏记忆的符号被轻易地“开除国籍”时,我们失去的不仅仅是一个姓氏的归属感,更是对自身文化多样性和历史深度的认知。

这并非要指责流行文化的“入侵”,文化交流本就是双向且复杂的。

但这提醒我们,在拥抱全球化和现代文化的同时,不能遗忘那些沉淀在历史深处的、属于我们自己的宝贵遗产。

下一次,当我们再遇到姓“端木”、“东野”或“新垣”的同胞时,或许可以不再惊讶地问他们是否来自日本,而是可以会心一笑,知道自己遇见的是一位承载着古老而高贵血脉的中国人。

这本身,就是一种文化自觉与尊重。