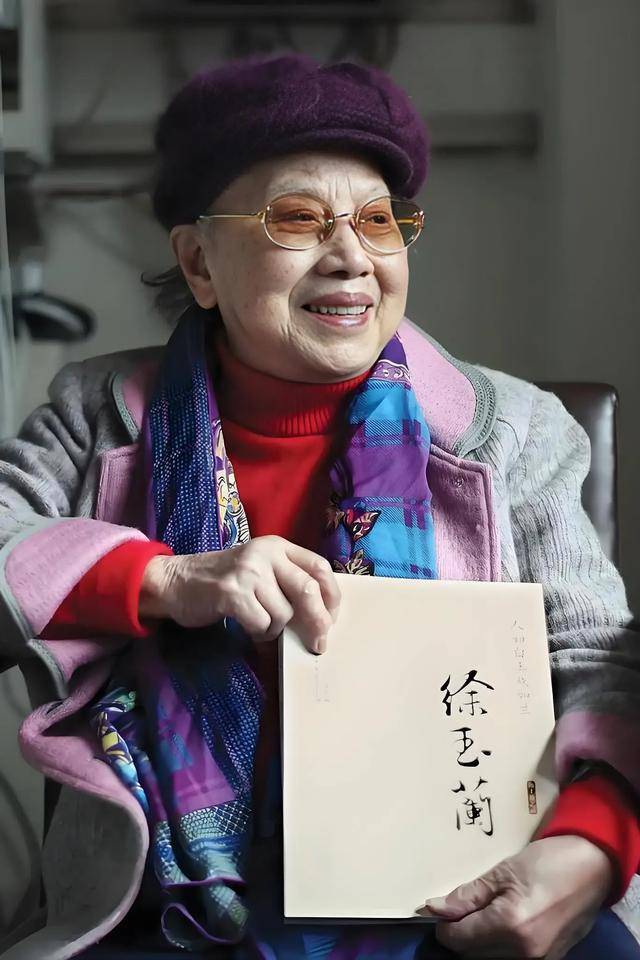

很多人只记得她舞台上的贾宝玉,却不太有人愿意提起她晚年的模样。

徐玉兰,这个越剧史上当之无愧的“小生鼻祖”,最后的几年,日子过得跟剧里那些孤臣孀妇差不多。舞台上她唱尽离合悲欢,灯光一灭,她一个人坐在屋里,连个说话的人都没有。

这就是她的人生反讽。

舞台的中心

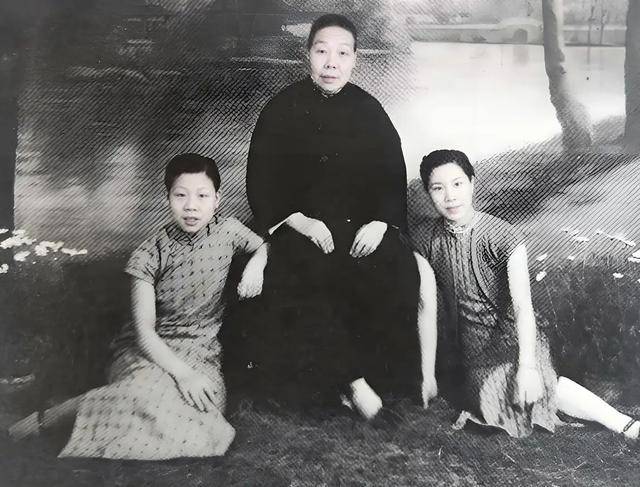

年轻时候的徐玉兰,真是“从泥里蹚出来的天才”。

12岁进班,13岁登台,没几年就唱成了头牌。她的嗓子、她的身段,再加上那股子倔劲儿,直接开创了“徐派小生”。

有人说,越剧能被几代人记住,少不了徐玉兰的一份力。舞台上,她能演风流倜傥的书生,也能演铁骨铮铮的将军。

你看她在《红楼梦》里演的贾宝玉,那真不是“女扮男装”,而是观众心里一惊:这就是宝玉本人。

那时候,她是舞台的中心。观众疯狂,同行佩服。有人甚至说过一句狠话:“没看过徐玉兰,别说你懂越剧。”

可她自己呢?她是认命的人。认命到什么程度?别人红了都想着捞钱、置产,她还在排戏,还在练功。戏台子就是她的家。

问题是,戏台子再热闹,下了台,她也得过日子。

命运的拐点

1942年,她在宁波演出,遇见了俞则人。一个是舞台红角儿,一个是穷教师。按理说八竿子打不着,可偏偏就对上眼了。

俞则人有什么?一辆旧自行车,一点书生气,再就是在乱世里那种守得住底线的骨头。徐玉兰偏就喜欢这个。她不在乎钱,自己也不是大户人家出身,她要的就是那点“文人的风骨”。

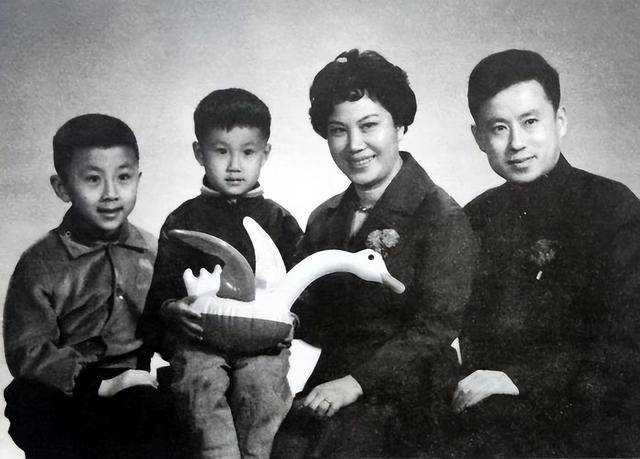

他们拖到1954年才结婚。结婚以后,徐玉兰挑的担子更重:既要养两个儿子,还要养寡婆婆,还要接济自己母亲和伯母。那时候她演出红火,收入比丈夫高出百倍,但也常常捉襟见肘。

可她做得漂亮。婆婆逢人就夸:“儿子孝顺,儿媳更孝顺。”

要是日子就这么平稳下去,她也许就是越剧圈里最幸福的女人。可惜,历史不会放过任何一个闪亮的名字。

风暴中的家庭

丈夫俞则人,文弱,胆小,天天提心吊胆。最后在1976年撑不住,在办公室自缢。

你说残忍不残忍?舞台上的徐玉兰唱的是忠孝节义,现实里,她守寡,瞒着婆婆,说丈夫还在。直到1979年平反,老人家才知道儿子已经去世三年,悲伤过度,很快离世。

她自己咬牙撑着,披麻戴孝,把婆婆送走。外人都说她是孝媳妇,可这背后有多少撕心裂肺,没人知道。

做母亲的遗憾

提到她的儿子,就更扎心了。

大儿子生下来,她忙着演《北地王》,为了保持身材,不敢吃发奶的食物。结果,孩子没吃过她一口奶。

小儿子呢?怀着的时候,她在演《红楼梦》,天天束腰上台,生下来是鸡胸。医生说再不治以后要驼背。她哭得要命,可第二天还得上台唱。

这就是艺术家的残酷:台上要风光无限,台下却亏欠至深。

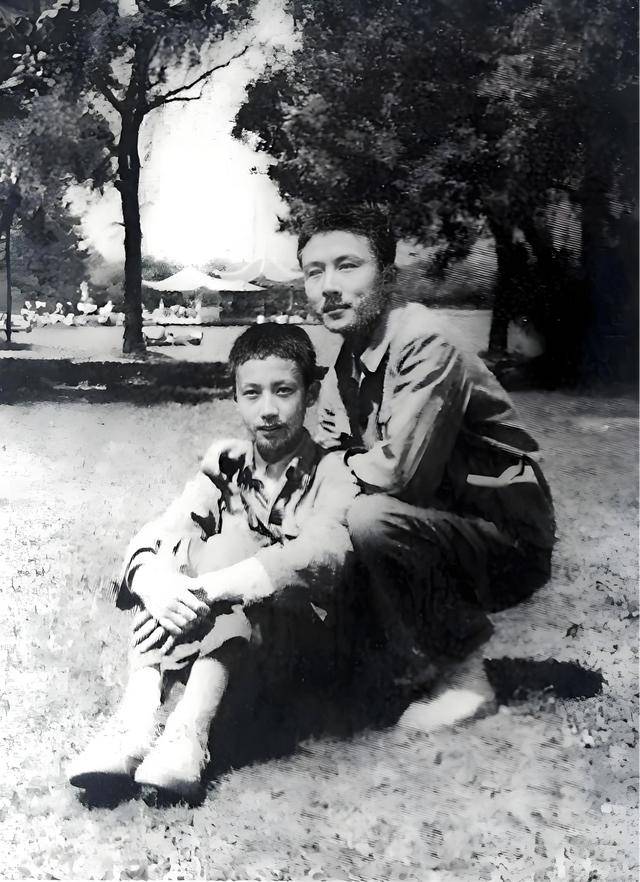

两个儿子身体都弱,免疫力低,三天两头跑医院。夜里高烧,父亲和外婆一人抱一个去打点滴,天亮才回家。徐玉兰在外地演出,收到信件,才知道孩子病了,她一个人偷偷抹泪。

她自己说过:“今生为了越剧,愧对两个儿子。如果有来生,我不唱戏了。”

这话不是煽情,而是她血泪换来的真心话。

孩子的出走

小儿子俞小敏先去了美国,学电影,最后在纽约定居。后来,大儿子俞小勇也去了,跟弟弟一起在美国发展。

她嘴上说支持,心里能不苦吗?年轻人嘛,总想着追求大世界。可等她八十岁一个人坐在家里,才明白“出息”换不来“陪伴”。

她身边只有保姆。节日的时候,别人家儿孙绕膝,她一个人对着饭桌,眼泪止不住。楼下麻将声热闹,她羡慕得眼眶发酸。

晚年的徐玉兰,才彻底想明白:不求孩子飞黄腾达,只求他们能在身边。可惜,这个愿望,她很晚才说出口。

2006年起,她身体就不行了,冠心病、糖尿病,一堆毛病。2014年病重,两个儿子才真正意识到问题。小儿子回上海,守在床边三年。大儿子也每年飞回来。

那三年,是她最后的幸运。精神状态出奇好,见到儿子就笑。她终于不再是孤灯独坐。

2017年,她走了,96岁。走得很安详。有人说她的晚年凄凉,我觉得倒也未必。至少最后几年,她想要的“亲情在身边”,她得到了。

徐玉兰一生,把最好的年华给了越剧。观众记住了她的贾宝玉,却很少有人记得她在家里哭过多少次。

这就是艺术家的宿命:台上千人喝彩,台下一个人落泪。

她说过,如果有来生,不唱戏了。可我想,真要再来一回,她八成还是会走上舞台。因为那是她的命。只是,她可能会更想紧紧抱住儿子,哪怕多喂一口奶。

从舞台中心到孤灯独坐,这中间隔着的不是几十年,而是一个女人一生的起落。

徐玉兰用一生证明了什么叫“成就与遗憾并存”。掌声是她的,也孤独是她的。

她的人生,就像一出戏,谢幕时观众还在鼓掌,可演员自己,已经累得再也站不起来。