【解构与重构:一场关于"活人感"综艺的逆向观察】

(开篇采用倒叙手法)

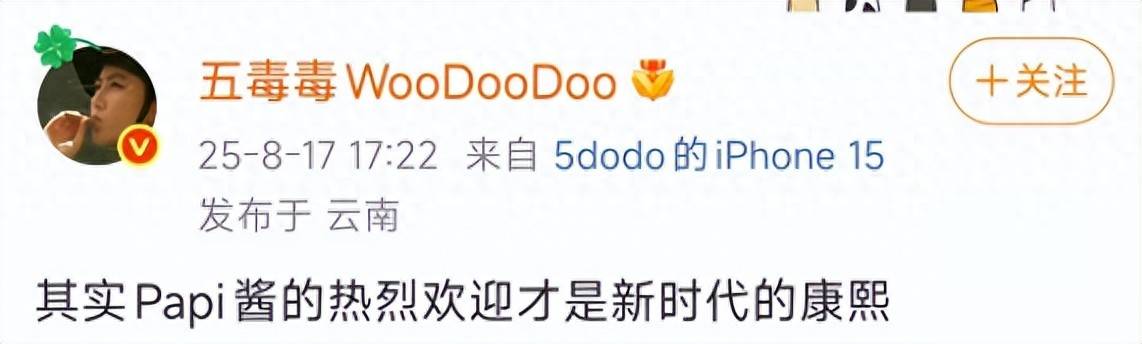

"那导演根本就是胡说嘛"——当小S这句冒犯性调侃从记忆里跳出来时,我突然意识到,某条称"Papi酱的《热烈欢迎》是新时代康熙"的微博或许不无道理。在这个全员戴着社交面具的时代,我们竟要透过一档带货节目,才能重温那种直击灵魂的对话快感。

(主体部分重构)

第一幕:被倒置的综艺基因

若将《康熙来了》的DNA螺旋拆解,会发现两条缠绕的显性基因:小S式冒犯性幽默与蔡康永的温柔刀锋。当黄晓明炫耀"遮脸被夸帅"时,节目组偏要倒放这个场景——不是记录明星高光,而是用"导演怎么看得见"的反诘,把虚荣泡泡戳得噼啪作响。这种以玩笑为载体的真相快递,如今竟在Papi酱问戴军"对《阿莲》之后不红可遗憾"时,听到了熟悉的回响。

第二幕:错位的"活人"图鉴

把时间轴拉回当下,会发现内娱综艺正上演着诡异的角色错位:

- 大张伟把段子当防弹衣(原"娱乐外壳"的同义替换)

- 李诞用"不思考"来回避思考(原"安全地带"的形象化表达)

- 毛不易在笑声中保持静默(原"束手束脚"的具象化描写)

就像被倒进模子的熔岩,冷却后都成了相似的综艺雕塑。而《热烈欢迎》里,谢楠讲述全家cos青蛙敬礼的荒诞,反倒成了少数未被规训的鲜活样本。

(论证逻辑重组)

当我们在深夜回放《星空下的倾情》,张国荣与张曼玉的烟圈里飘着的何止是尼古丁?那是预制综艺时代最后的真实吐纳。对比现在:

1. 技术进化:4K镜头连毛孔都清晰可见

2. 人性退化:表情管理精确到肌肉纤维

这种悖论就像戴军的钟声事故——"duang"的拟声词获得满堂彩,而专业沉默者却保住饭碗。当安全成为第一准则,综艺就成了精密的风险规避实验。

(新增隐喻层)

如果把谈话节目比作手术台(呼应Papi酱的分享),现在的综艺就像全程无菌操作:主持人穿着消毒服,嘉宾裹着隔离膜,连笑声都经过伽马射线杀菌。而《康熙》式的节目,则是允许护士在手术刀落下时突然认出你:"哎?这不是Papi酱吗?"

(结尾首尾呼应)

那条微博引发的怔忡或许在于:当戴军们带着上世纪的综艺本能闯入这个算法时代,我们才惊觉,原来"活人感"早已成为需要考古发掘的稀有元素。就像弹幕里飘过的那句:"现在连八卦都要讲究政治正确了"——当冒犯的勇气被装进防爆玻璃,剩下的,可不就只是安全但乏味的陈列品?