【版权申明:本文为@影吹斯汀 独家原创稿,未经许可不得以任何形式抄袭or转载,违者必究!】

在《731》几乎吸走公众对院线片所有注意力的今天(9月18日),有一部近期因引进版修改而掀起舆论风波的美国恐怖电影《同甘共苦》,官宣因“发行计划变化”而“调整上映档期”,不再于9月19日(本周五)公映。

对于不熟悉的观众,先介绍一下《同甘共苦》。

本片由美国知名先锋厂商霓虹(Neon)出品,讲述了一对感情渐淡的情侣,由于超自然诅咒而肉体反倒越吸越近、甚至粘连融合的故事。影片将身体恐怖类型和情感危机主题结合,既展现了惊悚夸张的视觉奇观,也有探讨情感关系中倦怠、冲突、相互依赖的深意,因此成为今年颇受好评的恐怖片。截至目前,全球票房已突破3200万美元。

8月25日,乘着《死神来了6:血脉诅咒》《小鹿斑比:清算》等一系列海外恐怖片引进、尺度似有放宽的东风,《同甘共苦》开通抖音账号,放出引进信号;9月9日,影片正式官宣定档9月19日。

虽然定档之时,大多数国内的恐怖片观众也都抱着“能引进就好,不幻想一刀不剪”的心态看待《同甘共苦》的引进,但估计那时谁也没想到,影片引进版的“微调”,居然能闹出这么大的动静。

在官宣引进的当周周末,也就是9月12日至14日,《同甘共苦》先后在20座城市开放小规模点映。就在这轮点映开始之后,观众发现本片的删改处理过于离谱——处理部分裸露镜头和惊吓特写还属意料之内,但将片中一对同性情侣通过AI换脸技术处理为异性情侣,这点就成了舆论风暴的中心。

AI换脸的消息一出,旋即在豆瓣、微博、小红书等平台上引发网友大规模批评、嘲讽,直接导致影片原定于9月15日至17日进行的二轮点映宣告取消。随后,就是今天官宣的撤档。

在过往的引进片历史中,许多电影都有过“中国内地专属”的特供版本,有像《钢铁侠3》一样为中国市场特供加长版的操作,也有像《水形物语》《奥本海默》一样用AI制作“小黑裙”处理裸露场景的特供改动。而在院线之外,流媒体影视方面,删减相关画面或修改台词的情况,也屡见不鲜。

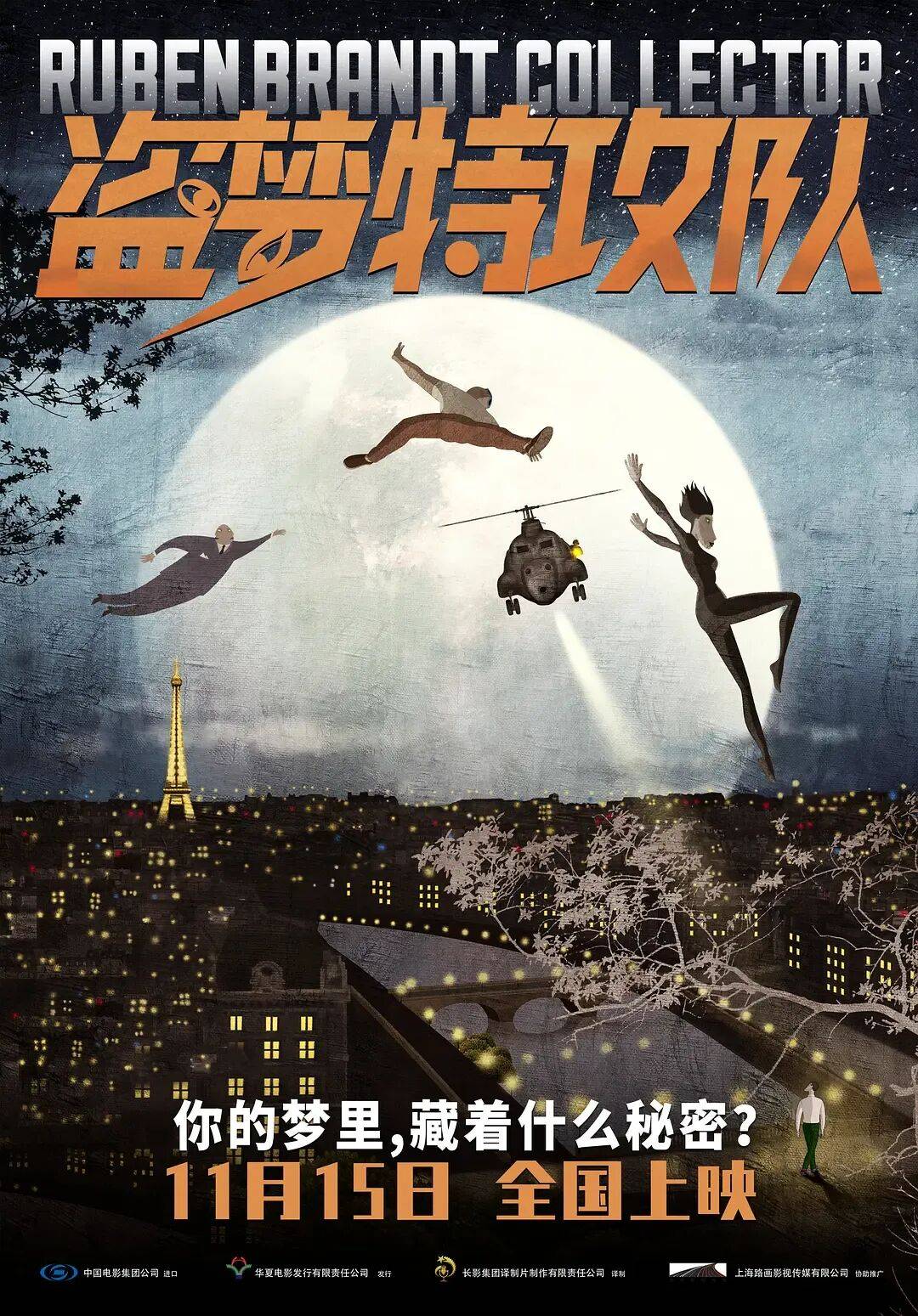

但以上的种种删改,都还不至于像这次一样,引发如此灾难级的舆论反弹。往回倒几年,可能也就是匈牙利动画片《盗梦特攻队》的案例可以类比:在2019年,本片引进版的露点名画被特殊处理,引发舆情风波,同样是导致撤档。

当然,这次《同甘共苦》的换脸比《盗梦特攻队》性质更严重,是直接翻转角色性别。这种技术介入不再满足于删除“不合适”的内容,而是试图重塑叙事和人物关系,这引发了更为深层的伦理问题。网络对这一改动的反应,一是觉得荒诞,二是深感担忧。

平心而论,在内地影视作品中,“AI换脸”已经不是新鲜的手段:在对劣迹艺人参演剧集的处理中,AI换脸是规避风险、使作品顺利上线的权宜之计。

但在画面细节更容易被严格审视的电影中,AI换脸还不多见,去年暑期档《传说》将青年成龙面部“换”到郑业成身上的操作算是一例,但在当时,本片也因换脸、效果的失真僵硬而遭到群嘲。

而这次,据点映观众所说,《同甘共苦》的AI换脸效果还可以,几乎达到了真假难辨的程度,如果不是原片的网络资源已广泛流传,还真不一定能被发现。

假设内地引进发行方是靠这一手段获取了影片的过审通行证,表面上看是“用小聪明办大事”,但如果越来越成熟的AI换脸处理可以将角色随意由男变女、不被察觉,未来引进片的完整性和本真性,还能得到基本的保障吗?

当然这次,抛开换脸“对不对”的争议不谈,《同甘共苦》所引发的这波舆情,也反映出有关各方对市场和观众的预判预期,都存在很大问题。

毕竟,从《同甘共苦》的题材内容及画面尺度看,即使不引进,也完全在公众的意料之内。既然打出了“惊喜引进”的广告语,背后却又做出如此离谱的改动,不仅毁预期,也失去了引进的意义。

在影片已出网络资源的前提下,为什么观众要去影院看这个删改过的性转版本呢?

同时,本片尽管具备一定热度,但也不像《死神来了6》那样话题度极高、引进票房潜力巨大。影片首轮点映三天总计约2200场,总票房仅31万,愿意走进影院观看的,多半都是对电影资源见多识广、直觉较为敏感的资深影迷。

别忘了,经过多年的网络洗礼,中国已有相当一批观众的识片鉴片力与世界影坛的新鲜动向保持同步。他们有对创作完整性的要求,不再满足于被“过滤”后的文化产品。给他们定向投喂换脸版,不仅难以“浑水摸鱼”得到正向反馈,反而更易被察觉、引发反感。

《同甘共苦》的修改“内幕”具体如何还未可知,但无论是片方提前自行处理以规避审查,还是根据修改意见后续做了调整,显然,如果片方不同意,换脸是不可能成行的。为了内地市场的潜在票房而粗暴削足适履,最终损害的,是观众的体验,也是艺术创作的伦理——当然,片方发行方也没能如愿落好。

让我们把视野放到全局,暑期档以来的引进片市场,确实是颇为矛盾的。

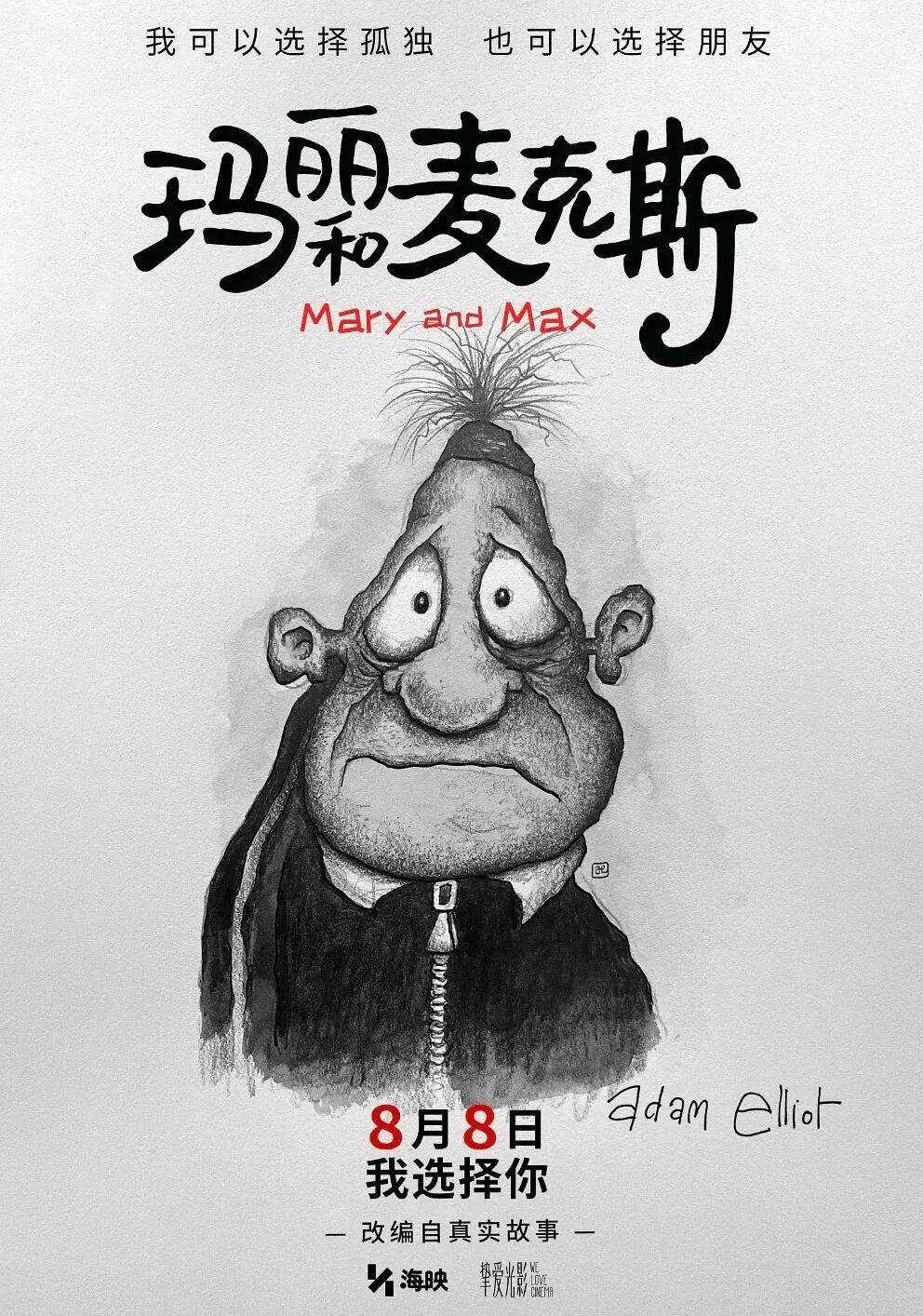

一方面是多样题材、类型的准入门槛确实在放宽,观众有了更多元的选择;另一方面,从《死神来了6》《赎梦》再到《伊甸》《同甘共苦》,甚至动画电影《玛丽和麦克斯》,稍微有些尺度的引进片,无一例外都有删改,表明市场的所谓“开放”,仍有其明确边界。

如何在这条边界上走好钢丝,调和开放和作品完整性之间的关系,在可能的边界内满足观众需求,还是一门需要好好琢磨的大学问。

至少,像《同甘共苦》风波这样各方都不满意、还闹出大舆情的引进案例,还是不要再有了。

(文/阿拉纽特)