今年,恐怖电影频出爆款。

上半年一部《罪人》,直接冲到全球3.6亿美元票房。

在北美至今稳坐年度票房TOP5,力压《碟中谍8》《神奇四侠》等大片。

之后又有《死神来了6》重现江湖。

至今已在全球拿下3.1亿美元票房。

最近则有《招魂4》大火。

上映两周就在全球劲收3.7亿美元票房。

而在上个月,也一部爆款恐怖电影。

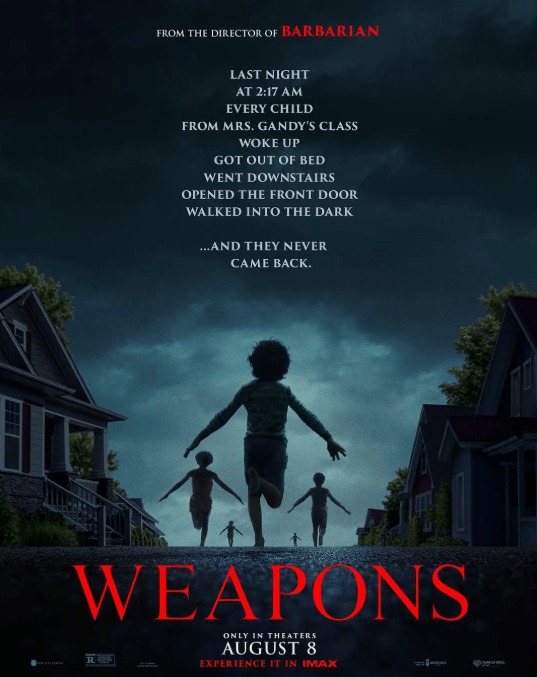

还未上映时,就凭预告中一个片段就火爆全网。

上映后,更是凭借3800万美元的预算,打下全球2.6亿美元票房的江山。

已经超越《午夜凶铃》《女巫布莱克》等经典,跻身影史恐怖片票房TOP25。

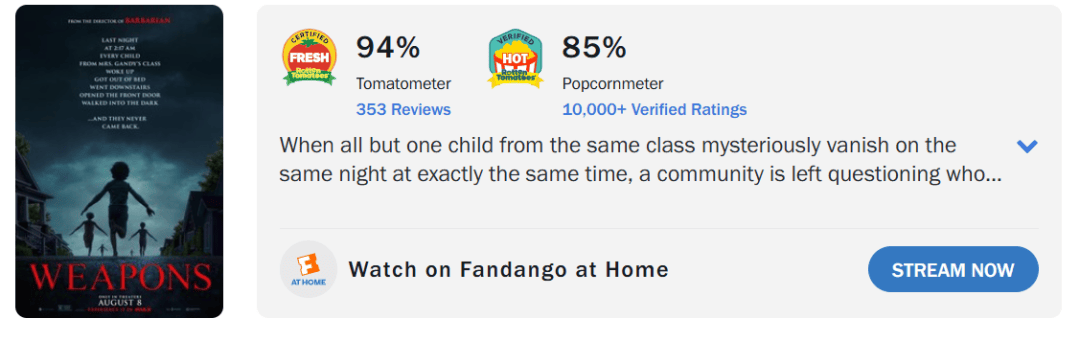

94%的烂番茄新鲜指数。

IMDb7.6与豆瓣7.0的评分,在同类型中也称得上口碑优秀。

所以,究竟是什么故事能获得如此关注?

咱们现在就马上来看一看——

《凶器》

Weapons

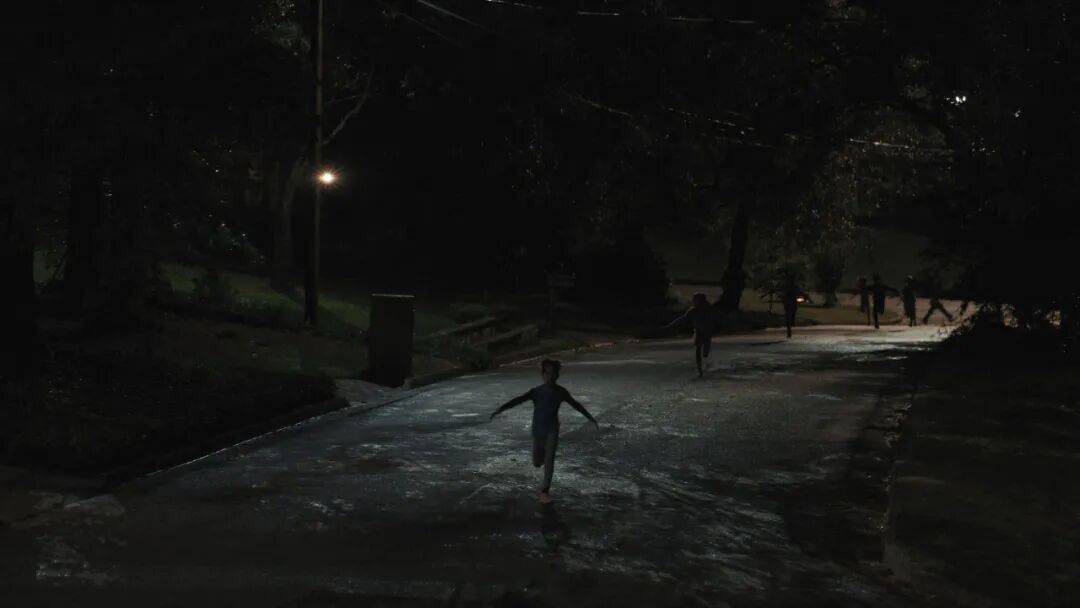

美国小镇上,发生了一件诡异的事情。

一个平凡的周三,凌晨2点17分。

17个孩子同时在家中醒来。

他们离开床铺,走出家门,消失在黑夜之中。

这17个孩子都来自同一个班级。

班里一共有18个孩子。

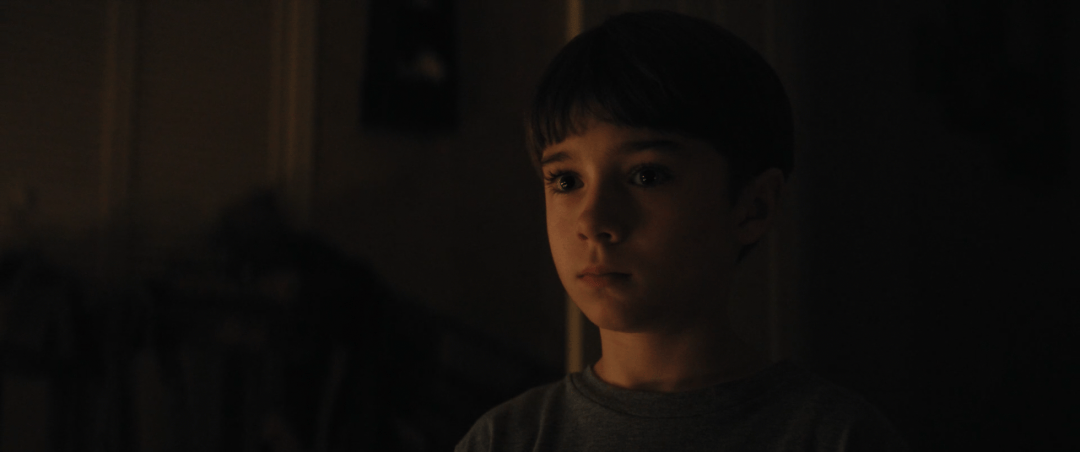

唯一没有消失的,是班中一个长得矮小,不爱说话的小男孩艾利克斯。

面对各方询问,艾利克斯表示一无所知。

从监控视频中我们可以确认,并没有任何人胁迫这些孩子。

他们都是独自离开家,以一种很诡异的姿势奔跑进黑夜。

就这样,事情陷入到一个令人恐慌的死局中。

一夜之间,这个小镇的平静被打破了。

他们为何会这样做?

那晚究竟发生了什么?

为什么要以这个姿势跑?

这个班级有什么问题?

孩子们又都跑向了哪里?

这些问题不仅成为家长们的心魔,也是我们要跟着电影去寻找的答案。

不过,本片并没有用常规的线性叙事,按部就班地揭示真相。

而是通过6个不同的视角来,用拼图的方式来完成一个完整的故事。

首先出现的是班主任,洁丝汀。

事发后,她成了所有人的矛头。

警察调查她,家长怀疑她,各种舆论裹挟着她。

甚至还有人跟踪她,在她的车上写上女巫的指控。

生活陷入混乱的洁丝汀,靠着酗酒和前男友的关心来寻求一丝内心的安慰。

她甚至出现了幻觉,总是能看到小丑一般可怕的东西跟着她。

******前方高能预警******

尽管如此,洁丝汀依旧担心着艾利克斯的身心健康。

也正是这层担心,让她发现了一件诡异的事情。

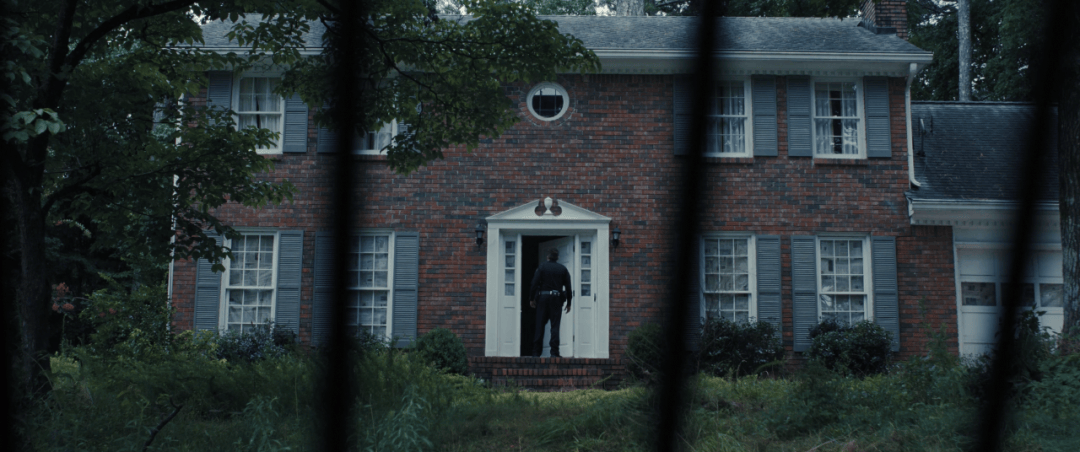

艾利克斯家中的窗户全部被报纸糊了起来,而他的父母坐在黑暗中一动不动。

洁丝汀赶紧打电话通知校长。

但校长反而指责她不该去学生家里打扰。

放心不下的她,最终决定守在艾利克斯的家门口,自己寻找线索。

不承想,这为她招来了灾祸。

半夜里,一个人影偷偷走到她的身边,拿出了剪刀……

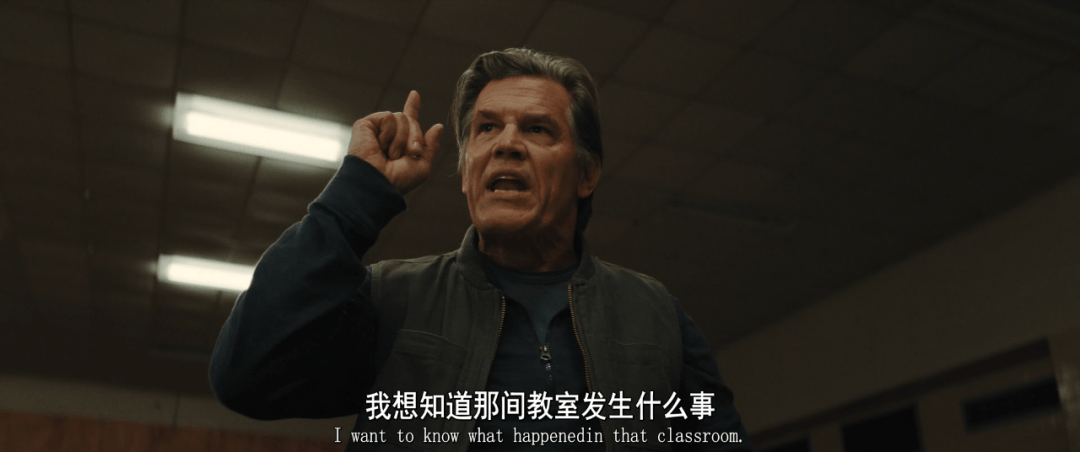

视角切到第二位,失踪孩子的家长格拉夫。

他是一名典型的美式硬汉父亲。

他不满意警方的调查速度,自己着手寻找线索。

格拉夫通过摄像头中孩子们奔跑的方向,确定出一个孩子消失的范围。

同时,他也锁定怀疑洁丝汀,认为就是这个老师在幕后搞着鬼。

直到一次,他偶遇老师并上前质问。

突然间,校长满脸是血,姿势诡异地狂奔而来,扑倒了洁丝汀。

好在,洁丝汀最终逃过了袭击。

在这之后,她和格拉夫也化解了矛盾,决定联手寻找真相。

除了这两位,后面的视角陆续切换至一名警察、一个瘾君子和校长。

这身份不同的5个人,都程度不同地触碰到了事件的可疑点,并深深受其影响。

而他们的线索,都指向了一个共同的地方——

艾利克斯的家。

最后,故事进入第6个视角。

以艾利克斯的角度,向我们呈现事件所有的真相。

其实不难看出这部电影为何会反响很好。

首先,非线性的叙事方式,能够给故事带来大大的神秘感。

一层一层地剥开神秘的外衣,抵达故事的真相。

而且,从不同视角去看同一件事情,会看到不同的侧面。

有的人视角下,事情呈现的是果。

所以看起来是那么匪夷所思,出人意料。

但在另一个人眼里,则很自然地呈现了事情的原委。

比如,洁丝汀的视角里,家长好像都是一群毫不讲理的暴民。

只能感受到咄咄逼人的凶狠,模模糊糊的面容。

洁丝汀的视角

但在格拉夫的视角里,家长的面容变得清晰具体起来。

我们也能站在他立场,体会到他失去孩子的痛苦与愤怒。

格拉夫的视角

在警察的视角里,瘾君子违背他的警告,莫名其妙地出现在警局门口,从而让他勃然大怒。

而在瘾君子的视角里,我们发现他其实偷偷潜入了那幢神秘可怕的房子里面,并发现了失踪孩子的所在之处。

当看到悬赏告示后,他决定去警局提供信息来换取赏金。

同样,在校长的视角下,我们也知晓了他为何中邪一般冲向洁丝汀。

同时还能感受到他主观视角下的魔性奔跑镜头。

其次,这部电影的可解读性也很高。

电影中存在不少数字、台词、道具、动作等神秘感的符号,来隐喻一些社会暴力事件。

像是17个孩子一夜消失,暗指美国一起校园枪杀案。

格拉夫梦中看到漂浮在上空的巨大的枪支,枪身上还显示着数字「2:17」。

被不少网友解读为2022年7月29日美国众议院以217票通过了《攻击性武器禁令》法案,却在不久之后被搁置,没了下文。

又像是片中被网友称为「火影跑」的姿势。

有网友也扒出,这个动作其实也和越战期间一张名为「被燃烧弹烧伤的女孩」的照片很像。

由此来隐喻战争、暴力对人们,尤其是对孩子的伤害。

另一方面,整部电影中也藏着不少对社会深层次问题的探讨。

通过不同视角来讲述故事,不仅是一种叙事技巧。

更是通过五个大人的生活与一个孩子的生活来进行对比,从而展现了当下社会里人与人之间的冷漠与割裂。

在孩子出事之后,家长们一直指责洁丝汀作为老师的失责与疏忽。

但实际上,只有她在真心关注班里的艾利克斯。

只有她会在艾利克斯被同学霸凌时,及时制止。

就连孩子的父亲,也只是随便问一句「上学怎么样」就再也没有下文。

事件之后,家长们相互推卸责任,警察和校长毫无作为,处处谨慎,只担心自己节外生枝。

最终真正发现异样的,一个是被千夫所指的老师洁丝汀,另一个则是人人看不起的瘾君子。

相比之下,可谓讽刺。

而身处恐怖中心的艾利克斯,却更加成熟理智。

相比之下,成年人身上的懦弱、恐惧、堕落的一面,显得十分可笑。

*****以下涉及剧透,情谨慎阅读*****

最后,片名的「凶器」(weapons)也成了一种代指。

它到底指的是什么呢?

影片最后的确向我们揭露了始作俑者——艾利克斯的姨姥姥。

她因为身体病弱,借助在艾利克斯家。

其实她会使用巫术,能让别人听命于自己,也能从别人身上汲取生命。

所以,凶器最浅的一层含义便是她的巫术。

但当我们从不同视角去品味这个故事时,会发现所谓的「凶器」并不那么简单。

片中,每个人其实都被某种情绪操控着,既是承载压力的受害者,也在另一层面成为施害者。

洁丝汀受到舆论的无端指责和污蔑,自己却知三当三,诱惑已婚警察滚床单。

格拉夫作为孩子失踪的受害家长,但自己却愤怒地向老师泼脏水。

瘾君子为了买毒品入屋行窃,但自己则遭到警察的暴力执法。

……

而那些被女巫控制利用的孩子们,实际上在学校里也是向艾利克斯施暴的霸凌者。

所以,凶器在片中也从一种陈述,变为一种质问。

到底谁才是真正的凶器?

除了电影设定新奇,故事内容充满解读性,片外的各种信息也为影片宣传起到了推动作用。

早在2年前,电影就已经成为热门话题。

彼时,克雷格因为他在2022年执导的电影《野蛮人》名声大噪。

这个围绕「民宿」展开的恐怖故事,用仅仅450万美元的成本,斩获全球超过4500万美元的票房。

尤其当时电影市场还深受疫情影响陷入低迷之中。

这种成绩可以称之为「票房奇迹」。

《野蛮人》剧照

而这部新片《凶器》,导演本来并没想按照很商业的类型来处理。

反而试图将自己生活经历中的痛苦和不堪,通过剧本宣泄出来。

甚至还在片中插入了自己曾经酒精成瘾的问题。

还用巫术控制的隐喻,来讨论成瘾问题的危害。

我最好的朋友在一场难以理解的意外中去世。创作就像是对此的情感反应。 正因为沉浸在情绪痛苦中,我反而避开了功利心态,纯粹为宣泄而写。写作过程本身就是回报——不是为了拍电影,不是为了下一个项目,而是因为我需要排出这些「毒液」。我开始打字,根本不知道故事会走向何方。

没想到,这个私人化的剧本释出后,竟引发了美国各大制片厂的抢夺。

仅仅不到两个小时,华纳CEO就亲自致电克雷格,想要买下这个本子。

随后,包括网飞、新线影业、三星、环球等业界一线公司都加入这个剧本的竞拍中。

最终还是华纳旗下的新线影业,以3800万美元以及给予导演最终剪辑权的条件成为赢家。

而从剧本到电影成型的坎坷过程,也吊足了人们的胃口。

中间经历了好莱坞罢工、换角等波折,历时3年后才定档上映。

种种因素,最终引发了电影的大爆。

当然,《凶器》并非完美,槽点细数也是不少。

尤其是过早抛出背后凶手导致电影有些虎头蛇尾。

明明前面已经营造了非常灰暗晦涩的氛围与内涵,最后却只用最简单、浅显真相带过。

以及女巫文化的隔阂,让欧美之外的观众存在一定观看门槛。

但就像克雷格所言。

恐怖片在当下已经成为创作者可以尽情灌注自己各种观点、认知、思考的最佳载体。

所以,《凶器》是一部电影,更是一面反光镜。

将社会、大众乃至我们自身的问题暴露出来。

成功,便成了必然的结果。