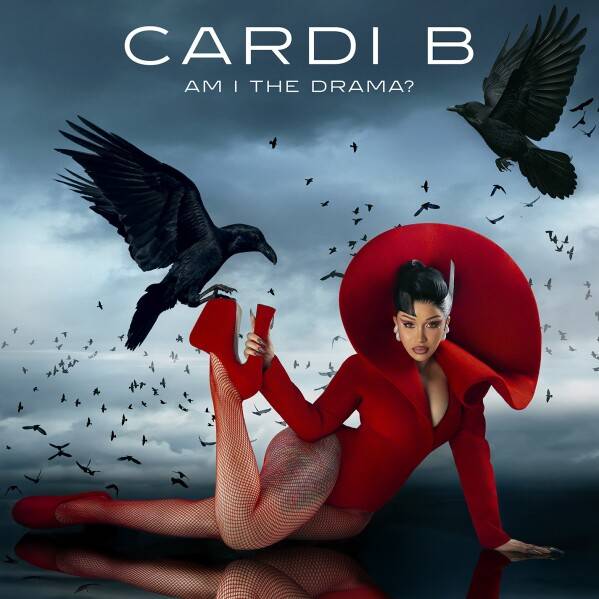

Cardi B 这次《Am I The Drama?》专辑的宣传策略可以说是相当有创意、善用争议与个人风格,效果明显,也是值得音乐业界与营销人员观察的一手案例。

宣传策略亮点:

把争议变成话题资本

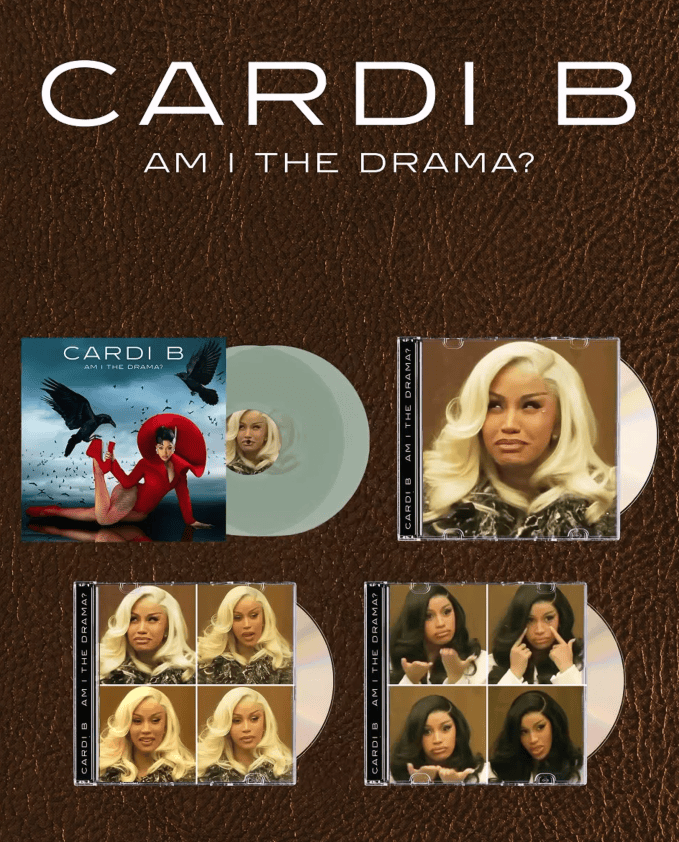

她之前因一则法庭官司而被网友抓到照片&表情、对话等素材做成迷因。这些「被动」形成的爆红素材,她没有避开,反而主动把它纳入宣传:推出「法庭限量版封面」,用她自己的表情包作专辑封面。这样做让话题自然而然冲上热潮,媒体也会报导。

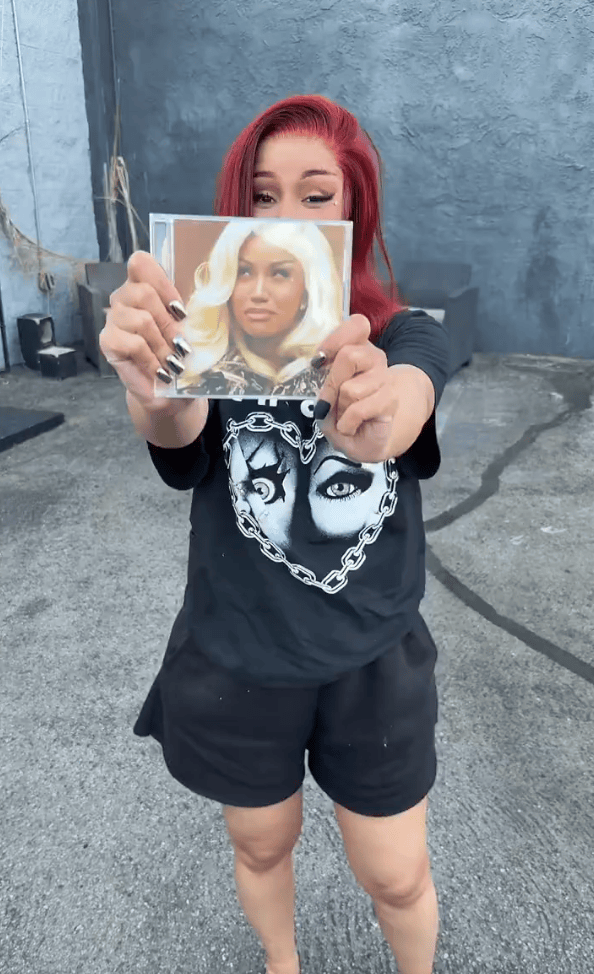

街头营销 + 实体元素

不只在网络上用 meme 与社群媒体搞宣传,她还亲自在纽约街头摆摊「卖专辑」—摆出CD与各种版本封面,自嘲式的户外兜售方式。这种回归物理接触、公众场合的宣传在数位主导的时代里很容易引人注意。

幽默与真性情

她在宣传中展现了真实的个性,不做作掩饰。例如街头卖专辑时的影片里,有很多夸张动作与幽默桥段,还开玩笑自己需要粉丝支持专辑因为「律师费」或家庭的理由。这样拉近与粉丝的距离,也让她看起来比较有「人味」,不是冷冰冰地在宣传。

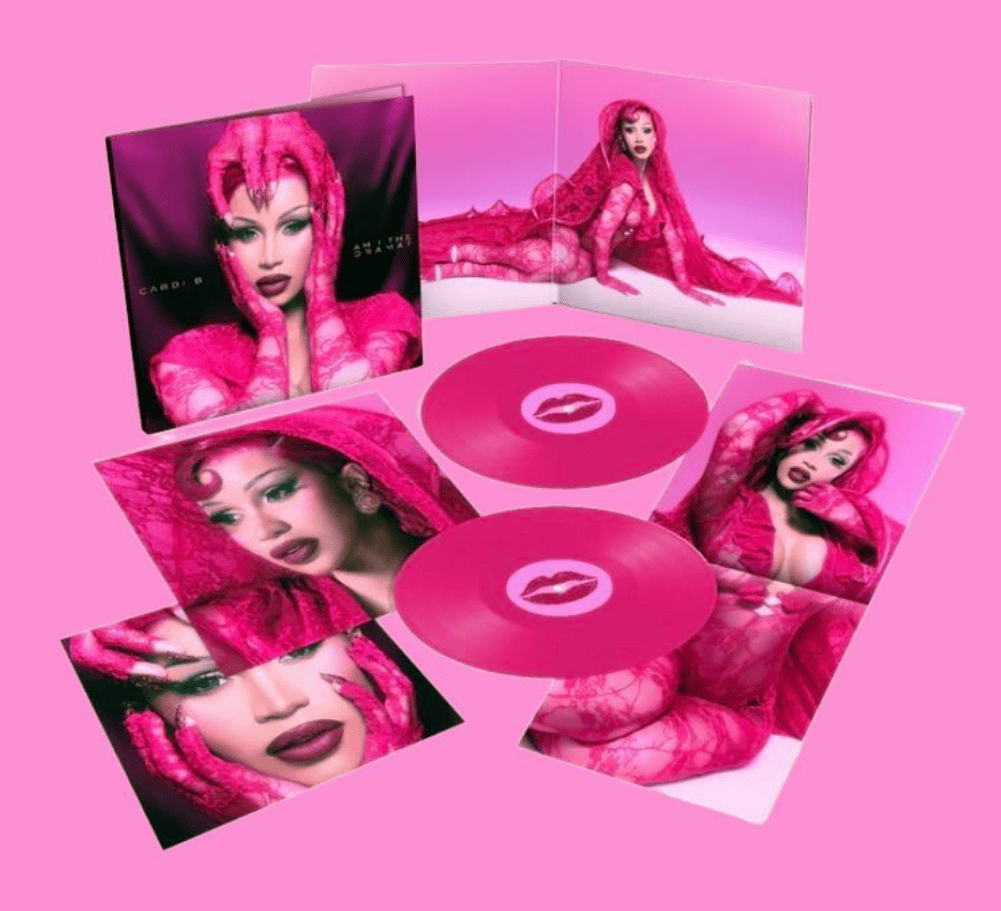

多样化版本与限量策略

发不同封面版本(普通版、法庭迷因版、黑胶收藏版等),并且限量+预购这些版本。这不只满足粉丝的收藏欲,也提高专辑的「稀缺性」与谈论度。

打破常规的宣传方式

她没有只是靠传统电视/广播/访谈,还有突然出现在大街小巷、地铁、路边,制造突发感与意外感。这种出其不意的接触方式在社群媒体时代特别有用,因为这些行为很容易被拍下、被分享、被转传。

优势与效果:

- 吸引注意力高:因为混合了争议、幽默、真性情与「人设」元素,媒体与社群媒体容易迅速造势,使专辑在推出前就已经有很强的话题热度。

- 品牌一致性强:Cardi B 一向以直言不讳、夸张、敢做敢说的形象著称,这次宣传延续了她这样的风格,不会让人感觉是做作的转型,符合粉丝期待也巩固她的个人品牌。

- 粉丝/社群互动强:她的粉丝因为这些真人街头的宣传、小惊喜封面、多版本收藏等元素有更多参与感,不只是被动等发行,而是有参与、寻找、购买限量版本的动力。

潜在风险与可改进地方:

过度依赖争议与话题

虽然这样可以快速铺热度,但风险是如果未来的作品内容或质量没跟上,可能被批评是「炒新闻多过音乐」。如果观众期待被提高了,专辑或歌曲的质感/创新度就会被放大检视。

可能让部分听众感到疲劳或排斥

对于不喜欢炒作或对夸张行为敏感的人来说,这种营销方式可能会有反效果:觉得「都是噱头不实质」或「太刻意」。这对品牌形象长期维持来说是要注意的。

成本与资源分配

推出多版本实体专辑、限量版、街头活动等等,都是成本与物流比较复杂的部分。如果销售不如预期,成本回收可能比较吃力。需确保这样的宣传支出与预期收益匹配。

法律与声誉风险

虽然她这次官司胜诉,转化为宣传正面素材,但如果处于对立方状态或官司结果不理想,这类「把争议变营销」的方式可能被对方批评、法律纠纷扩大,或者被指责利用法律案件作炒作。

总体而言,这些策略在吸引关注方面成效显著,成功强化了她直率、精通网络梗且难以预测的公众形象。即便非粉丝群体也因此知晓了这张专辑。

但长期成功取决于音乐本身——若歌曲能引起共鸣,炒作热度便能转化为文化影响力;反之,人们或许只会记住那些网络梗,而非音乐本身。

让我们将Cardi B 的策略与其他主流艺人并列对比,以便了解其在行业整体策略中的定位。

1. Cardi B ——梗文化与混乱营销

策略:梗化翻唱、街头销售、主动引发争议、幽默驱动互动

成效:极易引发病毒式传播与短期热度,高度契合其个人形象

风险:若专辑未达预期,公众记忆中更多是噱头而非音乐本身

2. 碧昂丝——惊喜与尊荣式发布

案例:2013年《Beyoncé》突袭发行,《Renaissance》搭配神秘视觉呈现

策略:绝对保密、突袭式专辑发布、高预算视觉呈现、独家专属权

成效:制造震撼效应,巩固其行业领袖地位

风险:仅适用于拥有全球粉丝基础的超级巨星,其忠实乐迷会立即买账。

3. 泰勒·斯威夫特——彩蛋营销

策略:社交媒体发布隐晦暗示,音乐视频埋藏线索,歌词/封面暗藏密码。

成效:让粉丝化身侦探,激发深度解读与持续讨论。

风险:需粉丝极度投入——普通听众可能产生疏离感。

4. Doja Cat——冲击美学与叛逆精神

示例:猩红时期搭配恶魔/红色视觉元素。

策略:戏剧性形象转变、挑衅性画面、社交媒体上戏弄粉丝。

效果:保持其不可预测性与新闻热度;如Cardi B般借势网络文化。

风险:持续挑衅令部分粉丝疏离;可能模糊讽刺与真诚的界限。

5. 德雷克——饱和式渗透与无处不在

策略:高频合作曲目、突袭单曲、网络梗(如《Hotline Bling》舞蹈)、流媒体平台霸权。

成效:确保其始终主导文化议题。

风险:过度曝光——观众可能产生审美疲劳,专辑失去“事件级”影响力。

比较启示:

Cardi B的推广策略更接近Doja Cat的混乱网络营销模式,而非碧昂斯的尊贵形象或泰勒·斯威夫特的谜题式布局。

Cardi B的独特之处在于将混乱融入品牌基因——她不掩饰瑕疵或争议,反而将其转化为吸睛营销武器。

相较碧昂丝/泰勒,她的策略风险更高却更具新鲜感与亲和力,因网络梗与街头噱头充满共鸣感,而非疏离的精英主义。

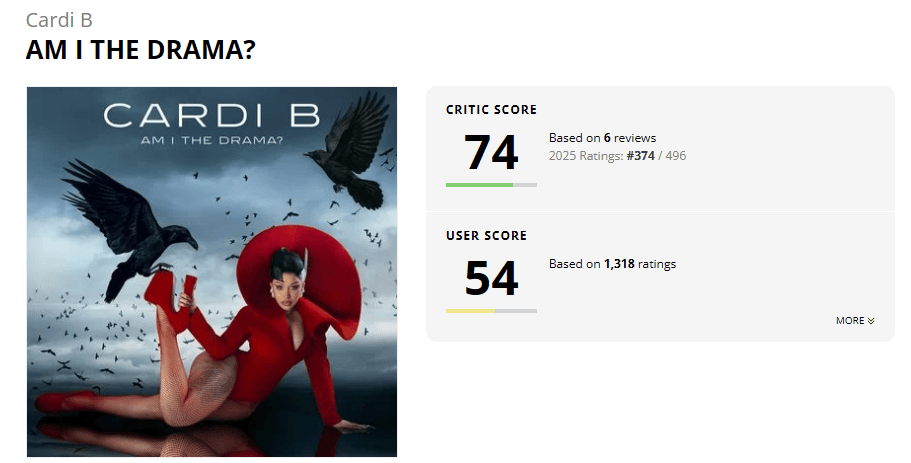

回归音乐本身,Cardi B新专辑《Am I The Drama?》到底水准如何?

专辑亮点:

时隔七年强势回归

这是Cardi B自《Invasion of Privacy》后时隔七年推出的首张完整录音室专辑。漫长的等待造就了巨大期待——而众多乐评认为她成功兑现了承诺。 乐评人特别指出她充分展现了个人特质:大胆、鲜明、直言不讳的歌词。

强劲助阵与跨界元素

她不仅邀来巨星助阵(珍妮特·杰克逊、赛琳娜·戈麦斯、莉佐、梅根·西·斯托利等),更尝试融合多元风格——更多R&B元素、更流畅的曲风,甚至加入几段内省时刻,为专辑增添丰富层次。

脆弱与个人叙事

部分曲目深入剖析了她的私人生活:离婚、感情纠葛、情感创伤。诸如《Man of Your Word》《Shower Years》《What's Goin On》等歌曲因展现其人性化的一面而备受瞩目。

高制作水准与表演魅力

专辑毫无敷衍之感。其中不乏视觉盛宴(合作曲目、采样运用、戏剧化节奏、时尚视觉呈现等),充分展现了她在表演与个人魅力方面的优势。

评论家与听众指出的不足:

篇幅冗长与填充内容

专辑长度颇长——共23首曲目。 部分乐评认为听至中后段时歌曲冲击力减弱,存在缺乏亮点或制作粗糙的“凑数”曲目。

质量参差不齐

部分客串合作或曲目效果欠佳。曲风转换时常突兀(如从粗粝情感曲风骤转至过度制作的流行段落)。部分听众认为并非每首歌都倾注了同等心力。

过度重复的创作模式

评论指出Cardi B虽尝试多元化,但多首作品仍沿袭熟悉的节奏流、制作风格或歌词主题(如炫耀、diss曲、彰显财富/权力)。部分听众对此表示认同,另一些人则认为缺乏突破性。

合作曲目反响两极

部分客串合作被认为契合度存疑。例如与赛琳娜·戈麦斯的合作曲目评价分化:有人欣赏其节奏变化,也有人认为缺乏冲击力。

整体印象:

《Am I The Drama?》堪称强势回归之作。它让听众重温Cardi B依然拥有巨星魅力与鲜明个性,能创作出既引爆话题又充满能量的歌曲。虽非完美——存在起伏不定的段落、填充曲目及部分冲击力稍弱的作品——但高光时刻往往能弥补这些不足。

文 / 孤岛森林

责编 / 李博