近年来,教育界网红张雪峰从备受追捧的“考研名师”到陷入舆论漩涡的争议人物,其个人社交媒体账号接连遭遇封禁,这一戏剧性转折引发公众广泛讨论。这位曾以犀利言论和“段子手”式教学风格走红网络的导师,究竟因何从神坛跌落?其背后既有个体行为的失范,更折射出教育培训行业野蛮生长下的深层问题。

流量狂欢下的言论失控:专业边界的消解

张雪峰的崛起源于其对考研市场的精准把握。在早期视频中,他擅长用“二本学生不配做科研”“某些专业毕业即失业”等刺激性话语制造传播爆点,这种将复杂教育问题简化为情绪化结论的方式,虽迅速积累粉丝,却埋下隐患。2023年“新闻学无用论”事件成为转折点——在直播中声称“把孩子打晕都不能报新闻专业”引发学界声讨,重庆大学教授张小强等学者公开驳斥其“对学科建设缺乏基本尊重”。这种为博流量刻意制造学科对立的做法,暴露了其作为教育从业者的专业缺失。

更深层的问题在于,其言论逐渐从考研指导滑向对社会公共议题的轻率评判。在涉及城乡教育差距、女性就业等话题时,常以偏概全的结论替代严谨分析。例如宣称“农村学生别学医,熬不到毕业”等言论,不仅缺乏数据支撑,更强化了社会偏见。当教育指导异化为“毒鸡汤”生产,其作为意见领袖的公信力必然坍塌。

商业帝国的灰色地带:教育情怀与资本逻辑的冲突

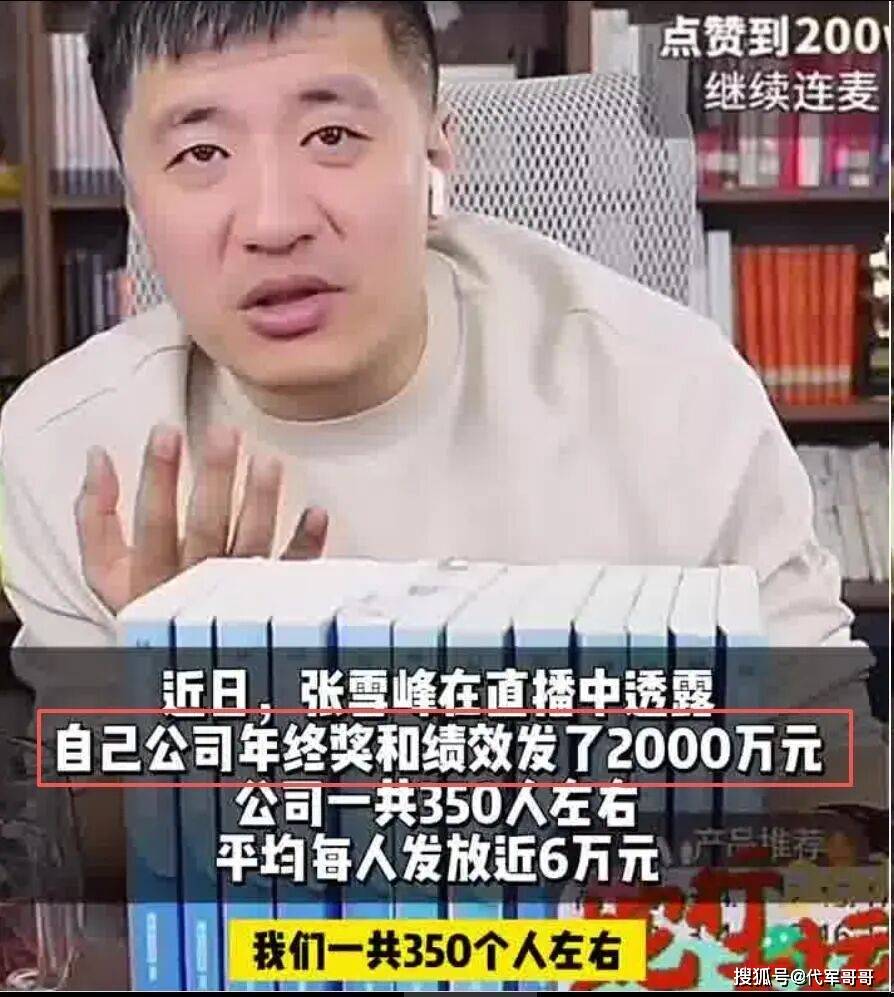

张雪峰商业版图的扩张速度令人咋舌。天眼查数据显示,其名下关联企业达15家,涵盖教育培训、文化传媒、网络科技等多个领域。2024年“志愿填报服务”被媒体曝光存在万元“天价咨询费”,而所谓“精准推荐”实则套用模板化方案。这种将教育服务彻底商品化的行为,与其早期标榜的“助力寒门学子”人设形成尖锐对立。

更值得警惕的是其团队运营中的合规风险。在某次线下讲座中,其工作人员宣称“与多所高校招生办有合作关系”,涉嫌虚假宣传;而短视频平台上的“保过班”广告,则直接违反《广告法》中关于教育效果承诺的禁令。当教育沦为收割流量的工具,监管重锤落下只是时间问题。

监管收紧时代的行业阵痛:野蛮生长的终结

张雪峰现象的退潮恰逢教育监管的全面强化。2024年《校外培训行政处罚暂行办法》实施细则出台,明确禁止以“家庭教育指导”等名义变相开展学科培训。其团队主推的“考研规划师”认证体系,因未列入国家职业资格目录而遭质疑。在“双减”政策持续深化的背景下,这种游走于政策边缘的商业模式注定难以持续。

平台治理规则的变化同样关键。随着《网络信息内容生态治理规定》落实,各大平台对“制造教育焦虑”类内容加大整治力度。张雪峰账号被封禁前,其视频中“不考研就没出路”等绝对化表述已被多次标注“可能存在误导”。这标志着流量至上的内容创作逻辑正在被重新审视。

集体焦虑中的角色异化:我们需要怎样的教育引导者?

张雪峰的陨落本质上是一场时代投射。在就业压力与学历通胀的双重挤压下,部分公众将其对教育捷径的许诺视为救命稻草。某第三方机构调研显示,其粉丝中78%为二三本院校学生,这个群体对阶层跃迁的强烈焦虑,成为其商业变现的情感基础。但将复杂的社会结构性矛盾简化为“选对专业逆天改命”的励志故事,实则是另一种精神麻醉。

健康的教育生态需要专业主义重建。对比同样深耕考研领域的徐涛、肖秀荣等教师,其持久生命力恰恰源于对教学内容的专注。当教育者不再沉迷于制造话题,而是回归知识传递的本位,公众自会用脚投票。正如教育部相关负责人所言:“教育类自媒体应成为政策解读者而非焦虑放大器。”

时至今日,张雪峰事件已超越个体兴衰的范畴。它像一面多棱镜,映照出流量经济与教育本质的冲突、资本扩张与监管政策的博弈、民众焦虑与理性引导的错位。其教训警示后来者:教育的终极价值不在于制造神话,而在于唤醒思考;不是贩卖确定性,而是培养面对不确定性的勇气。当最后一个热搜褪去,真正留下的应是行业对教育初心的集体回归。