反转视角:宋轶风波背后的谜团与思考

(倒叙式开篇)

当聚光灯熄灭,关于宋轶的争议却仍在暗处发酵——这位被于正公开称赞"谦逊有礼"的演员,为何突然陷入舆论漩涡?综艺片段里的温柔侧影与网络流传的"黑料"形成撕裂,真相究竟藏在哪一重滤镜之下?

(关键词重构:传闻→风波;爆料→匿名指控)

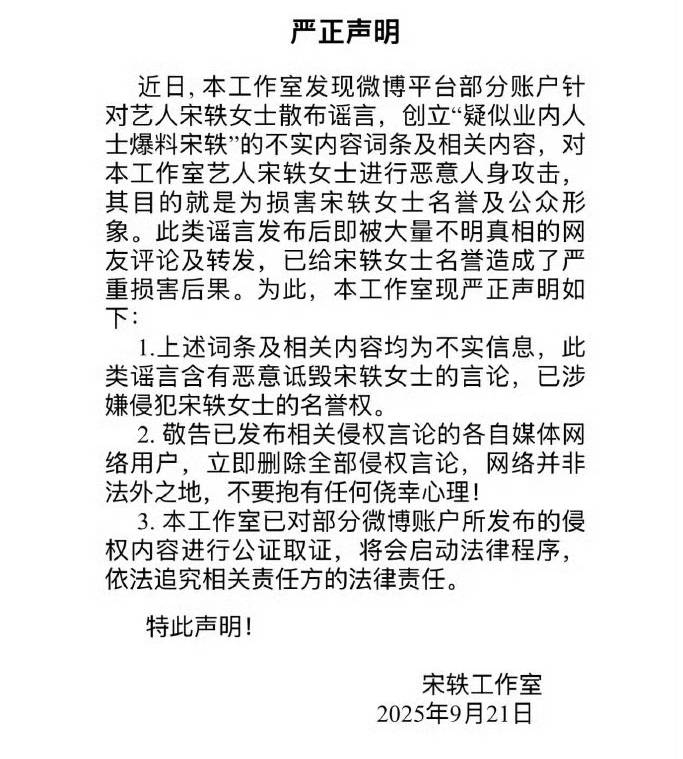

这场风波的导火索是一则未署名的圈内指控,内容与宋轶17年积累的敬业口碑截然相反。值得注意的是,爆料者身份成谜,而宋轶团队迅速以"坚守行业正能量"回应,却未掀起对等规模的舆论反击。社交平台上零散的节目花絮中,她依旧以低调姿态出现,仿佛争议从未发生。这种诡异的平静,反而让"幕后推手论"甚嚣尘上——毕竟在流量至上的时代,沉默者往往更容易成为靶心。

(形象对比:强化戏剧冲突)

镜头前的宋轶:综艺里递茶杯时微微欠身的细节被观众截图赞叹,合作演员提及她时总用"轻声细语"形容。镜头外的暗流:匿名论坛突然涌现"耍大牌""表里不一"的碎片化指控,却无人能提供具体时间地点。这种割裂感让人想起被恶意剪辑的经典案例,当真相"被二次创作",当事人该如何自证清白?

(设问升级:引发深层思考)

我们是否正在用"完美人设"的枷锁囚杀演员?当17年积累的口碑抵不过一则午夜爆料,娱乐圈的信任体系是否早已崩坏?更值得警惕的是,那些藏在ID背后的操盘手,究竟在利用公众怎样的心理弱点?

(价值重构:呼吁理性→解构舆论陷阱)

这场闹剧揭露了更残酷的规则:在注意力经济中,沉默的敬业者反而最易沦为"素材"。与其追问"谁在害宋轶",不如反思为何我们的舆论场总为匿名指控自动预留热搜位。当证据链让位于情绪狂欢,每个参与传播的看客都成了共谋。

(结尾升华:行业观察视角)

或许宋轶事件的真正价值,在于撕开了娱乐圈的黑色幽默——演员用作品筑起的城墙,敌不过键盘侠3分钟编纂的剧本。但历史总在循环:被谣言中伤者终将用角色重生,而嗜血的流量野兽,只会等待下一个不知名的"宋轶"。