2025年9月,梁朝伟在陈冠希的专访中扔出一颗“炸弹”——他在日本生活近30年,却连一句日语都不肯学。 原因简单到让人震惊:“我根本不想跟别人讲话。 ”

这个手握12座影帝奖杯、华人首位威尼斯终身成就奖得主,在东京街头骑着自行车买菜,在巷子角落吸溜拉面,甚至为了避开人群一次性买6张电影票包场。

63岁的他,用近乎“社交自闭”的方式,活成了娱乐圈的异类。 而这一切,早在20年前就被张国荣看透:“梁朝伟很难接触,但他有自己的生活方式。 ”

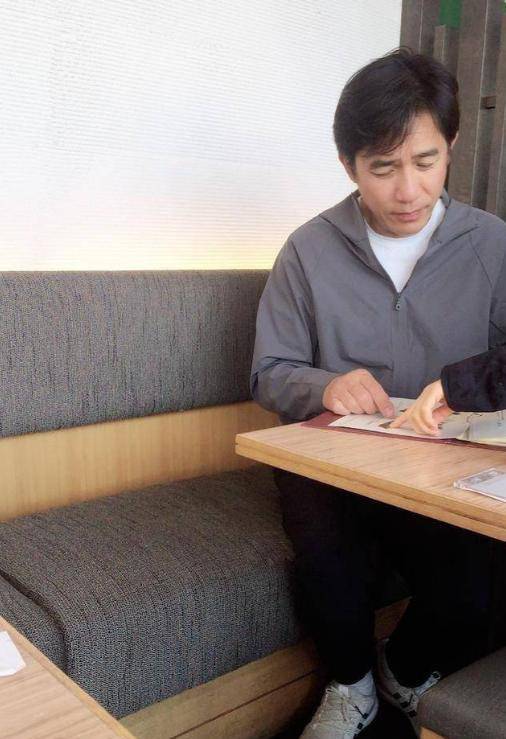

梁朝伟的“日本隐居生活”堪称社恐患者的终极理想模板。 他刻意不学日语,点菜靠指图片、购物靠扫码,把语言障碍变成保护壳。

“在日本,没人会突然冲过来要签名,记者也不会追着拍。 ” 这种“隐形自由”,在香港或内地根本无法实现。

他的日常充满反明星套路的细节:早上骑单车去市场买蔬菜,老板不会多寒暄;下午在海边长椅发呆,路人不会多看一眼。

甚至被网友拍到在面馆角落对着厕所吃饭也毫不在意。 这种“人间透明”的状态,让他终于不必再扮演镜头前八面玲珑的“梁朝伟”。

梁朝伟的社恐根源,埋藏在50多年前的香港破旧公寓里。 7岁时,嗜赌成性的父亲醉酒离家,母亲终日以泪洗面。

他躲在被窝里哭,听到父母摔碗砸锅的争吵声就发抖。 15岁辍学后,他送报、搬砖、当会计,最穷时睡过地铁站。

童年创伤让他对人际交往产生深度恐惧。 好友张叔平评价他“喜欢把自己盖起来”,而演戏成了他的宣泄出口——“在角色里,我可以尽情发泄情绪,还没人发现那是我。 ”

即便成名后,他仍会在红毯上紧握刘嘉玲的手关节发白,被调侃像“老母亲带自闭症儿子出门”。

梁朝伟与刘嘉玲的婚姻,颠覆了传统夫妻的“捆绑模式”。

一个常住日本滑雪冲浪,一个活跃于上海社交圈;一个连水电费都不会交,一个能搞定所有琐事。 这种“牛郎织女”式婚姻,反而维持了37年。

不要孩子的原因,梁朝伟毫不避讳:“我要照顾妈妈、妹妹和嘉玲,怕没精力对孩子负责。 ”

刘嘉玲也坦言:“他不太喜欢小朋友。 ” 更关键的是,梁朝伟害怕重复父亲的错误:“童年记忆里全是生锈铁窗的味道,我不想让孩子经历这些。 ”

他们的经济纽带却坚不可摧——联名银行账户、9处房产共同持有。 刘嘉玲说:“他需要空间,我就飞去看他吃顿饭再回来。 ” 这种“互不勉强”的默契,成了婚姻长久的密钥。

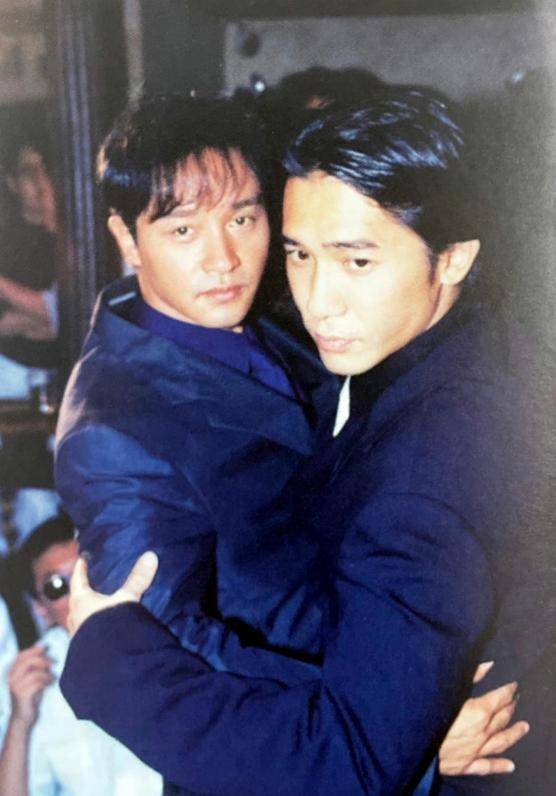

梁朝伟的职业生涯充满矛盾。 拍《风再起时》时,他为3分钟钢琴戏练琴3个月;演《色戒》时,因走路姿态像周慕云而主动重拍。 镜头前的他,能靠一个眼神封神,王家卫称他“演成精了”。

但真实的他连基本社交都吃力。 参加婚宴被敬酒时直接反问“我干嘛要跟你喝? ”;家里装修嫌麻烦,直接拎箱出走等刘嘉玲搞定再回来。

这种“戏里极致释放,戏外极致收缩”的双面性,让他成了华语影坛最独特的样本。

张国荣生前常去梁朝伟家打麻将,但梁朝伟从不参与,反而在房间开摇滚乐隔绝喧闹。 当年众人不解,如今再看却暗含深意。 张国荣曾说:“梁朝伟古怪,但活得明白。 ”

这种“明白”体现在梁朝伟对名利的淡漠上。 他会在闷的时候突然买机票飞伦敦,只为在特拉法加广场喂一下午鸽子再返港。

事业巅峰期选择隐居日本,拒绝综艺天价邀约。 网友调侃:“别人养老跳广场舞,梁朝伟养老像修仙。 ”

梁朝伟的隐居生活引发两极评价:有人赞他“活出自我”,有人批他“矫情避世”。 更尖锐的质疑是:一个享受日本便利却不愿融入的人,算不算另一种自私?

但或许,他早已用行动回答这个问题。 当整个娱乐圈在流量里内卷时,他躲在异国海边看云卷云舒。

这究竟是一种清醒的自我救赎,还是社恐患者的无奈妥协? 答案,可能就像他买六张电影票独坐的那个空荡影院——位置留好了,但要不要入座,全看你自己