本文聚焦2004-2025年音乐综艺的二十年发展历程,阐述了该品类从全民选秀的流量狂欢,到专业竞演的品质重构,再到去工业化本源探索的完整进化轨迹,结合《超级女声》《中国好声音》《我是歌手》《时光音乐会》《声生不息》等真实节目及央视索福瑞、艺恩数据等权威统计,拆解其不同阶段的核心叙事逻辑迭代,并揭示其从“综艺优先”到“音乐为本”的蜕变密码,以及对华语音乐传播与产业生态的赋能价值。

来源:传媒内参—广电头条

2005年《超级女声》总决赛现场,李宇春身着白色衬衫唱响《我的心里只有你没有他》,352万条短信投票将“全民造星”推向时代高潮;2013年《我是歌手》舞台上,邓紫棋以一首《泡沫》的清亮高音惊艳全场,顶级现场乐队与环绕声配置重新定义音综专业标准;2024年《时光音乐会3》的云南大理洱海边,田震与胡夏即兴合唱《橄榄树》,“以自然为幕、以情感为弦”的表演让#音综终于回到音乐本身#话题阅读量破8亿。这三个相隔二十年的场景,勾勒出音乐综艺的清晰进化轨迹——它曾是造星的流量赛场,也曾陷入工业化竞演的内卷,如今正挣脱套路束缚,重返音乐创作与情感表达的本源。

当短视频神曲霸屏、经典歌曲版权费高企(单首可达50-100万元)、歌手资源向线下演唱会倾斜,音综如何摆脱“无歌可唱”“无新可创”的困境,重新成为滋养华语音乐的重要土壤?本文以2004-2025年的典型真实节目为锚点,结合行业数据与报道,拆解其从“娱乐外壳”到“音乐内核”的蜕变逻辑。

萌芽与爆发期:选秀狂欢下的流量启蒙(2004-2011)

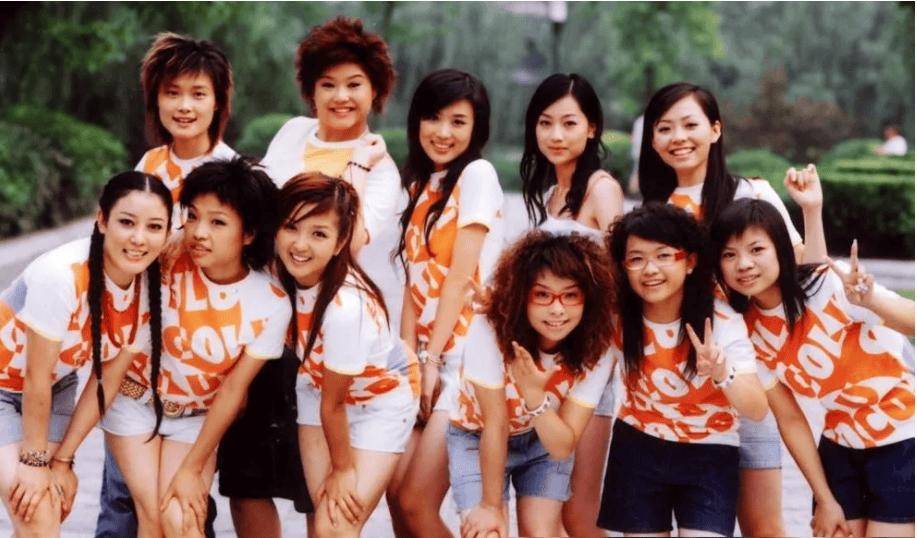

2004年湖南卫视《超级女声》的横空出世,彻底打破传统音综的“专业竞技”框架。不同于《CCTV青年歌手电视大奖赛》的评委主导模式,这档节目以“想唱就唱,唱得响亮”为口号,首次让素人站上中心舞台:从海选到总决赛全程开放观众短信投票,选手无需科班背景,只要有音乐热情即可报名。2005年节目迎来巅峰,据央视索福瑞数据,总决赛收视份额高达49.7%,覆盖超2亿观众,李宇春、张靓颖、周笔畅等选手凭借鲜明个性圈粉无数,其中李宇春以352万票夺冠,创下至今未被超越的“全民参与”纪录(数据来源:《中国电视产业发展报告2006》)。

紧随其后的《快乐男声》(2007年)、东方卫视《我型我秀》(2004-2010年)延续选秀热潮:《快乐男声》2007年总决赛收视份额破30%,张杰、魏晨等选手借节目出道;《我型我秀》则走出薛之谦、袁成杰等兼具实力与话题性的艺人。这一时期的音综核心逻辑围绕“大众参与+话题制造”展开——选手的中性风格、家庭背景比唱功更受关注,“评委互怼”“粉丝拉票”等争议比舞台表演更易上热搜。据艺恩数据,2010年国内选秀类音综占比达68%,但同质化严重导致观众审美疲劳,部分节目甚至靠“选手退赛”“黑幕传言”炒作,最终在2011年政策调控(限制选秀节目数量、规范投票机制)与市场饱和中进入瓶颈期。

正如《综艺报》当时评论:“选秀时代的价值在于激活了大众对音乐的参与热情,让音乐从殿堂走向街头,但过度追逐流量也让音综陷入‘重娱乐、轻音乐’的误区。”

突破与升级期:专业竞演的品质重构(2012-2020)

2012年浙江卫视《中国好声音》的开播,为陷入瓶颈的音综注入强心剂。节目首创“盲选”模式——评委背对选手,仅凭声音判断实力,杜绝“以貌取人”;配备由刘卓担任音乐总监的顶级现场乐队,采用国际水准的音响与收音设备,让观众重拾Live音乐的沉浸感。据央视索福瑞数据,节目第一季平均收视率2.71,巅峰期收视份额破20%,冠名费从最初的6000万元,到第二季飙升至2亿元,第五季(2016年)更是达到5亿元天价(数据来源:浙江卫视招商年报)。梁博、袁娅维、吴莫愁等实力派选手借节目出道,其中梁博的《私奔》、袁娅维的《阿楚姑娘》成为华语乐坛经典现场,标志着音综从“素人选秀”转向“专业竞演”。

2013年湖南卫视《我是歌手》进一步升级专业维度:邀请韩磊、李健、黄绮珊等资深音乐人同台竞技,采用“淘汰制+踢馆赛+突围赛”的创新赛制制造悬念。节目第一季平均收视1.6(CSM52城),邓紫棋的《泡沫》、李健的《贝加尔湖畔》、黄绮珊的《离不开你》等舞台播放量破亿,甚至推动经典歌曲重新进入音乐榜单;2014年节目斩获第27届中国电视金鹰奖“最佳电视文艺节目”,成为首个获此殊荣的音综(数据来源:国家广电总局金鹰奖公示名单)。

同期的浙江卫视《天赐的声音》(2020年开播)则以“合作改编”为核心:胡彦斌、张韶涵、苏有朋等“音乐合伙人”与飞行嘉宾碰撞多元风格——张远与马雪阳重组“至上励合”演唱《棉花糖》,唤起一代人青春记忆;周深与萨顶顶合作《左手指月》,融合美声与民族唱法,播放量破5亿。节目既保证专业改编水准,又兼顾情感共鸣,助力张远、陆虎等“过气歌手”实现事业翻红,据骨朵数据,第二季全网播放量破30亿,成为2021年Q1音综收视冠军。

这一阶段的音综完成关键蜕变:从“制造话题”到“打磨作品”,音乐性终于回归核心地位,据艺恩数据,2020年专业竞演类音综占比达52%,较2012年提升38个百分点,音综也成为推动华语乐坛经典重构与新人孵化的重要力量。

内卷与突围期:去工业化的本源探索(2021-2025)

2021年后,音综逐渐陷入新困境:经典歌曲版权费水涨船高,单首热门曲目授权费可达50-100万元(据2023年《音乐产业白皮书》),倒逼部分节目依赖短视频神曲续命;薛之谦、周深、毛不易等头部歌手扎堆线下演唱会,2023年全国演唱会票房超150亿元,音综面临“优质资源流失”难题;同时,“淘汰PK”的竞演模式同质化严重,观众对“煽情套路”“剧本化冲突”渐生厌倦,2022年多档竞演音综豆瓣评分跌破6分。

在此背景下,去工业化、重情感表达的音综开始突围,2021年湖南卫视《时光音乐会》成为标杆。节目摒弃竞演与淘汰,邀请谭咏麟、林志炫、许茹芸等歌手围坐“时光小屋”,翻唱彼此经典歌曲并分享创作故事——谭咏麟重新演绎《朋友》时落泪回忆乐队岁月,林志炫改编《奢香夫人》融入美声技巧,节目豆瓣评分8.0,第一季全平台播放量破25亿(数据来源:芒果TV年报)。2024年《时光音乐会3》更进一步,将录制场地搬到云南大理、福建泉州等自然与文化场景,田震与胡夏在洱海边即兴合唱《橄榄树》,阿杜在泉州古城演唱《天黑》,“无脚本、重即兴”的模式让音乐回归情感本质,CSM52城平均收视1.2,成为2024年Q3口碑音综。

2022-2024年的《声生不息》系列则聚焦地域音乐融合:《声生不息・港乐季》(2022年)邀请那英、林子祥、周笔畅等歌手,重新演绎《海阔天空》《千千阙歌》等港乐经典,全平台话题阅读量超50亿,带动港乐流媒体播放量环比增长40%(数据来源:腾讯音乐娱乐集团报告);《声生不息・宝岛季》(2023年)中,那英与魏如萱合唱《后来》,张信哲与陈立农合作《爱人错过》,两岸歌手的共创既传递音乐魅力,又深化文化联结,节目获国家广电总局“2023年度创新创优节目”。

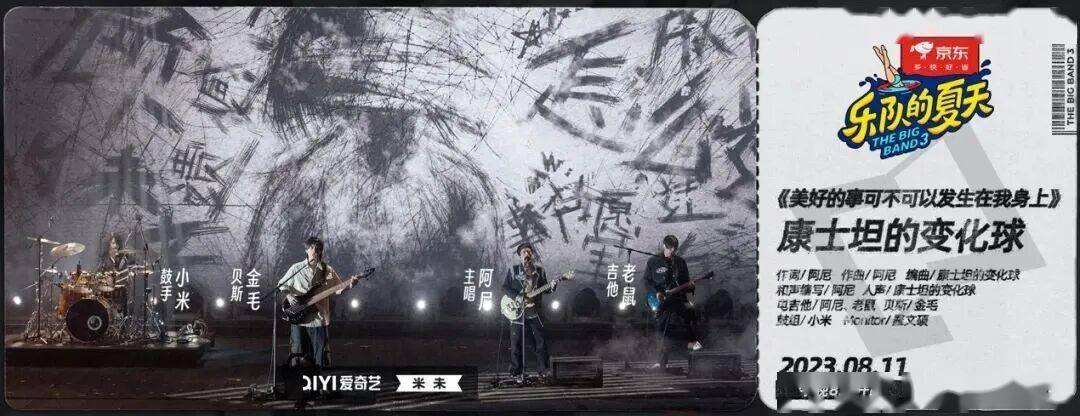

同期的爱奇艺《乐队的夏天3》(2023年)则深耕垂类市场:聚焦新裤子、重塑雕像的权利、康士坦的变化球等乐队,弱化竞技强调“乐队精神”,二手玫瑰的《仙儿》、回春丹的《初恋》等舞台破圈,豆瓣评分8.7,带动线下音乐节票房增长35%(数据来源:大麦网报告)。此时的音综已清晰意识到:真正打动人心的不是华丽包装与激烈PK,而是音乐背后的真诚故事与情感共鸣。

2025年音综实践:直播互动与原创传承的本源探索深化

江苏卫视的《打歌2025》打通了 “直播打歌 + 舞台共鉴” 的新模式,完成了对音乐传播路径的深度重构。节目涵盖国风、流行、摇滚等多种风格,在歌手阵容上兼顾新生代流量与乐坛实力派。截至收官,CSM35 城平均收视 1.97%,CSM71 城平均收视 1.89%,CSM 全国网平均收视 0.66%,在多网别同时段排名第一。

湖南卫视《歌手2025》则以经典 IP 的迭代实践,为直播互动与音乐传承提供了另一重观察样本。作为老牌音综 IP 的延续,节目核心升级在于 “全流程直播 + 跨代际共创” 的模式革新 —— 每周五 19:45 通过湖南卫视与芒果 TV 双平台现场直播,从歌手彩排花絮到舞台演唱全程无剪辑呈现,这种 “沉浸式陪伴” 让首期预约值便突破 300 万,截至开播前预约量更是攀升至500万。

在阵容构建上,节目以“新老共筑” 践行音乐传承:既有马嘉祺等新生代歌手带来《你曾是少年》等年轻化演绎(播放量破亿),也邀请郑钧、孙楠等资深音乐人坐镇,总决赛更促成王力宏与单依纯、彭佳慧与 A-Lin 等跨代际、跨风格合作。这种搭配既保留了经典 IP 的专业底蕴,又通过年轻歌手的表达激活音乐传播活力,形成 “经典重塑 + 新人孵化” 的双向价值。

但节目也暴露了传统竞演IP 转型的困境:豆瓣 3.8 分的口碑争议,反映出其虽采用直播形式,却未完全摆脱 “排名竞技” 的工业化框架,与《打歌 2025》“去 PK 化” 的互动逻辑形成反差。不过其直播技术的成熟应用(如双平台同步流控、实时弹幕互动)与跨代际阵容的搭建,仍为经典音综 IP 回归音乐本质提供了可借鉴的经验 —— 证明直播不仅是技术手段,更需与内容生态深度融合才能释放价值。

2025 年的音乐综艺在延续以往发展趋势的基础上,进一步探索创新。《打歌 2025》通过直播打歌和多平台联动,为新歌推广提供了新的渠道和模式;《歌手 2025》则以 IP 迭代验证了直播与传承的结合潜力,两者共同印证:无论是全新实验性节目还是经典 IP 升级,“直播赋能传播效率、传承夯实音乐内核” 已成为音综回归本源的核心路径,既让观众更直接地感受音乐魅力,也为华语音乐生态注入多元动力。

二十年变迁:从“流量导向”到“价值共生”的进化逻辑

音乐综艺的二十年蜕变,本质是三次核心逻辑的迭代,每一次都呼应行业生态与观众需求的升级,且均有真实数据与案例支撑:

萌芽爆发期(2004-2011):流量启蒙式传播。以《超级女声》《快乐男声》为代表,用全民选秀完成音综市场教育,核心是“单向造星”,2005年《超级女声》总决赛352万条短信投票,成为“全民参与”的时代符号。

突破升级期(2012-2020):专业赋能式表达。通过《中国好声音》《我是歌手》重构品质标准,核心是“双向品质共鸣”,2020年专业竞演类音综市场规模达38亿元,较2012年增长12倍(艺恩数据)。

内卷突围期(2021-2025):本源回归式构建。以《时光音乐会》《声生不息》实现去工业化突破,核心是“多向价值共创”,2024年《时光音乐会3》带动云南大理音乐文旅订单增长60%(美团数据)。2025 年以《打歌 2025》为代表,通过多平台直播矩阵与全链条传播体系重塑音乐展示场景。

未来:在多元生态中延续生命力

根据《2025中国音乐综艺产业报告》及行业调研,音综正瞄准两大真实方向创新:

一是“细分赛道深耕”,如央视《经典咏流传》(2018年开播,已播出六季)聚焦“诗词+音乐”融合,撒贝宁与王晰合作的《岳阳楼记》播放量破亿;腾讯视频《舞台2023》专注00后新人孵化,节目选出的选手登陆2024年央视春晚,实现“音综-主流舞台”的衔接。

二是“产业协同发展”,如《声生不息》联动腾讯音乐推出“港乐经典重置计划”,将节目改编歌曲收录进数字专辑,2023年专辑销售额破5000万元;《乐队的夏天3》与大麦网合作“乐队巡演季”,实现“节目内容-线下演出”的流量转化,推动乐队商业价值提升40%。

结语:音乐叙事的“祛魅”与“归真”

从《超级女声》的海选狂欢,到《我是歌手》的殿堂级演出,再到《时光音乐会》的洱海边吟唱,音综的二十年变迁证明:观众真正需要的从来不是流量噱头与竞技悬念,而是能直抵人心的声音、故事与情感。当节目放下对热搜的追逐,挣脱工业化的脚本束缚,让音乐回归自然场景、回归创作初心、回归人与人的情感联结时,它便完成了从“娱乐产品”到“音乐生态载体”的蜕变。

这种蜕变背后,是对音综价值的终极回答——它不该是造星的工具或流量的赛场,而应是守护声音本真、传承音乐文化、滋养华语乐坛生长的土壤。正如《时光音乐会》中谭咏麟所说:“音乐的力量,从来不是输赢,而是记得与共鸣。”