我们总是对某些戏剧作品为何能经年流传,而另一些却不能的问题感到兴趣。例如贾科莫·梅耶贝尔(Giacomo Meyerbeer),他可能是19世纪中期最负盛名的歌剧作曲家,如今舞台上却难觅踪迹。同样地,在芭蕾舞这个最瞬息万变的表演艺术中,诸如列奥尼德·马辛(Léonide Massine)这样的编舞巨匠,如今也仅仅是历史书中的名字而已。说起20世纪芭蕾编舞奇才约翰·克兰科(John Cranko),如果他在60年代初选择留在英国皇家芭蕾舞团,一切将会是完全不同的境遇,是否有成不得而知,可以肯定的是,今时这些伟大的经典断断是无从说起了。

事后证明,当年毅然抛下盛名远走尚且边缘、荒芜的斯图加特是克兰科短暂生命里最重要的一次救赎,一个充满希望的重启;而等来克兰科的斯图加特也将迎来它的诞生,以及不可复制的黄金十年。

读心术者:约翰·科兰克

约翰·克兰科是芭蕾界的泽菲雷利:一位一丝不苟、复杂且具心理敏感度的叙事者,他将所有可想象到的情感都转化为宏伟的动作。

——德国最重要的舞台刊物《Tanz》杂志

曾效力于斯图加特芭蕾舞团的前舞者阿什利·基拉尔(Ashley Killar)在新近出版、充满深情的传记《克兰科,其人其舞》(Cranko, the man and his choreography)中写道,“编舞是克兰科生命里唯一的目标——学习跳舞几乎只是实现这一目标的手段。”早在最初的学舞时期,克兰科便在杜尔西·豪斯(Dulcie Howes)的指导下开始创作,甚至包括一版雄心勃勃的斯特拉文斯基的《士兵的故事》。

1956年前的克兰科正如日中天,他的时机非常幸运——初到伦敦时,正值二战的匮乏期结束,英国的舞蹈与艺术开始蓬勃发展。他几乎立刻就获得了无数珍贵的机会,创作了许多小型作品,有些成功(如《菠萝波尔》和《弄臣》),有些则反响平平。这是一段伟大的学徒期,他与奥斯伯特·兰开斯特(Osbert Lancaster)和约翰·派珀(John Piper)、多萝西娅·塔宁(Dorothea Tanning)和本杰明·布里顿(Benjamin Britten)等音乐家、艺术家共事,也逐渐发展出有个人风格的理念与技艺。他甚至被委托为伊丽莎白二世女王的加冕典礼编舞,是当时人们口中的“英国芭蕾金童”。

幼时对木偶戏与傀儡剧院的热情在多年后转化为舞蹈的另一种视角,一种更关乎于“人性”的切入。克兰科曾说:“你看到一个演员的第一眼就能注意到他的特质——毕竟每一个演员的身体都有着他自身的特点——然后你就尝试着将这些特质激发出来,并帮助演员们能够更加深刻地认识自己。”在他的作品中,动作总是为故事里的人物服务:动作描绘角色、情感、人际关系,从而以一种非语言的方式,展现个体的生命和身为群体中的人的个性。有太多这样的例子可以列举:奥涅金在第一幕独舞中的手部动作所表达的烦闷、厌世的情绪;《驯悍记》中三支截然不同的双人舞,描绘凯瑟琳和彼特鲁奇奥之间关系的演变。相比俄罗斯古典芭蕾刻意传达的技术精湛,克兰科在展现人物、情感以及人与人之间关系的小时刻上更具戏剧张力。

很快,一系列以故事和人为中心的角色化作品诞生了,他总会在故事讲述中注入有力的信息,令原本熟悉的文本散发出与“现实中的我们”相映照的意味:比如《驯悍记》里,他将女芭蕾舞者从彼时那种无休止的、永恒处女的形象中解放出来;又比如,在许多的芭蕾舞剧中——《弄臣》《美女与野兽》和《宝塔王子》——他钟爱的主题“面具与身份”一次又一次地反复出现,以此回应每个时代中的人。在一些极具娱乐性的芭蕾舞剧中,痛苦常常潜藏在表面之下。克兰科的性情也存在类似的二元性。他看似外向,喜欢在当地的小酒馆参与希腊舞蹈,广泛旅行并结识新朋友,然而,他也是舞团舞者眼中最孤独的人。如同事迪特尔·格拉费(Dieter Gräfe)所说:“他总在寻找爱,一直在寻找,不停地寻找。”显然,强戏剧叙事的风格以及难以捉摸的矛盾性情也构成他在当时伦敦困境的一部分,总不是所有人都愿意买单。不久,伦敦的日子不再美妙。

克兰科越来越感觉到自己的未来或许不在伦敦,1961年,当接到领导斯图加特芭蕾舞团(Stuttgart Ballet)的邀约后,他毫无眷恋地离开。彼时的德国既无世界一流的芭蕾舞团,也没有著名的芭蕾舞者,甚至连代表性的芭蕾舞剧都没有。斯图加特芭蕾舞团纵有古老的历史,也不过是近乎废墟的颓丧。然而,对于克兰科而言,这里是一个希望之地。他很快寻来自己欣赏的人才,包括伟大女舞者玛西娅·海德(Marcia Haydée)、雷·巴拉(Ray Barra)、埃贡·马德森(Egon Madsen)、理查德·克拉根(Richard Cragun)和比尔吉特·凯尔(Birgit Keil),设计师尤尔根·罗斯(Jürgen Rose)和伊丽莎白·道尔顿(Elisabeth Dalton),以及芭蕾指导彼得·赖特(Peter Wright)和安妮·伍利厄姆斯(Anne Woolliams)。不到十年,他将这个舞团从一个地方性的“歌剧芭蕾”提升为具有国际地位的舞团,并且鼓励其他编舞家的创作,不仅包括肯尼斯·麦克米兰(MacMillan),还有约翰·诺伊梅尔(John Neumeier)和伊里·基利安(Jiří Kylián),皆是日后大名鼎鼎的人物。

“罗密欧与朱丽叶”,奇迹的诞生

1962年冬天,重新组建的斯图加特芭蕾舞团以克兰科的《罗密欧与朱丽叶》首度亮相。这是克兰科在斯图加特落地的第一个作品,这个风暴般的爱情一举将斯图加特芭团推向国际一线的位置。借着普罗科菲耶夫的音乐,编舞家让饰演第一代苦恋爱人的玛西娅·海德与雷·巴拉品尝了初恋的嫩芽与死亡的戚戚。一夜间,这版“罗密欧与朱丽叶”成为克兰科最著名的代表作,也是全球最广泛上演的莎士比亚爱情故事之一。

自圣彼得堡的基洛夫芭蕾舞团(Kirov Ballet)最初委托普罗科菲耶夫创作这部具有插画性质的音乐,并在 20 世纪 40 年代推出了由列奥尼德·拉夫洛夫斯基(Leonid Lavrovsky)编导的制作之后,舞剧先后诞生了诸多版本——包括弗雷德里克·阿什顿(Frederick Ashton, 1955)、约翰·克兰科(John Cranko, 1962)、肯尼斯·麦克米兰(MacMillan, 1965)和鲁迪·范·丹齐格(Rudi van Dantzig, 1967)。此后,约翰·诺伊梅尔(John Neumeier)、鲁道夫·努里耶夫(Rudolph Nureyev)和阿列克谢·拉特曼斯基(Alexei Ratmansky)等编舞家也继续对这个故事进行了演绎。因此,事实上,世界上存在着无数个“罗密欧和朱丽叶”,他们对普罗科菲耶夫的乐谱有着或多或少相似,却又截然不同的演绎。

在伦敦看过莫斯科大剧院芭蕾舞团(Bolshoi)的版本后,克兰科决定创作自己的版本。为凸显戏剧的张力,舞台的布景势必是最重要的一环,如同一张画布,所有的故事必须要能在它身上流畅地开展。克兰科在诠释过程中采用了极为明晰的“对位”结构,一切皆有对应,而人的心理正是在这种对位中不断起伏,被推着往前。如何既能保证至少七幕换景的顺利进行,又能让这种戏剧结构彰显,在与精湛的舞美设计师尤尔根·罗斯探讨过后,克兰科保留了固定布景的理念,选择一个双层画廊式的布景,该结构令剧目可以快速地从城镇广场、华丽的正式室内、朱丽叶的卧室、阳台或她的墓穴进行转换。外表上,赤土色调的简约风格和文艺复兴图案让人仿佛置身维罗纳,又颇有些老布鲁盖尔笔下的乡野风俗光景;内在的空间区隔却有着浓厚的先锋意味,区隔的既是物理空间,又是角色的内心空间,既是嬉闹的市集又是独处的隐秘,既是盛节的舞会又是阴冷的婚约,既是热烈的约会又是烦闷的离别,既是爱的结合又是死的墓穴。明暗交织间,昼与夜轮番登场。通过舞者的旋转和网格状的组合,大型的集会场景(舞会与市集)与恋人间的亲密情感和最终的悲剧形成对比,使得他们偷来的共享时光愈发显出温柔而紧迫。

有了这样的舞台,正如莎翁所说,一切业已备好。

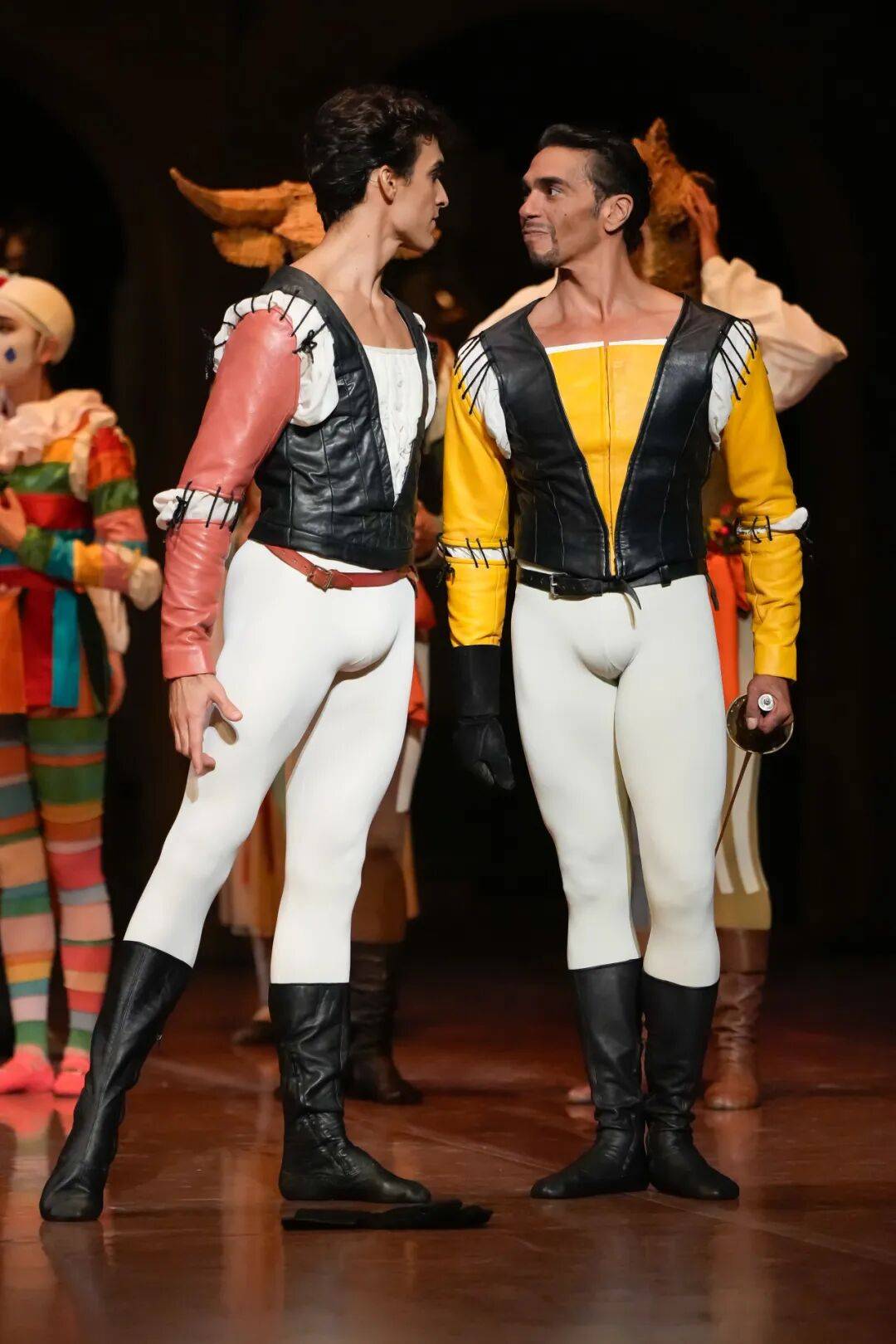

爱的语言:克制与“二重”

克兰科的“罗朱”是一部与文本、音乐高度共振的诠释。相成相反的对位元素很好地贴合普罗科菲耶夫对立乃至冲撞的音乐,又是莎翁笔下现世报的真切反应:生与死、爱与恨、滑稽与整肃、嬉闹与恸哭、刚烈与温柔,宽容与嫉妒,一切都热闹地活着,相互纠缠、依赖并不断转换着。一夜之爱与永世之仇;一眼“爱”亦是一眼“死”;希望总在心中升腾,而幸福永远隔着咫尺;暴力看似赢了却输得精光,爱看似输了却悬停成永恒。在这样的语汇之下,克兰科生动地塑造了梦幻般的罗密欧、冲动的朱丽叶、胆大妄为又滑稽逗乐的茂丘利奥,以及冰冷而耀眼的反派提伯尔特,其鲜明程度足以让观众被深深吸引进事件惊心动魄的洪流之中——从初恋带来的眩晕的巅峰,到与主角们一同跌入无法阻挡、毫无意义的暴力之中,直至走向悲剧性的死亡。然而,必须指出的是,这种对比更多的源于一种克制与忐忑的距离,仿佛色彩被刻意调暗了一度,情绪全部内化。比起英国皇家芭蕾舞团 (The Royal Ballet)经常重演的、着重于原始激情和自然暴力的麦克米兰版本,克兰科更为温和、更具抒情性:这对命运多舛的恋人只是卷入了家族世仇的无辜之人。于是,大幕第一场结束时那段宏大的双人舞,显出些许试探,缓慢而克制;而麦克米兰版则如同充满激情的洪流奔涌而出。罗密欧与朱丽叶黎明时分别时所引发的双人舞,更重于传达朱丽叶的纯真、罗密欧的无助,左右为难的烦闷,而非热恋中的人索取彼此的渴念。这势必为舞者留下了舞蹈以外的巨大难题。

视觉上的克制与二重则有尤尔根的妙手担当,通过为不同家族分配颜色以及用色彩诠释人物状态的方式,令故事显出流畅且易于理解。蒙太古家族身着紫、橘红色系,而卡普莱特家则已黄、橄榄绿色系亮相。在卡普莱特家的舞会上,罗密欧与朱丽叶相遇,罗密欧身上的红衣点缀上了橄榄绿的方块,而原本身着黄色的朱丽叶则披上了红色的披风,早先两种迥异却厚重的基础色块中,仿佛有轻盈的几缕、几片飞逸而出,隐喻着两个姓氏的相遇、吸引与部分融合。而整部戏里不缺的红色,既是爱情,也是死亡。当二人皆佩上红色的披风时,那也是可怕的预告。

天平的另一头,“群舞”是这部爱情故事里不可或缺的另一部分。作为“二重”表达的又一重要体现,它代表了群体中的个体——被隐匿的主角与爱,既是归属又是反抗。群舞场景承担了衬托、连结以及推动情节发展的重要功能——精湛的双人、三人舞,充满乐趣乃至眼花缭乱的群舞或静态表演快速演变和切换。无论是市场弄臣们充满趣味和荒诞的杂耍,还是略带一丝阴森的宫廷舞蹈,都有着令人愉悦的动觉享受。在宏大的舞蹈与嘉年华的欣喜若狂中,两位不容触碰的年轻恋人的自我形象从嘈杂的背景中朝我们转过脸来。闭上眼睛,与音乐相得益彰并创建了另一个声部的舞步声、击剑声、市集声构成声景的一部分;而另一面,张开眼睛,声音又幻化成舞台上的视觉色彩,不断移动着的、有着微妙表情的色彩成为音乐的显像。视觉上是普罗科菲耶夫音乐的外化,听觉上是编舞家的声势,这种趋于戏剧化的解构重组带有强烈的通感联觉意味,如果我们依然只盯着舞蹈层面来解读这版《罗朱》,大约是捡了芝麻丢了西瓜。

此刻的重逢

随着普罗科菲耶夫的音乐止息,恋人在拥抱中定格,这份即便对死亡场景而言都过于克制的“优雅无声”却没有停驻,它如狡猾的液体从床上倾泻、弥漫并越过舞台的边界,匕首般刺向端坐在台下的、原以为事不关己的观看者。回想开篇同样宁静的夜,于阳台下徘徊、轻轻抛下石子的罗密欧——爱,在夜中生,在夜中死,在命运的终点相遇,完美对应的两道弧扣成无始无终的圆。诗人艾略特说, “过去的时间与未来的时间都指向一个方向,那就是,也永远是,此刻。”忐忑、失落、解脱,斯图加特芭蕾舞团与克兰科将切肤之爱投掷向每一个观看者自己的“此刻”,即便有如此多时空、文化、文本、时代欣赏习惯的隔阂在前,即便已过去半个多世纪,克制、静谧的科兰克依然在场,依然真切、有力、动人,而一些潜移默化的改变依然正在发生。

复想起9年前舞团来华演出时,时任舞团艺术总监里德•安德森所说的话, “这是一版会改变你一生的《罗密欧与朱丽叶》。”

-劇終-

庄 加 逊

配图为剧照

©️ Roman Novitzky/Stuttgarter Ballett

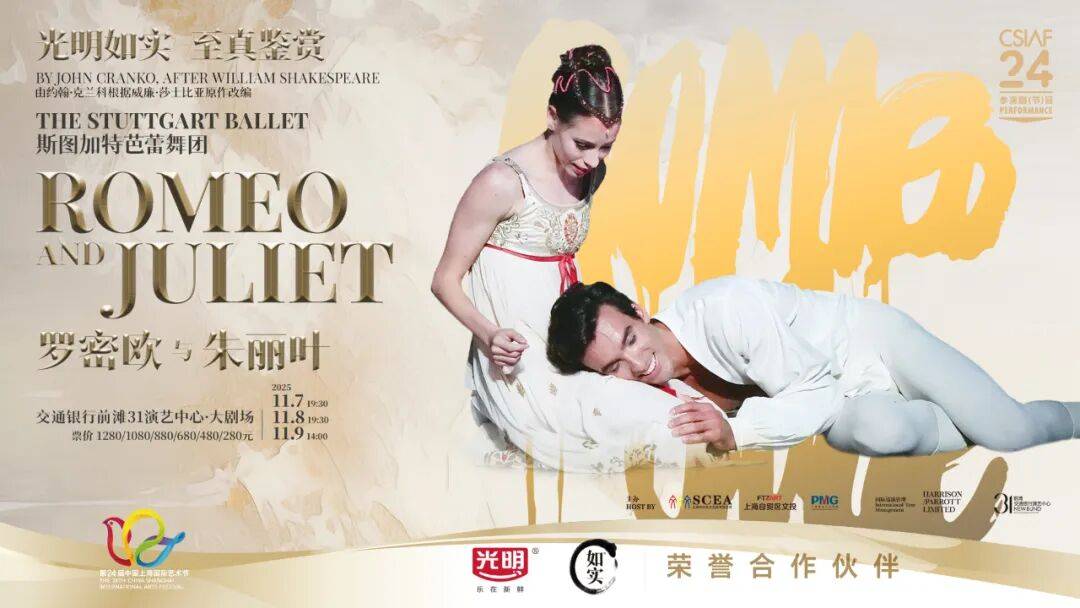

第二十四届中国上海国际艺术节参演剧目

斯图加特芭蕾舞团《罗密欧与朱丽叶》

演出时间

11月7日-8日 19:30

11月9日 14:00

演出地点

交通银行前滩31演艺中心·大剧场

有染·与美好发生关系

舞 台|艺 文|悦 音|映 像

更多阅读 可点击

|

| |

| |

||

- 灵 魂 编 辑 部 -

执行编辑:Cheers

校稿:Miss Helen & Lucifer & Vane

责任编辑:Paula & Cheers

主编:许安琪 &阿秋