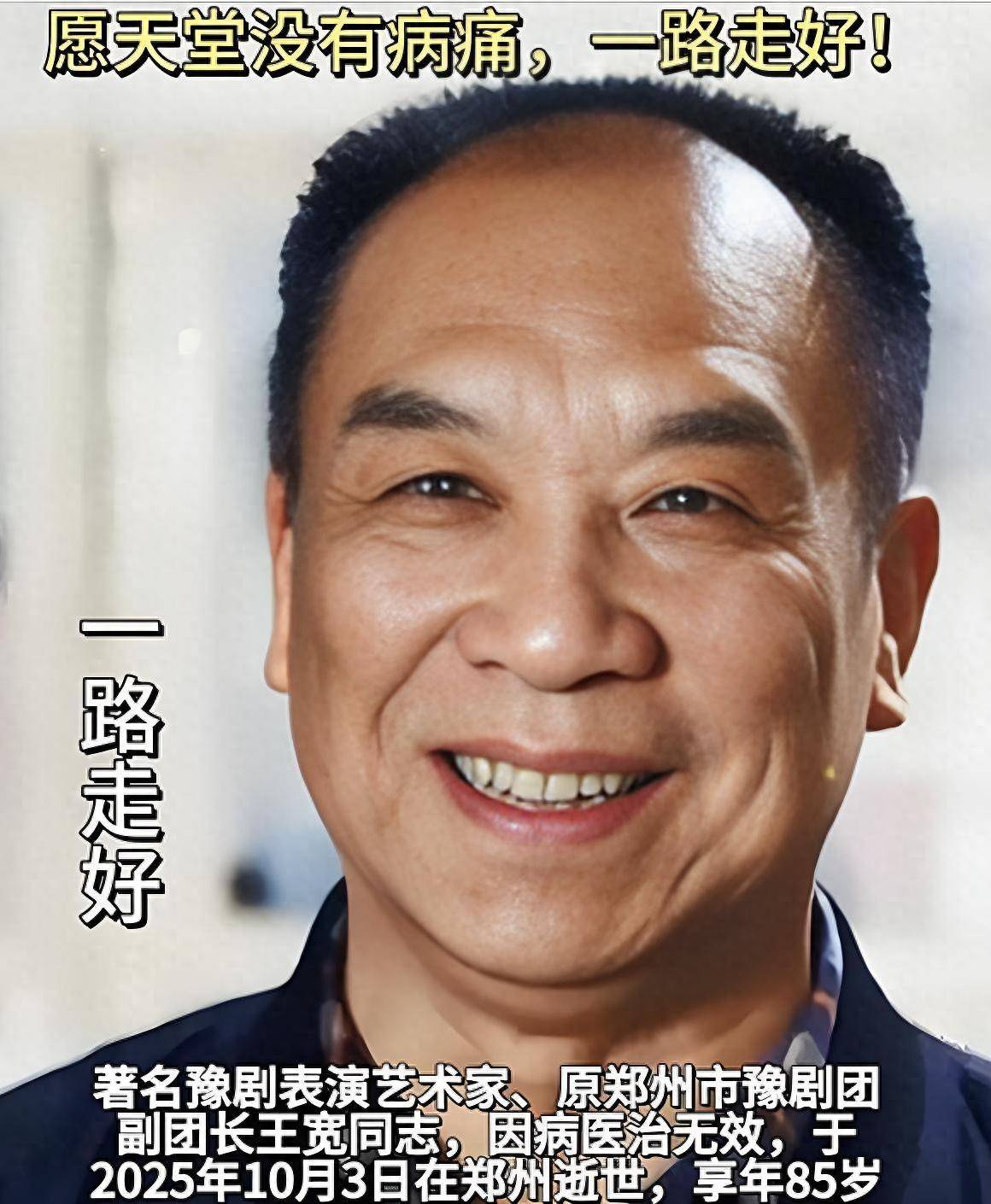

王宽

2025年10月3日10时20分,著名豫剧表演艺术家王宽,不幸在郑州病逝,享年85岁。

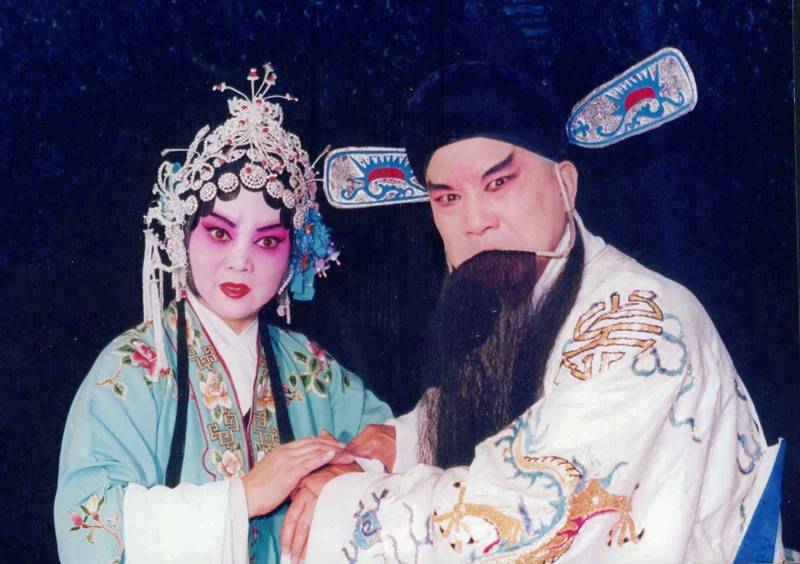

王宽在西藏豫剧团工作过,后担任郑州市豫剧团团长,主演了《三哭殿》《辕门斩子》《生死牌》《鸳鸯戏水》等经典豫剧剧目。

王宽经常与常香玉、王希玲等豫剧名家同台献艺,享有“豫剧金补丁”的美誉。

王宽的妻子王淑荣也是豫剧名家,夫妻俩风风雨雨,感情深厚。

1998年王宽夫妇退休后,先后收养了6名孤儿,并将他们抚养成人。为了抚养这些孤儿,豫剧表演艺术家王宽放下身段去茶楼卖唱。

王宽夫妇育有一双儿女,他的外孙下肢瘫痪,也靠老两口抚养……

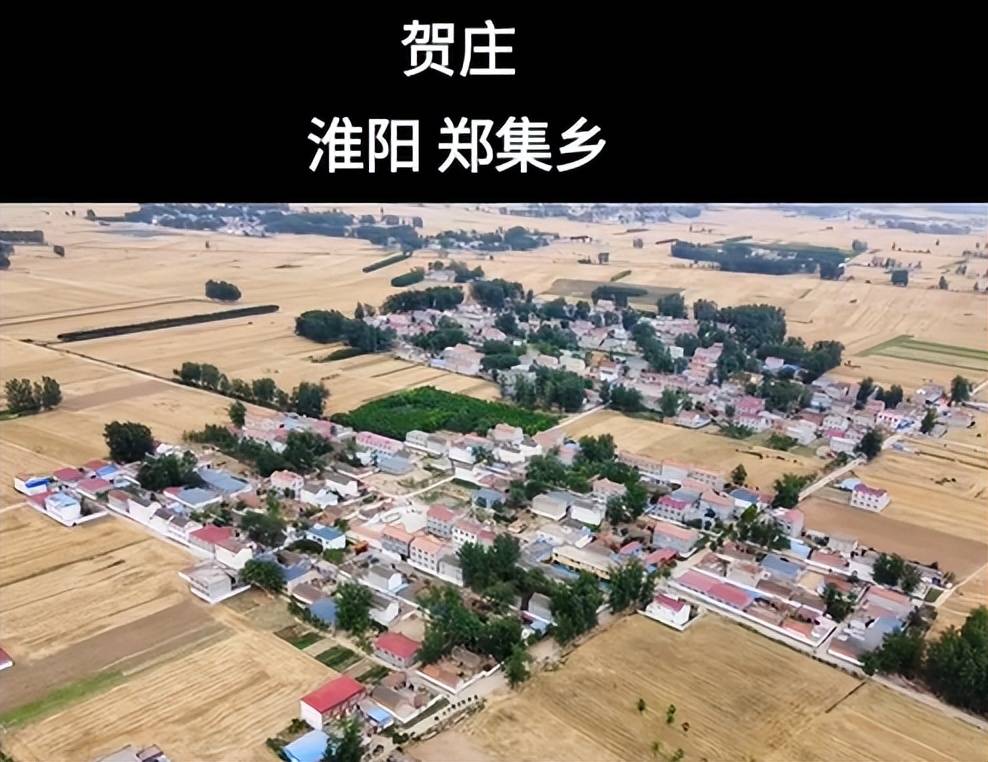

王宽原名王金宽,1941年8月15日出生于河南省周口市淮阳县郑集乡贺庄村,父亲王秉善和母亲都是农民。

王宽小时候家里穷,乡亲们没少帮衬他,这在他心里播下了博爱的种子。

1956年,西藏豫剧团(当时属于西藏军区)来淮阳招生,王宽瞒着父母报了名,结果考上了。

王宽在开封接受培训时,父亲才得知消息,王秉善不仅没有阻止儿子唱戏,反而很激动。

王秉善家距离开封有300里,他舍不得坐车,背着一袋红薯,走了三天两夜来看望儿子。

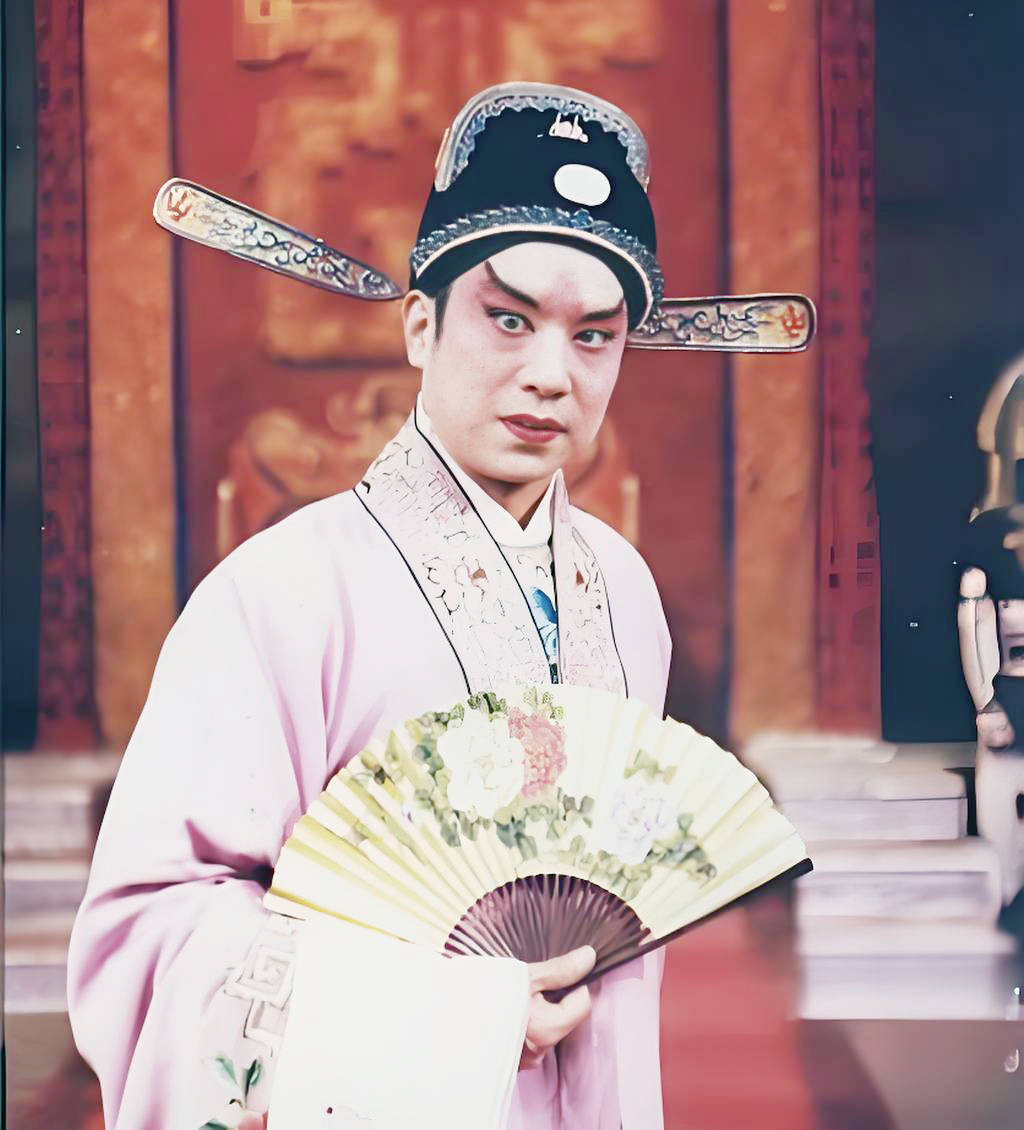

王宽剧照

父亲对王宽说:咱们家穷,乡亲们没少帮咱家,你以后有能力了要回馈他们。这番话刻在了王宽的心里,深深影响了他的世界观。

王宽在开封培训两个月后,离开家乡远赴西藏豫剧团工作。

拉萨位于青藏高原,氧气稀薄,王宽不适应当地气候,患上了高原病。

1960年,王宽回家乡探亲,认识了豫剧演员王淑荣。王淑荣的豫剧老师当年也教过王宽,王宽是她的师兄。

王淑荣也是河南人,比王宽小5岁,她也在农村出生、长大,家境贫寒,靠学豫剧改变了命运。

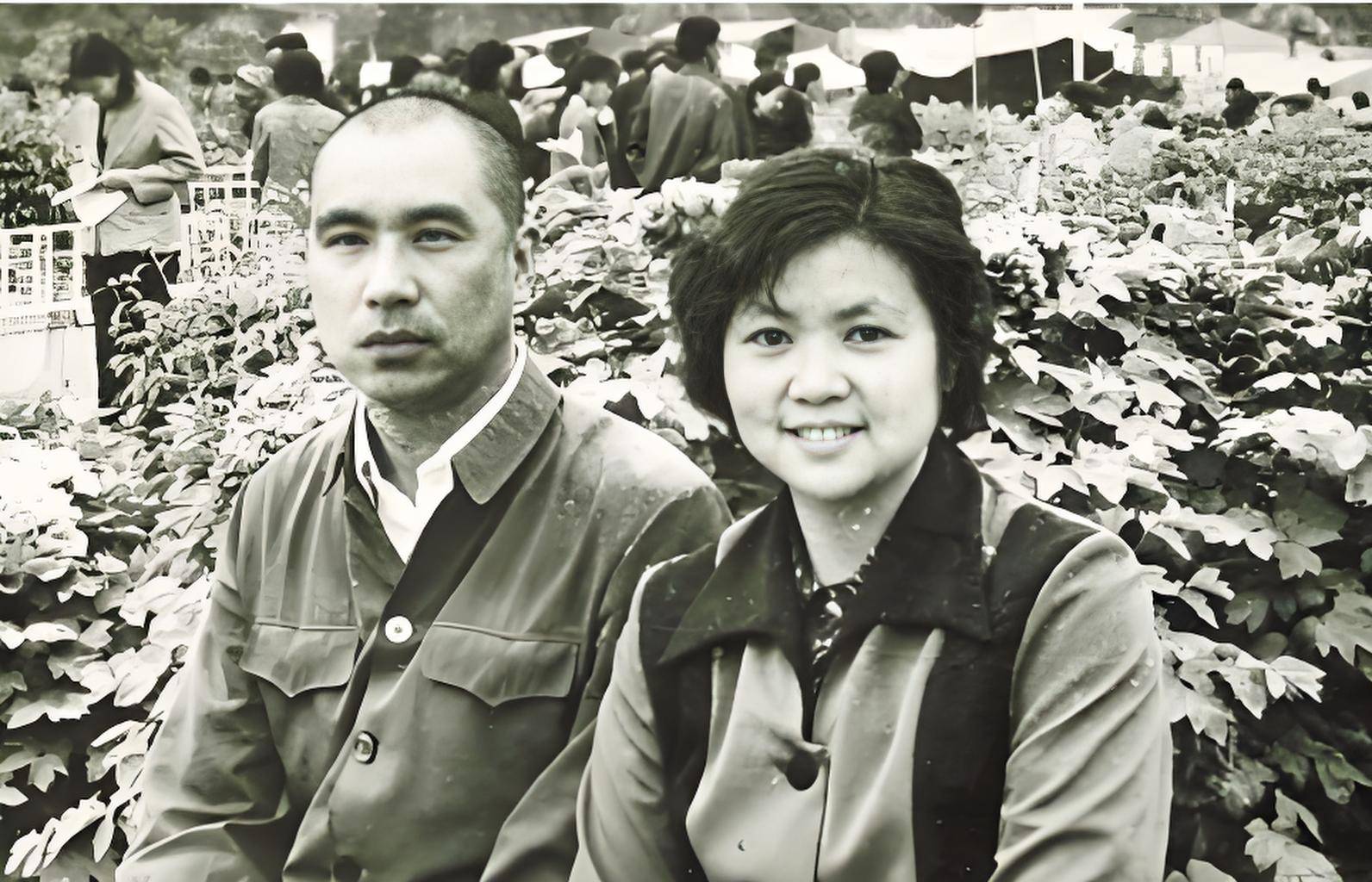

王宽和王淑荣夫妇早期合影

相同的身世,及对豫剧共同的追求,将王宽与王淑荣年轻的心连在了一起。

返回西藏后,王宽开始给王淑荣写信,两人谈演出,谈理想,渐渐发展到谈感情。

1963年,王淑荣为了追求男友,也进入西藏豫剧团工作。

1965年3月,王宽与王淑荣在西藏组建家庭。婚后,夫妻俩相继生下了一个儿子一个女儿。

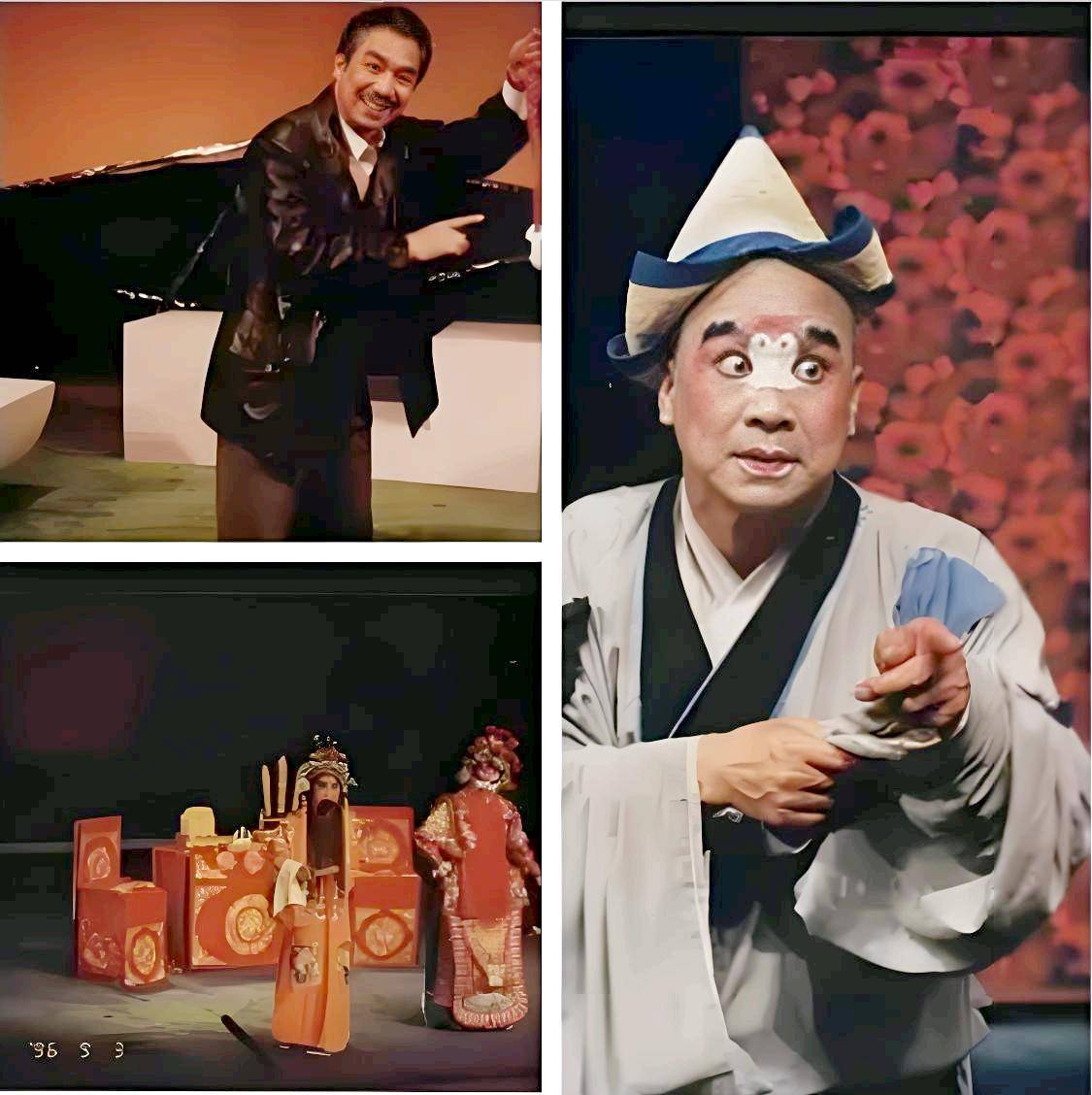

王宽嗓子好,戏路宽,生、旦、净、末、丑都能演。在西藏豫剧团,他主演了《醉打金枝》《辕门斩子》等优秀豫剧剧目,深受西藏戏迷的喜爱,大家亲切地叫他“金豆子”。

年轻时的王宽夫妇工作剧照

西藏离河南很远,那时交通不方便,加上孩子的拖累,王宽夫妇很少回老家探亲。

两边父母生病,或生活中遇到困难,他们一点忙也帮不上,只是给家里寄点钱。夫妻俩心里都很难过,觉得愧对父母。

而且长年在西藏工作,王宽的高原病越来越严重,经常胸闷心慌,呼吸困难。

1982年,王宽夫妇申请转业,从西藏豫剧团被调入郑州市豫剧团。

王宽离开家乡26年,回来时从一个英俊少年变成了一个中年男人。

王宽唱腔激越高亢,表演潇洒,主演了《三哭殿》《生死牌》《辕门斩子》《朝阳沟》《风流才子》《鸳鸯戏水》《疯哑怨》等经典豫剧剧目,多次与常香玉、王希玲等豫剧名家同台演出。

王宽业务拔尖,人品好,没有私心,善于团结同事,他被提拔为郑州豫剧团团长。

王宽夫妇的一双儿女都没有唱豫剧,儿子王军经营“胖大伯菠菜面馆”,女儿王艺红做小生意,兄妹俩的经济条件都不太好,收入不稳定。

王军兄妹都结婚了,双方的配偶也没有正式工作,王宽夫妇虽然收入不高,但还要在经济上帮衬一双儿女。

王宽夫妇与外孙王海龙

更让王宽夫妇心碎的是,女儿王艺红有个儿子叫王海龙,患有渐冻症,后来下肢瘫痪了,坐上了轮椅。

王艺红与丈夫离婚后,独自带着瘫痪儿子生活。她做小生意,没法在家里照顾儿子,又请不起保姆,生活一地鸡毛。

为帮女儿减轻负担,王宽夫妇将外孙接到家里照顾,外孙王海龙一直跟着姥姥姥爷生活。

1998年,王宽夫妇从郑州市豫剧团退休,夫妻俩偶尔还有些演出,其余时间就是在家里照顾外孙王海龙。

一个偶然的机会,王宽夫妇的生活彻底被打破了。

这年冬天,王宽回周口老家探亲,得知村里有个叫袁前粮的孩子是个孤儿,生活困难,便去看望孩子。

袁前粮出生8个月时父亲病逝,他1岁时母亲改嫁,袁前粮跟着爷爷奶奶生活。这几年,袁前粮的爷爷卧病在床,孩子经常连饭都吃不上。

王宽拿出200块钱,交给袁前粮的爷爷,老人感动得老泪纵横。

这时6岁的袁前粮从外面回来了,“扑通”一声跪在王宽夫妇面前,他抱着王宽的腿喊“爷爷”,要求跟他去郑州学戏。

此时已是冬天,袁前粮衣着单薄,还光着脚,王宽夫妇含泪答应了。

王宽夫妇与王海龙

因条件不允许,王宽夫妇没有将袁前粮带到郑州,但经常给他寄钱及衣服。

王宽考察过袁前粮,觉得孩子不适合学戏,便决心将他抚养大,未来能自食其力。

在王宽夫妇的关照下,袁前粮的生活条件有了很大的改善。

此事传开后,又有人带着孩子找上门来。紧接着,王宽夫妇又相继收养了父母双亡的汪文胜、汪文娜、汪仪欣3兄妹,及孤儿王海波等5个孩子。

1999年,王宽夫妇将袁前粮等6个孤儿全部接到郑州家中生活。

他们想让孩子学豫剧,在家里教他们唱,但孩子们没有天赋,培养价值不大。

王宽夫妇收养的几个孩子一起练习乐器

王宽夫妇指导孩子们学习乐器

于是王宽夫妇就教他们学乐器,有的弹电子琴,有的弹琵琶,有的学吹笙、箫。6个孤儿加上外孙王海龙,王宽夫妇要抚养7个孩子,家里的三居室住得满满当当。

6个孤儿当时正上小学,由于没有郑州市户口,学校要收借读费,加起来要收1万多元。

王宽夫妇牵着孩子去学校求情,结果南阳路一小将6个孩子全部接纳了,没有收一分钱借读费。

安置孩子们上学后,王宽的高原病复发了,呼吸困难。王淑荣拨打110,将丈夫送往医院。

院方下达了病危通知,要求王宽接受心脏手术,夫妇俩拿不出手术费,只得保守治疗。

王宽住院4天就出院回家,继续照顾7个孩子。

王宽

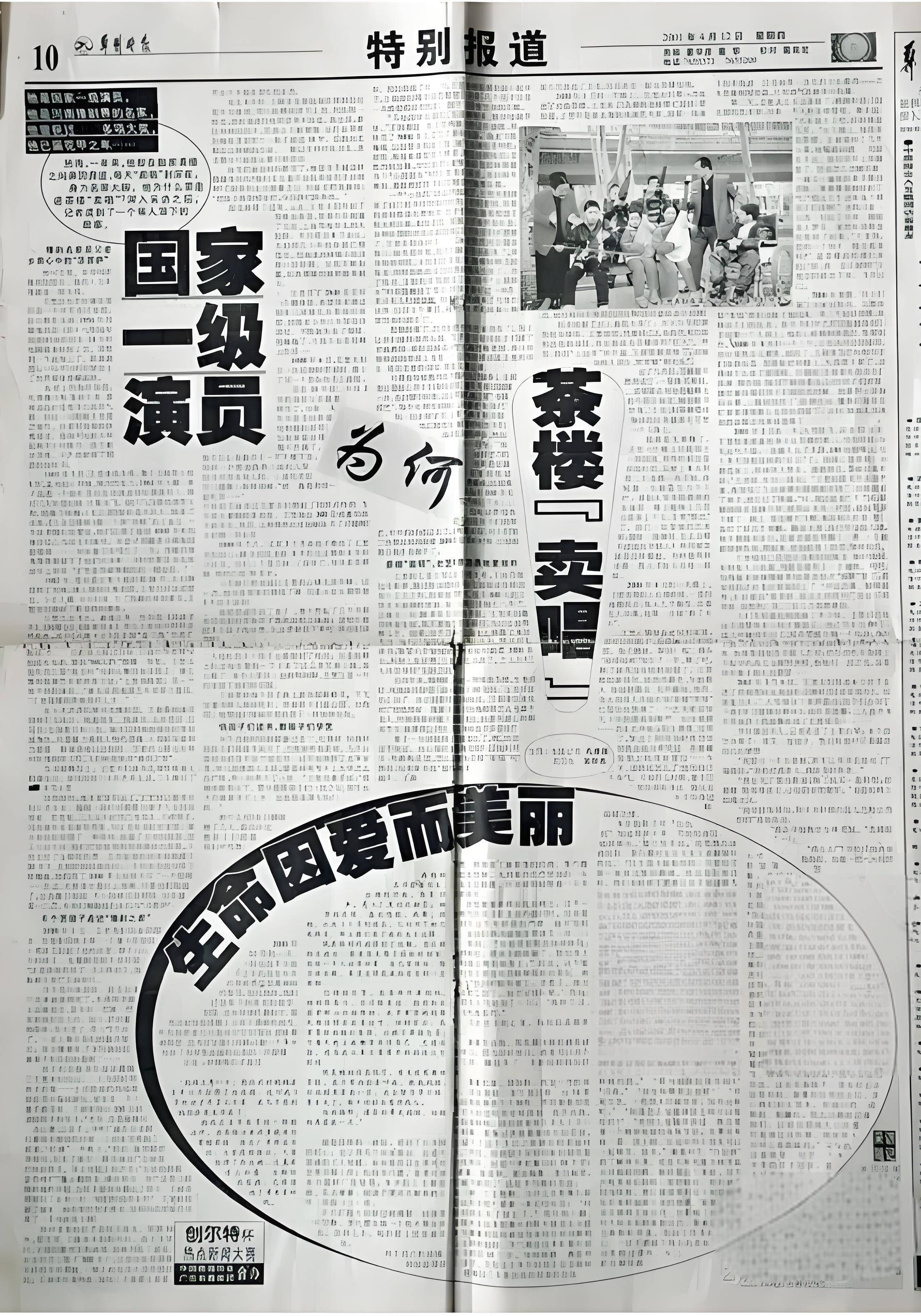

王宽夫妇的退休金有限,养7个孩子捉襟见肘。于是从2001年起,王宽去郑州的茶楼卖唱,他背着乐器,在郑州一家家茶楼穿梭。

客人出10块钱,王宽就给对方唱一段。有的客人听完唱段后小声议论:这个老头想钱想疯了,看他的水平应该是专业演员,这么大年纪了,还出来挣这种钱。

这些话王宽听得清清楚楚,但他没有解释。

2006年,王宽为了多挣一点钱,还花钱学习川剧变脸。学会后,王宽能够豫剧变脸,演出颇受欢迎。

靠在茶楼演出和退休金,王宽供养6个孤儿读书,让他们过上了温暖的家庭生活。

王宽卖唱抚养6名孤儿的事迹,渐渐在中原大地传开了。

当年媒体对王宽夫妇的报道

2015年,郑州报业集团下属的《郑州日报》《郑州晚报》等主流媒体,推出了《在郑州,有一种爱叫“王宽家”》的系列报道,引起巨大反响。

随后,《新民晚报》《扬子晚报》《深圳晚报》等全国几十家媒体,对系列报道进行了转载。

企业家海鹏鹤从媒体上了解到王宽的大爱后,被感动了。海鹏鹤祖籍河南省平顶山,是北京一家文化公司的董事长。

这年10月,海鹏鹤来郑州开会,特意去王宽家看望王宽夫妇和几名孤儿。

此后,海鹏鹤几次为王宽提供演出机会,让他增加收入。

王宽夫妇要养7个孩子,身边没有一分钱积蓄,经常靠拆东墙补西墙度日。

2017年,中央文明委从全国范围内评选出300户文明家庭,王宽家光荣当选。

在王宽夫妇的抚养下,6个孤儿和他的外孙都长大了,孩子们都有了自己的工作和生活。

王宽夫妇将6个孩子当孙子孙女,他们喊王宽夫妇“爷爷奶奶”。孤儿汪文胜在王宽夫妇的培养下,考入河南省戏曲学校,学习板胡专业。

王宽剧照

读书期间,汪文胜迷上了网络,还偷拿王宽的钱上网。晚上老师查完宿舍后,汪文胜就翻墙出去上网,要到凌晨才回宿舍。

老师向王宽告状,夫妇俩严厉批评了汪文胜,结果孩子离家出走了。王宽夫妇带领其他孩子去街上四处寻找,没有发现孩子的踪影。

王宽夫妇担心汪文胜出现什么意外,多次在家里哭。汪文胜在外面流浪一个星期后,蓬头垢面地回来了。

王宽夫妇没有责怪他,带他理发、洗澡,还为他做了几道美食,欢迎他回家。汪文胜哭着向王宽夫妇认错:爷爷奶奶,我错了,以后我再也不这样了。

王宽一把将孩子搂在怀里:哪个孩子不犯错误?改了就是好孩子。

王宽与妻子王淑荣

第二天,王宽夫妇将汪文胜送到河南省戏曲学校。

2018年,6个孩子都成年了,有的还组建了家庭。王海波在郑州开出租车,妻子在医院当护士,夫妻俩生了一个女儿。

汪文胜也在开出租车,单身未婚。袁前粮送外卖,汪文娜在幼儿园工作,还生了一个女儿。汪仪欣在郑州一家文化公司工作,也做了妈妈,王宽夫妇格外欣慰。

2020年疫情期间,王宽家遭遇多重灾难:外孙王海龙不小心从轮椅上摔下来,将8颗牙齿摔断了。

王宽一家人(中为王海龙)

王宽的孙子高烧,在医院里住了10多天。孙子刚出院,王宽的儿子王军又突发心肌梗塞,被送往医院急救。

儿子刚脱离生命危险,王宽多年的心脏病又复发了,在医院接受了心脏搭桥手术。

王宽负债累累,汪文娜、汪仪欣每人拿出5000元。汪文胜等3个孩子,每人借了2000元,5个孩子共凑了1.6万元,帮助爷爷王宽解燃眉之急。

2020年8月6日,王宽夫妇的外孙王海龙因渐冻症离世,王宽和老伴非常悲痛,几个孩子都回来协助爷爷奶奶料理后事。

收养的孩子们给王宽和王淑荣夫妇操办的金婚

兄妹三个孤儿汪文胜、汪文娜、汪仪欣

王宽夫妇共收养6名孤儿,其中一个因病夭折(也是渐冻症),剩下的5个孙子孙女都在郑州工作,非常孝顺,彼此没有血缘却胜似亲人。

遇到年节和王宽夫妇的生日,他们都会回来看望。

王宽夫妇改变了5个孩子的命运,5个孩子也以火热的孝心回馈他们,这是人间至真至纯的大爱,这是彼此的双赢。

孤儿汪海波已结婚做了爸爸

王宽与妻子王淑荣

2025年10月3日,王宽不幸因病在郑州逝世,享年85岁。

5个孩子跪在王宽的遗体前含泪告慰:爷爷,您一路走好,我们还会像从前一样孝顺奶奶。

王宽虽然走了,但他的大爱依然温暖人间,被越来越多的人了解和传颂。

-END-