当地时间10月13日,导演兼编剧伍迪·艾伦在《自由新闻》发表长文,深情缅怀其前缪斯、旧日恋人与终身挚友黛安·基顿。

黛安·基顿于10月11日逝世,享年79岁。

艾伦在文中以饱含私人记忆的笔触,追忆两人自上世纪60年代末相识、相恋、合作到彼此守望的漫长岁月,称她“独一无二,无法以常规语法来形容”,“她的面庞与笑声点亮她进入的任何空间”。

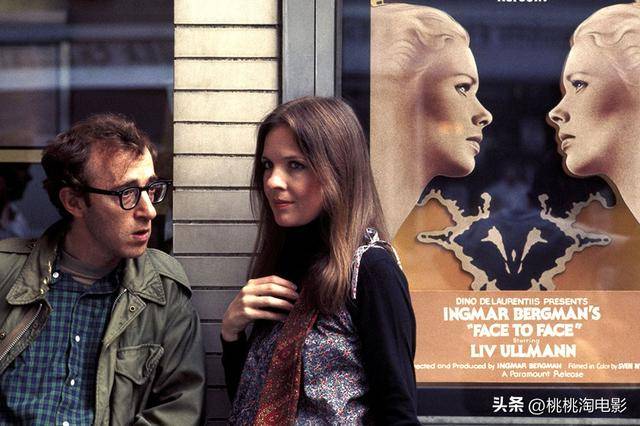

1969年,黛安·基顿在艾伦的舞台剧《呆头鹅》(Play It Again, Sam)中与他对戏。

排练的第一周,两人几乎没有交流——“她害羞,我也害羞,两个人都害羞时会很无聊”,艾伦回忆。直到一次午休共进午餐的瞬间,他被她的魅力击中:“她是如此迷人、美丽、带着魔力,我甚至怀疑自己的理智——我竟然能如此之快地坠入爱河吗?”

不久后,他们成为恋人。此后很长一段时间,基顿是艾伦所有作品最早、也最重要的观众。艾伦坦言:“我从不读评论,我只在意黛安怎么说。她喜欢,我就把那部片子当成艺术上的成功;她不那么热情,我就据此再剪。”

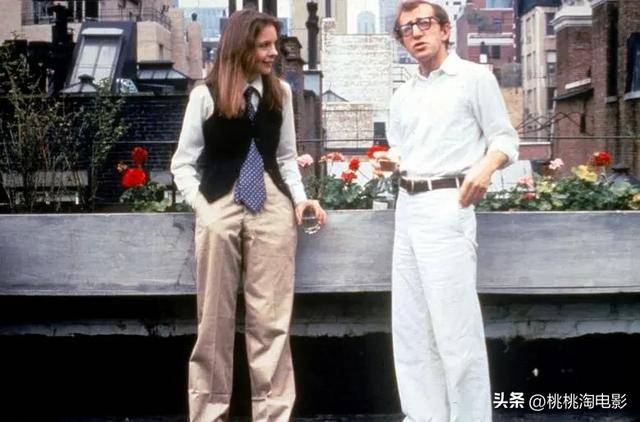

在接下来的二十余年里,基顿出演了多部伍迪·艾伦作品,包括让她荣获奥斯卡影后的《安妮·霍尔》(Annie Hall),以及《重温旧梦》(1972,电影版)、《傻瓜大闹科学城》(Sleeper,1973)、《爱与死》(Love and Death,1975)、《我心深处》(Interiors,1978)、《曼哈顿》(Manhattan,1979)、《电台之日》(Radio Days,1987)与《曼哈顿谋杀疑案》(Manhattan Murder Mystery,1993)。

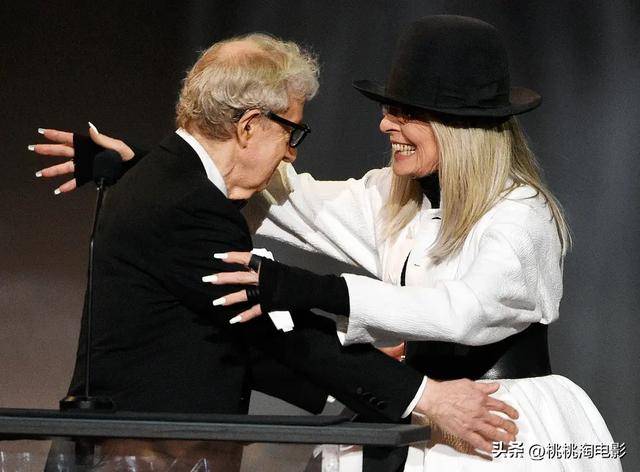

艾伦在2017年为基顿颁发美国电影学会(AFI)终身成就奖时曾说:“我一生中许多成就,确实要归功于她。通过她的眼睛看世界。她真是令人惊异。这是一个做什么都很出色的女人。”

在艾伦的叙述里,黛安·基顿不仅是演员。

她能演会唱能跳,还写书、做摄影、拼贴、装饰房屋并执导电影;同时,她依旧保持着与家族和成长地——橙县——的深厚连结,带着他口中“美丽的乡土气”。

艾伦记起曾在她家里过感恩节,和基顿一家打“分币扑克”,最后赢了“足足80美分”,以至于“他们觉得我在耍花招”。

感情上,两人最终选择分开。

艾伦在文中写道:“我们一起度过了几个美好的私人年头,后来各自向前。为什么分开,也许只有上帝或弗洛伊德说得清。”

尽管如此,他们始终维持着深厚友谊。在公共舆论最激烈的时刻,基顿曾公开表达对艾伦的支持,尤其是在#MeToo运动期间,米娅·法罗旧案指控再次引发争议之时。艾伦重申自己一贯否认指控,而基顿彼时写道:“伍迪·艾伦是我的朋友,我依然相信他。”

在这篇悼文的结尾,艾伦将目光落回电影与记忆:“几天前,这个世界还包含着黛安·基顿。现在,它不再包含她。因此,这是一个更阴郁的世界。但她的电影仍在。而她那爽朗的大笑,仍在我脑海回响。”

黛安·基顿是好莱坞独树一帜的身影:她的银幕形象和现实个性相互辉映,既有不加修饰的率真,也有难以复制的优雅与灵气。

她与伍迪·艾伦的合作,一度定义了美国电影里关于都市情感、机智对白与女性主角的某种气质;而在艾伦个人的创作宇宙中,她则是带来光与尺度的那双眼睛。

如今,她的离开,让许多人重回那些影像,重看那张明亮的面孔与一触即笑的灵魂。

正如艾伦所写:规则、标签与修辞都在她身上失效,因为她本就“不可能被归类”。她留给电影的,不只是角色与奖项,更是某种关于自由、幽默与勇气的风格印记。

她离场后,这些仍会继续发光。