从东方甄选离职四个月,在顿顿身上仿佛看到了文章的影子。

当年,文章得意洋洋拉着长音跟对面历经波折的郭德纲炫耀:我顺极了!我顺极了,哥哥。

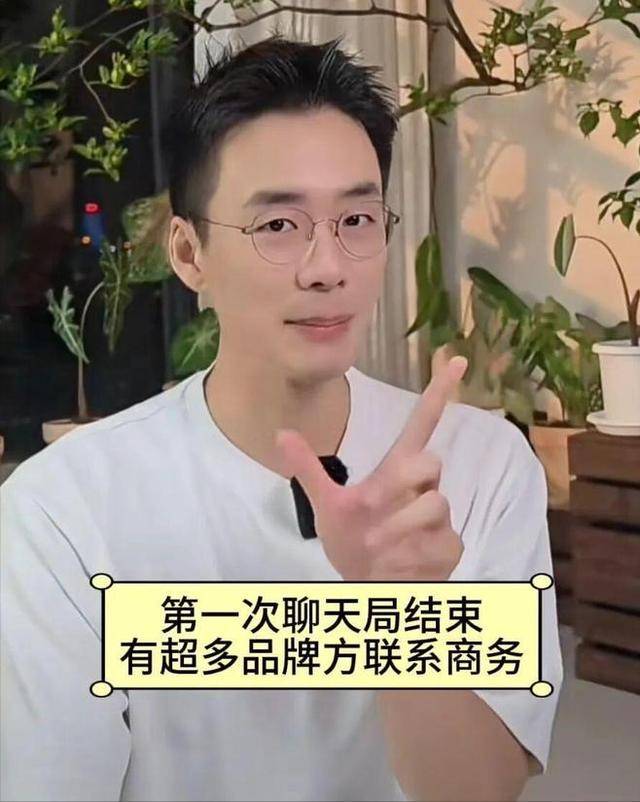

从东方甄选离职后,顿顿一度显得顺风顺水,他说创业很简单,品牌方主动找上门,还感慨自己“原来可以这么贵”。

作为曾把美丽生活号做起来的主播,他带着自信单干,似乎复刻成功不难。

可没多久,外界就发现他的直播间热度不如预期,曾经的底气渐渐没了踪影。

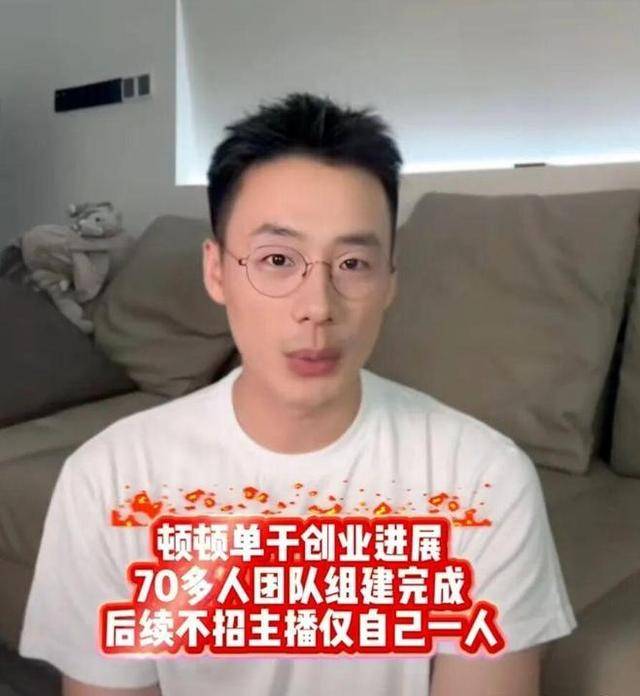

他拒绝了北京、杭州多家知名机构抛来的橄榄枝,毅然决然地选择在广州自立门户。这不仅需要勇气,更需要雄厚的资本。

三百平米的场地,七十人的团队,每一天都在燃烧着真金白银。

这种孤注一掷的投入,对比之下显得格外激进。同为主播的万千惠,坐拥七百多万粉丝和同等规模的团队,也曾坦言面临过千万级的资金缺口。

而顿顿单飞时的粉丝基础,不过二百三十万。他似乎坚信,这些粉丝是他最核心的“无形资产”,足以撬动一个商业帝国的未来。

他那句“创业比想象中轻松”的判断,以及“八百个品牌方”的豪言壮语,都暴露出他对个人品牌价值的乐观错估。

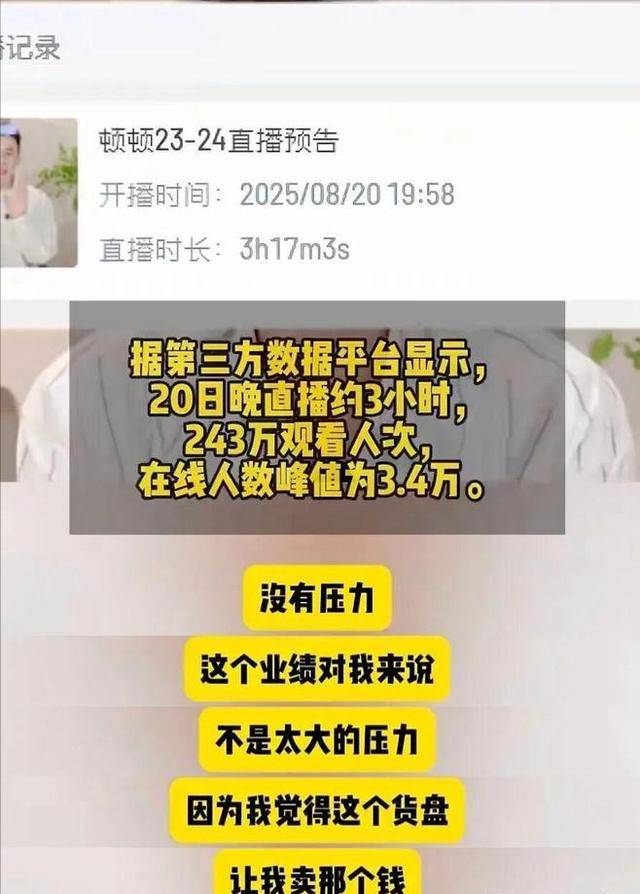

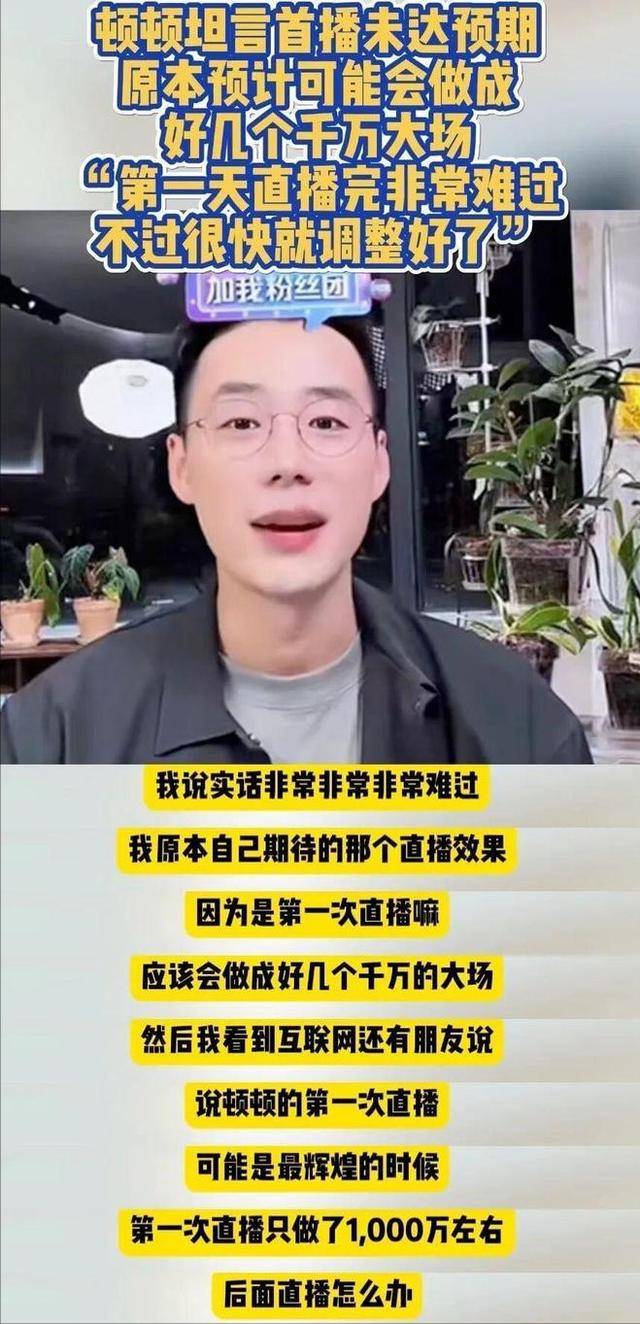

首秀交出的成绩单,近一千两百五十万元的销售额,对于一个初创团队而言,确实亮眼。但这个数字,距离市场传闻中他七千万的宏伟目标,差了不止一个量级。

更要命的是,这场首秀即是巅峰。开播时一度涌入两万三千人的直播间,到了第二天,在线人数就断崖式下跌至数千人。

这所谓的“无形资产”——流量,来得快,去得更快。惨淡的营收表现,让这份资产负债表的盈利前景,从一开始就蒙上了一层阴影。

业内有人帮他算了一笔账:以他直播间大约二百八十元的客单价来计算,这个七十人的团队,需要每个月无休地播满三十场,才有可能勉强覆盖掉高昂的运营成本。

但现实是,他的开播时间相当随性,粉丝根本无法形成固定的观看习惯,这无疑加剧了团队的现金流压力。

谁成就了谁的错觉?

顿顿陷入的困境,根源在于一种经典的归因谬误——他将平台的成功,理所当然地归结为自己的功劳。

当他明确地宣称,“美丽生活”那个账号就是自己一手做起来的时候,他便选择性地遗忘了那些成功的关键变量。

许多观众都还记得,“美丽生活”账号之所以能迅速崛起,靠的是团队作战。

那里有其他男主播不惜穿上女装、当场洗头的搞怪表演,用多元化、娱乐化的内容不断刷新观众的认知。

那份成功,是集体智慧与牺牲的结晶,而非一人之功。

更核心的助力,来自东方甄选这个强大的平台。在账号从零到一的冷启动阶段,是董宇辉亲自从主号为其引流,带来了宝贵的“第一桶流量”。

可以说,没有这股强大的推力,“美丽生活”这艘船可能根本无法驶出港口。

其次,东方甄选长期积累的品牌信誉和强大的供应链,为主播们提供了坚实的背书。观众选择下单,买的不仅是主播的口才,更是对平台品控的信任。

有评论一针见血地指出,这就像大闸蟹和绑蟹的绳子,他可能误把自己当成了那只蟹,而忘了自己更多时候扮演的是那根让蟹显得更值钱的绳子。

资本市场的反应,则像一面不带任何感情的镜子,清晰地照出了不同个体在平台生态中的真实价值。当顿顿离开时,公司股价甚至出现了上涨。

而当董宇辉传出离职风波时,东方甄选的股价则应声暴跌。市场用最直接的方式,给出了对二人核心价值的判断。

流量需要保持体温

直播电商进入下半场,纯粹的技巧和话术已经不再是唯一的通行证。

观众用脚投票,他们真正追随的,是主播身上那种被称作“人格厚度”的东西,是一种能够跨越屏幕的情感共鸣。

可悲的是,顿顿在单飞后,似乎主动舍弃了自己身上最具“温度”的那部分特质。

他曾因解读诗词歌赋的儒雅风格而迅速走红,英语绕口令和美声更是他的招牌才艺。这些文化标签,是他与观众建立情感连接的桥梁。

然而,单飞后,他却主动放弃了这一切,将直播间变成了一个冰冷的“实验室”,一丝不苟地为观众讲解产品成分,专业有余,但温度尽失。

这种策略上的“失温”,让他与昔日的自己,以及那位始终被拿来比较的董宇辉,形成了鲜明对比。

董宇辉的成功,靠的不仅仅是知识,更是他自然流露出的共情力、善意与谦逊。

他能将一件普通的商品,融入到文化、历史与生活感悟的叙事中,他卖的不是货,而是一种基于信任的情感体验。

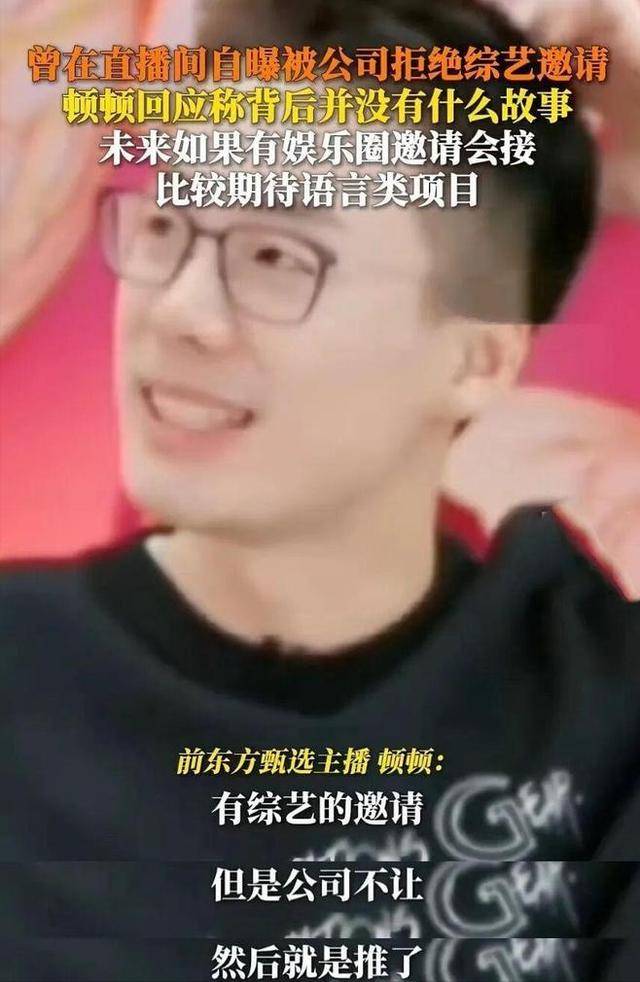

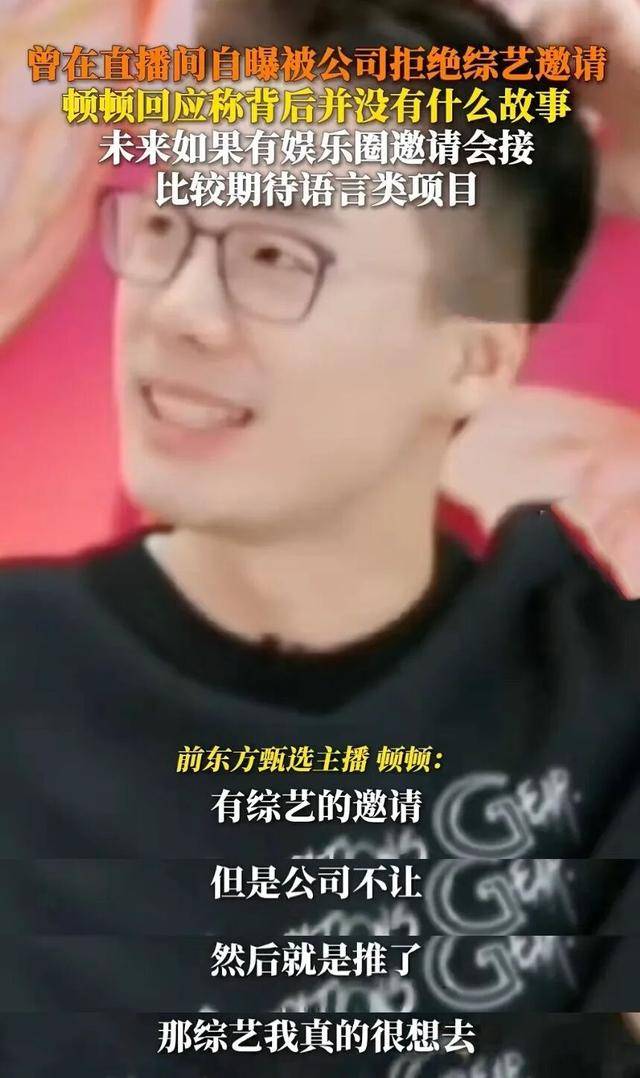

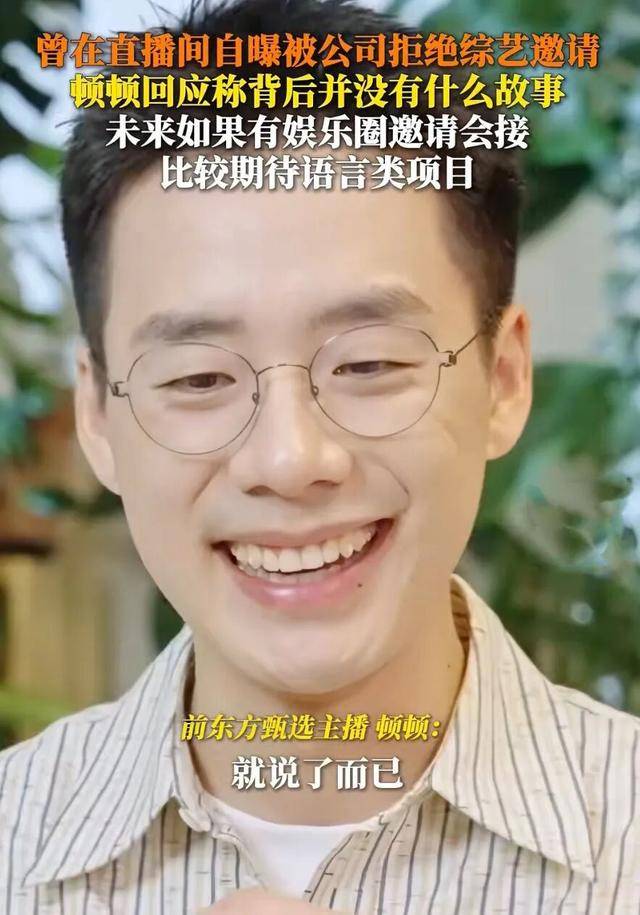

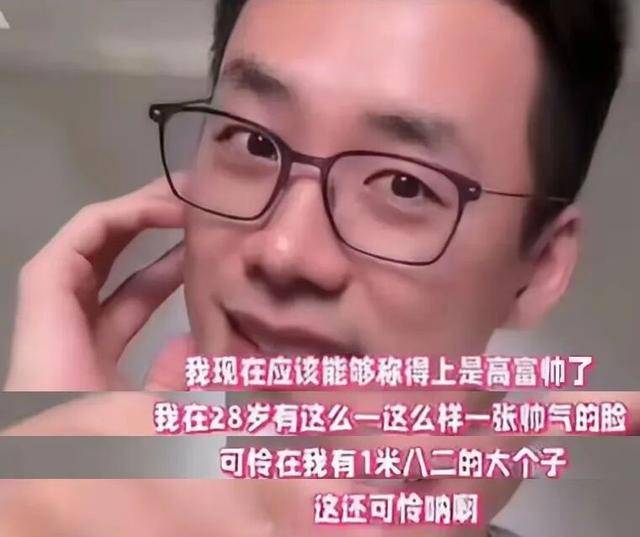

反观顿顿,他急于给自己贴上“高富帅”的标签,在采访中抱怨前公司为他推掉了综艺邀约,字里行间透露出的,是一种与普通观众格格不入的精英姿态。

就连他在炫耀时那种“漫不经心又处心积虑”的表情,都拉远了与粉丝的心理距离。

观众的反馈就是最好的镜子。在他的评论区里,许多粉丝留言,希望他能“讲回诗词”。

这句简单的请求,实际上是在呼唤那个能提供情绪价值和文化体验的主播回归。

一个有趣的细节是,顿顿在一次专访里,前前后后提了八次董宇辉。

而董宇辉在开启“与辉同行”时,尽管手握更成熟的团队和更庞大的粉丝基础,却依然对未来充满了敬畏,自称“压力很大,如履薄冰”。

反观顿顿,哪怕团队规模已经如此庞大,他依然对着镜头声称自己“没有任何压力”。

这种心态上的巨大反差,或许正是那句流传甚广的评价——“没有董宇辉的命,却得了董宇辉的病”的最好注脚。他渴望复制那种顶流的成功,却没能看清成功背后所需的谦卑与厚度。

当然,这场风波也并非全无益处。

它至少迫使顿顿,以及所有身处大平台的个体重新思考:自己真正的核心竞争力,究竟是平台赋予的资源,还是自身那份不可替代的“人格厚度”?

如果他能从这场风波中实现心态的“祛魅”,重新找回与观众的情感连接点,将专业知识与人文关怀再度结合,或许能真正“顿”入佳境,走出一条真正属于自己的道路。