2025年10月17日,《王牌对王牌》最新一期节目中,唐国强在游戏环节突然正色回应网络传言:“说我可以,别造谣孩子们。”这句看似轻松的调侃,实则是对长期困扰其家庭的谣言最直白的反击。当73岁的老戏骨以幽默姿态化解争议时,公众讨论的焦点已超越综艺本身,延伸至公众人物隐私权边界、舆论监督的伦理困境等深层议题。

唐国强家庭隐私的曝光始于2018年其参加综艺后。彼时,网络突然流传“其子患残疾需医药费”的传言,称他“为捞金隐瞒真相”。这些细节具体到“大儿子视力不足0.1”“小儿子发育迟缓”,甚至附有海外医疗记录截图,一度引发公众对其“晚节不保”的质疑。然而,这些传播甚广的“事实”始终缺乏官方或当事人证实,反而成为流量时代的“流量密码”。

从法律视角看,公众人物隐私权并非绝对豁免,但需遵循“公共利益优先”原则。唐国强作为演员,其职业属性决定了公众对其作品和公共形象的关注具有合理性。但家庭成员的医疗信息、教育背景等属于私密领域,未经本人授权的传播已涉嫌侵犯隐私权。

讽刺的是,当唐国强亲自辟谣时,部分网友仍质疑其“避重就轻”,甚至将综艺中的幽默表现曲解为“心虚”。这种“阴谋论”思维,折射出网络时代“证伪比证实更容易”的传播逻辑。

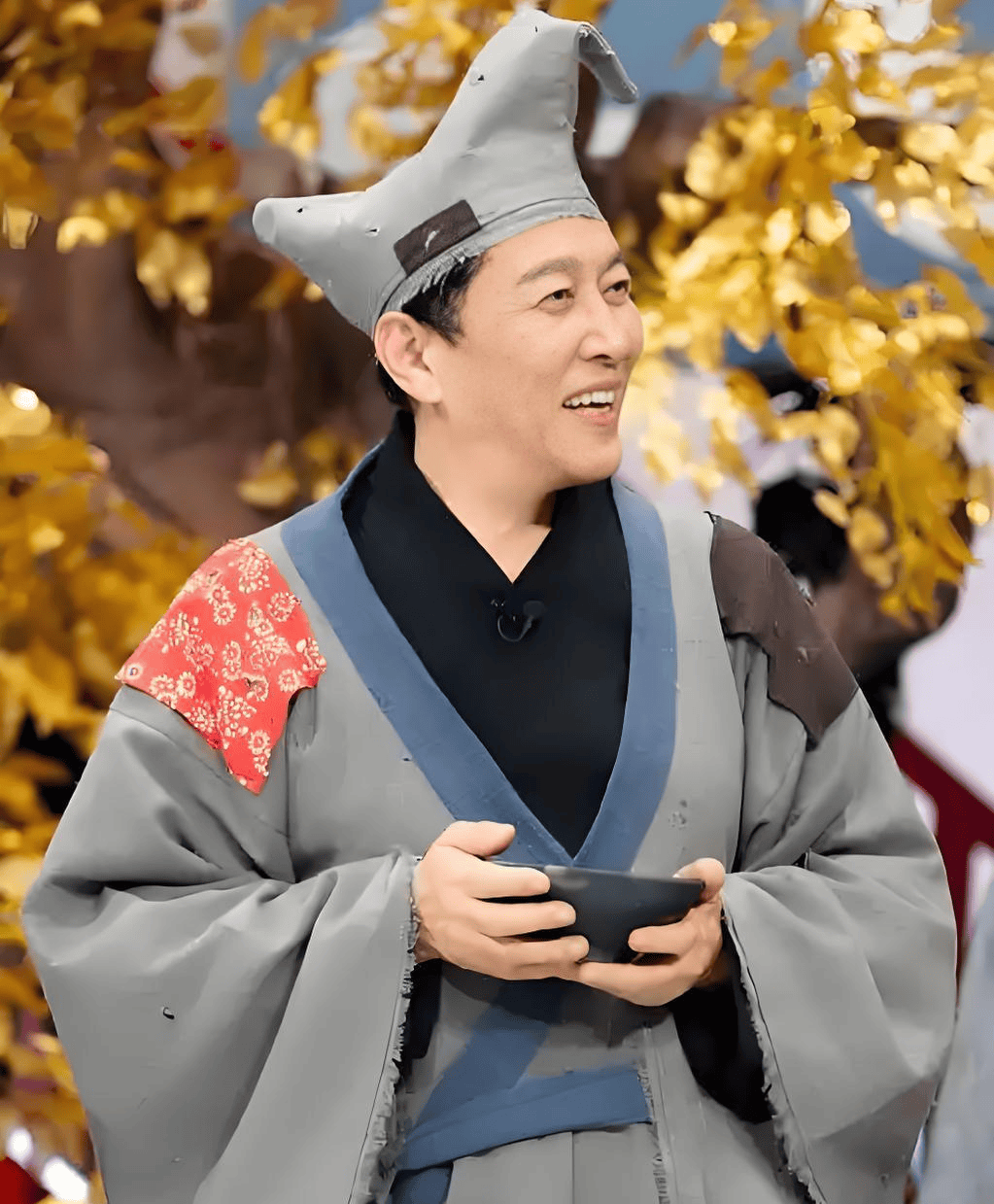

唐国强参与综艺的争议,本质是传统文化精英与大众娱乐消费的冲突。作为“诸葛亮专业户”,他塑造的帝王将相形象深入人心,而《王牌对王牌》中扮丑、游戏、与流量明星互动的“出格”表现,打破了观众对其“正剧演员”的刻板认知。有评论尖锐指出:“让帝王屈尊扭秧歌,是对艺术的亵渎。”但更多观众则认为,这种反差恰是综艺的魅力所在——它撕开明星的“人设”外衣,展现其真实一面。

从产业角度看,唐国强的综艺化转型是行业生态变迁的缩影。2025年数据显示,中国综艺市场规模突破千亿元,但优质内容供给不足导致“流量依赖症”加剧。唐国强这类资深演员的加入,既为节目注入文化厚度,也折射出影视行业“戏红人不红”的困境。正如他在《这是我的西游》中吐槽:“短剧只顾博眼球,合理性都不要了。”这种批判性参与,恰是综艺社会价值的体现。

唐国强事件暴露出网络谣言治理的三大症结,造谣者无需证实信息真实性,辟谣者却需自证清白。唐国强需在镜头前反复澄清,而始作俑者仅需匿名发布即可收割流量。尽管《网络信息内容生态治理规定》明确要求平台加强内容审核,但算法推荐机制仍使谣言获得几何级传播。多数造谣案件止步于民事赔偿,刑事追责比例不足5%。如张予曦被跟踪事件中,尽管警方介入,但类似案件判决多以“赔礼道歉”收场。

当唐国强在综艺中笑着说“别造谣孩子们”时,他不仅是在维护家庭隐私,更是在为公众人物争取最后的尊严空间。一个健康的社会,既需要监督公权力的“显微镜”,也应保持对私人领域的“望远镜式尊重”。毕竟,每个人都是多重身份的集合体——演员可以演绎众生百态,父亲却只需守护自己的屋檐。

正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:“真正的文明,在于对他人痛苦的感同身受。”在流量与伦理的天平上,或许我们该少些“扒皮式”猎奇,多些“留白式”善意。毕竟,屏幕外的世界,不该只有娱乐至死的狂欢。