演员的路径是从舞台走向银屏,还是从银屏走上舞台?乌镇戏剧节一场小镇对话道出了“舞台银屏、双向奔赴、多重收获”的母题——10月18日,饶晓志、陈明昊、尹昉、杨超越在乌镇西栅评书场聊了聊这个话题……

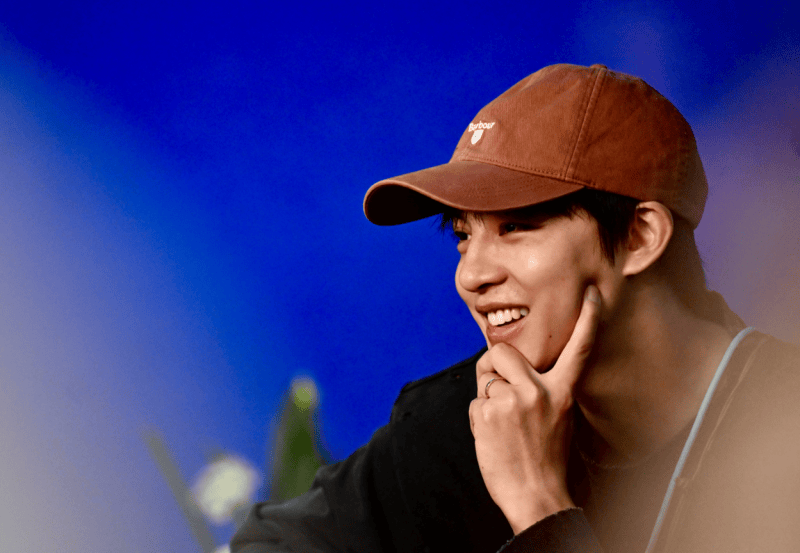

热爱的样子值得被看到

对于杨超越而言,参演饶晓志导演的《你好,疯子!》其实就是“从唱的变成说的”。在她看来,“舞台上的表演会更连贯,不同的节点有不同的感受。”而首次登上话剧舞台则完全出于对导演的信任,才决定去做一个尝试。“在舞台上没有限制,会更敢做一些大的肢体动作,而在镜头里则会抢戏。学习舞蹈会让自己更了解自己的身体,以前对身体没有那么了解,现在会比较主动去寻找自己的开关在哪里。”初登话剧舞台,杨超越每天上场前最害怕的就是卡词,“但这种状况不想就没有,一想就有。”刚刚在乌镇看过的《人类之城马拉松》中的独角戏,让原本就挺爱冒险的杨超越甚至想尝试下“一个人在台上憋死自己,一个人在台上发疯”的表演状态,“因为尝试过话剧,所以我会感叹于那部戏中的女演员对身体百分百的掌控感,很羡慕,我现在还不太认得清手脚。”当被观众问及如何保持热爱、如何保持状态时,杨超越称,“能坚持做自己热爱的事非常幸福,热爱的样子值得被看到。其实录综艺时非常需要保持整天的亢奋,不保持这个状态,观众会感受不到你的能量。只要爱这个世界,这个世界会给你反馈。”

杨超越

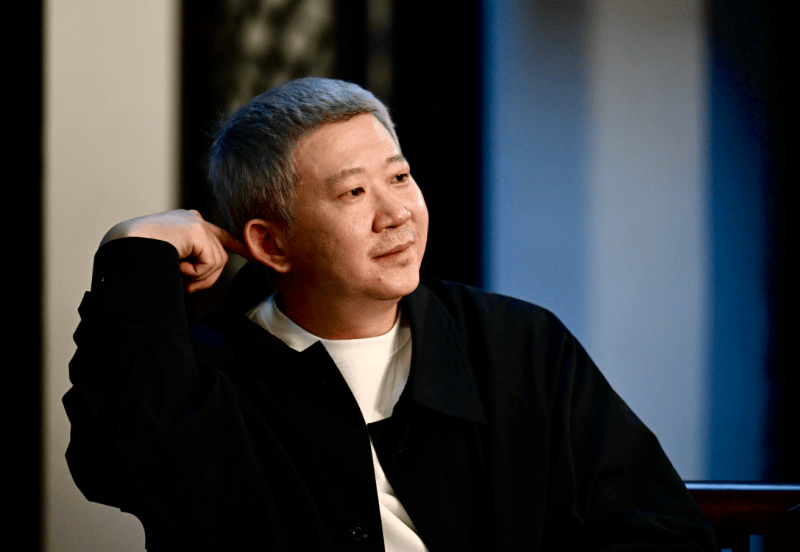

舞台表演就像和简单的自己相处

舞台出身的陈明昊则是常常被问及影视与舞台的话题,而在他看来,“演员就是个材料,是鲜活的生命体。舞台的那种现场感受与影视肯定不一样,就像刚刚在乌镇看到的这部《人类之城马拉松》,剧中的表演真的让人有些绝望,于我而言就是仰望的珠穆朗玛,我在剧场里瞬间被打成观众,心突突的千疮百孔。那种表演就像美酒,无法描述。”陈明昊眼中的舞台表演就像是和简单的自己相处,“虽然是一个孤独的世界,但很爽,有一种幸福感。舞台对演员而言更像是站在那,任时间从身体流逝,建立一座精神之城。而影视更多的是一种合作,舞台和影视都有水深火热,也有风平浪静,看你自己选择什么样的生活状态,影视那几个月是那样生活的,舞台剧又是这样生活,一边特别工业,井井有条,戏剧则像原始作坊,有时间让你去发现很多未知。”在回答观众关于一段时间会产生自我怀疑该如何应对的话题时,陈明昊表示:“就是要想办法找到一个好的状态,通透、舒畅,问题出现了就去面对。”同样被乌镇戏剧节上的那出女性独角戏打败的陈明昊也向往着那样的表演:“独角戏需要在舞台上有一个信念,舞台演出就是危险时刻,曾经我在一个德国的戏剧工作坊上听到一句话:脚就是演员的眼睛,那时更需要激发出一个神性的你,而排练的过程就是激发潜能的过程。”

陈明昊

舞台是试错的过程

尹昉的话剧经验不算很多,但一部《浮士德》足够了。舞蹈出身的他,对舞台并不陌生,在他看来,舞台是试错的过程,影视则要很快进入状态,少了一些过程,直奔目的。作为舞者的他,从小对于身体的认知和开发无疑是全面的,“这个过程一方面是打开可能性,同时也在认识自己的局限,而这个认识自己的过程是可以帮助影视呈现的,让自己知道如何去挖掘和调度身体的体验。我特别喜欢舞台演出的长时间排练过程,而影视更接近于日常生活,戏剧的跨度会更大一些,探索性也更强。就如同戏剧可以演外国戏,但影视就很难。又由于这个时代到处都是屏幕,在场感反而更珍贵。”对于当下炙手可热的AI话题,尹昉认为,“剧场活动很难被AI应用到,因为剧场还是从本质上守住了人类实体存在的底线,现场发声很难被AI取代,剧场也很难被数字化,被算法应用到。”对于观众提出的什么样的作品可以作为进入剧场的入门级作品,尹昉表示:“无论实验的叙事的,还是当代的行为的,都取决于个人的喜好和经验,但无论如何,都要给自己一个机会去相遇,在剧场中与自己的品味、经历和情感相遇,至于什么是入门的,什么是中阶或高阶的,没有这样的区分,戏剧节就是走进剧场非常好的机会。”

尹昉

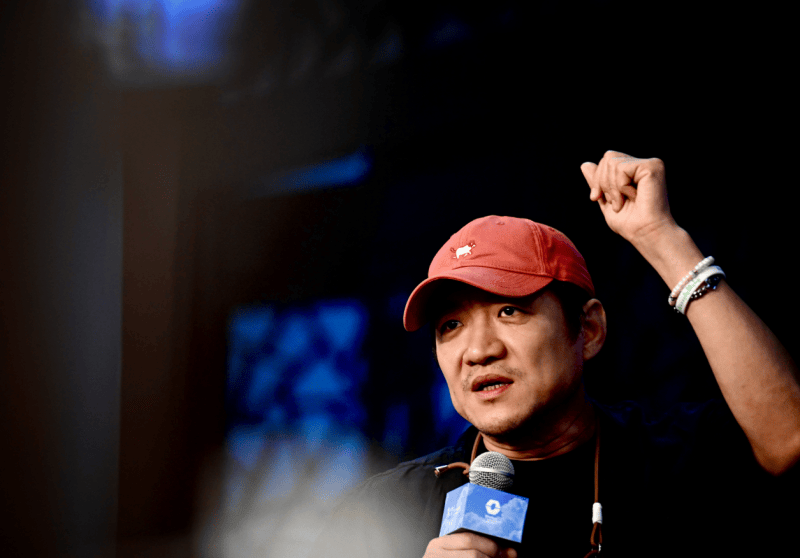

我们要做的是尽量把AI工具化

舞台与影视创作并重的饶晓志以主持人的身份串联起整场对话,又以跨界尝试“剧中人”的身份参与对话中。“很多人都认为舞台表演起范儿大,对舞台剧演员演影视有误读,在我看来,影视与舞台就是生动和尽量还原真实两种不同的感觉。舞台是剧场,影视是镜头,从导演过瘾的角度,舞台剧导演在把戏搬上舞台后已经没有什么控制力了,舞台上呈现的就是极致的表演状态。有一段时间排话剧,因为没有更多的导演语汇在里面,我甚至想不能仅仅是当表演指导了;而影视哪怕是进入剪辑阶段,导演依旧可以做出调整。各有各的快感,作为戏剧导演,看到台下呼吸与台上同频出自然的舒适感,那种满足感或许比电影更丰富。”同样的AI话题,饶晓志称:“曾经在一个场合,我们激烈地讨论过,当时有人觉得AI灭了导演,灭了演员,甚至灭了编剧,大家很悲观,但我不担心,即便电影被取代,话剧也取代不了,我们要做的只是尽量把AI工具化。”

饶晓志

摄影/王晓溪

文/北京青年报记者 郭佳

编辑/李涛