2025年10月18日,官方媒体突然发文,科学巨匠杨振宁先生永远的离开了人世,享年103岁。

消息发布后,全网陷入了悲痛与悼念之中,这份悲痛,既是为与国有功的杨振宁先生,也是为了那一代正在徐徐落幕的天骄们。

他的离去也昭示着那个时代正在逐步成为过去。

伤心之余,杨振宁的遗孀翁帆也再次成为了全网聚焦的热点,深陷舆论的漩涡。

没有想到,关键时刻,杨振教授生前的一个关键举动,却让他实现了口碑的逆袭与暴涨。

01一场不被祝福的婚礼

2004年,"82岁杨振宁迎娶28岁翁帆"的消息一出,瞬间如同春日里的惊雷一样,震惊全国。

互联网论坛上,刺耳的质疑声此起彼伏。

"贪图名利”、“攀高枝”、“找保姆”.......每一句评价都像淬了冰的刀子,翁帆和杨振宁也在这之后,分别被冠上“贪财”、 “好色”的 骂名。

很长一段时间内,大众都像是看笑话似的,看着这段婚姻。

有关二人的调侃更是络绎不绝,面对外界的议论,杨振宁和翁帆并没有多说太多,只是低调地过着自己的日子。

但没有人愿意相信,这段相差54岁的婚姻蕴含着真情。

但其实有关二人的缘分早在十多年前便已经被牵起。

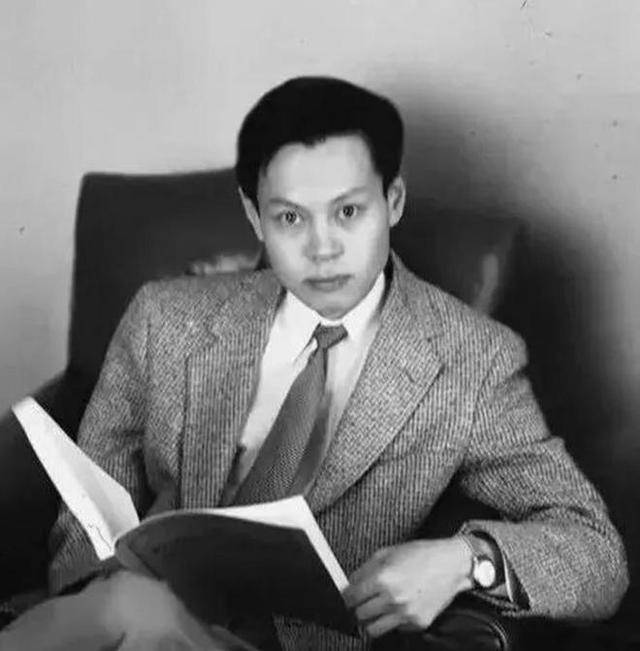

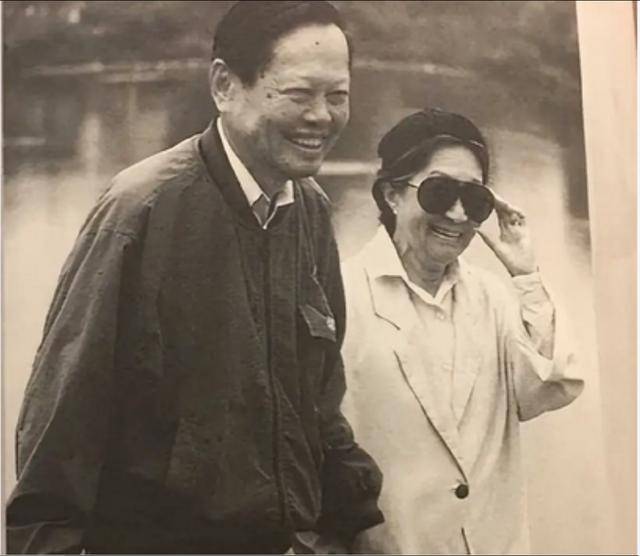

1995年杨振宁携爱妻杜致礼受邀前往广州汕头大学,参加当时第一届国际华人物理学大会,当时当时年仅19岁,正在读大二的翁帆因表现优异,被学校委派负责接待杨振宁夫妇。

这也是翁帆第一次见到这位科学界的传奇人物。

但令翁帆没有想到的是,这位科学巨匠没有任何一点架子,相反夫妇俩都十分地亲切随和。

这也让翁帆内心里长舒了口气,而杨振宁夫妇也觉得这个体贴礼貌的小姑娘十分的可爱。

除了对杨振宁的敬仰崇拜外,杨振宁之后的一个下意识的一个行为,也在翁帆心中留下了深刻的印象。

当时的杜致礼已经68岁了,身体并不好。脸上的憔悴和疲态更是挡也挡不住,但是为了杨振宁,杜致礼还是强撑着病体陪同杨振宁一起出席。

而杨振宁也十分担心妻子的身体,在参观校园时,每走一段路杨振宁就会搀扶在石凳上歇一会,还会贴心地在石凳上铺上手帕,更是随身带着一个保温杯,自己则喝着瓶装水。

这份细致和体贴也让翁帆留下了深刻的印象。

此时的她怎么也不会想到,自己有朝一日会成为杨振宁的妻子。

但缘分就是这么巧妙。

2003年10月,杜致礼在美国病逝。

相濡以沫多年的妻子骤然离世,也让杨振宁倍感悲痛,悲痛之余便是随之而来的孤寂苦闷。

此时的杨振宁已经81岁了,子女们也都已经成家,每次在上完课后回到清华给他修建的住所后,杨振宁便越发感到孤独。

这也让杨振宁萌生出再找一个伴侣的想法。

对此杨振宁曾坦言说过:

“我那时便计划再找一个人过日子,我不是太喜欢一个人很孤单地这么走。”

就在这时,翁帆寄来的慰问信,字里行间的关怀也让杨振宁深受触动,于是便提出了见一面的要求。

这次见面后,二人之后见面的次数也逐渐了多了起来。

感情也在逐渐加深最终二人决定结婚。

2024年10月24日,82岁的杨振宁和28生育的翁帆在广东汕头市民政局涉外婚姻登记处,正式领证结婚,结为夫妇。

消息被爆出后,瞬间引起轩然大波。

大众对这段相差54岁的“爷孙恋”根本无法接受。

杨振宁和翁帆也成为了舆论风口浪尖的人物,诸多流言蜚语向他们袭来。

有人说,杨振宁晚节不保,也有人说,杨振宁好色,为老不尊.......在舆论的风浪中,承受最多的无疑是翁帆。

有人说她见钱眼开,想走捷径,也有人说她令父母蒙羞,谁家有了这么一个女儿,父母根本无法抬头做人。

但对于外界的误解,翁帆和杨振宁并没有解释太多。

倒是翁帆的同学忍不住出面为她澄清,对方表示:

“我和翁帆一同在一起学习了两年半的时间,从与翁帆的相处中,我们深深知道他绝不是一个为了某种利益而生活的人,而且从翁帆的讲述中,我们也能听明白,他们两个是情投意合的,所以我们都相信他们会很幸福。”

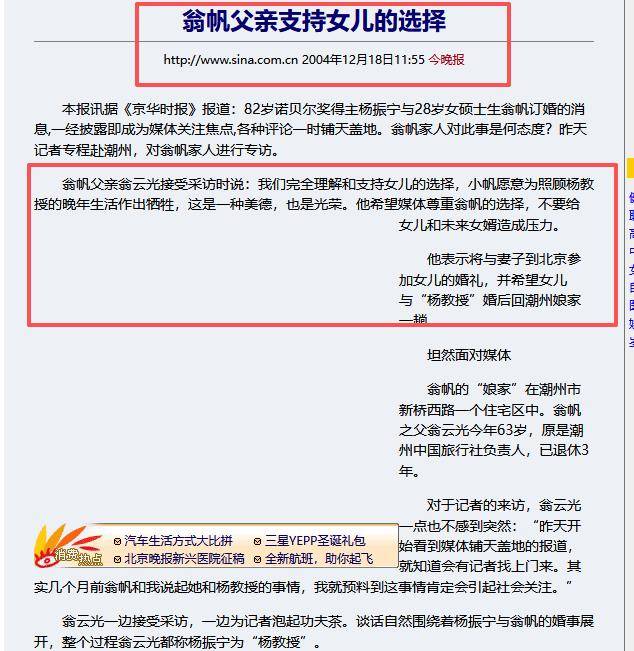

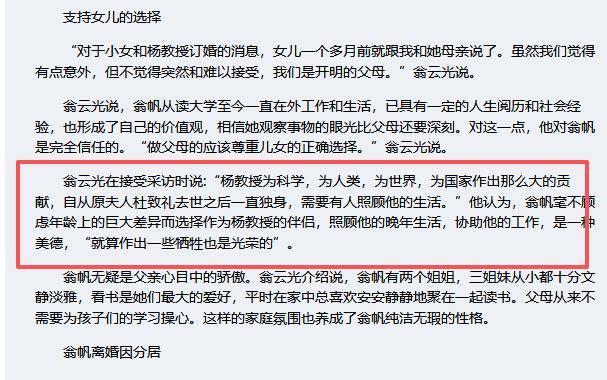

而翁帆的父母也出面表达了对女儿的支持和理解,翁帆的父亲翁云光在接受媒体采访时曾说:

“我们完全理解和支持女儿的选择,小帆愿意为照顾杨教授的晚年生活作出牺牲,这是一种美德,也是光荣。”

除此以外,他还拜托媒体尊重翁帆的选择,不要给女儿和未来女婿造成压力。

今晚报

在翁帆的父亲翁云光看来,杨振宁教授为科学,为人类,为世界,为国家作出那么大的贡献,自从原配夫人杜致礼去世之后一直独身,需要有人照顾他的生活。”

女儿翁帆不考虑年龄上的巨大差异而选择作为杨教授的伴侣,照顾他的晚年生活,协助他的工作,这是一美德。

“就算作出一些牺牲也是光荣的”翁帆的父亲翁云光的父亲如此说道。

今晚报

父母的表态,朋友的支持,也让不少人打消了对这段婚姻的偏见。

但真正让网友彻底扭转并实现口碑暴涨,还要是他们二人自己的为人处世。

02伉俪情深,相濡以沫

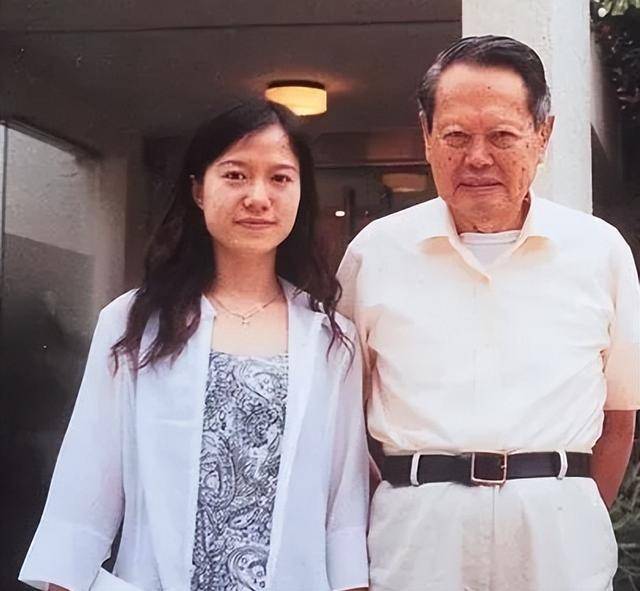

虽然二人相差悬殊,这段婚姻在外界看来是“别有所图”。

但二人之间的相处确是温情脉脉,极为的融洽。

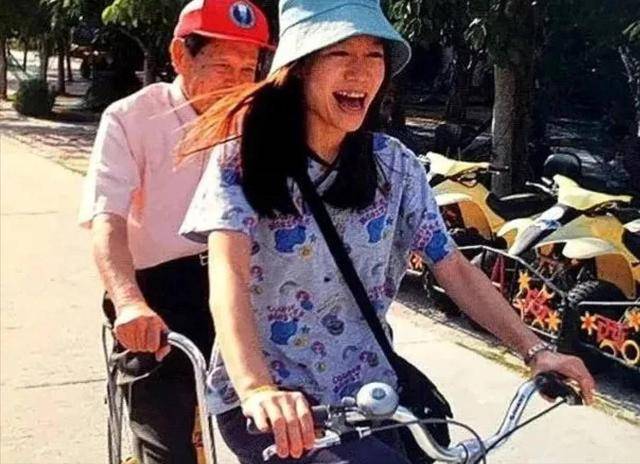

为了配合丈夫的作息,翁帆主动调整生物钟,陪他清晨伏案、深夜读书。

日常里,翁帆还会为杨振宁做各种滋补身体的炖汤、药膳。

而翁帆的付出也不是单方面的,杨振宁也会迁就翁帆的生活作息,这份彼此的迁就和体谅也成就了他们多年来的相濡以沫。

除了生活节奏合拍以外,在学术上二人也堪称灵魂伴侣。

深知丈夫对物理研究的热爱,翁帆便主动从零开始自学专业知识,最终考取清华大学博士,从“门外汉”变成了能与丈夫深入探讨学术的伙伴。

他们合著的《晨曦集》里,既有杨振宁对物理世界的深刻洞见,也有翁帆细腻的文字注解,字里行间都是精神共鸣的痕迹。

杨振宁曾在公开场合深情告白:

“翁帆是上帝给我的最后一份礼物,更是我的最佳合伙人。”

而翁帆也在接受采访时说,自己很享受现在的生活,像是生活在象牙塔中一样,十分的稳定和平静。

为此,她十分感谢丈夫能给她一个很纯净的世界,让她可以静静地思考和探索。

如果说日常相伴消解了部分质疑,那么杨振宁生前的一个重大决定,则彻底让翁帆的口碑实现逆转重要原因。

03良苦用心,隐忍多年

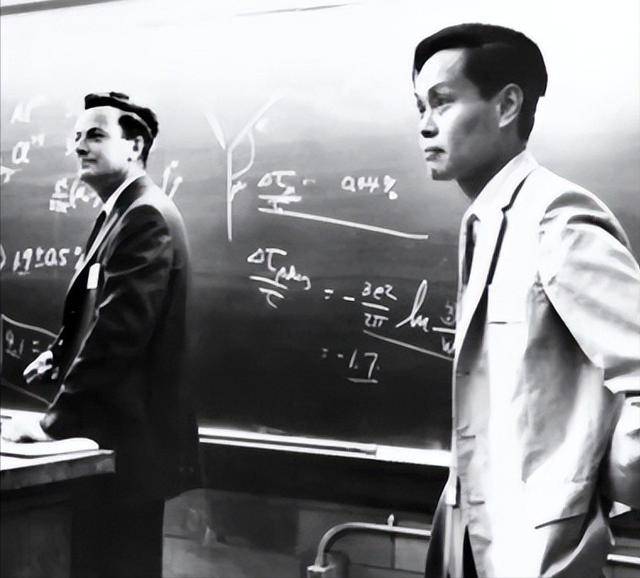

都知道杨振宁曾加入过美国国籍,年过花甲才回国。

相较于邓稼先这些毅然回国的科学巨匠,这也免不了让杨振宁多了许多争议和误解。

但甚少有人知道,杨振宁当初在做这一决定时内心承受的煎熬和痛苦。

1946年,为了能继续在物理学领域继续深耕,杨振宁在经历几个月的失眠和苦苦挣扎后,最终忍痛加入美国国籍。

在签字的那一刻,杨振宁在自传中回忆称,只觉得手里的笔重如千斤,等走出办公室后,这位理性的科学家在街头失声痛哭,心里的五味杂陈更是不足为外人道也。

消息传开后,杨振宁也饱受议论。

有人理解,有人谩骂。

但这些杨振宁都能忍受,但来自父亲的失望的目光却成为了杨振宁此生的痛。

杨振宁的父亲是个正直且具有风骨的人,一直秉持着“有生应感国恩宏”的信条,在得知儿子杨振宁加入美国国籍后,便气愤地要与他断绝父子关系。

最终经人劝说,这才打消了这念头,但是对于儿子的所作所为,杨振宁的父亲却始终无法原谅,直到1973年去世,父子间的隔阂都未能彻底消解,这也成为了杨振宁毕生的遗憾。

在《父亲与我》中,杨振宁曾写道:

“我知道,父亲直到临终前,对于我放弃故国,他在心底里的一角始终没有宽恕过我。”

字里行间的痛苦与无助,也让人读来倍感心酸。

虽然饱受误解,杨振宁却始终秉承初心不曾忘却。

在中美关系冷战期间,杨振宁是冒着风险首位访华的科学家。

哪怕时隔多年,杨振宁依旧能记得当时进入中国领空时的震荡。

这次的访华,也让他为中国带来了前沿的学术信息,此后杨振宁更是为搭建起中美科技交流的桥梁而奔走操劳。

1977年,杨振宁与他人共同发起并成立了“全美华人促进美中邦交正常化委员会”,并在《纽约时报》刊登《致卡特总统公开信》,呼吁美国政府尽快与中国实现邦交正常化。

除此以外,杨振宁还组织“与中国教育交流委员会”,在他的资助下,前前后后有80多位中国学者来到美国学习,带来更先进的技术。

但即使如此,仍有不少人因他美国国籍而对他心生不满和偏见,但好在这个世界上懂他的人,远比不懂他的人要多得多。

对于杨振宁的良苦用心,中国科学技术大学教授施郁曾说:“他是一名保守的革命者,他以为中国负责的态度,以保守的方式,一步步地推进中国向好的方向进步,向富强的方向前进。”

2003年,对于杨振宁来说是特别的一年。

81岁的高龄的他毅然放弃美国的优渥条件,放弃美国的国籍和纽约的全职,带着自己一生的研究成果,回到了生养他的土地,成为了清华学院研究院名誉院长,为中国物理学界培养新的人才。

谁又能不为老一辈研究者的信仰和爱

在他的栽培之下,中国物理学界又有许多新星冉冉升起。

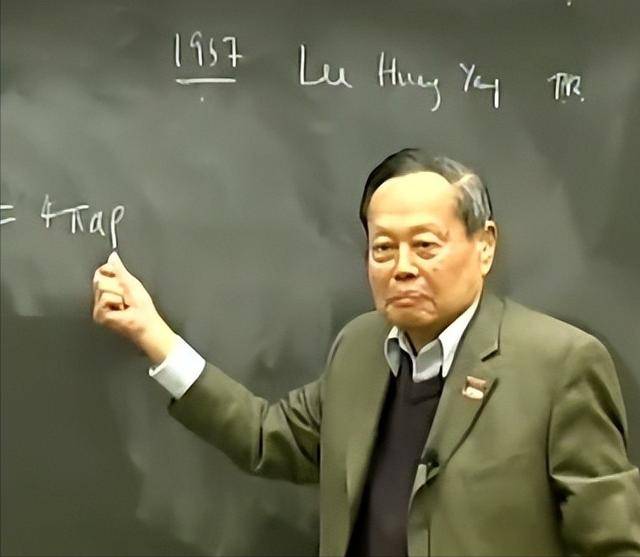

在杨振宁100岁演讲时,提及曾经挚友邓稼先对他的“规劝”信,那句“千里共同途”一直深深地铭刻在他的心里,不曾忘却。

只是今日他才终于可以袒露心声,为此在演讲中,杨振宁难掩骄傲和自信地说道:

稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你“共同途”的瞩望,我相信你也会满意的。”

谁又能不为老一辈研究者的信仰和爱国之情而动容?

谁又敢说他是个贪图名利的好色之人?

他这一生都是爱国的,对于祖国的贡献更是长远的。

杨振宁教授如此,作为杨振宁教授的伴侣翁帆也没有令人失望。

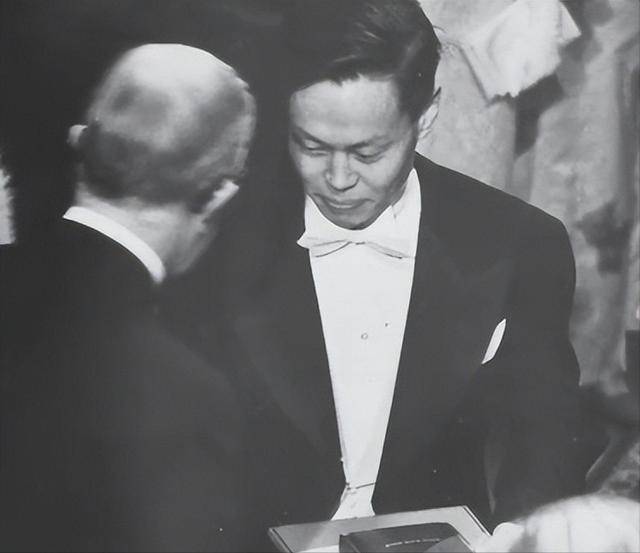

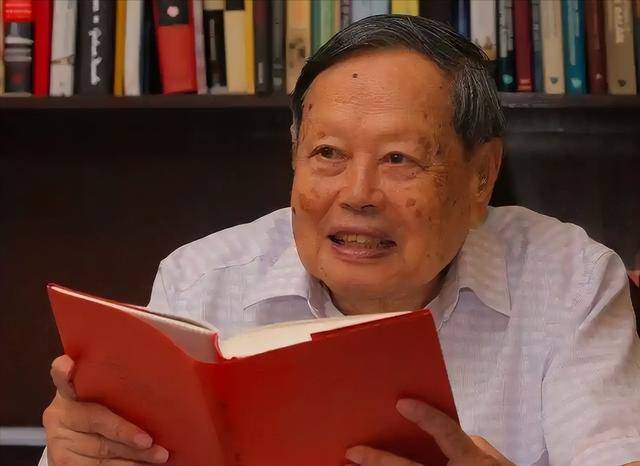

05科学巨匠,国士无双

杨振宁去世后,作为他的遗孀,翁帆无疑成为了全网的观点。

所有人都十分好奇,翁帆会是什么表现。

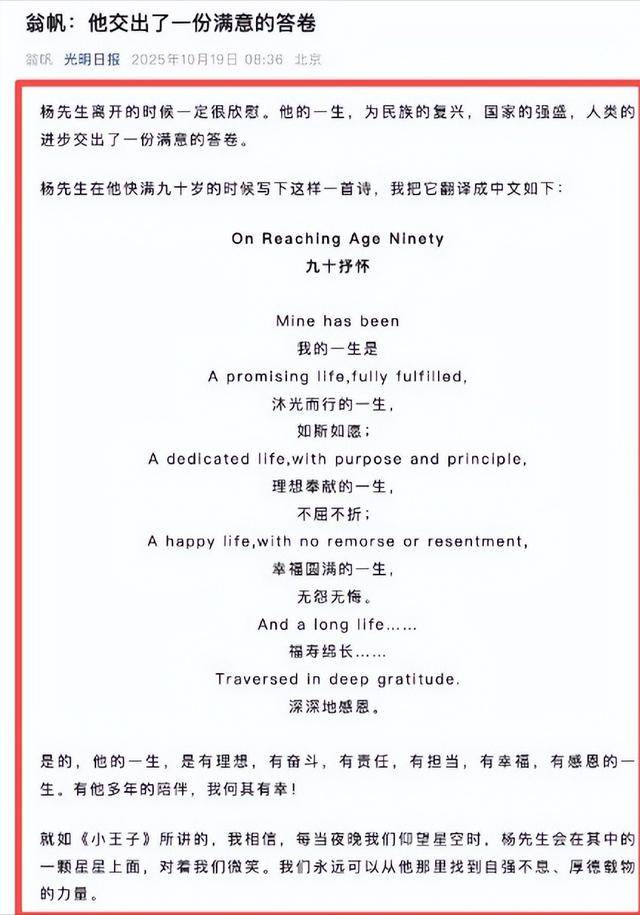

但翁帆却什么都没有多说,只是在接受媒体采访时,才用一种平淡且难掩骄傲的语气地说上了句:

“杨先生离开的时候一定很欣慰,他交出了一份满意的答卷”

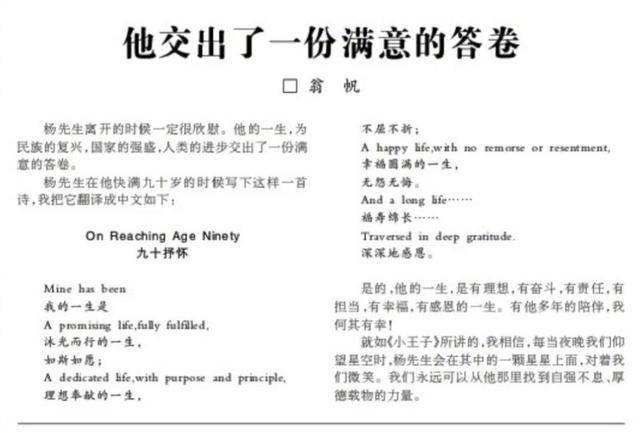

除此以外,她还将杨振宁快年满九十岁写的一首诗,翻译成了中文分享了出来。

在翁帆看来,这首诗是最能体现杨振宁心声的诗词,也是对杨振宁一生最好的总结。

能陪伴在这样一个人身边许多年,对于翁帆来说是一种幸运。

除了发文以外,大部时间的翁帆都是安静地、低调的,穿着低调的黑色外套,抱着杨振宁生前常用的笔记本,穿梭于住所与图书馆之间,静静地整理他的学术遗物。

除此以外,翁帆还将杨振宁的部分手稿捐赠给学术的档案室,并特意标注:“希望能帮到研究物理的年轻人”。

其实早在2024年底,杨振宁就决定将办公室的2000余件珍贵资料无偿捐赠给清华,其中包括学术手稿、来往书信、影像资料以及艺术品等。翁帆全程参与了整理工作

夫妇俩的这份心性和格局,也让不少网友对他们产生了很大的改观。

回顾翁帆的二十多年,所有人都笑她别有用心,也有人笑她失算,不得已陪在一个“糟老头子”身边一年又一年,但这二十多年来,翁帆从没有借着杨振宁的名气谋取私利。

她的公开露面屈指可数,不是陪同丈夫参加学术会议,就是参与公益志愿活动。

即使丈夫离世,她也没有借此机会为自己谋取任何私利和关注,在《光明日报》撰文悼念:“他的一生,为民族的复兴,国家的强盛,人类的进步交出了一份满意的答卷”,字句间没有个人悲戚,只有对丈夫一生功业的深刻理解。

这样的她,谁还能对她有任何的偏见和误解呢?

结语

时间总会证明一切,杨振宁当初的那句:

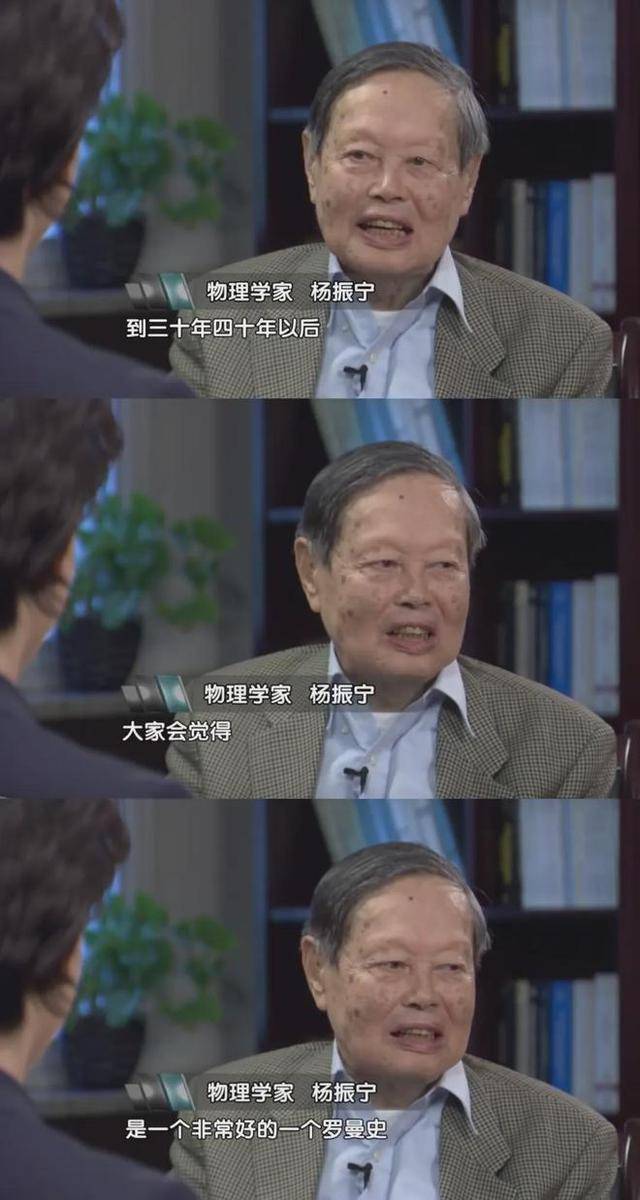

“相信三四十年后,我们的故事会被视为“非常好的罗曼史。”

也在此刻得到了最好的诠释。

对此,你怎么看呢?

参考文献

光明网,翁帆:他交出了一份满意的答卷

中国侨人,华侨华人缅怀杨振宁:胸怀家国 功在世界