短短两天,娱乐圈像被放大镜扫过!

婚姻冷漠、情感与暴力争议、姐弟恋公开、还有年轻歌手病逝——四件性质不同的事同时登上热搜,表面是“八卦”,实则触碰婚姻沟通、舆论伦理、法律边界和公共同情四个重要话题。

先别急着跟风转发,先看清哪些是事实、哪些只是传播的影像或单方面说法?

我们来把线头拽清楚,再说该怪谁该怎么做。

先说邓莎的事。

因为《再见爱人5》官方预告和节目里她以观察团身份亮相,节目里提到她和丈夫长期沟通不足。

两人有一个2018年出生的儿子,媒体回溯到早年夫妻带孩子上亲子综艺时,镜头里夫妻互动少,给人“丧偶式育儿”的印象。

证据点在哪?

主要是《再见爱人》官微、节目片段,以及过往综艺剪辑和当事人公开露面或访谈。

请优先看节目原片和官方账号,而不是二手截屏和标题党。

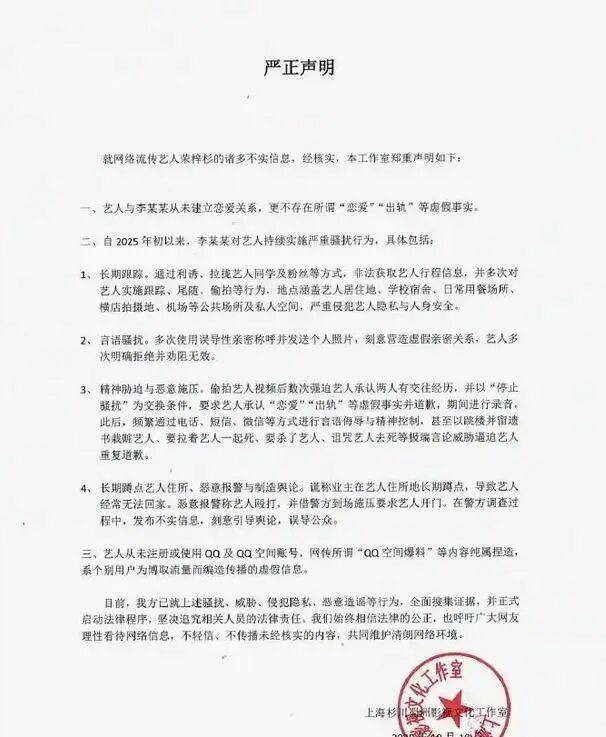

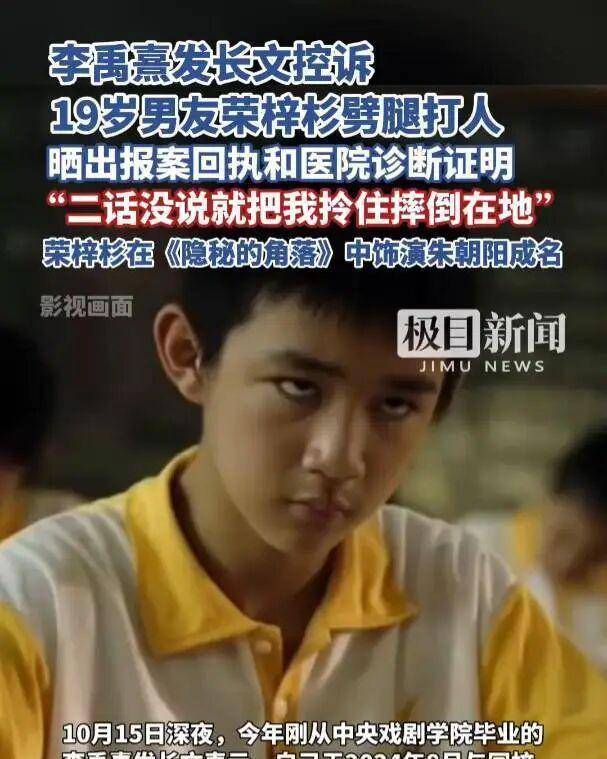

再看荣梓杉的风波。

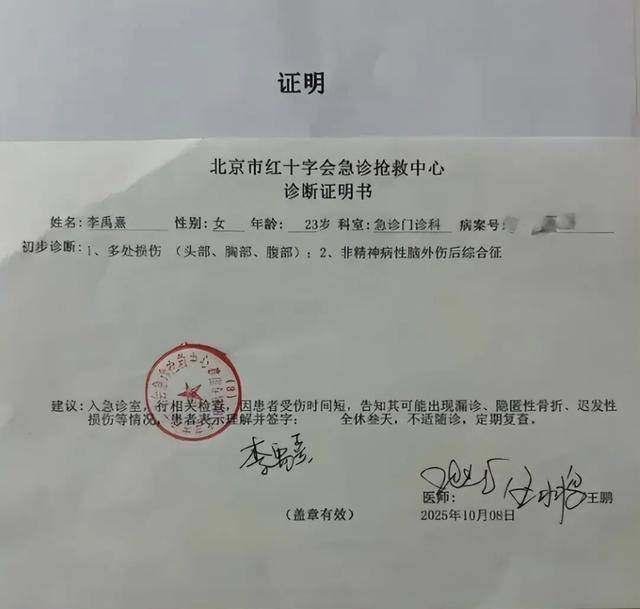

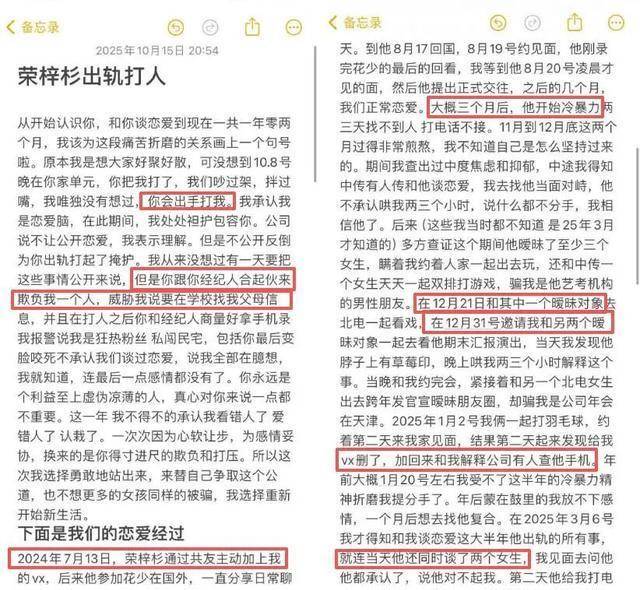

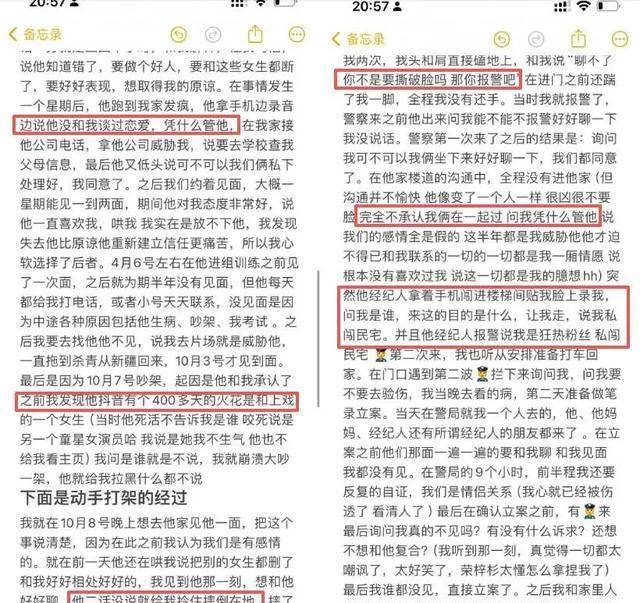

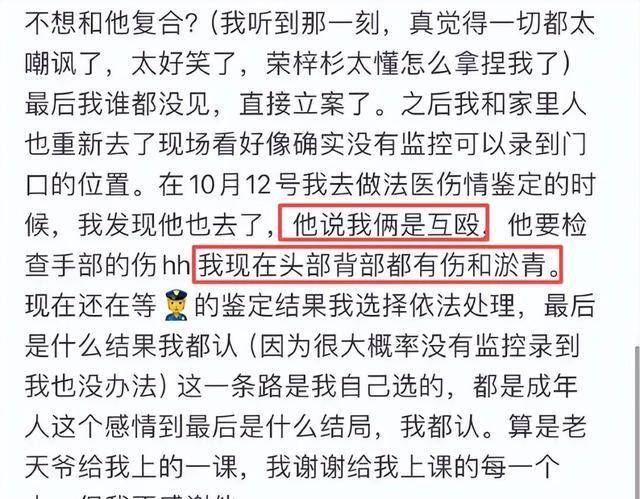

网传爆料帖称他涉及多段感情关系,并有家暴指控——爆料人说长期被冷暴力、曾有肢体冲突并报警。

与此同时,艺人工作室发布声明反驳,称双方并未建立恋爱关系,还指控对方行为不当。

这类事敏感又复杂!

目前公开信息是爆料帖、工作室声明,可能还有未公开的报警记录或证据。

关键判断标准是什么?

警方或司法机关的通报、可核验的原始报警记录以及中立媒体的调查报道才更可靠。

别急着用社媒证言定性,法律程序和证据很重要——谁是受害者,谁是指控者,都需要时间和公正的程序来厘清。

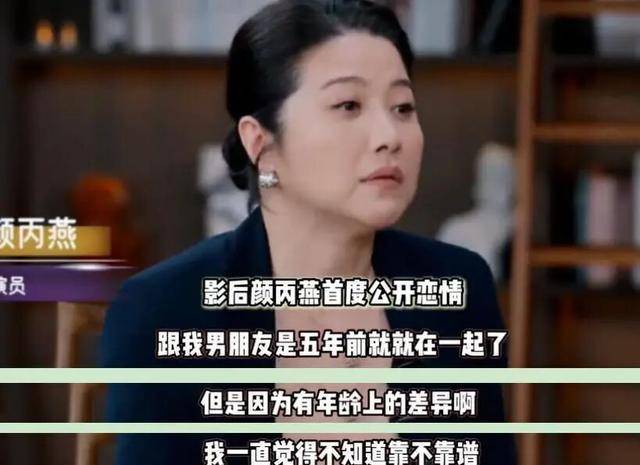

看看颜丙燕的回应。

有意思的是,这不是丑闻,而是她在访谈中首次公开自己与比她小20岁男友交往已五年的事实,并说二人互相照顾。

证据就是访谈原片。

公众反应两极化,有人质疑“年龄差”,有人支持她追求幸福。

这里的讨论点是:成年人的择偶权与公众道德评判如何平衡?

她作为资深演员强调自己的职业生涯和选择合理性,这类直白陈述本身就是最可靠的信息来源。

舆论可有必要把私人感情变成道德审判台吗?

答案应该更倾向于尊重个人选择,避免标签化攻击。

最后是黄小玫——一位年仅34岁的歌手被报道因NK/T细胞淋巴癌离世的消息,把讨论拉回生命与医疗。

报道中提到她生前低调抗病、仍坚持创作。

关于病名和病情的验证点:家属或工作室的正式声明、医院或权威媒体的报道、以及医学权威(如WHO或国家癌症中心)对NK/T细胞淋巴癌的介绍。

遇到生命相关报道,情绪容易被带跑,公众最好看权威通告再表达哀悼或关切,同时也借机了解这种罕见病的基本事实:早诊早治的局限、支持性照护的重要性。

这四起事件共通的一个机制是:社交平台和综艺节目迅速放大个人事件的可见度。

节目方用镜头和剪辑制造叙事,爆料者用帖文和截图主导话语,工作室用声明对冲舆论。

谁来担责?

平台、媒体和观众三方都有责任。

平台和媒体应优先做事实核验,提醒读者哪些信息已被官方确认,哪些还在流言阶段。

观众也应培养辨识信息的习惯:看原始视频、看官方声明、看警方和主流媒体的跟进,而不是看标题和二次转述。

法律与伦理如何并行?

当涉及家暴等可能违法的指控时,法律程序应是最终裁判。

媒体报道须注明消息来源(例如“据爆料帖称”“经纪工作室声明”“警方通报”),不要用断言语气定罪。

与此同时,受害者—如果存在—需要便捷的法律与心理援助渠道,社会应减少二次伤害,比如不暴露具体隐私细节或未经求证的证据。

婚姻和沟通问题往往是长期累积的结果。

邓莎的个案提醒我们,很多夫妻的问题不会在一条热搜里解决。

有的现实例子是:夫妻一个长期出差、育儿多由一方承担,时间久了观念和情感出现裂痕。

综艺把问题摊到台面上,既可能成为修复沟通的平台,也可能让私事被放大、被标签化。

节目组有必要承担起伦理责任:是否必要把细节曝光?

观众也得思考——我们是看热闹,还是看有没有建设性的讨论?

在舆论场里,未成年人和出道早的童星尤其脆弱。

荣梓杉还很年轻,社交媒体上关于他情感生活的讨论,若没有法律和事实支撑,很容易对他的个人成长造成长远影响。

回看过往案例——一些童星因为早年被舆论标签化,成年后难以摆脱公众印象——我们应有更谨慎的态度:尊重调查程序,避免情绪性围剿。

对于罕见病的公共讨论,不只是同情和追悼。

黄小玫的离世提示我们:社会支持体系、医疗资源、罕见病诊疗的科普极其必要。

普通人可以做的事很直接:了解权威医学信息、支持相关慈善或患者援助组织、在身边推动更多同情而非猎奇的讨论。

媒体报道这类事件,也应附带科学科普和求助信息,而不是只写悲情标题。

说到证据核查,这里给读者一个小清单:看节目原片(如《再见爱人》官方微博/视频平台),读当事人或经纪团队的正式声明,关注警方或司法通报,参考主流媒体(澎湃、央视、新华社等)的跟进报道,医学问题则查WHO或国家癌症中心资料。

别只看截屏和热评,原始信息和权威通报最重要。

最后,聊聊我们能做什么?

先冷静、再核验、再表达。

对当事人的基本人权和尊严要有底线;对疑似违法行为要信法律而非网民审判;对生死话题多一点同理心和科普;对个体选择保持尊重和包容。

你有什么看法?

欢迎留言分享:你更关心哪个事件?

在信息不完整时你会怎样判断?

别忘了,把你觉得可靠的核验来源也贴出来,大家一起把事实找清楚。