2025年10月14日,李亚鹏在个人账号“1号立井”发了32字的离婚声明:与小19岁的海哈金喜已办好离婚,女儿随母生活、双方共同抚养。

看着短短几行,公众立刻炸开了锅:债务、分居、直播带货的矛盾,众说纷纭。

冷静看公开信息,会发现很多热闹的结论并不完全站得住脚。

我的结论先说清楚:债务有压力,但更核心的,是长期分居带来的陪伴缺失与双方对“家庭责任”的认知错位。

回到时间线,梳理几个关键节点很重要。

2022年二人登记结婚,随后低调生活,女儿出生后很少公开合影。

2023年4月,媒体披露李亚鹏涉及约4000万的强制执行信息(源于其2012年丽江项目相关纠纷),但此时二人已在热恋,并未因此中止关系。

细节很关键:债务信息是公开的、且多为婚前个人债务,这点会在法律层面影响责任分担。

再看2025年上半年的公开动作。

5月13日,海哈金喜在社媒发了搬家视频——镜头里她一个人打包,提到“经济不宽裕,要缩减开支”,而李亚鹏则在外出处理工作,没有在场。

两周后的5月27日,海哈金喜直播里说“我们很久没在一起了”,并透露她尝试通过直播带货来分担家用。

到了6月1日,两人公开出现在同一个场景(亲子农场),这可能是公众能见到的最后一次三人同框。

之后,双方在公众视线中几乎没有共同出现——从春节算到10月,实际分居接近八个月。

关于债务是不是离婚主因,我们需要分清“情绪因果”和“法律事实”。

公开的司法信息和信用平台显示,李亚鹏此次被执行的金额多数与其婚前的个人商业项目有关,海哈金喜并未在相关借款或公司决策文件上签字。

法律上,婚前个人债务通常不直接让配偶承担清偿责任(当然也有例外,事实要以执行文书为准)。

所以,把离婚直接归因于“债务压垮婚姻”,缺乏必要的法律和事实链条。

再说现实中的因果链:为什么债务会被拿来当“万能解释”?

因为它看起来直观、简单——钱不够,矛盾大。

但事实更复杂。

两人婚前就知道债务存在,仍然选择结婚;婚后,海哈金喜先是在行动上承担更多育儿与家务负担,公开场景也多次显现她单独带娃、处理家庭事务的状态(搬家视频、深夜急诊的社媒记录、直播时的疲惫感)。

这不是单一的金钱问题,而是“谁在家、谁扛日常”的问题。

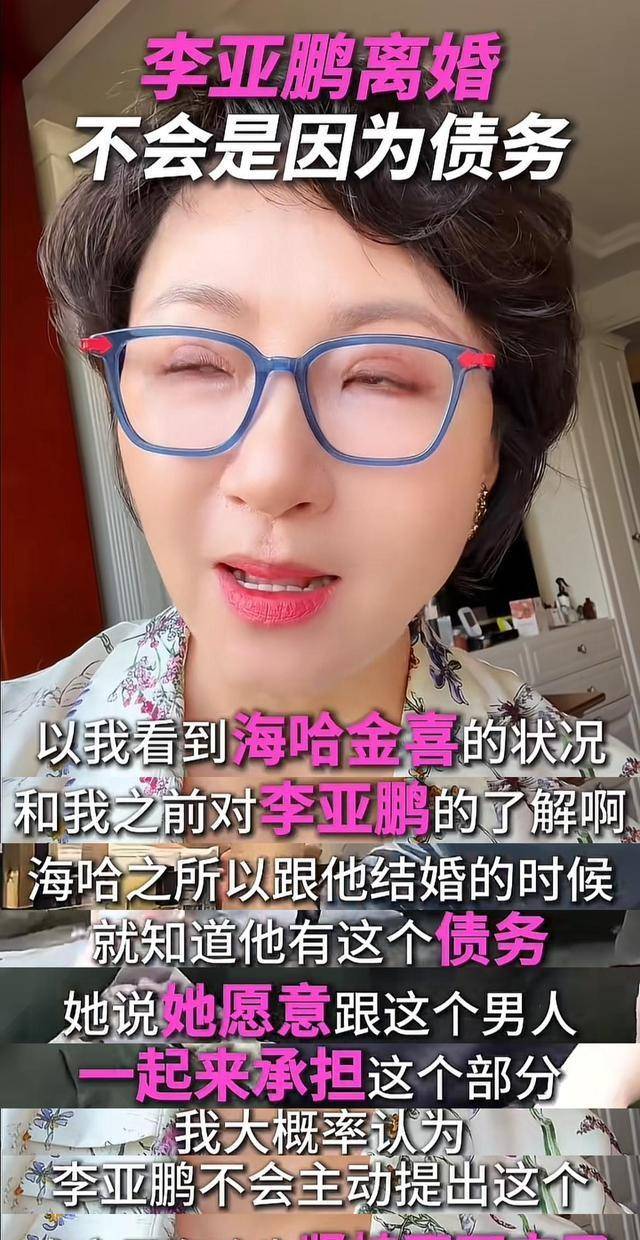

说到当事人身边的声音,主持人路彬彬在短视频中曾提到,海哈金喜主动提出通过直播带货帮忙,遭到李亚鹏以“赚钱是男人的事”这样的回应。

这类细节很重要!

它不是道听途说,而是关系到两人对家庭分工的基本看法——一个更偏重“以事业解决问题”的角色,一个更需要“在场、参与家务与育儿”的角色。

长期下去,积累的失望往往比一笔债务更能把人逼到尽头。

如果把眼光拉远一点,李亚鹏的情感模式并非全新。

在他与王菲、周迅等过往关系中,也能看到因事业投入、长期缺席而带来的情感张力。

这不是指责某个人,而是观察一种可重复出现的模式:事业重心与家庭在时间与精力上的冲突,最终演化成“情感耗散”。

明星家庭尤其容易被这种模式放大——光环下的忙碌,掩盖了很多看不见的家庭成本。

说回目前的舆论和双方后续。

官宣后舆论迅速分裂:有人同情海哈金喜的独自带娃、努力生存;有人替李亚鹏辩护,指出债务与事业压力;还有人把这事拉回婚姻本质的讨论——钱能解决问题,但不能替代日常陪伴。

这几天,海哈金喜在社媒上清理了与李亚鹏相关的合影,回归以女儿为中心的平静更新;李亚鹏则继续在云南的茶山和直播间活动,媒体镜头下他说“会把该做的事做好”,但对私人情感保持低调。

基于上述事实链和现有证据,得出较为稳妥的结论:债务确实给家庭生活带来压力,但现有公开证据更支持“长期分居导致的陪伴缺失”和“双方对家庭责任的根本错位”成为这次婚变的主要驱动。

为什么说更支持?

因为有明确的行为证据(搬家视频、直播承认分居、长时间未同框)和知情者的陈述,这些比单一的金钱数字更能直接反映婚姻日常运转的状态。

如果你想自己核验细节,可以查这些公开渠道:当事人社交账号(李亚鹏“1号立井”、海哈金喜个人账号)有原始声明和相关视频;人民法院执行信息公开网、全国企业信用信息公示系统或企查查可以核实债务的性质与执行记录;路彬彬在短视频平台的发言可以看到第一手的旁证;以及主流媒体如澎湃、界面、新浪娱乐的往期报道可以做交叉比对。

别只看评论区的观点,多看原始材料,事实会更清楚。

最后,给读者几个容易参与的小问题:你觉得夫妻之间更需要钱还是陪伴?

如果一方选择把时间都投在“还债/事业”,另一方又承担全部家务,婚姻还能持续多久?

欢迎在评论区说说你的看法,分享你见过的类似案例(家里人因为谁在家谁不在家的争执),一起讨论现实里的家庭分工问题。

别忘了转发给也关心这件事的朋友,让更多人看到事实链而不是谣言。

需要我把这些事实点和检索路径做成一份便于复制的核验清单吗?

你想要我把文章改成更短的快讯版,还是保持现在这个深度解读?

留言告诉我你的想法,我们继续把线索查清楚。