文/梦里诗书

自以为黑色幽默的展开,却并无掩盖《一战再战》节奏的冗长。这是一部试图在娱乐性与深刻性间游走的作品,电影在社会批判的野心之外,作为导演的保罗·托马斯·安德森,暴露出的是角色塑造的扁平、是主题落地的模糊、更是情节逻辑的松散,这些缺陷固然在电影中都并不致命,却一再破坏了一部佳作的观感。

在我看来,《一战再战》最为有意思的是电影本身的构思,电影中一面是左翼恐怖组织“法兰西75”,他们一再标榜自己的正义诉求,行动上却只是不断制造恐怖混乱,领导者佩尔菲迪亚,被捕后为了明哲保身更是出卖了昔日的战友,另一面则是右翼秘密社团“圣诞冒险家俱乐部”,当右翼白人至上主义者高喊种族纯洁,坚决抵制非法移民,实则被邀请加入的史蒂文上校却对黑人领导者佩尔菲迪亚情有独钟,并成为了混血女儿薇拉的生父,最终因其污点,被社团清除。

整个故事本质上充满了一种夸张的荒诞色彩,电影也正是借莱昂纳多饰演的佩尔菲迪亚搭档,串联起了电影横跨十六年的故事主线,作为导演的安德森也正是在这两种极端主义所塑造的戏剧张力中,逐渐撕碎了其所带的面具,当理想沦为口号,忠诚异化为盲从,暴力便不再是手段,而是目的本身。这种互为镜像的荒诞,恰似当今社会真实的缩影:对立的阵营在撕裂中互相模仿,当欲望成为目标,理想早已消解于无形。

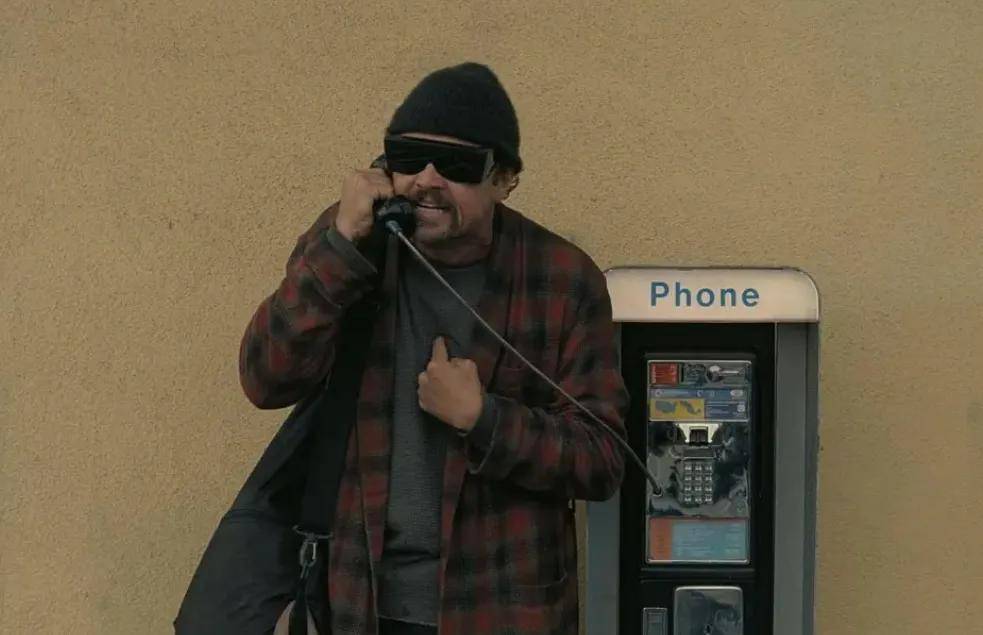

这个具象化的呈现也被放在了莱昂纳多饰演的鲍勃身上,从热血激进的革命者沦为被废材老爸,隐姓埋名的日子里仍难逃十六年前的因果牵绊;透过鲍勃这一人物,观众看到的不再是符号化的革命者,他吸毒又酗酒,早已忘记的接头暗号,满嘴脏话的形象,电影让人看到的只是一个在生活中褪色的父亲,在时代洪流中笨拙而执拗的挣扎,他对薇拉的救援,并非来自意识形态的觉醒,而是源于亲情中无法被规训的羁绊。

然而遗憾的是,这样一个有构思,有深度的故事,却并没有讲好。首当其冲的问题是安德森试图通过多元角色构建美国社会的缩影,却最终将多数边缘角色简化为推动情节的工具人:这就例如银行劫案中登场的黑人女性,跨性别者在审讯戏中的叛变等等,他们都只是被一带而过,并没有人物铺垫。就连西恩・潘饰演的上校反派,在我看来也是符号化的:影片用他与佩尔菲迪亚的爱情反差制造讽刺,却从未深入解释其极端信仰的根源,也未探讨他在加入俱乐部组织的同时,面对亲生女儿的转变,最终这个角色只剩下 “傲慢”与“偏执” 的标签。

其次,情节逻辑的松散,削弱了故事的说服力。鲍勃作为隐姓埋名十六年的前革命者,为何会轻易被卷入新的抗争?影片仅用女儿可能被牵连作为动机,导致其再战的决定显得仓促,缺乏足够的情感与逻辑支撑;整个故事的推进更一而再,再而三的完全依靠巧合来推进叙事,甚至于到最后,影片也从未展现薇拉对社会议题的关注,也没有刻画她从被父亲守护到主动抗争的思想转变,这个本应象征抗争精神传承的结尾,最终只是对主题强行升华,难生共情。

当电影用三辆汽车穿越起伏山丘的你追我赶,作为电影后段一个既有构思与内涵的看点,《一战再战》便很难说这是一部庸作,但剧情的粗糙,让这部本可更出色的作品,在最后看来显得力不从心。

个人评分:7