今年年初,演员费翔在采访中被问到“在哪里过年”的时候,微笑着说,“我肯定是在做《封神》第二部的路演,因为电影首映就在大年初一。”

沉默了几秒,他补充道:“也好,因为我母亲2024年的时候离开了,今年是第一年,上海家里没有她了。正好,我可以跟着剧组,跟着新的一家人到处跑。”

语毕,嘴角不由自主向下,喉结微动,望向窗外。

费翔微博截图

身边有朋友刚刚经历了至亲的离去,看到这段采访,哽咽不止:“我懂,有点事情做,总比在空荡荡的家里让记忆反复闪回更好些。”

我想要安慰对方,却也不知道能如何做。试图设想,如果自己面临相似的情境,如何才能直面哀伤?根本无法设想,同样无法承受。

《一个叫欧维的男人决定去死》剧照

面对告别、面对死亡,手足无措的不只有我们。

北大医学部的教授王一方说,“对死亡的坦然是社会化的最高阶段”,但多年来的教育经历却让他看到,许多现代人对待“老弱病死”的态度是十分消极的,他总结人们面对这些问题时的表现主要有三种:

一是鸵鸟状态,不愿意去面对,能逃避就逃避;

二是菜鸟状态,问题降临时不知道怎么办;

三是惊弓之鸟,即害怕和恐慌。

这对每个人来说其实是一个大问题。许多遗憾和悲剧的发生,往往是源自这些消极的态度。

出于恐惧,“有许多人即使是在父亲或者母亲弥留之际,都不敢去凝望那双临终的眼睛、没有去拥抱他们”,王一方惋惜地说,这无疑是亲密关系中的一条难以弥补的裂痕。

由于不知所措,还有很多人在亲人重病时,选择用比疾病更加痛苦的医疗手段来延长亲人的生命,“当一个人身上插满管子,呕吐、脱发、化疗的剧烈反应折磨着他直到生命最后一刻,对家属来说治疗是一种心理安慰和‘不愿放手’,但对病人来说这未必是幸福的”。

而我们大多数人,在额头出现第一道皱纹的时候,在因为疾病而难受疼痛的时候,当某些功能发生减退的时候,我们时常如惊弓之鸟,讳疾忌医甚至仓促应对,从而失去了更好的生命体验,也缺失了关于当下与未来的思考。

《星运里的错》剧照

无法避免的老弱病死,只能消极面对吗?

在亲人的死亡临近时,只能要么“插管”,要么放弃吗?

从历年的报道中,我们发现,生、老、病、死的必修课,许多人还没有修习。这片空白,需要有人填补。

于是三联中读推出了“生命教育”系列课程《王一方·医生不曾告诉你的生命哲学课》和《从照护到安宁疗护》,邀请6位一线专家,共同打通医学、人文、照护的3重视角。

让我们一起,补上这堂关于生命、关于自我、关于尊严的人生必修课。

01

《王一方·医生不曾告诉你的生命哲学课》

直面衰老、疾病和死亡

没有人能够战胜死亡,就如同没有人能够避开衰老和疾病。所以,当人生即将散场时,如何从容面对、优雅地谢幕,是每个人都要学的一门必修课。

因此,《王一方·医生不曾告诉你的生命哲学课》,会从衰老、疾病和死亡这三个维度出发,关照与你息息相关的重要议题:

个体的生命是如何和各种疾病斗争的?

老之将至,如何坦然面对因衰老带来的一系列问题?

突遭意外或疾病侵袭,该如何面对?

家人病危,治疗和尊严之间,怎么选择?

……

带你更透彻地了解生命与死亡的关系,陪你走过每一个重要的人生转折点。

课程请到的是北京大学医学部教授、国内知名医学人文学者王一方。

临床和医学哲学教授的双重经验,让他在看待生死问题时充满了更加深入的思考和人文关怀。

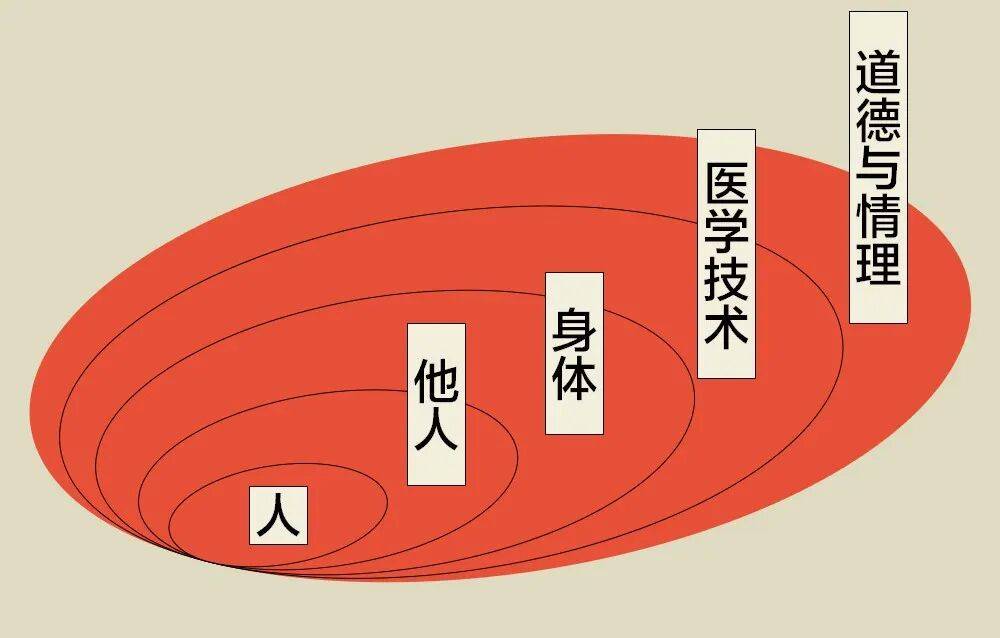

课程中,他会用他独特的视角,从“人与身体”“人与他人”“人与医学”“人与情理”4个层面逐层剖析,帮助你深入理解生命的本质。

还会配合医护、家庭关系、道德、心理层面讲解,让你在遇到问题时可以更好地做出决策。

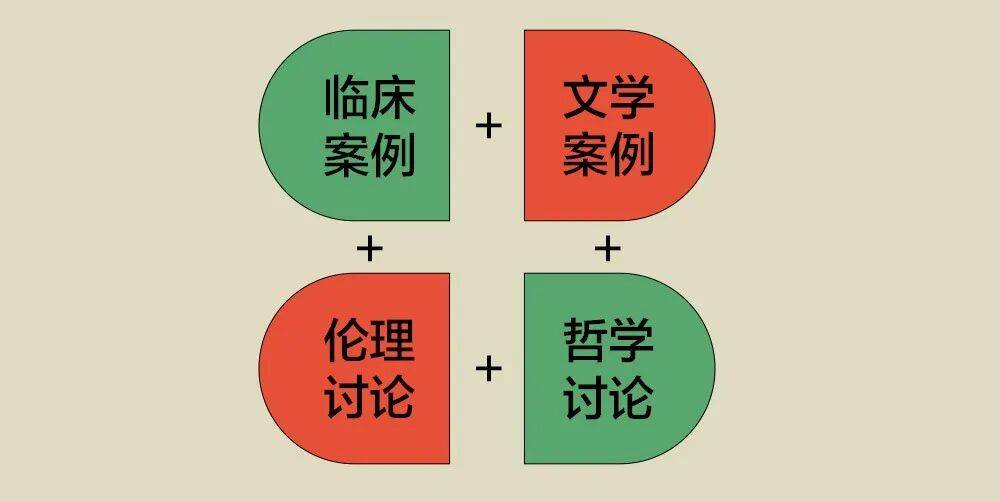

课程将哲学和医学结合起来,从具体的案例讲起,将你带到一个个鲜活的生命故事面前。透过哲学的讨论和不同人面对生老病死的解法,让你获得心灵上的治愈。

02

《从照护到安宁疗护》

有关爱与生命尊严的人生必修课

离开,从来不是一场单程的告别,而是双向的生命关怀。

有人说,患者痛苦的弥留之际,往往是亲人不肯撒手。“父母走了,我还能喊谁爸爸妈妈?”

可我们忘了,生命只是一种偶然的机遇,死亡才是必然结局。让情感自然流动、尊重生命的每一段进程,是对人生的最大尊重。

《妈妈!》剧照

看见被忽视的照护者。当生活变成了纯粹的耐力问题,以及和绝望对抗的心理问题,日日夜夜的陪伴照护之外,照护者的心理困境谁来解决?困苦与不舍,如何面对?

正视情感的流动。学会道爱、道谢、道歉、道别,用陪伴传递温暖和尊重。

回归“人”的本质。如果一切物理痕迹终将化为尘埃,如何才能获得爱与生命尊严?

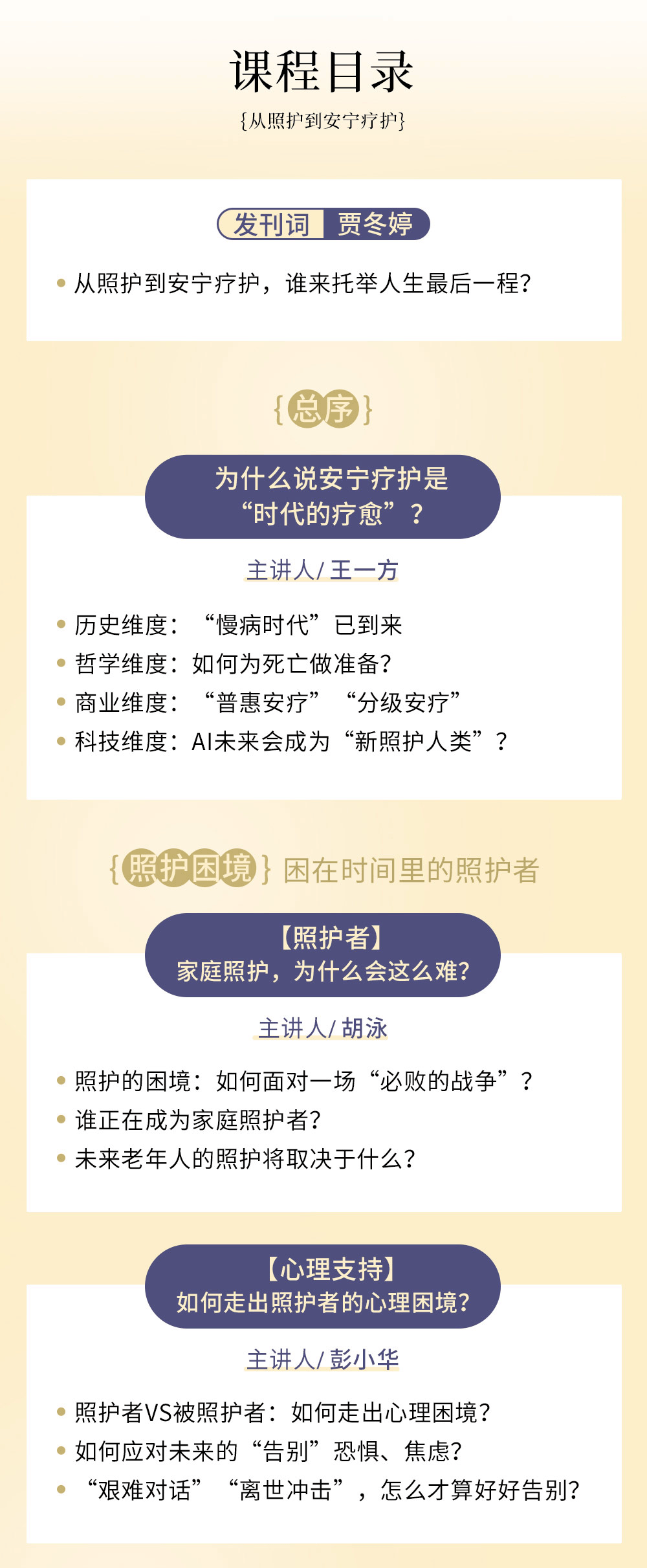

《从照护到安宁疗护:有关爱与生命尊严的人生必修课》邀请一线医学专家、照护亲历者、心理咨询师、人类学家,剖开情感内核,关照人与人的深度联结,为大家提供一个系统的照护、安宁疗护指南。

6位主讲人,带你重新认识生命。

北京大学人文医学部的王一方老师,将从历史维度、哲学维度、商业维度、科技维度,为大家介绍安宁疗护与时代的关联。

北京大学新闻与传播学院的胡泳教授,作为一名24小时照护者,结合自己的思考和经历,用更专业和理论的视角解读“家庭照护为什么这么难”。

彭小华是《最好的告别》一书的译者,研究临终和死亡的心理咨询师。她将从照护者的心理困境讲起,延伸至如何应对未来死亡的告别恐惧,以及离世的心理冲击。

路桂军医生是北京清华长庚医院疼痛科主任、安宁疗护团队负责人,他会从医学角度,向大家介绍疼痛。对于很多临终末期患者来说,疼痛甚至比死亡更可怕,而安宁疗护正是能够帮助患者减轻疼痛,温暖舒适地走完人生旅程。团队配备、治疗手段、判断标准、亲身体验,这些你都能听到。

施永兴是上海市安宁疗护服务管理中心专家组组长,国家安宁疗护试点工作专家。作为中国安宁疗护事业的先行者和见证者,施老师从事安宁疗护的研究和实践三十余年,他将带我们从社会支持的角度了解安宁疗护。

中国人民大学人类学研究所教授刘谦,自2018年起开始关注安宁疗护议题,并在安宁疗护病房参与志愿服务。她将解读从“我”到“我们”,从“死亡”到“生命”,我们如何思考死亡和生命的意义。

课程之外,我们还围绕医院和居家策划制作了两期声音纪录节目,让更多人跟随声音,探访安宁疗护的背后故事。